Окна сатиры роста... Иван Малютин

Сатирические плакаты, выполненные в острой и доступной манере, снабжённые лаконичными стихотворными текстами, разоблачали противников молодой республики Советов. «Окна РОСТА» посвящались злободневным событиям, были иллюстрациями к телеграммам, передававшимся агентством в газеты. Владимир Маяковский в своей работе «Грозный смех» писал о них так: «Это протокольная запись крупнейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. (…) Это телеграфные вести, моментально переданные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные на частушки, это новая форма, выведенная непосредственно жизнью, это те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие в атаку, идущие не с молитвой, а с распевом частушек».

За исключением первых, нарисованных от руки, плакаты выполнялись и размножались с использованием трафарета до 150 и более экземпляров, а затем выставлялись в витринах в столице и других городах — обычно в пустующих гастрономических магазинах. В своих воспоминаниях В. Б. Шкловский утверждал, что:

«Окна РОСТА» правильно существовали и кончились тогда, когда опять появились магазины.

Окнам РОСТА, по мнению историка Владлена Сироткина, противостоял ОСВАГ:

«С высоты прошедших лет, читая воспоминания участников Гражданской войны с „красной“ и „белой“ сторон, начинаешь понимать, что оба „агитпропа“ — в Москве и в Ростове-на-Дону — были зеркальным отражением друг друга, только с обратными знаками. В Москве висели „Окна РОСТА“ со стихами Маяковского и Демьяна Бедного, в Ростове — „Окна ОСВАГа“ с виршами Наживина или „белого Демьяна“ рифмоплета А. Гридина. Там красноармеец протыкает штыком буржуя и белого генерала, здесь ражий доброволец — „жида“ Троцкого».

— Владлен Сироткин "Зарубежные клондайки России"

Первое «Окно РОСТА» исполнил в октябре 1919 М. М. Черемных. Впоследствии к нему присоединились В. В. Маяковский, создававший как рисунки, так и подписи, а также Д. С. Моор, И. А. Малютин, А. М. Нюренберг, М. Д. Вольпин, П. П. Соколов-Скаля, Б. Н. Тимофеев, В. В. Хвостенко и др. Аналогичные «окна» выпускались также в Петрограде (Л. Г. Бродаты, В. В. Лебедев, А. А. Радаков и др.), на Украине (Б. Е. Ефимов и др.), в Саратове, Баку и др. городах.

В создании «Окон РОСТА» участвовали также Казимир Малевич, Аристарх Лентулов, Илья Машков и Кукрыниксы. «Окна РОСТА» имели существенное значение для становления советского изобразительного искусства.

В годы гражданской войны политический плакат и сатирический рисунок были реальным и действенным

оружием в борьбе нового против старого. "Грозный смех"- это привычное определение как нельзя лучше

подходит к сатирической графике того времени. Не хватало бумаги, типографских красок, квалифициро-

ванных рабочих, но плакат был "приравнен к штыку" и , несмотря на неимоверных экономические труд-

гости, печатался в первую очередь наряду с газетой. В таких условиях и возникла в Российском телеграф-

ном агенства счастливая мысль расширить политическую агитацию средствами изобразительного искус-

сова путём устройства регулярных "выставок" сатирических плакатов в витринах магазинов в центре го-

рода. Таки возникли ставшие потом легендарными "Окна сатиры РОСТА".

Душой их были Владимир Маяковский, Михаил Черемных и Иван Малютин.

Иван Андреевич Малютин ( 5.01.1891, Тульская губерния — 1932, Москва, СССР)- русский, советский художник, живописец, график, плакатист, карикатурист.

Из крестьянской семьи, детство провел в Тульской губернии. Учился в Центральном Строгановском училище технического рисования — Строгановском центральном художественно-промышленном училище (1902–1911) у Н. А. Андреева.

Жил в Москве. С 1909 дебютировал как сатирический художник в журнале «Рампа и жизнь». Выполнял карикатуры на оперные сюжеты, шаржи на деятелей театра.

В 1917 стал действительным членом общества «Бубновый валет», но в выставках не участвовал. Писал пейзажи, натюрморты; в своей станковой живописи и графике испытал влияние «Бубнового валета».

С конца 1910-х — в 1920-х работал для сатирических журналов «Смехач», «Заноза», «Безбожник у станка», «Бегемот», «Бов», «Бузотер», «Красный перец», «Лапоть», «Гудок», «Чудак». Постоянный карикатурист журнала «Крокодил». Занимался книжной графикой; оформил книги: Н. Агнивцева «В защиту трубочиста», И. Кремлева, А. Григоровича «Чудо на сырых болотах» (обе — 1926).

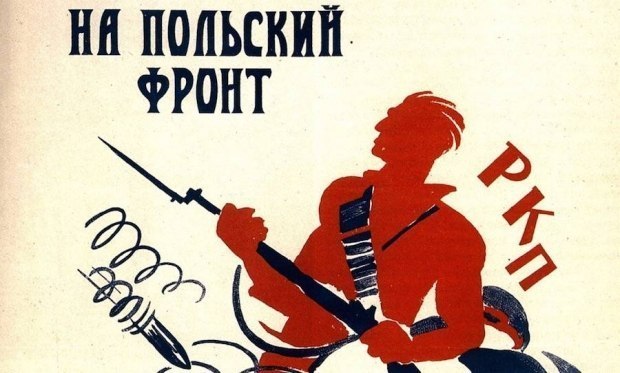

Среди "окон", сочинённых Иваном Андреевичем Малютиным, мы встретимся разработки самых различных

сюжетов: от острокритических до патетических: "Долой мешочников", "На польский фронт"*, "В здоровом теле- здоровый дух". В то же время художественные пристрастия мастера во всех его работах довольно определены.

Каждую тему художник решает убедительно и ярко.

Стиль рисования Малютина, при его несомненной любви к рассказу, к запоминающейся детали, при этом весьма условен и обобщен. Такая декоративная выразительность решения позволила без особых худо-

жертвенных потерь тиражировать рисунок с помощью трафарета. Малютин использует опыт современного

прочтения старой народной картинки, лубка, накопленный графиками ещё в издании плакатов и лубка эпохи

первой мировой войны. Малютин рисует намеренно угловатой, неуклюже, цвет ложится контрастными деко-

ративными плоскостями. Композиция должна прежде всего "остановить" прохожего, а затем уже точно

раскрыть смысл события. Несомненно, что в ряде своих работ художник использует и опыт народных площадных театральных представлений- театра кукол, марионеток, балагана, например, в известной компо-

зиции "Последний баронишко".

Опыт "Окон сатиры РОСТА" Малютин принёс и в советскую сатирическую журнальную графику. Его рисунки можно найти, перелистывая "Безбожник", "Бич", "Красный перец", "Смехач"" и "Лапоть", то есть са-

мые популярные сатирические журналы той поры. Закономерно, что фамилию Малютина мы встречаем и

в списке редколлегии "Крокодила".

Художник нарисовал-«изобрел» самогонный аппарат, а после в Крокодил поступило письмо: «...передайте большую благодарность художнику Малютину. Мы сделали точно по его рисунку самогонный аппарат, и самогон получается хороший».

Рассказывают, что когда художник приносил работы в редакцию, их просмотр обычно сопровождался

дружным взрывом смеха. Малютин умел смешно нарисовать стол, кошку, кепку, самовар. Все его рисунки

включались в весёлую изобразительную игру. Юмор Малютина возникает как бы сам по себе, путём неза-

местной ироничной деформации привычной формы, обыгрывание детали. При художественной условности

решения- Малютин никогда не рисовал как заурядный комментатор фактов, - в его рисунках есть несомненно

сильное и непосредственное чувство жизни, знание быта, понимание характеров. Это соединение непосред-

ственности восприятия с любовью к стихии народного творчества и с пониманием современной живописной

культуры есть и в лучших живописных произведениях мастера и, конечно, в его театральных работах.

Наряду с графикой театр был его настоящей любовью.

Лучшие декорации Малютина исполнены для оперы Зимина, а потом, после революции, для театра Москов-

ского Совета рабочих депутатов. И среди них оформление оперы Мусоргского "Борис Годунов" в постановке

известного режиссёра Ф. Комиссаржевского. В своих декорациях Малютин соединил мощь архитектурных

построек Древней Руси с силой звучания цвета. В костюмах очевидно стремление дать характерные народные типы. Глубокое чувство традиционной русской народной жизни есть также и в декорациях и костюмах к драме

Островского "Гроза". Обе эти работы не раз показывались на ретроспективных выставках советского декора-

тивного искусства.

Произведения хранятся в Российской государственной библиотеке (РГБ), Москва.

@

Свидетельство о публикации №121070901742