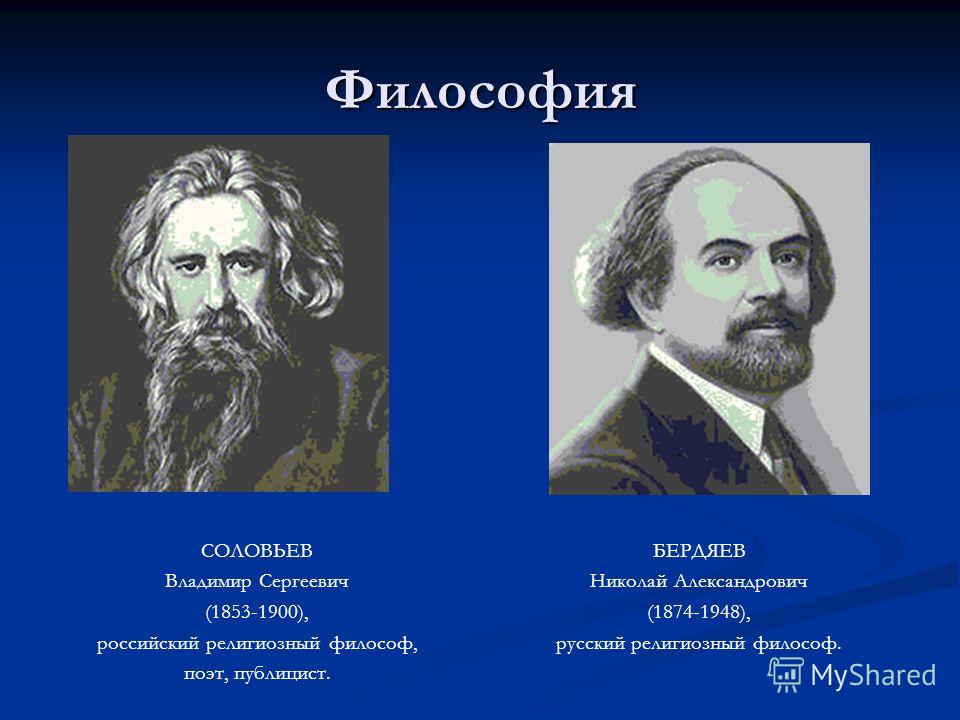

Бердяев и Соловьев о слиянии РПЦ и католиков

Уникальность анализа Н.А. Бердяевым этого феномена заключается в том, что он исследует и сравнивает не только внешние экспрессивные формы этих конфессий, но и пытается проникнуть вглубь, в духовные истоки, из которого вышли православная и католическая формы духовности и культуры.

Пытаясь в своих работах ответить на вопрос, почему религиозные практики и догматика христианской церкви на Востоке и Западе так разнятся, Бердяев настаивал на том, что эти отличия не следует абсолютизировать и рассматривать как нечто вневременное и бесценное:

«Учебники догматического богословия и канонического права ничего не могут дать для разрешения проблемы Востока и Запада. И споры казенного православия и казенного католичества и на почве догматики и церковного управления мало

имеют цены. Не отсюда добывается свет».

Православие и католичество разделяют не только догматы о filioque, о чистилище, непорочном зачатии Девы Марии, непогрешимости энциклик папы римского, о причащении пресным или квасным хлебом. Различия православия и католицизма лежат на более глубоком и скрытом уровне.

Понять их можно, только духовно приобщившись к той и другой традиции. Бердяев, который много общался с католическими интеллектуалами и чья жена приняла католичество, полагал, что это ему удалось.

При этом он вступает в заочный спор с другим русским философом – Владимиром

Соловьевым.

В марте 1883 г. Вл. Соловьев писал И.С. Аксакову, пытаясь убедить последнего в верности своих устремлений на восстановление церковного единства:

«Не в моей власти исцелить разделенные церкви, но в моей власти и обязанности не растравлять их ран полемикой, а смягчать их словом справедливости и примирения…

Каковы плоды нашей тысячелетней полемики против католичества? Западу не помогла, Восток не оживили, а сами чужим недугом заразились… Вы смотрите только на папизм, а я смотрю, прежде всего, на великий, святой и вечный Рим, основную и неотъемлемую часть вселенской церкви.

В этот Рим я верю, пред ним преклоняюсь, его люблю всем сердцем и всеми силами своей души желаю его восстановления для единства и целостности всемирной

церкви, и будь я проклят как отцеубийца, если когда-нибудь произнесу слово осуждения на святыню Рима» [4, с. 199].

Догматические расхождения философа не смущали, поскольку, с его точки зрения, гораздо более важным является объединяющая обе церкви вера в Христа и «апостольское преемство».

Читаем в одном из писем Соловьева.

«Все это одинаково находится и у нас, и у католиков, следовательно, и мы, и они составляем вместе единую святую кафолическую и апостольскую Церковь, несмотря на наше историческое временное разделение, не соответствующее истине дела и тем более печальное» [4, с. 204].

В 1880-е гг. восстановление единства церкви становится уже главной жизненной задачей философа, которой он посвящает себя целиком. Это единство для него важно для восстановления действенной полноты христианства, осуществления и реализации

христианского учение в мире.

Если восточная церковь прежде всего занята охранением основ веры, то ее западная сестра вносит в историю христианства динамическое начало. Она активно разносит христианскую культуру по миру, охватывая ею весь земной шар.

Именно с этим связан пресловутый прозелитизм католической церкви. Если бы строгое единоначалие в лице римского папы и дисциплина не соблюдались, невозможно было бы и идейное и властное воздействие на остальное общество.

С практической точки же зрения, по мнению Соловьева, движение к объединению можно начать с обоюдного признания «единства обеих Церквей во Христе» и с констатации необходимости восстановления этого единства, с нового обсуждения разделяющих католиков и православных спорных вопросов, но не с прежними полемическими и обличительными намерениями – чтобы уличить противоположную сторону в отступлении от чистоты учения, – а чтобы понять ее.

При этом надо оценить справедливость аргументов сторон, отдать им должное, найти возможные точки соприкосновения. Ну «а прочая вся приложатся» [3, с. 306, 309].

Как нахождение этих общих примиряющих точек может происходить, Соловьев показал на примере евхаристии.

Чтобы этот обряд был действителен, необходимо, во-первых, чтобы он осуществлялся «рукоположенным» священником, «который в каждом отдельном церковном собрании представляет собою Христа»

[Там же, с. 265];

во-вторых, чтобы при этом произносились слова Христа; в-третьих, чтобы материей «по смыслу бескровной жертвы» [3, с. 265] служили бескровные вино и хлеб.

Все эти моменты общие и у православных, и у католиков.

Остальное – квасной ли это хлеб или пресный, сорт вина, время суток сопровождающие действие молитвы – является не главным. Оно не имеет, по мнению Вл. Соловьева, божественного, вселенского значения и определяется «частным преданием той или другой Церкви» [Там же, с. 266].

А вот если придавать принятым в Риме и Константинополе подробностям обряда основополагающее значение – найти взаимопонимания никогда не удастся.

«Любить и беречь свое, родное – дело естественное и справедливое. Нужно только при этом помнить две вещи: во-первых, что своего обычая нельзя навязывать другим, для которых он не свой, а во-вторых, что есть на свете нечто высшее своего и чужого и что настоящее место этому высшему – во вселенской церкви Божией» [Там же, с. 191].

Если же заострять свое внимание на том, что разъединяет, концентрируясь на исторических обидах, – о преодолении церковного раскола можно забыть. В основе объединительного процесса должны лежать добрая воля сторон, взаимная приязнь, воздержание от критики даже тогда, когда для нее действительно есть основания. Именно это обретение православными и католиками доброй воли он считал самым главным.

В этом направлении он нацеливал в эти годы свои поездки, встречи с католическим духовенством и публицистику.

В перспективе Вл. Соловьеву грезилась единая Вселенская Христианская Церковь, соединенная с мощью Российской империи.

В июне 1888 г. он писал А.Ф. Аксаковой: «Христианская Россия… подражая самому Христу, должна подчинить власть государства (царствующую власть Сына) авторитету Вселенской Церкви (священству Отца) и отвести подобающее место общественной свободе (действию Духа).

Русская империя, объединенная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и бесконечных войн. Русская империя, пожелавшая служить Вселенской Церкви и делу общественной организации, взять их под свой покров, внесет в семейство народов мир и благоденствие» [4, с. 254].

Всемирная церковь, однако, не должна стать механическим соединением православия и католицизма. Она, по мысли Соловьева, явится их «химическим соединением».

И подобно тому, как из соединения газов кислорода и водорода рождается вода – вещество, значительно отличающееся от них своими свойствами, – так из религиозного синтеза Востока и Запада должно появиться новое, наследующее тем не менее что-то от обеих братских церквей.

В начале 1896 г. Вл. Соловьев, по свидетельству его племянника, тайно причастился в католической часовне [4, с. 318].

Бердяев нашел такой подход к проблеме христианского единства достаточно упрощенным. Соловьев прав, что проблема Востока и Запада – и, соответственно, православия и католичества в ее религиозной ипостаси – действительно является центральной в российской истории.

Однако христианское единство не достигается простым объединением церквей. Заблуждением будет полагать, что тут возможно организационное решение. «Унии, формальные договора и соглашения, взаимные уступки и претензии возможны лишь в политике, лишь в отношении между государствами, а не церкви» [2].

В разделении церквей выражает себя человеческое культурное разнообразие, которое униями не преодолевается. Оно может быть преодолено лишь изменением взаимоотношений двух христианских миров в самой глубине религиозного опыта.

Последнее, однако, с трудом достижимо в обозримой исторической перспективе. В нем, в этой культурной дифференциации, выражают себя одновременно и ограниченность, и полнота чело века.

Католики и православные, несмотря на единство основных догматов, относятся к христианскому учению несколько по-разному. Сближение конфессий возможно лишь при условии осознания этих особенностей.

Объединение христиан может произойти не на уровне организационных структур, а в душе каждого православного и католика, когда он почувствует вселенское братство во Христе с собратом по вере.

Поймет, что нельзя требовать от другого такого же христианства, как у тебя. Когда это случится – объединение западной и восточной церквей даже не понадобится.

Бердяев обратил внимание, что и сам Вл. Соловьев в конце жизни встал на эту точку зрения в своей «Повести об антихристе».

В чем же проявляются особенности религиозного опыта?

В западной церкви Бог воспринимается как нечто, стоящее безумно, недостижимо высоко над человеком, и верующий тянется в эту божественную высь, устремляется к нему. Отсюда католическое подражание страстям Господним (вплоть до телесных стигматов), томление по Чаше Грааля.

Несмотря на догматическую богочеловечность, в католицизме Христос все равно остается не достижим, небесно отстранен. На этом основывается вся католическая мистика. Католические святые говорят о любви к Христу, а не о соединении с Ним.

Эта абсолютная божественная трансцендентность проявляется, например, в холодной, возвышенной архитектуре готических соборов.

Православные церкви уютнее и теплее.

Бог здесь намного ближе к верующему, чем у католиков. Общение с Ним входит

в жизнь прихожанина православного храма как ее неотъемлемая часть.

И если стремление приблизиться к Богу составляло религиозное обоснование крестовых походов, достижения Святой Земли, овладения Храмом Гроба Господня, то православному все это не так нужно. Бог сам приходит к нему на родной земле – он каждый день раскрывается ему, открывается в его душе.

В отличие от западной, для восточной мистики «характерна идея… обожения человеческой природы изнутри, путем принятия в себя Христа» [2].

Католик обращается к Богу, православный живет с Ним, упоминает Его в пословицах и поговорках. Для него Бог – то, без чего жить нельзя. Нельзя жить без правды божьей. Это отношение к Богу, о котором пишет Бердяев, сохранялось в России даже в атеистический период.

У Иосифа Бродского есть, например, такие строки:

В деревне Бог живет не по углам,

Как думают насмешники, а всюду.

Он освящает кровлю и посуду

И честно делит двери пополам.

Хотя Вл. Соловьев прав в том, что у восточного христианства нет исторической динамики, у него «есть динамика внутреннего богообщения» [2].

В XIX в. наиболее ярко она проявилась у Серафима Саровского, которого Бердяев выделяет особо, а в русской литературе – у Достоевского, подробно запечатлевшего мучительные борения русской души.

Русский человек порой так сосредоточивается на своей внутренней религиозной жизни, что ни на что другое у него не остается сил. Практическое жизнеутверждение и культурное строительство, в отличие от западного христианина, его мало интересуют.

И эту внешнюю пассивность в российской истории ему не раз ста вили в вину, заставляя насильно следовать западным образцам.

Отсюда проистекает и прохладное отношение православных к догматической стороне дела.

«Православие есть прежде всего ортодоксия жизни, а не ортодоксия учения» [1 с. 169].

Еретик, «богоотступник», – не столько тот, кто исповедует какую-то ложную религиозную доктрину и не столько тот, кто вольнодумно высказывается, а тот, кто нечестиво живет.

Православные святые прежде всего представляют образцы праведной жизни.

«Православие есть наименее нормативная форма христианства (в смысле нормативно-рациональной логики и морального юридизма)…» [Там же].

Оно не знает схоластики, интеллектуального схематизма, ухищрений абстрактной мысли – так характерных для западного христианства. Православный христианин никогда не стал бы таким теологом, как католик Фома Аквинский, или та ким философом, как протестанты Гегель и Кант.

Отвлеченная мысль русскому человеку чужда. Католические интеллектуалы считают это «малокультурностью», но православный человек искренне недоумевает: для чего нужны не связанные с жизнью, абстрактные умственные построения?

Отвлеченное парение мысли удивляло Бердяева при общении с французскими

католиками. Религиозные доктрины в России никогда не абсолютизировались. Поэтому парадоксальным образом православный мыслит более свободно, чем западный христианин.

Он размышляет о Боге даже чрезвычайно вольно, не боясь предаваться самой крамольной мысли. Православный менее догматически «зажат», и в нем больше духовной свободы, чем в католике или протестанте.

Важно, впрочем, понимать, что эта свобода отличается от протестантского индивидуализма. Православный человек, мысля достаточно вольно, тем не менее осознает себя живой частью человеческой общности – церковного коллектива, или собора. Этот

собор может не иметь юридических признаков. Он – та человеческая общность, с которой православный человек себя внутреннее связывает.

При этом, пишет Бердяев, в православии присутствуют и другие тенденции, и промолчать о них было бы ошибкой. Церковные консерваторы не особенно жалуют свободу, хотя «соборность не имеет никакого смысла, если она не заключает в себе свободы духа и личной совести. Без свободы соборность есть внешний авторитарный коллективизм» [1, с. 159].

Известная пассивность православия порой оборачивается конформизмом по отношению к государству и его политике. А ссылкой на традицию оправдываются такие вещи, которые оправданию не подлежат [Там же, с. 153].

Западное богословие, начиная с Блаженного Августина, более антропологично и христоцентрично. Восточное – более онтологично и тринитарно.

«Православная литургия… – указывает Бердяев, – начинается со слов: “Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа”. Все идет сверху, от Святой Божественной Троичности, от высоты Сущего, а не человека и его души» [Там же, с. 173].

Интересно, да?

Литургии, их совершение для православных намного важнее проповедей, дидактики норм поведения или религиозных доктрин.

С точки зрения Божественного Космоса, в котором православный человек живет, все это достаточно мелко.

Эти моменты очень тонкие, но они чрезвычайно значимы. От сюда рождается православная консервативность и верность преданию. Преданность богослужебной букве, так непонравившаяся Вл. Соловьеву, который в этом смысле был все-таки западный человек.

Добавление в Никео-Цареградский Символ веры католиками слов о том, что «Дух исходит не от Отца [только], но и Сына», действительно воспринимается православным священником как отступление от основ христианства.

В определенном смысле оно искажает установленный порядок Божественного Бытия. Данный богословский спор не так легко уладить, как представляется Вл. Соловьеву.

Западная христианская мысль отличается большим богатством и разнообразием, восточная – верностью традиции.

Православие не может так легко производить изменения изначальных канонов, как это делают католики.

В перечисленных различиях выражают себя культурные различия западного и восточного христианина.

И Неверно будет сказать:

«Правда исключительно здесь» или «Правда исключительно там».

Это два пути в рамках одного христианства. Они не отрицают, но восполняют и дополняют друг друга. При этом каждая церковь выполняет особую историческую миссию. Мы не можем просто стереть то, что нас разделяет, но, по словам Н. Бердяева, «понять различие этих опытов и победить вражду на различных путях наших мы можем и должны» [2].

Литература

1. Бердяев Н.А. Душа России: сб. ст. М.: Центрполиграф, 2016. 253 с.

2. Бердяев Н.А. Проблемы Востока и Запада в религиозном сознании

Вл. Соловьева. URL: http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0121107

(дата обращения: 20.04.2020).

3. Соловьев Вл. Византизм и славянство. Великий спор. М.: ЭКСМО Пресс, 2001. 733 с.

4. Соловьев С.М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М.:

Республика, 1997. 431 с.

(Статья опубликована совместно с А. М. Чернышом в сборнике "Конфессиональная политика в России в Новое и Новейшее время" :

материалы Международной научной заочной конференции, г. Москва, 27 марта 2020 г. / под ред. С. В. Леонова, Г. В. Талиной. – Москва : МПГУ, 2021. – 292 с.)

Свидетельство о публикации №121052106944