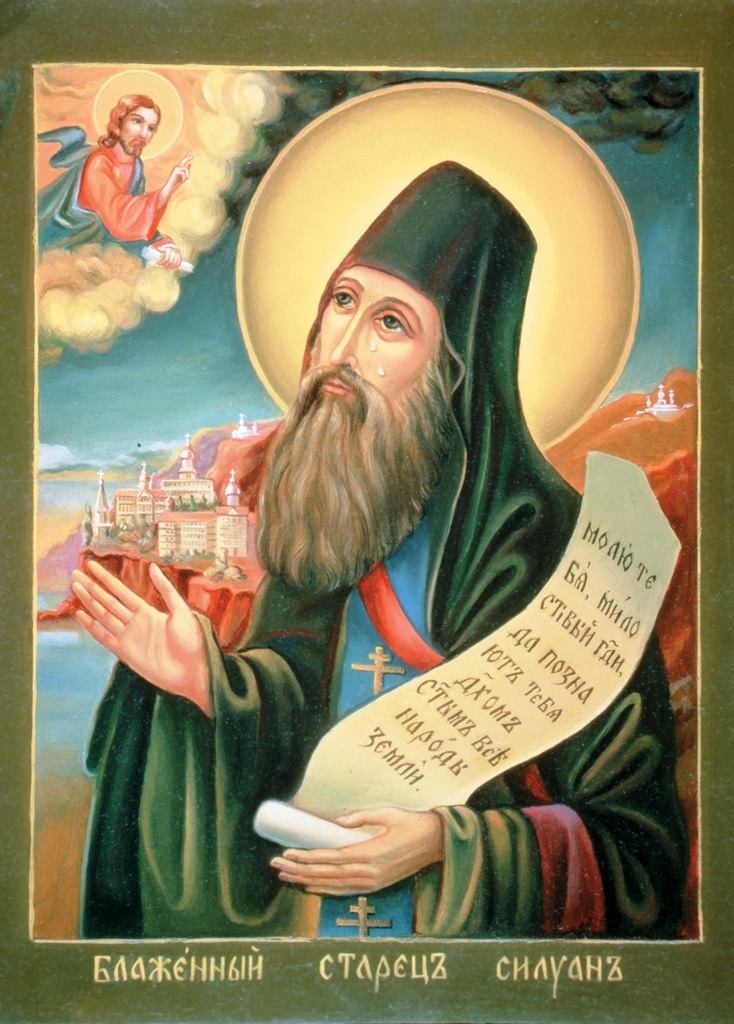

Силуан Афонский. О двух образах познания мира

Старец был одарён живым, красивым и необычайно дерзновенным умом. Он пишет:

«Умом мы не можем познать даже и того, как сделано солнце; и когда мы просим Бога: скажи нам, как сделал Ты солнце, - то слышим в душе ясный ответ: смири себя, и будешь знать не только солнце, но и Творца его. Когда же душа Духом Святым познает Господа, то от радости забывает весь мир и оставляет заботу о земном знании».

Здесь, под почти наивной формой выражения, скрыто указание на два различных образа познания о бытии. Обычный и всем известный путь к познанию выражается в том, что познавательная способность человеческого духа, направленная вовне, встречается с бесчисленным разнообразием явлений, видов, форм и с бесконечным дроблением всего происходящего, и потому познание никогда не достигает ни полноты, ни подлинно реального единства.

При этом образе познания ум, ища настойчиво единства, прибегает к синтезу, всегда и неизбежно искусственному, и то единство, которого он достигает на этом пути, не есть нечто реально и объективно сущее, но лишь свойственная ему форма отвлечённого мышления.

Иной путь к познанию о бытии лежит чрез обращение человеческого духа внутрь себя и затем к Богу. При этом происходит нечто обратное тому, что мы видели в первом образе познания: ум отходит от бесконечной множественности и раздробленности явлений мира и всею силою обращается к Богу и, пребывая в Боге, видит и себя, и весь мир.

К такому образу познания через молитву – стремилась душа старца, и хотя он не терял здорового чувства реальности этого мира, однако до конца жизни своей оставался далёким от мирских дел, чуждым любопытства и привязанностей. Дух его всегда был занят только Богом и человеком.

Спрошенный несколько раз молодыми людьми о том, какой жизненный путь им избрать, старец отвечал по-разному. Некоторым он советовал учиться богословию, ради последующего пастырского служения в Церкви, других «благословлял» учиться, но так, чтобы учение совмещалось с молитвою и монашеским воздержанием, а некоторым советовал не стремиться к образованию, а всю силу отдать молитве и духовному аскетическому подвигу. Последний совет был наиболее редким, потому что старец Силуан считал, что наступило то время, когда многие «учёные» люди будут монахами в миру; он находил, что вообще условия для монашества в той форме, как оно существовало в древности, становятся неблагоприятными, но что призвание и стремление к монашеству всегда будет.

В старце мы заметили весьма твёрдое убеждение, что духовная жизнь, т.е. молитвенно-аскетическая, при глубокой вере выше всякой иной, и потому тот, кому она дана, ради неё, как ради драгоценного бисера, должен отстраниться от всего прочего, даже и от «учения».

Он считал, что если духовный человек обратится к науке, оставляя аскетическую жизнь, то проявит большие способности в науке, чем тот, кто менее одарён духовно, т.е., говоря иным языком, человек, одарённый мистически, живущий духовно, живёт в плане более высоком и большего достоинства, чем тот, к которому принадлежит научная жизнь, сфера логического мышления, и, как имеющий более высокую форму бытия, он, нисходя в план низший, и в этом низшем плане проявит большую одарённость, чем недуховный человек, хотя и не сразу. …

«Что удивительного в том, что недуховный человек устраивает житейские дела лучше, чем духовный. Один думает об этих делах, а другой умом старается пребывать в Боге. Это и среди мирян часто бывает; ловкий торговец смеётся над учёным человеком, что тот не понимает в товаре, но это совсем не значит, что торговец умнее…» … Вскоре после первой мировой войны 14-18 годов в монастыре начали организовывать эксплуатацию монастырского леса; купили тогда паровую машину для лесопильни. Эконом, отец Ф., способный, естественно одарённый русский человек, после установки машины и пуска её в ход, довольный её работою, стал восхвалять немецкий гений (машина была немецкой фабрикации); превознося немцев, он поносил русское невежество и неспособность. Отец Силуан, который в свободное время от своей работы в магазине ходил на лесопильню «помогать», молча слушал о. Ф. Лишь к вечеру, когда рабочие-монахи сели за стол ужинать, он спросил о. Ф.:

- Как ты думаешь, о. Ф., почему же так немцы лучше русских умеют строить машины и другие вещи?

В ответ о. Ф. Снова стал восхвалять немцев как народ более способный, умный, более даровитый, в то время как «мы, русские, никуда не годимся». Отец Силуан на это ответил:

- А я думаю, что тут совсем другая причина, а не то что неспособность русских. Потому, я думаю, это, что русские люди первую мысль, первую силу отдают Богу и мало думают о земном; а если бы русский народ, подобно другим народам, обернулся бы всем лицом к земле и стал бы только этим и заниматься, то он скоро обогнал бы их, потому что это менее трудно.

Некоторые из присутствующих монахов, зная, что в мире нет ничего труднее молитвы, согласились с отцом Силуаном.»

31 октября 2004 года (из письма дяде, выписка из Пафнутьево-Боровского листка)

https:// ridero.ru/ books/ apologiya_pravoslaviya/

Свидетельство о публикации №121032300373