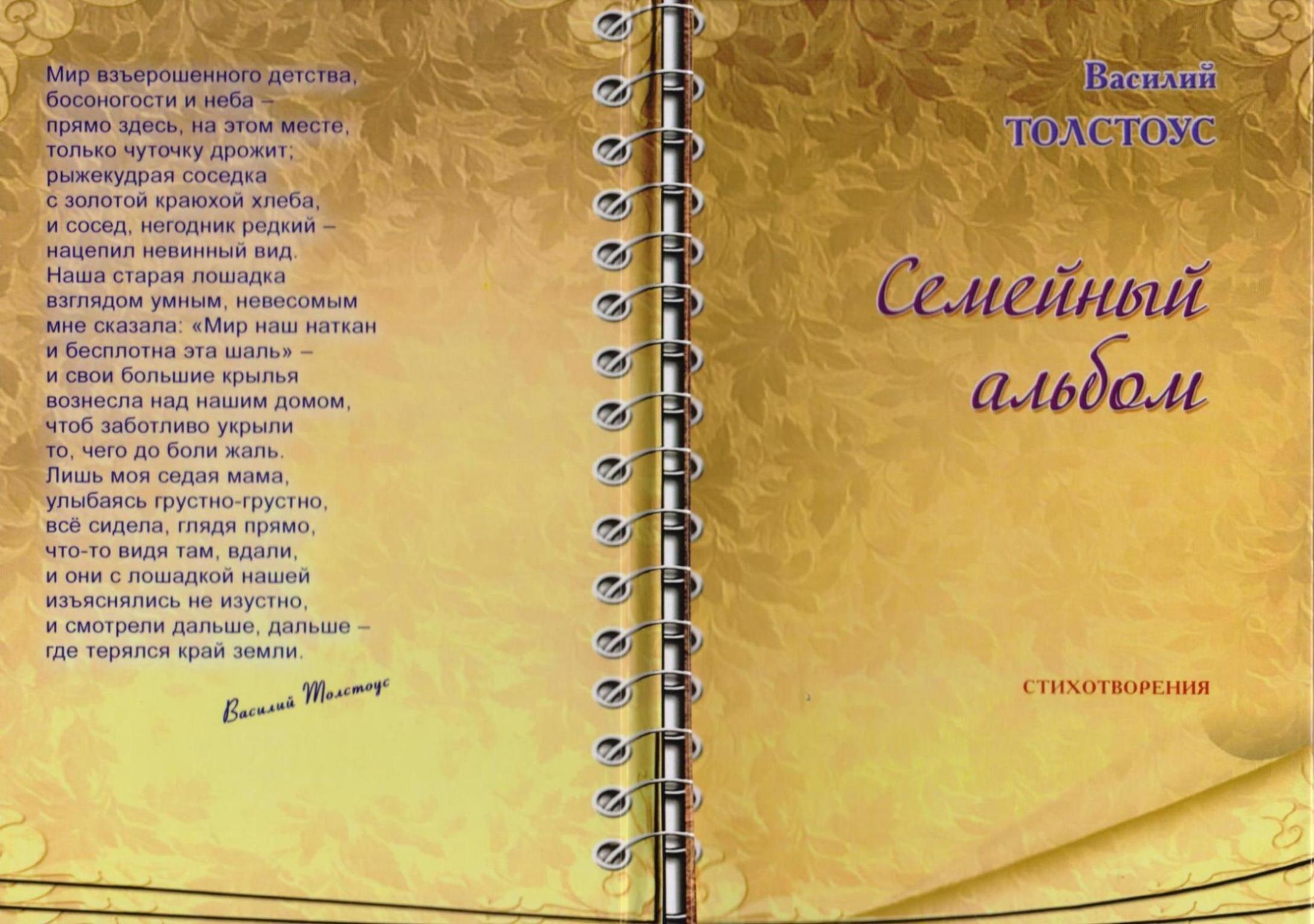

Выходн. данные и состав книги Семейный альбом 2021

Литературно-художественное издание

Толстоус Василий Николаевич

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Стихотворения.

© Толстоус В.Н.,2021

ББК 84 (2Рос-Рус)6-5

Т 54

Т54 Толстоус В.Н.

"Семейный альбом" – Стихотворения. –

Донецк, "Издательский дом Анатолия Воронова" - 2021. - 64 стр.

Подписано в печать 08.01. 2021 г.

Книга "Семейный альбом" включает в себя стихотворения, воскрешающие память о детстве, об отце и матери, о взрослении и становлении человеческой личности, о горести угасания перед лицом неминуемой смерти.

В книгу включены воспоминания автора о своих истоках, о людях, благодаря которым росло самосознание, выкристаллизовывалось понимание своего места в жизни и судьбе русского народа.

Для семейного чтения.

Моей матери Толстоус Любови Григорьевне (3.01. 1928 - 4.08. 1984)

и моему отцу Толстоусу Николаю Алексеевичу (2.02. 1925 - 15.09. 2015)

посвящается эта книга...

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЕД

Я сын шахтёра, внук большевика,

и правнук воина с проигранной японской.

Дед был из тех, чья вера некрепка,

и стал солдатом богоборческого войска.

Им что-то в жизни двигало, вело –

в далёкий мир, ещё незнаемый, но лучший.

Что был никем – неважно, всё в былом:

так обещали манифесты революций.

Ему вложили в руку револьвер

(с ним проще выглядеть суровей и жесточе).

А то, что вождь отвратен, словно зверь –

пустяк. Сказали ведь: он бьётся за рабочих.

Дед принял всё: пороховую гарь,

этапы, лагеря – лекарство против смуты.

Не знал, что с неба убиенный царь

считает каждого наследника Иуды.

И где-то там, среди ушедших лет,

за чередою раскулаченных бессудно –

смотрел с альбома в гимнастёрке дед,

и орден оттенял его карман нагрудный.

Я до сих пор, листая словари,

и, отирая мрамор царственных погостов,

понять не мог, что значили цари

для дела общечеловеческого роста,

пока не увидал в родном селе,

придя за верным и единственным ответом,

сидящие по цоколи в земле,

дома невинных этих, выселенных дедом.

Мой дед погиб у старицы Донца.

Шёл сорок третий. У Митякинской станицы

ему достались капельки свинца.

Могилы нет. Лишь фото с орденом пылится.

ОТЕЦ

Что ж, мой отец не знаменит –

его я этим не обижу.

Он в самой главной из элит,

её роднее нет и ближе.

В ней с давних пор заключена

не покоряемая сила:

она и натиск, и стена,

и вдаль влекущие ветрила,

она – создатель пирамид,

кремлей безропотный строитель.

Нет на земле других элит

известнее и знаменитей.

В ней состоят не просто так,

и нужно много в жизни сделать,

чтоб трактор в поле и верстак

вобрали жар души и тела.

Как тяжко крест свой вверх нести –

расскажет тот, кто много прожил,

и что достигнуть высоты

с крестом своим не каждый сможет.

Да, мой отец не знаменит.

«Он из простых» – я часто слышу.

Но так сложилось, что о них

во все века романы пишут.

***

Всегда рождаешься случайно,

вне всяких планов и систем.

Не раскрываемая тайна

все годы рядом, словно тень:

«Когда родился? Днём ли, ночью?

Каким он был, твой первый крик?»

Последний миг узнаешь точно,

лишь в тайну срока не проник.

Идёшь по жизни беззаботно,

назло проблемам без конца,

и вдруг подступит миг: да вот он,

стоит Косая у лица.

И бьётся мысль: а как всё было,

когда ты в этот мир вошёл? –

зачем секунды не застыли,

никем не выставлен флажок?

Пока доматываешь время,

пока оно ещё бежит,

в далёкой солнечной системе

готовят место для души.

И, может быть, тогда узнаешь

все тайны мира, потому

что там живёт она, родная,

и светит звёздочкой во тьму.

Она, чья тайна душу гложет,

тебя приветствует рукой,

стоит, всех праздников дороже.

Её и помнил ты такой.

***

Не убегайте прочь, мелькающие годы,

подайте руку, пояс или круг,

пускай слезой вернутся памятные роды,

тепло и нежность бабушкиных рук,

чтоб за окном цвели – те самые черешни,

и во дворе пылил велосипед,

а в светлом мире, замечательном и вечном,

пусть будет меньше горестей и бед.

Ну, что же дать тебе, загадочное время,

чтоб ты пошло, раскачиваясь, вспять?

Я в этом мире просто маленькое семя,

мне остаётся только прорастать.

Мне остаются ветром сломанные ветви,

трава сухая, выжженный простор.

Ты не молчи, судьба, пожалуйста, ответь мне…

Не отводи тяжёлый разговор.

***

Мир взъерошенного детства,

босоногости и неба –

прямо здесь, на этом месте,

только чуточку дрожит;

рыжекудрая соседка

с золотой краюхой хлеба,

и сосед, негодник редкий –

нацепил невинный вид.

Наша старая лошадка

взглядом умным, невесомым

мне сказала: «Мир наш наткан

и бесплотна эта шаль» –

и свои большие крылья

вознесла над нашим домом,

чтоб заботливо укрыли

то, чего до боли жаль.

Лишь моя седая мама,

улыбаясь грустно-грустно,

всё сидела, глядя прямо,

что-то видя там, вдали,

и они с лошадкой нашей

изъяснялись не изустно,

и смотрели дальше, дальше –

где терялся край земли.

***

На старом фото парк послевоенный,

открытый ветру и потокам света,

вдали – театра крашеные стены.

Уже тепло и на пороге лето.

...Чуть виден слева белый цвет акаций,

и голый террикон вдали синеет.

Наш путь – к могиле воинской спускаться:

вдали звезда, сирень цветёт за нею.

Мы – это я, мой брат, отец и мама,

она совсем на фото молодая.

За нами воин бронзовый и знамя,

и воробьёв взлетающая стая.

Я улыбаюсь, брат припал щекою

к руке отцовской, смотрит не мигая,

а мамы взгляд и весел, и раскован,

ведь жизнь вполне счастливая такая.

Как жаль, что фотография немая,

и отпечатать мысли невозможно,

но это буйство памятного мая

я каждой клеткой чувствую подкожно.

***

От развешенной одежды

пар струится над плитой.

Мир завис как будто между

сном и явью обжитой.

Слышен тихий голос мамы.

Приподняться силы нет.

За стеклом оконной рамы

льёт луна холодный свет.

Над застывшими полями,

над сугробом у окна –

ветер буйствует упрямо.

Бьётся снежная волна.

Только здесь, у старой печки,

у спасительной плиты,

слушал вой позёмки б вечно,

веря в силу теплоты.

Чтобы мама села рядом,

снова нежно обняла,

одарила светлым взглядом

и спросила: «Как дела?»

***

Надену к ночи белую рубаху.

Возьму в ладонь зажжённую свечу.

Горит огонь. Дышать не смею в страхе,

что вдруг погаснет. Выйду и молчу.

Простор. Цикады. Лунная дорожка.

Вечерний ветер. Первая звезда.

Я постою на воздухе немножко,

пока шумит у берега вода,

и, вдруг услышав звуки мандолины,

пойму, что это мама у крыльца

ласкает струны музыкой старинной

и бьётся бас надтреснутый отца…

Горячий воск течёт и греет кожу,

остывший воздух горло холодит...

...Вдруг станет ясно: день окончен. Прожит.

И неизвестно, сколько впереди.

***

Как тяжело даётся хлеб насущный –

о том отец молчал, не говорил.

Он так хотел, чтоб дети жили лучше,

но только молча плакал и курил.

А мама на ночь сказку рассказала,

что с этих пор нередко снится мне.

С конца ли, с середины ли, с начала –

всё снова повторяется во сне.

...Я вижу реку. Множество излучин.

Течение. Не выгрести назад.

Большой корабль. Не слышен скрип уключин.

Полощутся на мачтах паруса.

В своём ковчеге, слаженном при Ное,

мы сквозь года, без карт и якорей,

несёмся, заколдованы судьбою,

предсказанных не ведая путей.

Ковчегов много, мчится вереница

излучинами канувших времён,

и не понять, что это только снится,

что поутру прервётся этот сон…

Запомнились: усталость бега крови,

«собачьи» вахты ночью у руля,

бессмысленные поиски сокровищ,

сухая и бесплодная земля…

Идём во сне навстречу океану

вдоль берегов, в туманах и дождях.

Скрипит ковчег, – один из каравана, –

а над кормой висит потёртый стяг…

Моих детей не мучают вопросы, –

я их от бед храню по мере сил.

Пусть наш ковчег как можно дольше носит

судьба. А больше нечего просить.

НА КУХНЕ

Брату Серёже

Мой брат, с тобой давай поговорим

о нашей уменьшающейся жизни.

Ты наливай. Пускай табачный дым

над нами, беспокойными, повиснет.

Братишка, я люблю тебя, поверь,

и ты молчи, не отвечай, не кисни.

Быть может, время выпало теперь

задуматься о правильности жизни.

Тебя по крови ближе и родней

нет, и уже, конечно же, не будет.

Всё реже поле родственных корней,

где усыхают стебли сродных судеб.

Давай о том, что душу проняло,

что мы на кухне много лет клеймили,

весомо скажем, времени назло,

ведь те же беды множатся, и в силе,

а мы на них ни словом, ни дубьём

ни нападать не можем, ни ответить.

Мы для того лишь куксимся и пьём,

что правды нет и не было на свете.

Но каждый раз на кухне за столом

кому-то мы грозимся и стенаем.

Огнями кухонь полуночный дом

и вся страна освещена хмельная.

И пусть ущерба не приносим злу,

но горькими народными словами,

мы всё же точим грозную скалу.

На ней и ныне трещины местами.

БЕРЁЗОВЫЙ СОН

Я никого не потревожу понапрасну…

Незримой тенью проплыву, полой шурша,

качну приветливо затейливые ясли –

расправлю крылья сновидений малыша.

Накроет вечностью берёзовая роща.

Весёлый дом резной, с окошками на луг –

листвы осенней разноцветьем запорошен –

блеснёт улыбками распахнутых фрамуг.

Потом – на речку, где окатанные камни

цепочкой сложены – указывают брод.

Попросит сниться запоздалая тоска мне,

и невозможно будет дать ей укорот,

ведь там, где берег в высоту скалой вздымаясь,

навис над стынущей в недвижности водой,

она – вся в белом – неестественно прямая,

подставит солнцу восходящему ладонь.

Окинет взглядом долгим дом и луг, берёзы.

Как будто множество забытых лет назад,

взмахнёт руками, и – в полёт, туда, где, розов

осенний свет, не застилающий глаза…

А я – опять на луг, где ясли, мир качая,

мой сон лелея и поскрипывая чуть,

оберегают, чтобы кто-нибудь, нечаян,

не занавешивал безвыходностью путь,

и чтобы мама, налетавшаяся вволю,

негромко песню запевала для меня,

а в светлом голосе, без горечи и боли,

струилась магия крылатого огня.

***

Слова звучат и проникают прямо в душу,

питая верой маловерного меня,

и сердце хочет их, загадочные, слушать,

смывая горести оконченного дня.

Поёт старушка, занята привычным делом,

и пальцы сухонькие водит по листам.

Их только двое в нашем зале опустелом:

старушка-чтица здесь, а мама где-то Там.

Клубится темень, осязаема, весома,

свече прорвать её, наверно, нелегко.

Впервые мама на почётном месте дома,

и – где, не знаю, где-то очень далеко.

Слова Писания чисты, просты и святы, –

последней истиной вплывают из веков,

из тех небес, где похоронены утраты,

где правит холод убелённых облаков.

***

Бываю реже на кладбище:

далёко родина моя.

Пускай за то с меня не взыщут

степные тихие края.

Когда под вечер посещаю

укромный старенький погост, –

синиц приветливую стаю

встречаю в зелени берёз.

Пока они снуют, щебечут,

косясь опасливо вдали, –

словам, звучащим сверху, легче

внимать, склонившись до земли.

Полны увесистостью силы,

слова застыли в голове:

«Похоронили – и забыли,

как будто не жил человек.

Пока беспечны и довольны

своим размеренным бытьём,

бывать здесь кажется вам больно:

ужасен смерти окоём.

Но в час, когда свернётся время

и обесценятся года,

любовь и совесть пусть не дремлют,

и позовут тогда сюда».

...И отпустило, замолчало...

Шершав могильный пьедестал.

И будто всё опять сначала,

как в детстве, с чистого листа.

Кружатся птицы над плитою.

Берёзы маминой листы

клонятся низко надо мною,

дрожа от боли немоты.

ТЕПЛОВОЙ УДАР

На грани тьмы и света

смешались верх и низ.

Как старая газета,

сворачивалась жизнь.

Душа косноязычна:

сковали спазмы рта.

Материя вторична,

первична пустота.

Вокруг чужие лица,

гадают: болен? пьян? –

и очень быстро мчится,

сменяется экран.

Я вижу маму, брата…

Как молоды они!

Всё бывшее когда-то

кружит, листая дни.

Родная плачет рядом:

«Постой, не умирай!» –

а мне уже не надо:

чистилище ли, рай…

Судьба взяла с поличным,

стреножила уста,

и шепчет: жизнь вторична,

первична пустота.

Кричишь: «Живи, любимый!

Я рядом. Потерпи!

Мы ангелом хранимы,

как два звена в цепи».

Ты бьёшься надо мною,

отводишь прочь беду,

и этою войною

сгущаешь пустоту.

Пока в больницу едем,

упрямая беда

узнала, что на свете

вторична пустота.

ДЕДУШКИНЫ СТРАДАНИЯ

Ну, вот он и дождался: теперь уж точно – дед!

Но дедушка пока что немного прожил лет,

ему б ещё у внука детишек окрестить,

и после, сколь возможно, за край не уходить.

Когда же внук любимый ему сомкнёт глаза,

и ляжет он, столетний, на стол под образа,

тогда, быть может, громко и горько закричат

полсотни, даже сотня любимых правнучат.

Они ему напомнят всё то, о чём молчал,

о том, что недоделал, и где рубил сплеча.

И он сказать не сможет в защиту ни бум-бум,

когда лежит как палка, в распахнутом гробу.

А рядом жизнь бушует, и может кто-то вдруг

слезу прольёт и скажет, что помнит мягкость рук,

что дед, хоть необычный и вредный иногда,

имел успехи только у перезрелых дам,

но это ничего, мол, с ним было хорошо,

и прям до слёз обидно, что взял вот и ушёл.

***

В библиотеке – ты слышишь? – проносится шорох,

словно кто-то читает за дальним столом.

В полу-подвижности сонной колышутся шторы –

каждой ночью им снится, что не рассвело.

Литература, наверное, любит такое,

бегом дня утомлённое время в тиши:

что же поделать – и Фет, и рассказы Лескова

часто требуют полной отдачи души.

Обыкновенно – к шести, ввечеру в воскресенье

полки библиотек станут снова тесны.

Вдруг за колонной, в углу заколышутся тени –

это с книгой встречаются детские сны.

Видятся: дальний поход через реки и горы,

и родительский дом на развилке дорог.

Непредсказуемый мир, словно сад, рукотворен –

то, что выстроил там, в жизни б точно не смог.

После бесцельного дня, в седине и морщинах,

дома ткнёшься в подушку, закроешь глаза:

снова тебя, пацана, уважают мужчины –

с ними только вперёд и ни шагу назад!

Вспомнятся байки ребят, ранней жизнью учёных –

так же горло першит от дымка папирос –

незатухающий спор о загадке девчонок,

и таится обида на маленький рост.

Литературные сны – это лучшие в мире

продлеватели жизни, дарители лет.

Но однажды проснёшься, понимая: в квартире,

кроме снов, ничего настоящего нет.

***

Без суеты жить хочется, попроще.

Высокий дом, где жизнь течёт моя,

стоит, по счастью, на опушке рощи.

Слышны с балкона трели соловья.

Не отвлекает шум большой дороги.

Не слышно мельтешения минут.

Под сенью леса, чуждые тревоги,

травинки вверх в безмолвии растут.

Здесь высь дубов рождает мысль о небе,

о вечном обновлении времён.

Придёшь сюда в печали или в гневе,

а выйдешь снова весел и влюблён.

Когда же вдруг захочется покоя,

устанешь после праведных боёв –

сложи котомку, выбрось всё мирское,

и – к нам, сюда, на пенье соловьёв…

ТЕНИ

«Послушай, сын, – сказал отец, –

в осенних скрипах старой хаты

звучит как будто стук сердец,

навек умолкнувших когда-то...

Роятся тени по углам,

и у дверей им нет препона…

Та жизнь, что в доме протекла –

на фотографиях в альбоме.

Дородны лица, гордый стан

донской, заносчивой, породы,

и что-то есть от слобожан, –

костистых и чернобородых.

Их судьбам разная цена:

кто тихо жил, кто одержимо, –

такая, сын, была страна:

чтоб выжить, должен быть двужилен.

Борьба за всё: за кров, за хлеб,

за то, чтоб жизнь полегче стала, –

а думы о добре и зле

не для умов провинциалов.

Теперь я сам. Совсем один.

Остался жив, – и то награда.

Вот сердце мечется в груди, –

с ним не имею больше слада».

Он чиркнул спичкой, смёл слезу.

Качнулись тени за спиною.

Они струились на весу,

слегка подсвечены луною,

и, заостряя их черты,

плыл огонёк от папиросы…

Стеснялись тени высоты

и жались знаками вопроса.

ПРОСТИ

Прости, земля моя, и домик неказистый,

за то, что сердце очерствело в суете,

что не сметал давно с родной могилы листья,

и стёрлось имя на заброшенном кресте.

Простите вы, мои загадочные предки,

за то, что в мире этом я ещё живу.

Я скоро лягу здесь, под этой тихой веткой,

питая плотью придорожную траву.

Земля и небо, одичавшие поляны

за узкой речкой в огороде у горы,

меня баюкать будут мерно, неустанно,

пока не стану видеть скрытые миры.

Там я увижу молодого дядю Мишу,

и мама юная из хаты выйдет в сад.

Я буду звать её, но мама не услышит,

и будет теплиться надежда на возврат.

Но вот и бабушка в сатиновом платочке

взмахнёт рукой и улыбнётся мне в ответ,

а это значит, что два белых ангелочка

уже слетели с неба в маленький просвет.

***

Она стала старой и немощной,

и еле ходила.

С годами прибавилось лености.

Скучала по дочери Леночке,

стояла у тына,

смотрела в ушедшее, видела

(а, может, казалось?) –

что город покинули жители,

сирена гудела мучительно,

вонзалась как жало.

Все прочь убежали, захлопнули

визжащие ставни.

Лишь девочка малая – плохо ей

от воя сирены и грохота –

на месте осталась.

И, танк ли гремел, самолёты ли

стреляли из пушек –

в молчании гибли зелёные

берёзы и ясени с клёнами,

цветущие груши.

Вдруг кончилось всё и растаяло,

затишье настало.

Домишки захлопали ставнями,

встряхнулись и улица Анина,

и площадь вокзала.

И Аня забыла, что – девочка,

что ей лишь четыре.

Смотрела на город, на мелочи:

на то, что сосед, Коля-стрелочник –

живой, и в мундире,

а старая Клава с околицы,

что злей год от года –

грозится, и рвётся поссориться:

погиб муж, и мучит бессонница,

а смерть не приходит.

Ушло, отгорело видение,

что гложет всё чаще.

Но в память, обузу осеннюю,

впечатает Аня тот день её,

от боли кричащий.

Наверное, Леночке, доченьке,

с рожденья незрячей –

что Клавой, и злой, и заброшенной,

с далёкой войны напророчена –

нет снова удачи.

А может быть, это зовёт её

ушедшая мама –

над речкой, за домом с воротами,

у старого храма?..

И ждёт, и, как прежде, заботится

о дочери малой.

Она упросила пророчицу,

что свидеться с дочерью хочется,

и время настало.

НЕРАЗЛУЧНИКИ

Нет, не придумано – так и было:

лет сорок мелькнули как день.

Меньше, чем прежде, страсти и пыла,

бессчётно седин в бороде.

Старый шахтёр, а она – рыбачка,

любили на звёзды смотреть.

Всё удивлялись: «Где же удача? –

пропала, и будет ли впредь...»

Вместе рыбачили на восходе,

качались на лодке вдвоём.

Он говорил: «Я больной, не годен»,

она предлагала: «Споём?»

и запевала: «Волна играет,

мы на причале с тобой.

Этот причал – преддверие Рая,

завоёванного судьбой».

Она всего лишь сломала ногу,

сказали ей: шейка бедра.

Помолилась, как водится, Богу,

Всевышний ответил: «Пора».

Она не хотела: лет ведь мало –

всего только семьдесят пять.

Плакал шахтёр, вздыхая устало,

и вдруг захотелось летать.

Он и летал: высоко, далёко,

нашёл её в мире своём.

Легка, молода, струился локон –

в охотку летали вдвоём.

Смеясь, говорила: «Что ж я, дура,

не знала, как просто летать?!»

Утро вставало светлым, не хмурым,

и было им по двадцать пять.

Он улыбался недвижно, долго,

на солнце не щурясь глядел,

пока рыдали, шумя без толку,

живые хозяева тел.

***

Таинственны завесы

исчезнувших времён,

их пыльный шорох вечен,

и режиссёр умён –

покуда действо длилось,

он правил и влиял.

Но вот исчезла милость,

приблизился финал,

и ты в испуге: что там? –

достойно бы сыграть.

Завешены красоты,

ушли отец и мать –

они в истоках пьесы,

когда был жив, не гас

тот огонёк чудесный,

что светит только раз.

ДОБРО

Года внатяжку, рвутся в клочья,

и сроки близятся уже.

Я рад, что в жизни, краткой очень,

не навредил ничьей душе,

и отводил, как мог, напасти

и боль от бьющихся сердец.

Узнал, что нужно сеять счастье,

когда ты сын, супруг, отец…

Но вот обочина дороги,

и, как живой, трепещет руль, –

ведь мы зависимы немного

от лихачей и шалых пуль…

И всё же я, как прежде, верю

в судьбу и первенство добра,

что перед злом сомкнутся двери,

когда придёт моя пора.

Когда приотворятся входы

в благословенный мир иной,

быть может, я увижу всходы

добра, посеянного мной.

ОБРАЗ

Мы склонны забывать события,

всё глуше память о родных,

и нет печальнее открытия,

что нет преград увидеть их.

Судьба забыла на дистанции,

что впереди разобран путь, –

и вот огни конечной станции,

не потускневшие ничуть.

Что из вещей? – любовь сердечная,

одну её с собой возьму.

Несу тот образ ясный вечно я, –

в душе нетрудно жить ему.

Ту фотографию последнюю,

где мы вдвоём в счастливый миг,

мой дух предъявит, чтобы следовать

в зелёный рай для нас двоих.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СЕМЬИ ТОЛСТОУС

Я родился в небольшом городке Свердловске Луганской (тогда – Ворошиловградской) области 24 июня 1954 г. Отец, Николай Алексеевич Толстоус, (1925 – 2015 гг.), уроженец посёлка Ящиково (ныне – Перевальский район Луганской Народной республики), – фронтовик, орденоносец, воевал с 1944 г. на Западной Украине, служил в оккупационных войсках в Румынии. С 1952 г., по окончании Кадиевского горного техникума, работал на шахте им. П.Л.Войкова треста "Свердловуголь" в должности механика участка, главного энергетика, а затем – главного механика шахты. Мать, Любовь Григорьевна Толстоус (1928 – 1984 г.г.), урождённая Скиба, – дочь и внучка шахтёров, работавших на шахте №9 под Алчевском (тогда этот город назывался Ворошиловском).

Фамилия наша довольно редкая, и о её происхождении известно немногое. Согласно одной из версий, в дореформенное время мои предки были крепостными. Владелец деревни Ящиково дворянин Габаев якобы приобрёл (по другим сведениям – выиграл в карты) двоих братьев Толстоусовых, уроженцев Орловской губернии. От одного из них и пошёл наш род. Накануне Второй мировой войны, после очередного изменения документов (это в первые годы советской власти было довольно модным явлением), последний слог из фамилии выпал, и она приобрела современное звучание.

Мой дед Алексей Николаевич Толстоусов (1904 – 1943 гг.) был бедняком, батрачил на сельских богатеев. В его молодой душе накопилось немало ненависти к своим притеснителям. Он полюбил юную Анюту, дочь своего хозяина, сельского старосты и мирового судьи Ильи Владимировича Морозова. Попытка сватовства оказалась неудачной: Илья Владимирович просто-напросто прогнал зарвавшегося батрака.

Спустя некоторое время Алексей Николаевич снова появился в селе, уже имея в кармане партбилет члена ВКП(б), и, соответственно, полную власть над всеми без исключений сельчанами. Свадьба с Анютой вскоре состоялась, и у молодой четы родились дети, – Николай и Евгения. Несмотря на большие возможности, предоставленные Алексею Николаевичу большевистской властью, жила семья поразительно бедно. До сих пор помню их покосившуюся хату с двумя маленькими оконцами, пол в которой был не деревянный, и даже не земляной, а из кизякового замеса, который моя бабушка Анна Ильинична еженедельно обновляла.

Алексею Николаевичу в годы коллективизации выпало сыграть неприглядную роль проводника политики коммунистической партии, направленной на раскулачивание зажиточного крестьянства. В должности председателя сельсовета недрогнувшей рукой он выселил из села в места "не столь отдалённые" практически всех родственников жены. Никто из них в село так и не вернулся, бесследно сгинув на поселениях.

Можно только представить глубину и окраску чувств его жены. Однако, до своих последних дней (а умерла она уже на моей памяти, в 1968 г.), бабушка Анюта ни единого слова не сказала в осуждение мужа.

Мой отец, проходя иногда по улицам родного посёлка, указывал на добротные каменные дома, и называл по фамилиям тех родственников своей матери, которые там жили прежде, но попали под выселение при участии его отца во времена коллективизации. Особенно часто называлась фамилия "Кесюр". Эти Кесюры приходились очень близкими родственниками Морозовым (не исключено, что "Кесюр" не фамилия, а уличное прозвище тех же Морозовых). Что ж, пусть Господь станет судьёй моему деду и всему тому времени.

Голодомора 1932 – 1933 гг., о котором сейчас много говорится, в селе Ящиково не было. Мои родственники ни единым словом о нём никогда не обмолвились, поэтому и мне по этому поводу сказать нечего.

Алексею Николаевичу пришлось в 1937 году активно защищать свою репутацию и, возможно, жизнь, в областном центре Сталино. Для этого он выезжал в столицу Донбасса (на бричке), и попал на приём к первому секретарю обкома ВКП(б). Подоплёка того дела полностью утрачена, однако известно, что своё доброе имя Алексей Николаевич успешно защитил.

Великая Отечественная война глубоко прошлась по нашей семье. Алексей Николаевич отправил жену и детей в ближнюю эвакуацию, – в село Макеевку Ростовской области (он наивно предполагал, что так далеко наши войска не откатятся). Сам же он добровольцем ушёл на фронт.

В конце лета 1942 года через село Макеевку потянулись колонны отступавшей Красной Армии. Анна Ильинична (а ей в ту пору шёл тридцать восьмой год) ежедневно по многу часов выстаивала на околице в надежде увидеть в ком-либо из проходивших солдат знакомое лицо, чтобы расспросить, не известно ли хоть что-нибудь о её Алексее. Наверно, тогда Господь ещё не оставил её, и явил чудо: раненный в руку Алексей Николаевич шёл в то же время, и по той же улице, когда там стояла его Анюта. Я предоставляю вам, уважаемые читатели, оценить глубину чувств и меру радости их при той встрече. Алексей Николаевич получил разрешение на время излечения остаться с семьёй. Вскоре он снова ушёл на фронт, а в село Макеевку вошли немцы.

Зима 1942 – 1943 гг. в памяти отца осталась самым мрачным воспоминанием. Чего стоит одно только ежедневное ожидание горькой участи попасть в число угоняемых на рабские работы в Германию...

После освобождения села в начале 1943 года от Алексея Николаевича ещё какое-то время приходили письма. Он воевал рядом, недалеко от станицы Митякинской Ростовской области. На последней фотографии, которую от подписал своей младшей дочери Евгении, стоит дата: 12 апреля 1943 г. Простое открытое лицо, жёсткие прямые губы и волевой подбородок. По словам отца, дед оставался до конца дней убеждённым бессребреником, и не любил идти на компромисс, в чём бы тот не заключался. Одним словом – настоящий коммунист ленинского призыва. В присутствии таких личностей, наверно, непросто было уживаться людям, имеющим даже самые микроскопические недостатки.

После войны Анна Ильинична и её дети писали в разные компетентные инстанции с просьбой рассказать о том, где, когда, и при каких обстоятельствах погиб их муж и отец. Удалось лишь узнать, что его ранили, и на санитарном поезде направили в тыл на излечение. В районе Саратова поезд подвергла бомбардировке немецкая авиация. Ни среди живых, ни среди мёртвых его не нашли...

В конце 1943 года пришёл черёд идти в Красную Армию и моему отцу. Более шести лет длилась его воинская служба. После первых боёв отца контузили. По излечении он продолжал служить на Западной Украине, а позже – в Румынии. Истории, описанные Николаем Алексеевичем собственноручно, а также рассказанные мне в разное время о своём участии в войне, и о ничуть не менее тяжёлой послевоенной службе, недавно изданы в книге «Свидетель истории» (Донецк, «Исток», 2019 г.).

После войны отец встретил и полюбил свою односельчанку Любу Скибу, мою будущую маму. История её семьи по-настоящему трагична.

Её мать, Александра Федотовна, умерла после тяжёлой болезни во время войны. Отец, Григорий Скиба, ушёл на фронт добровольцем, оставив тринадцатилетнюю дочь и совсем ещё маленького сына Витю, на попечение своего тестя, старого шахтёра Федота Божко. Я хорошо помню этого гордого и неприступного старика. Мы, дети малые, его панически боялись. Я не знаю, может быть, он был по-своему и хорошим человеком, но первое впечатление детства говорило не в пользу деда Федота. Тогда, в войну, в ужасах немецкой оккупации, он захотел спасти лишь внучку, а малыша-внука к себе в дом не взял, и Витя хлебнул горя полной чашей. Беспризорное детство оставило на нём неизгладимую печать.

В армии дядя Витя Скиба служил танкистом. В 1956-м году Виктор Григорьевич на своей бронированной машине ворвался в восставший Будапешт. Каковы его "подвиги" той поры, никто из родственников так и не узнал. Все эти испытания, а, может быть, и его свободолюбивый характер тому причиной, но он так и не смог полноценно вписаться в мирную семейную жизнь.

Дед Федот больше других своих детей любил старшего сына Вениамина. Задолго до войны "дядя Веня", как его называли в моей семье, стал уважаемым человеком. Он служил в "органах", и служил успешно: все грозные 30-е оставался на плаву, только успевал подниматься по служебной лестнице. За какие "подвиги" ему присваивались очередные звания, мы, наверно, уже никогда не узнаем.

Мне исполнилось лет пять, не больше, и я хорошо помню, что однажды, совершенно неожиданно он появился у нас дома. В то время он был уже в отставке, от былого могущества не осталось и следа, но аура власти ещё витала над ним, и в соответствии с хранившейся в душах памятью о ней, наша семья оказала ему достойный приём. После отъезда дяди Вени отец ещё долго находился под впечатлением от этой встречи, и мне о ней подробно рассказывал, ведь Вениамин Федотович Божко был личностью известной: именно ему высшее руководство СССР поручило сопровождать в только что освобождённый от немцев Краснодон московского писателя Александра Александровича Фадеева. "Особисту" Божко предписывалось подготовить оставшихся в живых "молодогвардейцев" и их руководителей к беседам с писателем, выполнявшим важное поручение ВКП(б) по освещению подвигов комсомольцев-подпольщиков с помощью методов художественной литературы. Именно Божко решал, что можно показывать Фадееву, а от чего необходимо держать подальше. В итоге роман "Молодая гвардия" с художественной стороны оказался безупречен, и его по достоинству оценила вся страна.

Я в юности тоже полюбил образцовых героев романа, впитывал в себя их высокую мораль и патриотизм.

То, что знал и таил в своей душе дядя Веня, не давало ему спокойно жить. В разговоре с моим отцом он ясно дал понять, что знаменитый роман не обладает правдой документа, а ведь властью пропаганда идей романа велась исходя из непререкаемости веры в безусловную и строгую документальность повествования.

Как раз в то время стало известно о достойной роли в деятельности "Молодой гвардии" Виктора Третьякевича, которому на страницах романа места вообще не нашлось. Как намекал Божко, не только в отношении Третьякевича Фадеев погрешил истиной в пользу не столько художественности, но, по большей части – политики. Очевидно, Вениамина Федотовича измучила совесть. В тот приезд он казался мрачным и чем-то подавленным.

Менее чем через два года он умер. Мне исполнилось семь лет, и я очень хорошо помню подготовку к погребению, да и сами похороны. Они состоялись на кладбище городка Петровское, затерянного в глуши Ворошиловградской области, где перед кончиной Божко работал парторгом на одном из предприятий.

Много позже, разбирая семейный архив, я обнаружил хорошо сохранившиеся фотографии, на которых то улыбались, то с серьёзными выражениями лиц смотрели вдаль породистый мужчина в форме подполковника МГБ, и прекрасная женщина, настолько сказочно красивая, что я не мог поверить в то, что она жила в наше, советское время, а не во времена благословенного Серебряного века. Это были Вениамин Божко и его жена Надежда...

Моя мама в молодости отличалась яркой красотой. Очень талантливая, она в юности свободно играла на мандолине и пела красивым грудным голосом. К сожалению, я об этом узнал поздно и совершенно случайно, на свадьбе моего младшего брата Сергея, когда жить ей оставалось менее двух лет...

Ранняя смерть своей матери и немецкая голодная оккупация привели к ранней седине, постоянной грусти и замкнутости. Мама очень много читала, причём любила и ценила хорошую, качественную литературу. По её воле к нам по многолетней подписке приходило множество журналов, в том числе – непременная "Роман-газета", начиная, если не ошибаюсь, с 1955 года. Именно в одном из этих истрёпанных от многих прочтений журналов я впервые запоем впитал в себя замечательную "Туманность Андромеды" Ивана Ефремова, и навсегда полюбил свободный полёт мысли, присущий настоящей фантастике. До самой кончины мама обязательно что-нибудь читала, что не мешало ей, однако, достойно вести домашнее хозяйство. Именно благодаря её самоотверженности, моя дочь Оксана смогла после болезни выжить в младенческом возрасте, пока мы с молодой женой, её родители, защищали в институте свои дипломные проекты...

Мой отец обладал золотыми руками и светлой головой, вдобавок отличался щепетильностью в делах и неисправимой честностью. Для меня он всегда оставался неумаляемым и недостижимым образцом настоящей, достойно, по-Божески прожитой жизни.

Мой единственный родной брат Сергей весь в отца, и является надёжной опорой своих родных и близких. Серёжа трепетно относится ко всему, что связано с репутацией семьи. Он, и его вторая жена Татьяна Тимофеевна, – наш бесспорный стержень.

В городе Таганроге живут дети брата Серёжи от первого брака – Сергей Сергеевич и Александр Сергеевич Толстоусы, продолжатели нашей фамилии, а также их мама Галина Гавриловна, жена Серёжи Яна, их дети Олег и Диана, а также мама и папа Яны – Лариса и Юрий Черноусовы. Все – просто прекрасные люди.

С 1985 года в нашу семью вошла Галина Васильевна Баланчук, все эти годы – надёжная спутница отца. Весёлая и работящая, бесконечно влюблённая в рыбалку, она, к сожалению, часто хворала, и пережила отца всего лишь на десять месяцев.

Закончить краткую историю моего семейства хочу искренней благодарностью моей верной и любимой жене Лидии. Без её поддержки едва ли смогли бы родиться мои книги. Семья, в которой родилась и выросла Лида, заслуживает отдельного, обширного очерка. В её составе особенно дороги родная сестра жены Наташа и её муж Славий Мединский.

Следующие поколения – это наши дети и внуки, как наше естественное продолжение. К сожалению, старшей дочери Оксане (1977 – 2004 гг.) Господь отпустил всего лишь двадцать семь лет девять месяцев и двадцать два дня очень непростой и подлинно трагической жизни. Теперь её и зятя Саши Пушкарёва сын Антон – главная наша надежда. Младшая дочь Наташа и зять Игорь Коржов подарили нам двух замечательных внучек – Олю и Настю.

Всем нам, и вам, читатели, желаю добра, мира и здоровья.

ВАСИЛИЙ ТОЛСТОУС

2003 – 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЕД………………………………………………………………………………………5

ОТЕЦ…………………………………………………………………………………….7

«Всегда рождаешься случайно…»…………………………………………………….9

«Не убегайте прочь, мелькающие годы…»……………………………………………11

«Мир взъерошенного детства…»………………………………………………………12

«На старом фото парк послевоенный…»……………………………………………..14

«От развешенной одежды…»…………………………………………………………..16

«Надену к ночи белую рубаху…»……………………………………………………..18

«Как тяжело даётся хлеб насущный…»………………………………………………20

НА КУХНЕ……………………………………………………………………………..22

БЕРЁЗОВЫЙ СОН…………………………………………………………………….24

«Слова звучат и проникают прямо в душу…»………………………………………27

«Бываю реже на кладбище…»……………………………………………………….28

ТЕПЛОВОЙ УДАР……………………………………………………………………30

ДЕДУШКИНЫ СТРАДАНИЯ…………………………………………………………32

«В библиотеке – ты слышишь? – проносится шорох…»……………………………..34

«Без суеты жить хочется, попроще…»………………………………………………..36

ТЕНИ…………………………………………………………………………………….38

ПРОСТИ…………………………………………………………………………………40

«Она стала старой и немощной…»……………………………………………………42

НЕРАЗЛУЧНИКИ……………………………………………………………………….44

«Таинственны завесы…»……………………………………………………………….46

ДОБРО…………………………………………………………………………………..48

ОБРАЗ…………………………………………………………………………………..50

В.Н. ТОЛСТОУС «КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СЕМЬИ ТОЛСТОУС»……………52

Свидетельство о публикации №121012903014