Паскалевское головокружение 2

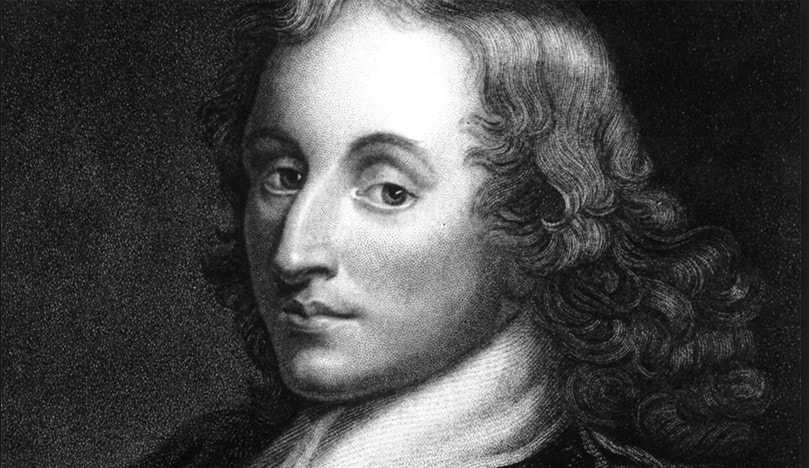

Б. Паскаль. Мысли.

Паскаль, конечно, нас убеждает, как убеждает колыбельная любящей матери - вот эти любопытные неугомонные детские глаза, стреляющие без устали по всем сторонам, вдруг потихоньку прикрываются, слипаются и... ещё одно мгновение и они уже спят, и мы спим. Но назавтра мы проснёмся со сказкой в голове, ещё более бодрыми...

Место середины человеческой - несомненно, но в каком-то роде и всякое живое - середина своего мира и даже неодушевлённая вещь, камень - середина для самого себя. Каждая тварь глядит на мир глазами своего мира. Камень - молча, в бесконечном молчании (чуть не написала отчаянии) глядит на мир своей "каменностью". Птица прежде всего в полёте, в пении. Растение - в солнечно-световом дне, который её мир.

Паскаль упрекает нас, что мы приписываем собственные чувства неодушевлённым предметам, но я считаю, что такое свойство не есть только свойство некоторого грубого "архэ", примитивного начала, не освободившегося ещё от смешения собственной природы и чужой, тут, мне кажется, всякое начало - ещё и конец, на новом витке какого-то оборота. Быть может неодушевлённые предметы можно всё же чувствовать по нашему подобию и без всякого обмана. Ведь запрещает такое только рационалистический подход. Противится этому только рассудок. Высшие же наши чувства и наша душа целиком никогда не противились этому. Мысль о таком совпадении и подобие вполне возможна. И источник её лежит не обязательно в нашем недомыслии.

И то, что каждое бытие - равновесие, за счёт чего и пребывает - тоже понятно. Но бытие не только равновесие и середина, оно ещё и предел - не тот, который обрубает концы или снимается, но предел как единство конечного и бесконечного. Это знали греки, об этом говорил Платон, но мы забыли, потому что мы мысль эту совершенно не поняли. Мы восприняли эту мысль как диалектические выверты, ни к чему не обязывающие кроме формальной логики, а для Платона мысль эта была стержнем его познающей души.

Я могла бы сказать об этом и иначе - середины не бывает без краёв. И если держать равновесие, о чём Паскаль пишет, как о недостатке всего человеческого, присущего ему изначально и в корне, то на самом деле, края данной середины (уже данной середины!) можно раздвигать всё далее и далее, что человек с успехом и делает, когда не нарушает правды своего равновесия.

Значит, божественное - равновесие, согласие, гармония - уже даны и при том, с самого начала. Они не "недомыслие", а исток. Что же касается "недомыслия", то его лучше было бы поискать там, где мы видим либо стагнацию середины (её не желание знать собственные края), либо хождения в эти края без противоположного фронта - вот там и вот тогда нет божественного платоновского предела.

И я без труда покажу любому, что человек столь же "крайний", сколь и "серединный". Его можно называть и тем, и тем именем.

Середина человеческого мира - на краях Вселенной, на конце эволюции, на начале революции, что одно и тоже.

Равновесие или весы, или крест или гармония - одинаковые образы повторяющейся человеческой судьбы. И даже противоположности, чью разгадку предоставил нам Николай Кузанский ( до сих пор единственный, кто рискнул это сделать) не могут разодрать его на части, так как их начало и конец вполне умещаются в устройстве человеческого присутствия - как природа телесная и мыслительная (бытийная). Последние - не знают противоположностей, а знают "единство противоположностей". Противоположности же знают душа и рассудок, и знают они их вследствие того, что как показал Николай Кузанский - при восходящем движении от тела к голове (уму) и при нисходящем движении от ума к телу - внутренние пункты человека, как то рассудок и душа, проходятся, каждое по два раза (вверх и вниз) - отсюда и противоположности.

Телесность не менее бесконечна, чем ум, отличие лишь в том, что иным способом.

В нашей голове находятся не пружины, как пишет о том Паскаль, а единородный состав нашего бытия, а пружины, уж если речь вести о пружинах находятся как раз в нашей телесной организации, которая толкает нас или выталкивает в определённые кругообращения нашего мира.

Паскаль повергает нас многочисленными образами, в которые впадает душа, подвергаясь воздействию мира, но которые создаёт и формирует в сущности она сама, через своё богатое творческое воображение. Нет сомнения в том, что душа чаще всего испытывает то. о чём пишет Паскаль. Как нет сомнения и в том, что душа боится, то есть практически - всякая. И всё же воображение, рисующее себе реальность не может её исчерпать, как снова вполне справедливо подмечал Николай Кузанский, и тогда она, душа, в своём воображении - бесконечно грустит, как грустил Паскаль.

Душа в самой себе - сплошная грусть. Ей хочется на волю. Но на воле она уже всё видела, и душа не понимает, что нужно ей сделать для того, чтобы даже уже многократно увиденное - увидеть ещё раз, по новому. Душа - по своей природе - скиталица, она хотела бы задержаться в себе, но всегда улетает, и тогда она пытается втянуть в себя весь мир, чтобы хотя бы ей не было скучно. Но воображаемый мир снова подаёт сигнал что, что-то здесь не то...

Так душа совершает свои малые круги, не рискуя выходить к большим.

Что может её спасти? Лишь тело, лишь мысль. Тело само по себе - это забытие. Мысль сама по себе - это временное торжество и спасение. Отрешившись от света, от гульбы и светскости (телесности), Паскаль бросается в другую крайность - в мышление без тела, в духовные тонкости. Нигде не обнаруживается телесно-мыслительное бытие, гармоничное и спасающее, но Паскаль не был бы гением, если бы не жил таким бытием, хотя бы время от времени.

Нет нигде спасения, упование только на Бога - таковы "Мысли" Паскаля. И как я его хорошо понимаю, почему он кричит!

Свидетельство о публикации №121012709996