Конкурс. Метаморфозы жанра в Январе - 2021

Открываем конкурс, первый в 2021 году, из серии "Метаморфозы жанра по месяцам". Идёт самое лучшее время года, располагающее к времяпрепровождению у камина, печи и вообще в тепле и уюте, когда хочется с кем-то поговорить и что-то интересное рассказать, и чем-то поделиться. Поэтому, ряд конкурсов мы посвятим эпосу. Давайте определим, что это за жанр:

Эпос (от греч. epos – слово, повествование) – это обобщенное название произведений, изображающих внешние по отношению к автору события через рассказ о человеке и происходящем с ним. Изначально эпос ориентировался на показ героического и претендовал на объективность, правдивость описания. Повествование велось обычно по прошествии значительного времени после событий.

Эпические произведения не ограничены объемом, количеством описываемых событий и персонажей, используют весь языковых арсенал художественно-выразительных средств, могут широко раскрывать внутренний мир человека. Эпос отличает широта взгляда на жизнь, спокойное ее восприятие. Автор в эпическом произведении может выступать в роли свидетеля и толкователя событий. Также автор может смотреть на мир глазами какого-либо персонажа. Одна из самых распространенных форм эпического повествования – рассказ от третьего лица.

В январе мы изучим во всей полноте самый малый эпический жанр:

ПРИТЧА

ПРИТЧА – малый эпический жанр; поучительный рассказ в стихах или прозе, заключающий в себе моральное или религиозное поучение. В притчах в иносказательной форме происходит передача народной мудрости. Обобщения помогают показать типичность ситуации, они носят назидательный характер. В притчах рассуждают о вечных проблемах и конфликтах, о вечных человеческих пороках, о вечных общечеловеческих ценностях. Отличительными чертами являются назидательность, аллегоричность и поучительность.

Притча ПРОСТА в изложении и лишена подробностей описательного характера. Поэтому притча не трудна для запоминания, и если даже слушатель не все понимает, то всегда сможет воспроизвести в своей памяти услышанную историю.

Притчи СЮЖЕТНЫ. Поучение, являющееся целью притчи, может либо высказываться в виде

«вечной истины», аксиомы либо излагаться в виде некоторого случая (доказательство примером)

Притча близка к басне, но ОТЛИЧАЕТСЯ от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи. Главными героями басен являются люди или животные, наделенные определенными человеческими качествами, обычно помещенные в ситуации бытового характера. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА притчи не имеют ни внешних черт, ни "характера". Это некий человек, некий царь, некая женщина, некий крестьянин, некий отец, некий сын. Это "человек ВООБЩЕ". Смысл притчи не в том, какой человек в ней изображен, а в том, какой этический выбор сделан человеком. Также в притче нет указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Реальность в притче явлена вне хронологических и территориальных примет, без указания конкретных исторических имен действующих лиц. Притча обязательно включает объяснение аллегории, чтобы читателю был ясен смысл иносказания.

В произведениях, имеющих притчевое начало, отсутствует развитое сюжетное движение, содержание передается в основном через ДИАЛОГ героев. Время и место действия неконкретны. Действие происходит «однажды», место действия не указано.

ИСТОРИЯ ЖАНРА:

Жанр притчи появился на Востоке в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.

В обычном, житейском случае скрывается всеобщий смысл – урок для всех людей. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому содержит аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием ("поучением"), например, "Притчи Соломона", новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

В русскую литературу притча пришла вместе с христианством, с первыми переводами текстов Священного Писания. В истории русской литературы термин "притча" употребляется главным образом по отношению к библейским сюжетам ("Притчи Соломоновы", "евангельские притчи" и т. п.). Притчами называл свои басни А.П.Сумароков, склонный к "высокому штилю". К числу притч, например, относится стихотворение А.С.Пушкина

"Сапожник".

Картину раз высматривал сапожник

И в обуви ошибку указал;

Взяв тотчас кисть, исправился художник.

Вот, подбочась, сапожник продолжал:

«Мне кажется, лицо немного криво...

А эта грудь не слишком ли нага?»...

Тут Апеллес прервал нетерпеливо:

«Суди, дружок, не свыше сапога!»

Есть у меня приятель на примете:

Не ведаю, в каком бы он предмете

Был знатоком, хоть строг он на словах,

Но черт его несет судить о свете:

Попробуй он судить о сапогах!

*

К жанру притчи обращались Лев Толстой, Франц Кафка, Бертольд Брехт, Альбер Камю и др. Именно в XX веке появился термин «роман-притча».

«Ты видишь, ход веков подобен притче»,- сказано Б. Пастернаком.

Только в эпоху, когда каждый ощутимо и непосредственно зависит от всего, что происходит в мире, когда ощущение говорящей и поучающей истории становится всеобщим, ход веков можно уподобить притче. История – притча сопрягает «будничность» глобальных катастроф и величие самых личных, интимных проявлений жизни. Наверное, именно наше время проявило самую суть жанра притчи.

Притча как жанр, непосредственно нацеленный на постижение смысла жизни, который должен черпаться из нее самой, по-разному проявлялась в разные эпохи истории, в разные художественные эпохи. В 19-20 веках это притчи-пьесы, притчи-рассказы, притчи-романы, стихотворения в прозе, «крохотки», «затеси». Притча 20 века перестала быть поучением, она стала обобщенным философским размышлением, в котором читатель участвует на правах соавтора.

Мудрость, воплощенная в слове, в произведениях без назидания, навязчивости, в произведениях, дающих возможность думать, обсуждать – в произведениях притчевого характера. В ПРИТЧЕ говорится о вечных ситуациях, в которых оказываются люди, о вечных пороках человеческих и вечных проявлениях добра. И эти нравственные проблемы рассматриваются в произведении – загадке, на которую нет готового ответа, его надо найти, вступив в диалог с автором.

При всех различиях трактовки жанра две черты присущи притче: аллегоричность и поучительность. В аллегории присутствуют два уровня смысла. Первый, текстовый, образуется обычно сочетанием смыслов, фраз, составляющих текст. Второй строится на символических значениях, общий смысл часто выносится как заключительное рассуждение.

Итак, обобщим выше сказанное:

ПРИТЧА – один из самых древних жанров мировой литературы, живой и актуальный сейчас. Притча – жанр эпоса, объясняющий на основе иносказания какую-либо сложную философскую, социальную или этическую проблему на простых жизненных примерах. Поэтому саму притчу можно понимать как НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР, иллюстрирующий то, что хочешь сказать для понимания сути.

Притча — сильное аргументативное средство. Её считают существенным элементом эффективной речи, поскольку с их помощью оратор привлекает слушателей на свою сторону

Жанровые признаки притчи:

- малый объем

- сказовая форма

- кольцевая композиция

- сюжет из обыденной жизни

- иносказание

- нравоучение

- диалог героев только в виде прямой речи

- отсутствие детализации сюжета и описания характеров героев

- отсутствие развития сюжета, действие происходит здесь и сейчас

==============================

Предлагаем всем попробовать написать свою собственную ПРИТЧУ или возможно пересказать поэтическим образом в рифму древнюю или известную, восточную или религиозную! Дерзайте, поэты!

******************************************************

Итак, на этот конкурс будут приниматься стихи, ОПУБЛИКОВАННЫЕ в ЯНВАРЕ 2021-го года на сайте Стихи.ру, относящиеся к РАЗДЕЛАМ КРУПНЫЕ ФОРМЫ И ТВЁРДЫЕ ФОРМЫ, а также к философской и религиозной ЛИРИКЕ, но СТИХИ, которые можно отнести к малому эпическому жанру - ПРИТЧА, при всей свободе по отношению к форме и тематической направленности.

Другие стихи приниматься не будут.

Наш конкурс, по определению, лучшего стихотворения малого эпического жанра - ПРИТЧА в текущем месяце, а не в каком другом месяце ранее! Будем внимательны и проявим уважение к другим участникам. Все в равных условиях. Притча в прозе не принимается!

Автор может предложить только ОДНО своё лучшее произведение в этом жанре, опубликованное в ЯНВАРЕ 2021 года. Будем внимательны!

Внеконкурсная ветка стихов не предусматривается.

Принимаются стихи, написанные только на РУССКОМ языке. Разрешаются переводы.

Ненормативная и бранная лексика запрещена. Чёрный юмор - не наш стиль. Стихи призывающие к разжиганию межнациональной и религиозной розни, а также откровенной критики политического содержания будут отклонены. Соблюдайте тактичность в рамках жанра! Не забываем, что наш проект Метаморфозы жанра, поэтому возможны новые открытия и неожиданные ракурсы! Дерзайте, поэты! Время позволяет!

Порядок заявки:

Имя автора - название стихотворения - ссылка.

Это необходимый минимум. Желательно в одну строку.

Приём стихов будет осуществляться до конца месяца. Затем 1 ФЕВРАЛЯ будет объявлено голосование. Авторы, которые уклонятся от участия в голосовании, к следующему конкурсу не будут допущены.

Премиальный фонд конкурса:

1-е место - 500 баллов,

2-е место - 400 баллов,

3-е место - 300 баллов,

4-е место - 200 баллов,

5-е место - 100 баллов...

(количество призовых мест будет определено в зависимости от количества участников)

Желаем всем успеха И ВДОХНОВЕНИЯ для самовыражения и особого раскрытия своего поэтического дарования!

БЛАГОДАРИМ наших спонсоров! Благодаря их щедрости мы имеем возможность осуществлять наши проекты.

**

Если ведущая не сразу отвечает по вопросу приёма произведения, это не означает, что с произведением что-нибудь не так. Значит, компьютер со всеми документами не рядом. Подождите, пожалуйста, в течении 2-х суток Вам обязательно ответят! Не стоит удалять заявку!

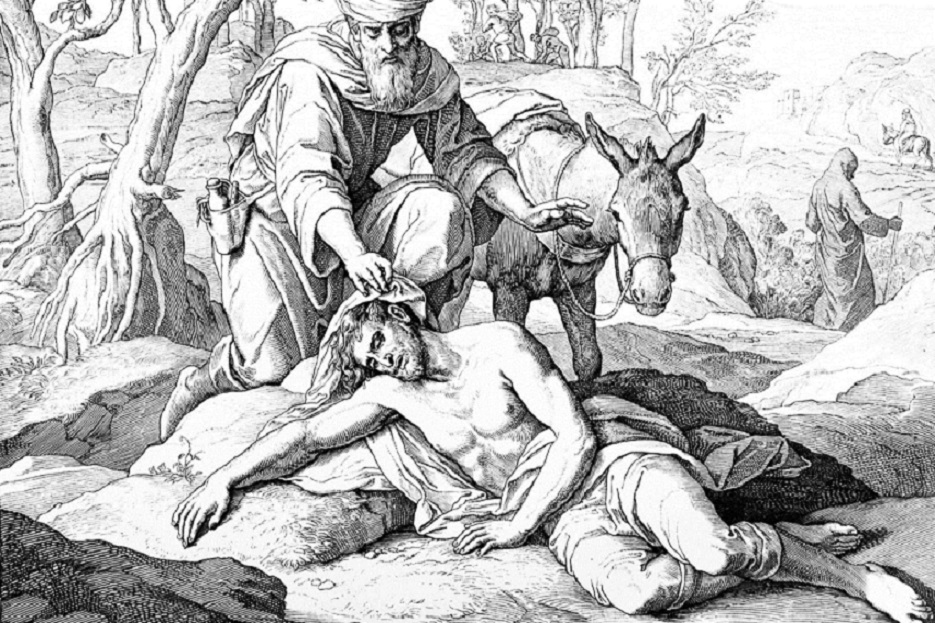

Иллюстрация Юлиуса Шнорр фон Карольсфельд к Притче о добром самаритянине.

Ведущая и автор проекта Татьяна Игнатова

Свидетельство о публикации №121010608639

Маллар Ме 01.02.2021 03:16 Заявить о нарушении