95. Тетради - отклики

С. Вейль. Тетради.

Тренироваться на каменных столбах - это звучит классно!

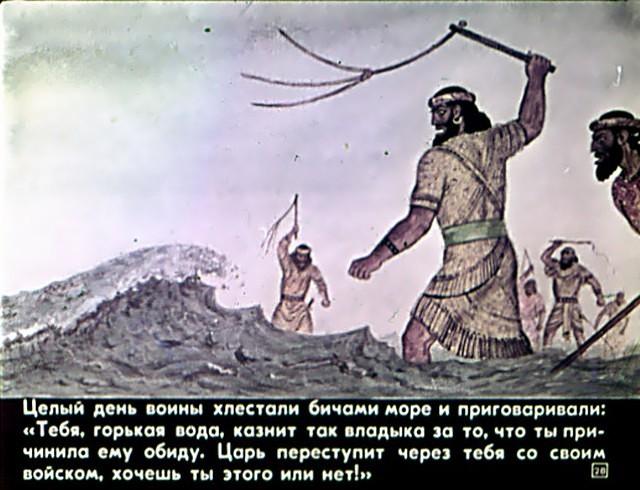

Но как известно, Ксеркс приказал высечь море и глазом не моргнул (перенос зла ?), правда его за это сделали символом глупости. Не стоило, в древней Греции эта практика была повсеместно входу - когда на кого-то упала статуя в храме, эту статую судили в обыкновенном суде и приговорили её к "умерщвлению" - вынесли на высокую скалу и сбросили в море. Простой глупостью такие факты никак не назовёшь - тут заметно скорее глубокое одушевление всего окружающего мира, а также представление о всеобщей законности. Но Ксеркс поступал не по закону, а по своей буйной ярости и всё же у него был предлог - за одну ночь море разметало все мосты через пролив, построенные его войском. Ксеркс был персидский царь, поэтому его мощи хватило на то, чтобы "высечь море", мы бы в этом случае просто били посуду или стучали о стену кулаком, хорошо если не головой.

Но не только термин "глупость", но и термин "перенос зла" не объясняет всего того, что перед нами происходит.

Если у меня неприятности на работе и поэтому я пнул ногой попавшуюся мне под ноги собачонку - то да, "перенос", но если греки сначала чётко устанавливали "виновного", а потом его наказывали, а Ксеркс по персидски сам решил кто "виновен", то нам стоит обратить внимание на то, что о "переносе" здесь речи нет - есть речь о справедливости и наказании. В этом плане древние выглядят даже умнее нас. Они действовали исходя из принципа, законности (номоса) и очевидных причинно-следственных связей. Ведь очевидно же, что персидских войскам помешало именно море, а не что-нибудь другое. Современный человек в этом случае сказал бы "никто не виноват", обозначив тем самым свой взгляд на мир как исключительно субъективный взгляд - субъекта тут нет, значит и судить некого. Но древние не знали, что такое субъективный взгляд - что такое по отдельности субъективный или объективный взгляд, они мыслили и жили единым Космосом, и поэтому для любой части этого Космоса они считали возможным применять номос справедливости. Ошибались ли они? Мы смеёмся над такой позицией как наивной, но эта позиция была гораздо богаче нашей. Она не была изуродована самомнением и нашей привычной гордостью, что всё в мире происходит только через нас, а всё, что не происходит через нас не участвует ни в какой тотальности добра и зла.

Но если я пнул собачку ногой, а потом эта собачка кусанула кого-то другого за ногу, то оказывается, что участвует. И плохо сработанная мастером крыша дома однажды падает кому-нибудь на голову, потому что в ней "переносится" его зло. Но если с гор сошла лавина, то это не зло, а бедствие - так считает современный человек. Но если возразить ему словами первого греческого философа Фалеса: "всё полно духов и богов" - то, что он скажет? Он скажет, что это архаичные верования и суеверия. Однако в любом случае, Ксеркс устанавливал личные отношения с морем - только на таких основаниях он и мог его признать виновным и высечь. И также, когда мы бьём посуду, мы вступаем с ней в личные отношения - отнюдь не вещные, но делаем это в разы глупее, а не умнее, чем древние - мы начинаем относится сугубо лично к кому попало - к посуде, к стенке или к собачке, в то время как, очень даже может быть, что нас обидел всего лишь наш сосед.

Вот эти личные отношения "неизвестно к кому" и осуществляют "перенос зла". Когда эти отношения уловлены во мне самом и приостановлены или же когда они направлены не рассеяно лично, а конкретно-лично, они не "переносят зла", а являются чем-то другим.

Это настолько существенный и важный момент, что переоценить его трудно. Пока мы радуемся тому, что мы гораздо более умные, чем древние и больше "не судим море", на самом деле древние оказываются в разы умнее нас тем, что признают за человеком и миром глубоко личные, интимные отношения, требующие какого-то осмысления, между тем, как мы, отказавшись от этих глубоко-личных отношений всё равно восполняем их недостачу, но восполняем её как попало и без приложения разума. На место древнего разума мы поставили однобокое "рацио", касающееся лишь "субъекта", которым в свою очередь мы признаём лишь того, кто имеет это "рацио". Мы попали в порочный круг. Мы переносим зло в разы больше, чем древние, но не замечаем этого. А у древних замечаем потому, что их отношения были открытыми. Признавая эту проблему, древние были "на виду". Мы же, даже не признавая этой проблемы, с каждым днём только усугубляем кризис своей "иррациональности".

Всё оказывается гораздо сложнее, чем пишет о том Симона. Я признаю её позицию, но хочу её расширить, расширить и углубить.

Натыкаясь на то, что нерушимо - число, пропорцию, меру, неживую вещь, человек вовсе не обязательно отбрасывается на самого себя, чаще - он крушит, ломает и утверждает свою волю. Несмотря ни на что. И в этом "несмотря ни на что" - тоже "что-то есть", например "воля к власти", о которой так радел Ницше. Воля к тому, чтобы господствовать над всем не только духовно, но и телесно. Бесспорно, утверждение своего состояния на подчинённой вещи заводит человека крайне далеко - вплоть до утверждения своего состояния на другом человеке. Власть сильных как благородных - мечта Ницше. Но она при этом, теряет какое-то очень важное сущностное ядро - кто господствует, тот сам подчинён в своём господстве, вот о чём совершенно не размышлял Ницше - о другой, не духовной крайности. Подчиняться слабому, нездоровому и больному для Ницше было отвратительно, но он не написал нам о том, что поглощать своей более сильной волей любую более слабую - не менее отвратительно и напоминает просто какую-то чёрную дыру, в которую засасывается всё, что её слабее.

Господство человека над человеком портит характер не менее, чем "условное социальное равенство всех со всеми". Не свободен не только раб, не свободен и его господин. Поэтому властность человеческая действительно всегда находит себе свой "фонарный столб", о который разбивается с треском, тут Симона права, нет такой власти, которая не нашла бы как "коса на камень", на свой предел. Любая властность конечна и ограничена хотя бы потому, что у неё есть антипод - смирение.

Смирение - дословно означает выравнивание себя по миру.

Смириться - значит подравнять или преобразовать себя, а властвовать - значит себя утверждать. И первое, и второе, оба - стремятся к равновесию, однако разными средствами: власть хочет переделать мир под себя, а смирение хочет преобразовать себя к миру.

Можно ли написать так, как написал Ницше, что справедливо и истинно только одно?

Симона - контрверза Ницше, она мыслит смирение.

"Фонарный столб", о который в конце концов разобьётся твоя власть, - говорит Симона, подскажет тебе - дорогу к самому себе.

И всё же, я бы поискала истину где-то МЕЖДУ двумя этими крайностями.

"Фонарный столб" не лучший способ отследить собственные изменения. Это скорее, как говорят в народе - "крайняк". У современного человека полным-полно таких фонарных столбов на каждом шагу (того, что не даёт ответа). С одной стороны он не обладает никаким могуществом, подобным могуществу Ксеркса, а с другой совершенно не имеет понятия ни о каком смирении - не знает что это такое. Ведь времена царей миновали, и времена христианского смирения остались позади.

В условиях когда я не могу преобразовать мир таким образом, каким я хочу его преобразовать, я вовсе не обязательно перейду к самопознанию или самовоспитанию - я получу лишь толчок в эту сторону. А будучи просто подавленным, я так могу "самопознать себя", как не снилось ни одному иезуиту. Поэтому проблема стоит бесконечно шире и глубже, чем она представлена у Симоны.

Свидетельство о публикации №120122005799