88. Тетради-отклики

Ощущение зла внутри нас — один из таких случаев. Чувствуя зло в себе, мы безусловно уверены, что оно в нас есть, — хотя можем и ошибаться в его <точной> локализации.

Но поскольку Бог есть истина, эта определенность сознания есть контакт с Богом. Надо считать за счастье, что она нам дана.

Только истина разрушает зло в нас. Эта определенность в осознании зла — разрушительна для зла, но лишь при условии, что мы мыслим зло именно как зло.

Но разрушает она медленно. Нам следует быть терпеливыми и в то же время нетерпеливыми, чтобы ускорить это разрушение".

С. Вейль. Тетради.

Симона ищет способы, которые могли бы быть названы - "разрушения зла на корню", когда зло через нас не распространяется и рассеивается дальше, как обычно, а некоторым образом упреждается и "обрабатывается" - схватывается в самом себе, то есть в нас. Один из таких способов это его "истощение" ( не-деяние) - поскольку зло конечно, то оно постепенно истощается, сходит на нет, если я его не реализую и не позволяю ему вылиться в поступки. Но для этого надо уметь это зло чётко локализовать - то есть найти в себе, ощутить и "схватить", а затем законсервировать на время. Законсервированное зло, даже если ничего другого специально с ним не делать постепенно тает, теряет свою энергию, которое уходит со временем и остаётся практически лишь напоминанием о самом себе, но уже не действенной силой.

Здесь размышления Симоны по способу и подходам напоминают размышления стоиков - мысли о преобразовании собственной жизни идут впереди мыслей вообще. Центр- моя собственная жизнь, которая должна стать лучше. Всякая мысль подвергается испытанию экзистенциальной практикой. Однако стоики, особенно поздние, предпочитали ставить себя в определённые ситуации и проживать их, что Симона делала идя на завод или отправляясь на крестьянское поле ( в этих актах она соответствовала поздним стоикам, но гораздо более решительней - современней) Что же касается прямого применения мыслей к своей собственной жизни, то оно было у Симоны настолько глубоким, что его надо сравнивать уже не со стоиками, а, допустим, с Сократом. Сократовская формула "знание - это отсутствие зла" полностью принимается Симоной и развивается до своего предельного заострения "знание зла - это его уничтожение". Кто знает собственное зло - держит в руках потенциальную возможность его уничтожения. Другими словами -для знающего зло - победа над злом возможна. Для того, кто не знает зло - нет - он даже не знает с чем сражается.

Ещё одно важное дополнение к мыслям Симоны должно звучать так: зло - реактивно, зло - это остаточная порода добра. Зло - либо реакция на зло, либо то, что противостоит вздымающемуся и поднимающемуся в самом себе добру, то есть реакция на добро.

Итак, зло - всегда РЕАКЦИЯ - либо реакция на зло (как повторение и дублирование), либо реакция на добро (как сопротивление в виду собственной недостачи). Реактивная природа зла говорит о нём самое существенное. Чтобы "знать зло" мы должны проникнуть в эту реактивную природу и увидеть её.

В дублировании зла я выгляжу попугаем - я просто повторяю то, что идёт на меня. Почему я это делаю? Почему испытав на себе зло, я повторяю это зло? Да потому что это самый низкозатратный энергетический процесс. И начинается такое низкоэнергетическое взаимодействие с очень странной вещи - с той вещи, которую мы все упускаем, теряем и вообще не замечаем. Я бы сформулировала этот момент так: всё начинается с того, что вы испытали зло, но вовсе не в том смысле о котором вы все подумали, что вы теперь "бедненькие", а с точностью до наоборот - именно потому, что вы "бедненькие" вы и испытали на себе зло. Не секрет, что некоторые могут не испытывать зла там, где другие его испытывают.

Трудно оскорбить мудреца - он просто "не испытывает на себе этого зла", зато легко оскорбить гордого человека или тщеславного или глупого. Соображаете уже куда я веду? Я веду к тому, что если кто-то "испытал на себе зло", то этот кто-то сам уже находится под вопросом - "почему он его испытал?"

Так почему кто-то испытывает зло там, где другой его не испытывает? Данный вопрос не имеет односложного ответа, но если мы будем начинать не с него, то мы вообще не будем начинать, а будем продолжать обманываться.

Итак, почему Моцарт не видит зла Сальери - до самого конца своей жизни, вплоть до последнего момента своего отравления не видит и не испытывает зла? Потому что Моцарт явно не низкоэнергетическое существо, а напротив, чрезвычайно высокоэнергетическое. У нас принято говорить о "слепоте" - но о какой слепоте вы говорите, господа хорошие? О слепоте добра или слепоте зла, потому что они оба слепые, только на два разных глаза, на два разных подхода.

В маленькой трагедии Пушкина, которую я очень люблю и считаю большим шедевром, чем "Евгений Онегин", Сальери весь пропитан злом - от начала и до конца, в любом моменте. Единственные моменты, в которых Сальери забывает о "точащем его зле" это моменты божественной музыки Моцарта, в них зло Сальери растворяется в его слезах. А так, Сальери только вместе с Моцартом добр. Без Моцарта он зол по своей сущности. Зол на себя, на мир, на Бога. И только поэтому и на Моцарта.

И прямая противоположность: сам Моцарт, который хохочет, когда его музыку пародируют и извращают, который легко признаёт Сальери гением, как и себя, который считает несомненным, что рядом с гением злу вообще не место.

Так почему же Сальери постоянно "испытывает зло"? Потому что в Сальери существует глубокая "недостача". Вот эта недостача и является корнем зла, а не какие-то или чьи-либо действия. Сальери не причастен гармонии, а завоёвывает её или пытается завоевать. Сальери смутно, искажённо видит некоторый образ божественного в музыке (Моцарт), интуитивно тянется к нему, но падает под тяготой своей холодной рассудочности и обнаруживает, что не в силах расколдовать этот образ. Сальери считает, что саму музыку он расколдовал, но вот приходит Моцарт и очевидно понятным становится то, что в музыке правит нечто большее, чем даже сама музыка. И тут, Сальери оказывается тем человеком, который не в силах справиться с такими глубинными противоречиями, но не может и отстраниться от них, и тогда своей натурой, своим характером Сальери побуждается ко злу. Его разум лишь оформляет и обосновывает идею зла, но никак не придумывает. Сальери - не расчётливый негодяй, а "несчастный человек", столкнувшийся с тем, что ему не по силам, но не признавший этого. Такие "несчастные" всегда и убивают гениев.

"Всё во мне есть, но одной детальки не достаёт - главной" - так мог бы сказать Сальери, но он не хочет так сказать и тем самым, не может избежать зла.

В соответствии с Симониными критериями, Сальери должен был признать зло в себе и тем самым не дать ему хода, но Сальери признаёт зло не в себе, а в Моцарте - он гуляка праздный, который пренебрегает своим гением.

Тогда, мы вынуждены поставить вопрос: кто может признать зло в себе?

Но признать зло в себе не означает раскаяния, не означает раскаяться, это, к сожалению, путают, раскаяние - чувство, испытываемое от стыда совершённого, оно приходит "после" сделанного зла и решительной роли в изменении ситуации не играет, поскольку раскаяние это видение с опозданием. Конечно, раскаявшийся лучше не раскаявшегося, потому что если царит любовь и доброта, например, в семейном кругу или между любимыми, то даже это запоздавшее раскаяние значимо, оно позволяет примириться людям, которые все "не без греха". Но такое раскаяние лишь залог будущего, которое может быть исправлено, а может и повториться вследствие нашего умения быстро забывать свои ошибки.

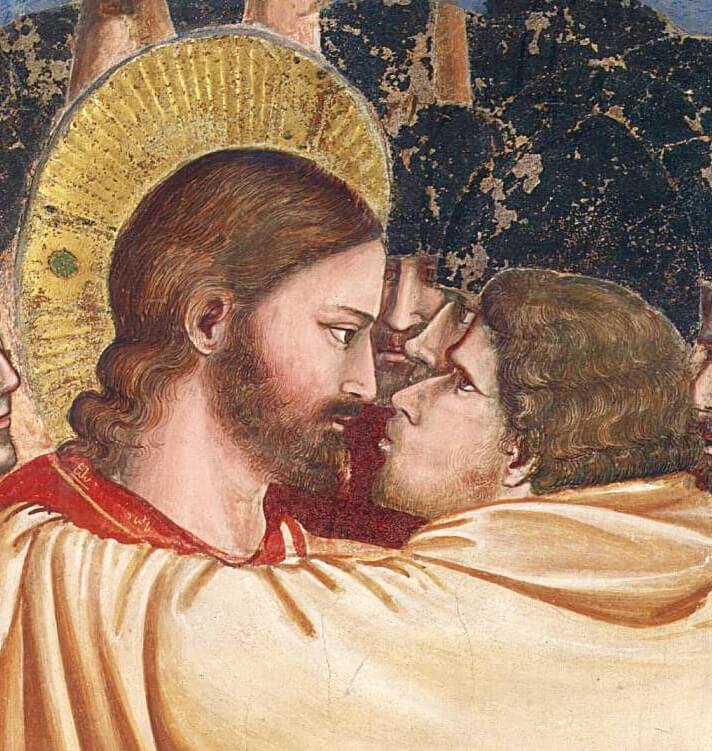

И всё же речь идёт о другом, речь идёт об улавлении того момента, который предшествует совершению зла. Мы спрашиваем не о том как возможен "кающийся грешник", а о том как возможен иной ход событий - добрый, благой для человека и других людей, мы спрашиваем радикально. Для этого человек должен не признать "свои ошибки", а понять, что он испытывает зло. Испытывать зло ещё не значит его совершить. Сальери на протяжении всей своей "дружбы" с Моцартом испытывает зло, но так и не решается отдать себе в том отчёт, хотя казалось бы только вокруг этого и вертится, и лишь в определённый момент времени он совершает предательство, причём неминуемое предательство, так как в своём зле Сальери себе не признался. Сальери не сказал - "меня гложет зависть", Сальери не ушёл, не порвал отношения с Моцартом, чтобы спасти его и себя, Сальери не захотел открыть перед светом свою тёмную натуру - тёмную часть этой натуры. Поэтому его предательство было неминуемым. Так Иисус видел, что в голове Иуды звенят деньги, а не поют молитвы, и тогда, опираясь на своё видение, он сказал: "один из вас предаст меня", зная, что тем самым ускорит "неизбежное зло".

Но это зло неизбежно лишь до тех пор, пока в сердце и уме Иуды нет ему заслона. Вдумаемся в то, что Иуда мог и не придавать Иисуса.

В то, что "выдача" Христа была индивидуальным актом одного человека. Как и смерть Моцарта. До сих пор считается, что его отравление "другом" Сальери - легенда, однако Моцарт умер в страшных мучениях и неизвестно отчего, умер резко. А гений Пушкина без всяких особых фактов смог рассмотреть - отчего.

Индивидуальное злодейство, совершаемое теми, кто долгое время "испытывал зло". Правда не всегда зло медлит и порой, как только нас обидели мы сразу же "отвечаем". Но глубокое предательство обычно зреет долго, чтобы переродить всю структуру человека и направить его против самого себя - против блага, живущего в сердце каждого. Такое предательство можно остановить только одним способом - самостоятельным признанием того, что ты испытываешь зло. Но такого признания практически никто и никогда не совершает. Люди никогда не проникают в суть происходящего с ними настолько глубоко, чтобы им можно было воочию увидеть, что с ними "так" или "не так". Но если бы однажды кто-то, испытывающий зло по причине своей недостачи смог проникнуть в себя, чтобы лицезреть себя в чистом зеркале, он бы отшатнулся в невообразимом страхе и отвращении - то есть хватило бы ему мужества перенести это? - таков следующий вопрос. И может быть, именно поэтому мы и не смотрим в это зеркало, что интуитивно догадываемся - нам не по силам увидеть себя. Представьте себе, что должен был увидеть в себе Иуда, заглянувший в свои желания на фоне любви Христа?

Яд Сальери и поцелуй Иуды - это одно и тоже, как одно и тоже - смерть блаженного Моцарта от зависти и коварства, и страдания Христа от мелочности и продажности, как одно и тоже те последствия от предательства, которые сказались на самих предателях - одно и тоже повесившийся Иуда и Сальери, попавший в сумасшедший дом. Перед нами проблема Зла и Добра в её чистом метафизическом виде. Все остальные случаи добра и зла - производные.

Христос - это чистое духовное видение. Оно противостоит тотальному "духу обмена" - деньгам( и дальше отсюда по цепочке противостоит власти и фарисеям, как узурпаторам и извратителям духа слова, то есть всем законникам).

Моцарт - это блаженное состояние божественного хаоса, оно противостоит конечному смыслу гордыни и тщеславия, самознайства и самолюбства.

Ещё одним вполне реальным аналогом этих двух событий, является суд над Сократом, но в суде над Сократом не проявилось индивидуальное характерное лицо "зачинщика", и тем самым он уступает таким событиям как казнь Христа и смерть Моцарта. Сократа фактически осудил расплывчатый демос, и осталось сокрытым то, что за этим демосом были реальные лица, подавшие на Сократа в суд. Они, конечно, известны, но они не стали феноменами самого события, хотя Платон потом и прорабатывал этот тип предателя в диалоге "Евтифрон" Пытался проработать.

В любом случае мы видим, что злодей действительно не гений. Он либо высокий завистник, как Сальери, либо "самый обыкновенный человек". Разве не кишат наши базары какими-нибудь другими Иудами, и не только базары, но и финансовые биржи; разве мало было придворных талантливых музыкантов, похожих на Сальери? Почему же именно им выпала роль такого дьявольского зла? Да потому что рядом с ними были Моцарт и Христос, а рядом с другими ни Моцарта, ни Христа не было, не было Сократа. Зло всегда реактивно - оно образуется от величия и мощи добра - нельзя предать того, кто не знает что такое любовь - мощь зла это реверсивная мощь добра - что такое зло можно увидеть только в самом ярком свете истины.

Свидетельство о публикации №120121309365