Классик еврейского искусства художник Герш Ингер

Классик еврейского изобразительного искусства художник Герш Ингер.

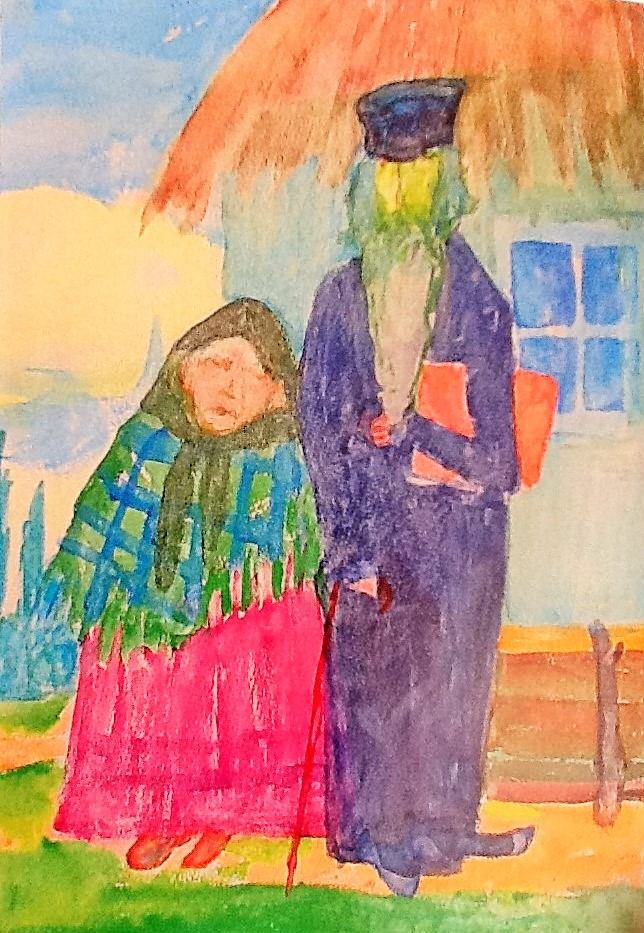

Проект Александра Фильцера «Хаим Евреинов. Современная еврейская поэзия и художники». Иллюстрация: Г. Ингер «Из моего детства. Мои бабушка и дедушка», 1979. Бумага, акварель, 50х37,5. Illustration © Nina Halperin, Jerusalem, 2008

Герш бен Бенцион Ингер, 1910, Охримово, Украина – 1995, Москва.

Художник-график. Родился в семье меламеда, учившего детей Торе, в местечке Охримово (более позднее название Сарны) и в Умани. Учился в Киеве в Еврейской художественно-промышленной школе с 1926 по 1929. Окончил отделение повышения квалификации института им. Сурикова в Москве в 1936. С конца 1920-х годов оформлял книги еврейских авторов. Участвовал в выставках с 1932.

Около семидесяти лет из своей долгой жизни художник посвятил искусству своего народа.

*

Однажды Ингер сказал: «Читай ТАНАХ – это великая книга».

Мне стало интересно. «Почему?» – спросил я.

«Читай ТАНАХ, – повторил художник. – В нем даже о царях пишут правду!»

*

Заглянуть в будущее мы не можем,

да и не наше это дело

пытаться угадывать да предсказывать,

что будет завтра.

Прошлое же, наоборот, обозримо,

и обернувшись

можно бесконечно блуждать

в его солнечных лугах,

тенистых перелесках

и величественных дубравах,

все время что-то вспоминая и забывая,

и забывая вспоминать о чем-то опять…

*

Когда в середине семидесятых я появился у Ингера, ему было около шестидесяти пяти лет*. Пятьдесят из них он отдал еврейскому искусству, но не имел еще ни одной персональной выставки*, и я оказался, кажется, первым частным покупателем его работ.

Младшие сыновья варяжских князей, правивших в Киеве в Х веке, к своему имени добавляли «ингер», то есть «младший». Каким образом такая фамилия могла попасть к еврейской семье, жившей в начале ХХ века в местечке Сарны, недалеко от Киева, никому сейчас неведомо, но в облике Герша Ингера явственно угадывались княжеские черты, также, впрочем, как и в некоторых его работах.

Перебравшись в 1929 году из Киева, где он получил художественное образование, в Москву, художник «напоролся», если можно так выразиться, на становление пресловутого «социалистического реализма». То, чему учил его в Киеве Эпштейн*, плохо согласовывалось с советской действительностью, да и тридцатые годы не очень-то подходили для свободного творчества.

Всю жизнь художник рисовал, всю жизнь бедствовал. Он вступил в Союз художников (1932) и оформил много книг. Он служил ретушером в газете или не служил вовсе, и тогда семья жила на зарплату жены. Во время войны почти все созданные им произведения пропали. А послевоенные годы, когда коммунистический террор в очередной раз обрушился на еврейскую интеллигенцию, Ингер прожил в большом страхе. Всевышний даровал ему долгую жизнь, и все время, пока он работал, он рос, как мастер.

Мальчишкой он мечтал о листе бумаги, о красках. А рисовать ему приходилось на стене или на бумажных воротничках отца огрызком карандаша или подобранным возле печки угольком. Помню его рассказ, как, пытаясь добыть красную краску, он истолок кусок кирпича. Но, увы, краски из кирпича не получилось.

Голодный, потерявший отца, прятавшийся от убивавших евреев украинцев, оглохший после тифа мальчик. На что он мог рассчитывать в жизни?

А сейчас*, когда многими он признан крупнейшим из живущих в России еврейских художников, и пожинать бы ему плоды. Да поздно. Победитель, как это часто бывает… Остаются работы. Приходят зрители. А времени уже нет и нет сил, которые бы могли его удержать.

Маленьким мальчиком на Крещатике Гершеле видел такую сценку. Шел по улице генерал с дамой, а навстречу им – солдат. Солдат вытянулся, вскинул руку и так стоял, отдавая честь, пока генерал проходил мимо. А генерал прошел и оглянулся, потом еще прошел и еще раз оглянулся, и так все шел, удаляясь и оглядываясь. А солдат, вытянувшись, все стоял. Маленький мальчик эту сценку увидел и запомнил, а, став уже пожилым человеком, нарисовал*.

Так вот и мы теперь отдаем честь Гершу Ингеру. Художник остается с нами «до тех пор, пока порвется серебряный шнур, и откатится золотая чаша, и разобьется кувшин у источника, и покатится колесо в яму. И прах возвратится в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который его дал»*, а работы художника останутся с нами навсегда.

Очень жаль, что евреи, в общем-то, считающиеся культурным народом, весьма невнимательно относятся к своему современному национальному искусству и к тем людям, которые его создают и формируют. Нельзя было этого простить в нелегкие «советские» годы. Грустно, что такая ситуация продолжает сохраняться и сегодня.

*

Из воспоминаний художника:

В нашем коммерческом переулке (в Умани) всегда было весело, оживленно, радостно! В большинстве своем жители нашего переулка состояли из бедняков, к ним можно причислить и нашу семью…

*

Мой дед был глубоко религиозным человеком. Его не стесняла нищета. Главное для него были Тора и Талмуд. Он жил в крестьянской хате в Охримово. Однажды мы ночевали у деда. Ночью я проснулся от шума капели. Шел дождь. Дед лежал на кровати, а с потолка капало в тарелки, разложенные на его одеяле…

*

Летнее утро. Стройные тополя. Голубое небо. Сижу на каменных ступенях богатого дома. Ступени ползут вверх, а не вниз, в подвал, как у нас… из далекого окна несутся удивительные аккорды, они долго висят в голубом небе и звучат, не переставая. Я…ищу глазами это окно, этот рай земной, откуда несутся чарующие звуки…

*

Когда наступала суббота – это было святое. Все было чисто и свежо, сверкали высокие подсвечники со свечами. Холодный зимний день. Снега нет. Резкий пронизывающий ветер, подхватывая тучи морозной пыли, в дикой пляске несётся по улицам. Серая пелена, холодная и страшно неприветливая, висит над землей. Тяжёлые массивы домов с бельмами-окнами отражают эту пелену.

*

Хожу по городу в поисках работы. Единственное место, где я понемногу зарабатывал и мог с грехом пополам прокормить свою семью - еврейское издательство «Дер Эмес» - закрыто. В других издательствах меня не признают. Грубые нападки и открытая неприязнь - в одних, вежливый отказ и пренебрежительный отказ - в других.

Вот по узким ступенькам взбираюсь на третий этаж старого, грязного корпуса на Пушечной улице. Попадаю в запутанный клубок коридоров и комнаток-клеток, где за письменными столами сидит разный канцелярский люд. В каморке, похожей на курятник, нахожу нужного мне человека. Плутоватые глаза, улыбочка.

- Здравствуйте!

- Что скажете?

- Я ищу работу.

- Кто вы такой?

- Художник.

- Фамилия?

- Ингер.

- Ничем не могу вам помочь.

28 декабря 1948

*

1932 – 1-я выставка молодых художников Москвы;

1978 – творческий вечер в Доме художника, Москва;

1980 – персональная выставка в Центральном доме работников искусств, Москва;

1992 – персональная выставка в Государственной Третьяковской галерее.

*

Примечания:

*Художник рассказывал, что он родился в 1908 или 1910 году в местечке Охримово Липовецкого уезда Киевской губернии. По переписи 1897 года из 3220 жителей местечка 1555 были евреями. В 1912 году его семья переехала в Умань.

*Его первая и единственная в Советском Союзе персональная выставка состоялась в 1980 году в Москве в Центральном Доме работников искусств и была приурочена к его семидесятилетию. (См. «Григорий Бенционович Ингер. Графика. Каталог выставки», «Сов. худ.», М., 80). Вторая уже после распада Союза в Государственной Третьяковской галерее в 92. Кроме нашего музея работы Ингера хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки, в Музее кино, в Городской художественной галерее Чебоксар, в Городском музее Белгорода, а также в Музее искусства и истории иудаизма в Париже. Об Ингере см.: Ю. Цишевский «Зримая музыка», журнал «Юность», М., №7, 84; А. Фильцер «Еврейское изобразительное искусство в Советском Союзе» в «Информационном бюллетене по проблемам репатриации и еврейской культуры», М., №4-5, 90; Ж. Гречуха «Продавец счастья», журнал «Студенческий меридиан», М., №2, 96; «Григорий Ингер», изд. «Теревинф», М., 2006.

*Марк Эпштейн – член художественной секции Культур-Лиги, график, скульптор, театральный художник. Возглавлял школу, в которой учился Ингер. «Не важно, что нарисовано, важно, чтобы было видно, что это нарисовал еврей!» – говорил он своим ученикам.

*Текст был написан за две недели до смерти художника и вскоре был опубликован. См.: А. Фильцер «И порвется серебряный шнур», журнал «Гешер – Мост», М., №3, 95.

*См.: «Григорий Ингер», каталог, издательство не указано, М., 94. Вступительная статья М. Чегодаевой. Работа Ингера «Генерал на Крещатике», 1980.

*Коэлет 12:6-7.

Из книги А. Фильцера "Еврейские художники в Советском Союзе 1939–1991", Иерусалим, 2008

Свидетельство о публикации №120103004151