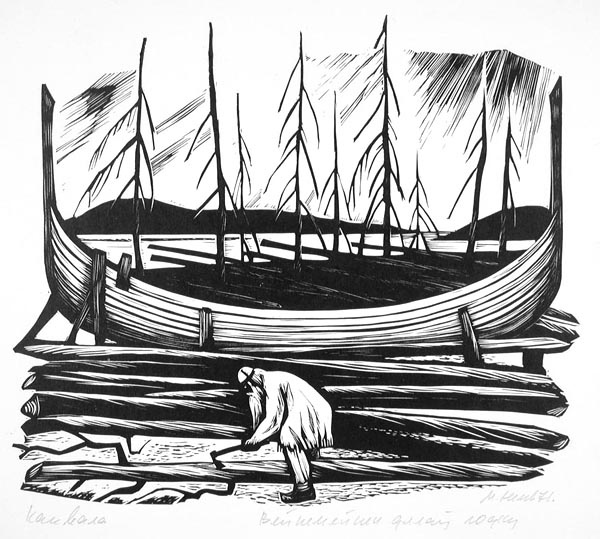

Вяйнемёйнен должен умереть

Не достал я их на свете…»

(Калевала, руна XVI)

Именно этой любовью,

Именно этой страною –

Как стамескою строю,

Выдалбливаю каноэ.

Языком этим белым,

Как зимнею лапой,

Заклинанье всколело

Над осиной горбатой.

Этот край, эта лодка,

Выводимая звуком –

Невидимая плётка –

В вымерзающий купол.

Разверзающей струи,

Оглашающей воду

Из осины и туи

Вырубаю колоду

Кипарисом и пихтой

Выстилается днище

Луч на лезвии вспыхнул

Моего топорища –

Неба свиток разомкнут

Ослепительно-синий –

Не садись в эту лодку! –

Говорит мне осина

Не вымётывай невод,

Не вышаривай бреднем,

Не проймёт пока темя

Три слова последних

Не прольёт пока в думы

Эта троица звуков,

Не раскроется Юмо,

Не уймёт тебя Укко!

Не наладится лодка,

Не раззявится невод,

Не надсадится плётка

О холодное небо!

Что бы ты ни прочёл

Заклинанием дивным –

Кипарисовый чёлн

Стал твоей домовиной

Застывай по краям,

Останавливай пенье –

Опускайся к камням,

Увлекайся в подземье

Обмеревшей водой

Без стремнин и коленец –

Побелевшей зимой

Обернись, рунопевец!

Отвечаю я ей:

Ты, иудина плаха,

Что просить у камней

Мертвецу среди праха?

Что искать среди льда

и застывшего пенья?

Чем же дышат тогда

Кораблей устремленья?

Под горячей женой

Этот челн оживает,

Не погибший – живой

Заклинанья слагает!

Под судьбой и страной,

Среди царства земного –

Обращуся волной,

Отыщу я три слова.

Говорила в ответ,

Трепетала листами:

Не отыщутся, нет

И твоими не станут!

Укрепленье судам,

Направленье следам,

Устремление водам –

Не приметой, а вне –

Не на этой земле –

За её небосводом.

Потому – обмереть,

Одному умереть,

Чтоб настроилось ухо.

Отворилися гробы,

Обратилося чтобы

Песнопение слухом.

Говорила дрожа,

Над могилой шурша,

Шелестела печально.

Из осины и туи,

Оживляющей струи,

Чёлн выстругивал Вяйно.

(20-23.10.2020)

* * *

Комментарии и обсуждения:

Вяйнемёйнен (Вяйно) – "вековечный прорицатель", заклинатель, рунопевец, первый человек, первый поэт и шаман, хитроумный богатырь, главный герой карело-финского эпического сказания, составленного из разрозненных народных эпических песен (рун) в XIX в. финским филологом Элиасом Лённротом.

Вяйно был рождён от девы воздуха, богини Ильматар 30-летним мужчиной и в сказаниях действует в облике белобородого, но могущественного словами старца.

В карело-финской мифологии и магической традиции все важные дела (создание мира, вещей, отношения между людьми, сражения) творятся пением заклинаний. Поэтому фигура поэта, знающего и поющего "вещей происхожденье" очень важна.

(Микро)поэма «Вяйнемёйнен должен умереть» - переосмысленные 16-я и 17-я руны (песни/главы) «Калевалы». Элиас Лённрот, в свою очередь, уже переосмыслил в своей "Калевале" народные руны о странствиях и изготовлении лодки Вяйнемёйненом.

(Микро)поэма не идёт строго по канве содержания этих рун, не пересказывает их: автор взял главное и развил, аналитически и метафорически добавил, создав фактически новое по содержанию произведение.

История Вяйно в (микро)поэме - это рассказ о том, как поэт не может завершить своё дело, поскольку имеющихся словаря и поэтики всегда недостаёт для этого. Поэма «Вяйнемёйнен должен умереть» – размышление об этих рунах, первом и современных поэтах. Под "вещим песнопевцем Вяйнемёйненом" имеется в виду поэты вообще.

В своём составе она использует старые поэтические жанры – заклинание, заговор, предсказание, ритуальный диалог и перебранку. Сама "Калевала" насыщена ими, то есть не состоит просто из отдельных эпических песен. И в этом смысле «Вяйнемёйнен должен умереть» – также преобразованный мимезис "Калевалы", хотя поэтические размеры выбраны другие, не калевальские.

Помимо Вяйно в (микро)поэме действуют или упоминаются некоторые другие персонажи мифологической вселенной финских народов – говорящие деревья и божественные персонификации говорящего неба – Укко и Юмо (Юмала).

Пояснения по фольклорно-мифологическому содержанию:

16-я и 17-я руны «Калевалы» повествуют о постройке лодки (с помощью слов) и поиске последних трёх недостающих слов. Именно эти три последних слова должны скрепить и запустить лодку, однако нужных слов не оказывается нигде в мире. Слова для лодки Вяйно ищет на земле и под землёй: сначала он их пытается найти у себя, потом – в окружающем мире (прежде всего в мире природы – ищет их в зобу летнего оленя, в лопатках лебедей, в горле у ласточек и пр. – то есть во всём, что издаёт живые звуки).

Затем он пытается найти их у мёртвых, проникая в Калму – на остров умерших Маналу. Жившие раньше и могучие духи Калмы могут знать много таких слов, которые уже утрачены. Однако у мёртвых Вяйно ничего не находит, и ему с трудом, используя шаманские умения, удаётся унести оттуда ноги.

Недостающие слова (вместо трёх оказывается множество) он находит, проходя, как Иона, поглощение (метафорическая трансформирующая смерть, в христианской средневековой мистике - "тёмная ночь души") архаичной первостихией.

В 17-ой руне в роли этого архаичного пра-человеческого коллективного бесссознательного выступает древний заснувший, почти умерший гигант, который оказывается более древним заклинателем и певцом первого знания, чем сам Вяйнемёйнен.

Меня спросили: «Почему Вяйно ищет именно три слова?»

– Как специалист по мифологии я думаю, что это такой вариант мотива о минимальной, но важной недостаче, из-за которой – онтологическая, экзистенциальная, вечная неполнота всякого дела человека. В том числе – несовершенство, незавершенность любой речи, в том числе, конечно, поэтической.

Мотив минимальной, но важной, магической недостачи в фольклоре может выражаться через мифологию чисел.

Здесь может часто фигурировать единица: для целостности, для завершения не хватает всего лишь одной маленькой частички, и всё дело, почти доведённое до конца, разваливается. Или под конец происходит один просчёт, один недочёт, одна ошибка. Человеку приходится вновь приступать к своему вечному труду с самого начала (варианты мотива о сизифовом труде).

Образ не единицы, а тройки усиливает семантику ситуации: не просто недостаёт малости, но эта малость сама по себе – очень важная целостность, а не просто какие попало слова. Такими вожделенными, но не обретаемыми тремя, почти магическими словами в разных ситуациях / традициях могут быть разные сочетания слов, например: "Я тебя люблю", "Пребудет сила (с)тобой", "(Во имя) Отец, Сын, Святой Дух" и пр.

То минимальное магическое, что в человеческом разумении предстаёт как тройка, в результате оказывается необозримым множеством, из которого Вяйно что-то себе и заимствует. После этого ему удаётся построить лодку – этот магический артефакт (символ устремлённости, движения смысла, понимания), который необходим Вяйно и его соратникам для дальнейших свершений.

Мне заметили: «Карелы же поздно приняли христианство, может быть ожидание трёх слов и есть предчувствие триединого бога».

– Числовая символика (эти единицы, тройки, дюжины, шестёрки, семирицы), символика лодки, сети и мн. др. – не только в христианстве, но существует параллельно во многих мифологиях. Христианство, естественно, для выражения своей вести использует старые, хорошо известные всем мифологические языки, но добавляет новые их толкования, понимания, переосмысляет, расставляет новые акценты и пр.

Если бы оно не пользовалось старыми мифологическими мотивами, прежними, широко известными образами, символами, его бы никто не воспринял.

Да и ситуация, когда бы кем-то был создан совершенно новый мифологический язык, трудно представима.

На этом факте широкого распространения в разных мифологиях примерно одних и тех же "кирпичиков" (образов, символов, мифологических и фольклорных мотивов, но в вариациях) основана целая наука – структурно-типологическое исследование фольклора и мифологий – то, чем занимаются последователи С.Ю.Неклюдова в РГГУ, например. Разными средствами, например, как у Ю.Е. Берёзкина, картографирование и выявление миграций людей и мотивов. Или – указатели мифологических, сказочных мотивов – международные (ATU, например) или по отдельным национальным мифо-ритуальным системам.

Свидетельство о публикации №120102703853