15. Тетради - отклики

Все сотворенное — точно так же.

Единственное благо не подвластное случаю — то, которое находится вне этого мира".

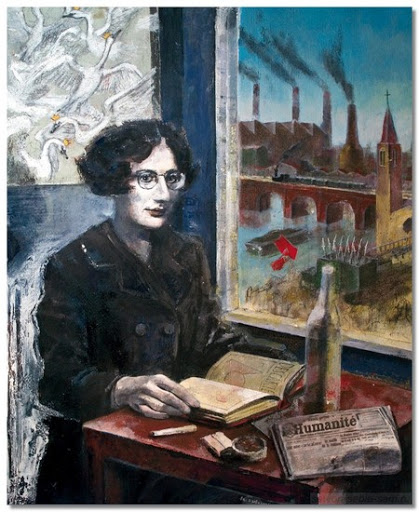

С. Вейль. Тетради.

Они существуют в этом мире и поэтому они заброшены - все люди - все без исключения - потеряны, не найдены, не нужны друг другу "просто так", а когда бывают нужны друг другу взаправду и "просто так", то это происходит точно "нежданно-негаданно" - по воле случая.

Наш мир действительно перевёрнут и обеззображен - в нём должны были бы царить братство и взаимовыручка, выступающие против случая (уж коль мы существуем, то случай мог бы нас сбивать с верного пути), но происходит скорее наоборот - случай оказывается не тем, что нас сбивает, а тем, что нас единственно спасает - вот так мы и живём от случая к случаю. А в перерывах мы не живём, потому что мы живём в полной темноте и слепоте.

Нельзя сказать, что только гении - несчастны; несчастны - все, просто гении об этом знают и переживают глубоко это несчастье - своё и других. А большая часть народа вовсе не знает об этом, не догадывается что она несчастна.

Давайте посмотрим на объективный мир, случайность здесь то, что нарушает закономерность, что мешает закону в его чистоте быть, осуществляться. Человек познаёт закон, но не только, в противном случае он был бы бессилен - поэтому он не только познаёт закон, но и помогает его осуществлению без помех, то есть человек не в одном лишь уме спасает закон, не в одной лишь абстрактной интеллектуальной сфере, он ещё формирует и верные практические условия его осуществления - те условия, в которых максимально чётко предусмотрены возможности работать без негативных случайностей. Но так хорошо у нас обстоит дело только с объективными законами. Стоит нам лишь перекинуть наш взгляд на любую "субъективную сферу" и мы тотчас же замечаем как тут - всё плохо.

Конечно, случайности, которые происходят со мной мешают моему размеренному распорядку, но так ли уж велика для меня стоимость и ценность размеренного распорядка, так ли уж нужна она мне для счастья и радости? Я наблюдаю и наблюдал не один раз, как случайности, выбивающие меня из колеи и даже порой по началу бесящие меня, в конце концов приводили к удаче или открывали новую веху в жизни. Таким образом, я (человек) научился разделять случайности, касающиеся именно меня или других людей на "счастливые случайности" и "не счастливые", но я часто ошибался. Видимо в субъективной сфере я не знаю законов и мои критерии смутны и не ясны даже мне самому, я познаю их на ощупь и уж тем более не могу их соотнести с условиями их осуществления - то есть не могу их соотнести со своим индивидуальным существованием.

Моё Благо висит на ниточке счастливой случайности, никто не заботится о нём и я о нём не забочусь, потому что не могу о нём позаботиться, не умею и не знаю как это можно сделать. Зачем обвинять других людей? Они столь же беспомощны, как и я сам.

Мы беспомощны, заброшены и не найдены в сфере своей жизни, в горизонте своей судьбы, в вопросах своего сбывания. И мы несчастны, мы даже не кричим, а кому повезёт и у кого достаёт сил, тот кричит - мы слышим крики в сумеречной темноте - это крики возмущения и крики о помощи. Человек пропадает. Пропадает почём зря. Его жизнь уходит, а он так и не пришёл в себя, не очухался.

Люди мрут как мухи, гении сгорают как мотыльки на огне. От последних остаётся хотя бы пламя. Но сколько совсем, совсем, СОВСЕМ не сосчитанных???

Будь на то моя воля, допустила бы по всему свету, по всему земному шару только памятники двух типов - гению и неизвестному солдату ( неизвестной матери, неизвестному сыну, неизвестной дочери...).

Потому что все эти Александры Матросовы, закрывающие своей грудью амбразуру, все эти святые, герои, все эти жертвующие в едином порыве собой - на самом деле - эти же самые "неизвестные" - если бы не война... если бы не пожар... если бы не катастрофа... если бы не голод.

"Это наше счастье, что скрытая нечистота, живущая в нас, частично выливается в недостатках, которые мы можем себе представить".

С. Вейль. Тетради.

Потому что тогда мы можем видеть, подозревать и догадываться о том, кто мы такие на самом деле и что за немощь нам присуща, мы можем на время забыть свой прекрасный образ нас самих, что мы рисуем в утешение и в ублажение нам самим - мы можем расстроиться всерьёз и задуматься хотя бы о чём-то, мы можем чуть-чуть задержаться в бесконечном процессе экстраполяции всех бед и зол на другого и ощутить первый вкус рефлексии, не головной только, но и чувственной - "а что, если это я?"

"Если мы обращаем свой ум к добру, мало-помалу вся наша душа непременно будет увлечена им, даже против воли".

С. Вейль. Тетради.

Следование всего меня вослед моей мысли...

Очень мощное воздействие, которое само меня ведёт, но...

Вовсе не происходит, если мысли случайные. Говорят: перемени мысли и станет хорошо. Оно может и станет хорошо, да только КАК переменить мысли? Простым и прямым волевым приказом - решением? У мыслей имеется собственная защита, кажется об этом не подозревают наши писатели-благожелатели, наши советчики по переменам мысли. Мысль - не платье, но даже и платье я не могу переменить на более красивое, если у меня попросту более красивого нет.

Мыслить красиво... Раздаётся щелчок и я мыслю красиво? Что за чушь, учиться надо и не вербальным эффектам, а скорее воображаемым эстетическим приёмам. А мыслить правильно? Может быть к мысли вообще не подходят титулы "правильный" - "неправильный"?

Мысль меня будет вести куда-то только в том случае, если она - моя.

Мной рождённая или в крайнем случае мной ассимилированная и преобразованная, вот тогда - да, поведёт, но и то не сразу. Так что любителей быстрой наживы тут будет ждать разочарование. Ну а если не моя, то всё куда она меня поведёт, так это в карикатуру - на самого себя - раз, и на бедную мысль, попавшую в этакую западню - два. С чужой мыслью, которой я поддался, я стану пародией на обоих - на самого себя и на неё.

"Мечтательность предлагает <нам> эрзац вечности".

С. Вейль. Тетради.

Современный человек становится иным типом человека. Все высшие и самые сложные функции его деятельности, лишённые центра, направления и смысла, которые придаёт ему единственно бытие (давно потерянное на нынешний момент), перемещаются в общую сферу коллективного воображаемого - вместилищем которых становятся интернет и телефония; между тем, как низшие, эмпирические и земные его деятельности рассекаются на частные сектора и фрагменты и таким образом утилизуются, прагматизируются и биологизируются одновременно. Таким образом человек рвётся на половины по границе "верх -низ" - и при том рвётся таким специфическим образом, что внизу он множится на множества и подмножества частичных реальных операций, а вверху собирается в аморфное, пустотное облако потерянного трансцендентного - бесконечное воображаемое, которое призвано спасать его всё больше и больше от утекающего "низа".

Говоря крайне простыми словами, мы всё больше и больше становимся воображаемо свободными, но реально потерянными.

Наш "низ", от которого оторвался "верх" медленно сползает к чистой биологии, социум напоминает зоопарк, в котором все упорядочены и ограждены друг от друга всего лишь своими социальными клетками - в этих ячейках мы всё больше мирно и прогнозируемо жужжим; но в целом даже здесь мы ползём не только к биологии, но и к подчинению этой обнажающейся биологии - технике. Поскольку мы должны стать "почти животными", чтобы техника нами овладела, ибо человеком техника овладеть не в состоянии.

Но самую интересную проблему в целом представляет компенсирующий нас "верх" - что он такое?

Быть может понять хоть в какой-то мере что он такое нам поможет исторический подход: никогда ещё в истории такие огромные массы людей не были подключены к своим высшим формам и видам деятельности напрямую, большей частью и практически всегда (за исключением редких исторических переломных моментов - войн, революций, катаклизмов) люди как таковые были жёстко привязаны к земле, труду и быту. Наука, философия, искусство, высшее политическое руководство и воображаемое вообще - осуществлялись фокусно-целенаправлено и были особенным достоянием привилегированных групп и лиц. Не простая словесная формула - "мы овладели новой технической, небывалой игрушкой - интернет", а скрывающееся за ней масштабное феноменальное событие - массы людей ощутили себя резко и вдруг ПРЕДВАРИТЕЛЬНО свободными - вот что мы должны вывести на первый план своего рассмотрения. Могли ли раб, крестьянин, ремесленник или рабочий - эти главные исторические персоны прошлых лет сказать себе хотя бы в какой-то момент своей жизни - мы свободны? Единственной сферой их воображаемой свободы была религия. Так не потому ли сегодня отпала надобность в ней, что мы достигли границ новой - технической религии?

Сегодня человек верит не в бога, а в технику и не оттого что он совершает осознанный, продуманный выбор ( всё, что с нами происходит можно было только предвидеть и то отчасти, но не спланировать) и не оттого что все пали жертвой виртуальности (это тоже далеко не так), и даже не оттого, что верить в созданное своими же руками как-то почётнее, чем в неизвестное полностью (почётнее быть творцом того, в кого ты веришь, чем быть самому тварью созданной кем-то с неизвестным умыслом), но оттого, что мы верим в технику также ЕСТЕСТВЕННО, как в солнечный свет. Мы верим в технику потому, что по-настоящему ни о чём и не спрашивали - вот почему это религия. Мы не спрашивали - именно это нам надо или нет? Мы не спрашивали - в этом счастье наше или нет, в этом конечный смысл нашего существования или же бесконечный - овладевать и овладевать природой? Это религия - потому что мы приняли технику - ни о чём не спрашивая.

Если мы живём так, что не имеем возможности даже спросить - то мы обречены. Сегодня принимающие технику и не принимающие технику - одинаково бессильны. Потому что ни те, ни другие не знают ЧТО происходит. Потому что и те, и другие опираются в своих утверждениях только на возникающие у них чувства, а чувства, которые приносит нам техника именно противоположны. Рядом с любыми религиями были атеисты, но кто из них - верующие или атеисты вернее исполняли тем самым своё историческое предназначение и достигали большей полноты существования - вопрос не односложный. Кричим ли мы "за" или кричим мы "против", разрываем ли мы при этом чужие барабанные перепонки или же всего лишь сопим потихоньку в тряпочку - вопрос не в этом - условия и границы воображаемой трансцендентальной человеческой свободы сегодня - технические. ТЕХНИЧЕСКИЕ - НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ.

Условия существования моей трансцендентальной свободы - техничны. А философия говорит мне, что условием моей трансцендентальной свободы может быть только другой человек. Я не могу не видеть чудовищной ошибки.

Поскольку моё воображаемое более не зависит от другого человека, а зависит от силы и мощи техники, то моё воображаемое есть воображаемое подорванное и пустотное изнутри. В нём я обретаю огромное могущество и "почти" полную свободу, такие могущество и свободу, в каких мне нелегко и не привычно рассмотреть это то и дело мелькающее передо мной "почти". Незначительная деталь выпала из всего механизма - подумаешь, какая-то там деталь, а потом оказалось как в фантастических рассказах, что это и была самая главная деталь.

Свидетельство о публикации №120100407123

Мной рождённая или в крайнем случае мной ассимилированная и преобразованная,

вот тогда...."

-

как вовремя эти Тетради ...

если бы вы знали Марина!

).

Еже Кшись 05.10.2020 11:16 • Заявить о нарушении