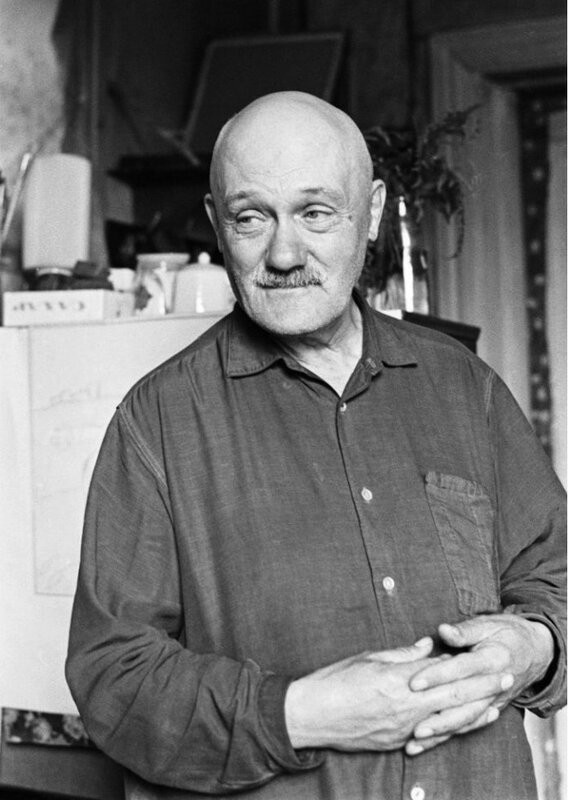

Имя на поэтической поверке. Евгений Кропивницкий

Раннее поэтическое творчество отмечено влиянием символизма, но к середине 1930-х годов, Евгений Кропивницкий выработал собственную оригинальную поэтику, сочетавшую классическое стихосложение с гротеском и примитивом.

Называя себя поэтом окраины, отразил в стихах жизнь городских низов, повседневный быт и сознание обитателей пригородных барачных посёлков.

Его своеобразный поэтический почерк, наглядно виден в стихотворении:

«Селёдка»

Засолили жирную селёдку –

Это разумеет всяк, кто пьян.

Хорошо, что выдумали водку…

Господи, нелеп сей балаган!

Если бред всё, если жизнь вся тайна,

Если смерть подстерегает нас;

Если мы до глупости случайны –

Кроме водки, что ещё у нас?

А любовь! О, как она всевластна! –

Этот трепет похоти слепой,

Эта жуть, что так волшебно – ясно

Для рабов мятущихся толпой.

А поэту! – Некуда деваться:

Он орган всей плоти мировой.

Так ему ль в пивной не напиваться,

И ужель он пьяницам не свой?

В те поры, когда изнемогаешь

От любви – постылой маяты –

Господи, ты пьянку оправдаешь,

Господи, и страсть оценишь ты.

Колбаса да жирная селёдка

Государству каждому барыш.

Вот лафа, что выдумали водку!

Пьяницы, кажите трезвым шиш!

1950 год.

Надо сказать, что у Евгения Леонидовича Кропивницкого, талантливо складывались стихотворения, с использованием своего гротескового примитивизма:

«Приезд стервы»

Приехавши, старая стерва,

Жильцов взбудоражила нервы:

Тому на того насказала,

Тому на того указала,

Того на того, натравила,

Того за того обвинила.

Жильцы от сего – возбудились.

Жильцы по сему – матерились.

Жильцов расходилися нервы

От этой убийственной стервы.

1950 год.

Евгений Кропивницкий родился 23 июля 1893 года в Москве. Отец был служащим на железной дороге, мать пианисткой и детским поэтом.

Евгений с детства писал, стихи и сочинял музыку и, конечно, рисовал. К культурной традиции Евгений Кропивницкий имеет прямое отношение.

Его отец, Леонид Кропивницкий происходил из украинской земской интеллигенции. Детство отца прошло в Бессарабии, в юности он работал учителем в земской школе на Украине.

Его близкий родственник, украинский драматург и артист Марк Лукич Кропивницкий, считается основоположником национального украинского театра, он же позировал Илье Репину для картины: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Сам же Леонид Кропивницкий занимался литературой, переписывался с видными литераторами своего времени.

С рождением сына Евгения семья перебирается в Москву, отец поступает на службу на Курскую железную дорогу, и летом семья живёт на даче, в Царицино, вплоть до 1919 года.

В Царицино в то время располагались дачи литераторов, в том числе и Антона Чехова, там бывал Константин Бальмонт, с которым Леонид Кропивницкий переписывался.

Евгений Кропивницкий в 1911 году окончил Императорское Строгановское художественное училище, со званием «учёный-рисовальщик». Его учителями были известные художники Валентин Серов и Константин Коровин.

В 1912-1920 годах жил в Москве, работал преподавателем рисования в школах, в театрах оформителем и гримёром, учился в народном университете факультете Шанявского на факультете истории.

В 1910-х годах занимался композиторским творчеством, написанные им оперные сцены «Кирибеевич» были положительно оценены Александром Глазуновым. Позже, из-за бытовых условий, не позволявших держать дома фортепиано, в бараках было тесно, занятия музыкой прекратил.

На войну Евгений Кропивницкий не попал по состоянию здоровья.

В связи с Гражданской войной, работы не стало, и жизнь была настолько трудной, что однажды художник упал в голодный обморок прямо на улице и попал под машину.

После этого на всю жизнь осталась небольшая хромота. В 1920-1923 годах жил и работал в городах Севера, Урала и Сибири (Вологда, Тюмень), где руководил художественными мастерскими.

Его увлекала тема древнерусской мифологии – изображения «леших», «домовых», «водяных», фантастические сюжеты.

В 1923-1934 года, после возвращение в Москву, вместе с женой Ольгой Потаповой, с которой познакомился в Вологде, жил на станции Лианозово,в бараке, под Москвой. С 1934 года в бараке на станции Долгопрудная, а последние 4-ре года жизни в Москве.

Работал руководителем изостудии в Лесной школе им. В.В.Воровского, преподавал в домах пионеров.

Преподавание оставляло много времени для творческой работы, и он с увлечением писал картины в духе экспрессивного кубизма, а в 1930-е годы перешёл к пейзажной живописи.

Писал в разных манерах красочных и звучащих, ярких, прозрачных, спокойных, трепетных и живых. Писал темперой, гуашью, акварельной пастелью, чёрной тушью, фломастером, сангиной, в технике коллажа, гравюры, монотипии.

Использовал кисти, мастихин, палочки, перья. Направления и темы – от полулубочной древнерусской мифологии, до новой эстетики некрасивости и достоверности.

В 1939 году Евгений Кропивницкий вступил в Московский Союз Художников (МОСХ), но при жизни не сделал, ни одной персональной выставки.

В 1962-ом году, МОСХ предложил устроить Евгению Леонидовичу творческий вечер с выставкой работ. Как члену официального Союза художников, ему полагалась персональная выставка, её и подготовили в 1962 году.

Была проведена подготовка, оформлен и напечатан каталог его произведений и пригласительных билетов.

К несчастью, Никиту Хрущёва повели в те дни на выставку МОСХа в Манеж, посвящённую 30-ти летию образования Союза художников, и там глава супердержавы впервые увидел живопись и скульптуры, не похожи на лучезарный социализм.

Руководитель СССР, будучи не подготовленным к восприятию абстрактного искусства, подверг резкой критике их творчество, использовав нецензурные выражения.

Никита Хрущёв, с негодованием обрушился на Э. Белютина, на Эрнста Неизвестного, Р.Фалька и других художников и скульпторов, устроил большой скандал.

Этот эпизод является одним из самых ярких в биографии Хрущёва, наряду со стучанием ботинком по столу во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 12 октября 1960 года и другими неординарными проявлениями этой самобытной личности.

Не обошлось и без народных легенд и анекдотов.

Так, в соответствии с одной из легенд, разгром выставки в Манеже начался после того, как проходивший по выставке Хрущёв на мраморной колонне увидел своё отражение.

Но подумал, что это очередное творение художников-формалистов. Он зло выкрикнул:

«А это что за жопа с ручками?!»

Приглядевшись, понял, что это – его лицо, и сразу же ушёл. В соответствии с легендой, именно этот инцидент и повлёк столь жёсткую критику Генсека Никиты Сергеевича Хрущёва.

Генсек Хрущёв, кричал, употребляя такие слова, как «дерьмо», «говно», «мазня». «Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует!..

Что это такое? Вы что – мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть?»

После знаменитых высказываний генсека, выставка Евгения Кропивницкого не только не состоялась, но его самого исключили из Союза художников «за формализм», хотя его произведений на выставке в Манеже не было.

Миролюбивость Евгения Леонидовича, сам он её называл «снисходительностью», не спасла его от нападений власти.

Евгения Кропивницкого исключили из Союза художников, за формализм, в 1963 году, приписав ещё создание «Лионозовской группы».

Со второй половины 1950-х годов, на самом деле, Евгений Кропивницкий был вдохновителем и идеологом этого творческого содружества.

Вокруг Евгения Кропивницкого сложилась группа поэтов и художников, одни из которых были его прямыми учениками – поэты Игорь Холин и Генрих Сапгир, художник Оскар Рабин – зять, муж его дочери Валентины,дети – Лев и Валентина, и другие испытали влияние его творческих и жизненных принципов.

В конце 1960-х годов с Евгением Кропивницким подружился и писатель Эдуард Лимонов.

Популярность группы привлекла КГБ, установившего наблюдение за Евгением Кропивницким и инициировавшего его исключение из МОСХ в 1963 году.

Именно сотрудники КГБ впервые назвали группу «Лионозовской.

В подмосковном тогда Лионозове, у жившего там зятя ученика Евгения Кропивницкого, Оскара Рабина, по выходным проходили публичные показы картин и чтение стихов, в однокомнатной квартире барака, из 18 кв /м.

Евгений Леонидович водил друзей по окраине посёлка с этюдником и книгой какого-нибудь поэта, и это было настоящей идиллией среди общей серости.

Сюда приезжали Немухин, Свешников, Плавинский, Эренбург, Рихтер,Василий Аксёнов, Борис Слуцкий, Эдуард Лимонов, Евгений Рейн и другие художники, поэты, писатели и музыканты.

Евгений Кропивницкий и «лионозовцы» сделали большой вклад в развитие живописи, минималистской поэзии, всего дальнейшего существования изобразительного искусства и литературы в России.

Название «Лионозовской группы» устоялось, и было позже признано самими участниками группы.

В официальной печати стихи Евгения Кропивницкого не публиковались, за исключением нескольких детских стихотворений, но с 1950-х годов стали распространяться в «самиздате».

Позже стихи печатались за рубежом, первая книга «Печально улыбнуться…» вышла в 1977 году, в Париже, за два года, до ухода автора из жизни.

Евгений Кропивницкий был представителем искусства спокойного сопротивления, молчаливого неприятия, благородной не принадлежности официальной культуре.

Как выжить, не принимая советской власти и не вступая с ней в заведомо гибельный конфликт?

Очень просто: описывать советский быт, как он есть. Евгений Кропивницкий стал певцом «оголённой» действительности. Люди жили в бараках, дрались, пьянствовали и гибли.

В его стихах мир безучастен к жизни человека, каждое явление словно происходит в безвоздушном пространстве.

Как человек, живущий в советской эпохе, он часто описывал быт, и жизнь советских людей с определённой долей самоиронии. Жил в бараке, в посёлке, о жизни в нём и писал:

***

Бесшабашно праздные

Бродят парни разные,

Речи их несвязные,

Шутки несуразные,

Действия опасные.

Ходят спотыкаются,

Пьянству обучаются,

Выпив – улыбаются

Или задираются.

Матерно ругаются,

Яростно сражаются,

Морды разбиваются,

После – слёзно каются,

В результате маются,

В общем наслаждаются.

1952 год.

Семейная жизнь Евгения Кропивницкого. Жена – Ольга Ананьевна Потапова, художник, сын Лев, художник, поэт, искусствовед, дочь – Валентина, художник, жена художника Оскара Рабина. Внук – художник Александр Рабин.

Как видим, Евгений Леонидович был основателем династии художников, включавшей кроме него и его жены Ольги Потаповой, сына Льва, дочь Валентину и её мужа Оскара Рабина.

В 1934 году семья Кропивницких, из 4-х человек, переезжает на станцию Долгопрудную, со станции Лианозово, где жили тоже в бараке, и селится в комнате в 9кв/м, в бараке без кухни и удобств.

В 1975 году, жены Ольги Потаповой не стало, а в 1973-ем, барак, в котором жил Евгений Кропивницкий рушат, и он вынужден писать заявление властям, которое читается как крик души – пожилого, достойного человека общества:

Заявление.

Долгопрудный исполком

начальнику жилищного отдела

от гр. Кропивницкого Евгения Леонидовича 1893 г.р.

прож. ст. Долгопрудная, б. Райцентр корпус 4, кВ. 17.

В связи со сносом дома №4 по б. Райцентру и переселением проживающих в нём в дома г. Долгопрудного, прошу вас о следующем:

В настоящее время я проживаю в изолированной комнате без удобств, но не соприкасаясь с соседями по квартире.

Так как я, проработав, более сорока лет педагогом, сейчас имею испорченные нервы, не могу переносить шум, принудительное общение с соседями и не в состоянии жить в общей квартире, - прошу при переселении дать мне отдельную однокомнатную квартиру.

Для меня невозможно и тяжело постоянно испытывать большое психологическое напряжение, связанное с проживанием в общей квартире, которое может привести к моей гибели.

Прошу мне не отказать.

21 апреля 1975 года.

Скончался одарённый советский поэт, художник, композитор и педагог, Евгений Леонидович Кропивницкий 19 января 1979 года, прожив 85-ть лет.

Наград и премий не имел.

Сегодня Евгений Кропивницкий почти забыт. Старое поколение, может быть, его помнит, новое не знает. Его творчество не изучают в школах или лишь вскользь могут упомянуть в литературном институте. Евгений Кропивницкий был учителем по призванию и художником, поэтом по рождению.

Искусство для Евгения Кропивницкого было – не инструментом переустройства мира, а принципом самосовершенствования, «святым занятием», как замечает он в своей автобиографии.

По отношению же к будущему у Евгения Кропивницкого сформировалась устойчивая ирония. В 1918 году он прощается с миром своей юности, веком Серебряного века поэзии:

«Печально улыбнуться:

Прощайте господа!

Заснуть и не проснуться

Уж больше никогда.

И кануть в вечность мира,

И больше уж не быть.

А звёздная квартира

Была и будет жить.

Из поэтического наследия Евгения Кропивницкого.

«Дура на качелях»

На качелях качается дура:

То глядит изподлобия хмуро,

То беспечно и вольно хохочет,

Будто на небо выпрыгнуть хочет.

А верёвка вздымается мерно,

Но трещит. – Получается скверно.

Увидавши весёлую дуру

Закудахтали радостно куры:

Задом дрыгнула в небо кобыла

И пустилась бежать, что есть силы.

Шедший мимо мужик рассмеялся,

Что подол, развиваясь, задрался.

А на дуре надетый платочек

Весь алеет от розовых точек.

А у дуры такая улыбка

Словно всё и случайно, и зыбко…

Так качается глупая дура

И смеётся, и хмурится хмуро.

И хохочет, хохочет, хохочет

Будто на небо выпрыгнуть хочет.

1950 год.

«Фабрика»

Вот фабрика. На ней

Выделывают мыло.

А в сини прошлых дней

Н а этом месте было

Болото. Лягушня

Весной здесь страстно пела,

Звучащая мушня

Металась оголтело;

По дебрям пёр медведь

Мохнатый… Это было –

Всё это было ведь

До этого, до мыла.

1945 год.

«Незабудки»

Незабудки на болоте

Расцвели по новой моде:

Оголились до пупа.

А одна, не будь глупа.

Хоть была и некрасива,

Задрала подол спесиво.

Ею был побит рекорд –

И на ней женился чёрт.

«Дом»

Дом. Он серого цвета

Этажей – ровно два.

Если тёплое лето –

Окрест дома трава.

Но зимою холодной

В нём и сырость и хлад.

Для зимы он негодный

Ибо крив и покат.

В нём живут и зимою –

Голытьба в нём одна.

В щели веет пургою,

В дырки зимка видна.

И зима лишь начнётся –

Начинается мор:

Тот да тот вдруг загнётся,

Хотя жил до сих пор.

Плохо нищему люду:

Холода люду зло:

Ёрзай, зябни, покуда

Не настанет тепло.

А тепло, как настанет,

То другой разговор:

Сразу весело станет

И окончится мор.

1952 год.

«Молодость»

Опять на огороде

Мы встретились с тобой.

Выходит, это вроде

Назначено судьбой.

Ты в кофточке лиловой,

Коса твоя туга.

А я такой здоровый.

Крепка как сталь рука.

Да и сама природа

За нас: цветы, трава.

И в блеске небосвода

Звенят любви слова.

1945 год.

«Средство от туберкулёза»

Лают псы и заливаются

В подворотнях по дворам.

И соседи тоже лаются.

Хари выставив из рам.

Над бараками, над длинными

Нежно светится луна.

Переулками пустынными

Баба крадется одна.

Смрадом тянет от помойницы.

Что чернеет под луной,

А в барачной тесной горнице

Кровью кашляет больной.

Входит баба: - Вот, поджарила

Скушай миленький, мясца.

Уж, я жарила и парила

Для здоровья молодца!

- Мать, собаку есть не нравится,

Но беда – туберкулёз.

Неужели не поправиться –

И подохну я, как пёс?

Съел собаку и поправился –

И прошёл туберкулёз,

Вкус собаки мне понравился,

Гав-гав-гав, я стал как пёс!

Но соседи не пугаются:

- Лаять можем мы не так!

Гав-гав-гав, так разве лаются?

Мать твою! – вот это так!

1947 год.

***

Всё бренно, всё не вечно

И дан всему предел.

Но мы живём беспечно

Среди обычных дел.

Мы ссоримся и спорим.

Мужей меняем, жён:

Выдумываем, строим

И лезем на рожон.

Мы страстно ценим вещи:

Комод, бюро, матрац.

Пластинку, чашку, клещи..

Вдруг смерть по шее – бац!

***

Прячьтесь в тёплые берлоги.

Кто куда, кто куда!

Ветры вьюжны, люди строги,

Ой, беда, ой, беда!

Всюду ветры, всюду злоба,

Не до сна, не до сна!

Всюду призрак смерти, гроба –

И война, и война!

Всё же прячьтесь от напасти

Кто куда, кто куда!

Лишь в берлоге тихой счастье…

Ой, беда, ой, беда! –

Доберутся и в берлогу.

Где ж уют, где ж уют?! –

Треснут в шею, сломят ногу

И убьют, и убьют!

1944 год.

«Секстины»

Молча, чтоб не нажить беды,

Таись и бережно скрывайся:

Не рыпайся туды - сюды,

Не ерепенься и не лайся,

Верши по малости труды

И помаленьку майся, майся.

Уж раз родился – стало- майся;

Какой ещё искать беды? –

Известно, жизнь: труды, труды,

Трудись и бережно скрывайся.

Не поддавайся, но не лайся,

Гляди туды, смотри сюды.

Хотя глядишь туды – сюды,

Да проку что? – сказали: майся,

Всё ерунда, - так вот, не лайся,

Прожить бы только без беды,

А чуть беда – скорей скрывайся.

Но памятуй: нужны труды.

Труды они и есть труды:

Пошёл туды, пришёл сюды.

Вот, от работы не скрывайся.

Кормиться хочешь – стало, майся,

Поменьше было бы беды,

Потише было бы - не лайся.

Есть – лают зло, а ты не лайся

И знай себе свои труды:

Труды – туды, труды сюды:

Прожить возможно ль без беды?

А посему трудись и майся…

И помаленечку скрывайся.

Всё сгинет – ну и ты скрывайся

И на судьбу свою не лайся:

Ты маялся? Так вот, не майся,

Заканчивай свои труды,

В могилу меть – туды, туды,

Туда, где больше нет беды.

1948 год.

«Чьей породы?»

Человек произошёл от обезьяны.

Старинное изречение.

Я человек, я правнук человека…

Генрих Сапгир.

Люди, сколько вы прожили

Тысяч лет?

Лет миллион назад вы были

Или нет?

Кто вас знает – может были,

Может нет…

Существуют разны были

Разных лет. –

Говорят, вы древле были.

В дрёме лет,

Волосаты, жутко выли…

Или нет?

Говорят, что вы когда-то

На обед

Приготавливали брата…

Или нет?

Был ли хвост у вас в те годы,

Где ответ?

Обезьяней вы породы?

Или нет?

1950 год.

«Ода Пушкину»

Поэт всеобъемлющий – и нет,

Нет поэта равного.

Слава, слава славному –

Из поэтов главному!

Слава многоликому

Пушкину великому!

Свидетельство о публикации №120090602858

Было очень интересно! Ничего немзнали о Евгении Кропивницком.

Я подумала, не в его ли честь город Кировоград переименовали в Кропивницкий.

Оказалось, что это в честь его родственника Леонида Кропивницкого.

А Евгений прожил долгую и трудную жизнь, был художником и поэтом!

Будем знать и помнить!

С теплом души, Рита

Рита Аксельруд 12.09.2020 11:13 • Заявить о нарушении

Иосэф Меерович 03.10.2020 12:18 Заявить о нарушении