Неразумные основания разумного

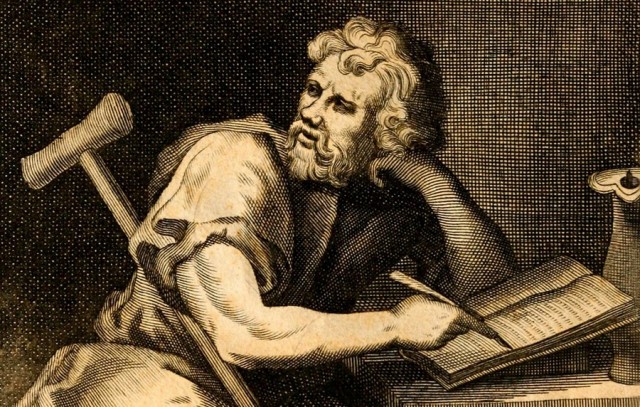

Эпиктет.

Добавлю: и на него можно выйти, чтобы заново поставить вопрос и действительно его решить.

Найти свою собственную ошибку сложнее всего, но и чужую ошибку найти не просто, проще всего решать с "чистого листа", и труднее возвращаться к истоку уже пройденного, но пройденного неправильно пути. Это банальные истины, но и будучи банальными они продолжают работать, и часто, как раз вследствие своей банальности, и якобы предельной ясности, никак никому и ничем не помогают. Между тем, философ - лишь тот, кто способен по неправильному пути заново восходить к истокам, как своим, так и чужим, и как минимум, знать, ещё точнее созерцать и прямо видеть это "скрытое противоречие", кто же к тому вдобавок ещё и способен помочь его разрешить - мудрец.

Но и вопрос, проблема содержат противоречие, чем же они отличаются от ошибки? Тем, что в ошибке противоречие пребывает в виде "никакого противоречия нет", поэтому на ошибку требуется дополнительное усилие и добавочный ход, ведущий к обнаружению скрытого противоречия. Этот добавочный ход философ может проходить наедине с самим собой, освобождая себя от ошибки другого, очищая себя от собственной ошибки; но может и вести по этому добавочному ходу того, кто ошибку совершил - эти затраты на двоих ещё раз в квадрате приумножают энергию, необходимую для окончательного обретения истины, как истины, открываемой совместно.

Из всего этого можно сделать один очень важный вывод: философ - очень энергичный человек, он - комок и титан энергии, а не бледный и немощный старец, в космическом значении он - звезда, обогревающая своим светом холодные планеты.

Когда я иду, не вперёд, а назад, потому что прямого пути нет, когда я иду вместе с тем, кто отказывается идти, кто противоборствует моему возвращению, будь то даже я сам, и кто не осознаёт ни своего отказа, ни своего противоборства, тогда я остаюсь в ситуации, где моя энергетическая система может опираться лишь на саму себя и должна вытянуть и протянуться к победе до самого конца лишь на своих автономных силах, в противном случае всё в целом будет попусту и много энергии уйдёт на малые завоевания, и это всегда риск, и это всегда предел возможностей, и поэтому это всегда образ точки, собранной, сжатой точки, расширяющей себя - звезда, попросту говоря.

"Следовательно, искусен в рассуждении, а он же и в побуждении, и опровержении, тот, кто сумеет показать каждому то противоречие, вследствие которого он ошибается." (Эпиктет).

Но и это было бы невозможным, будь философ какой угодно супер-звездой, если бы то, к чему он обращался не было бы душой, во всеобщем смысле, склонной к разуму. Неумолимая всеобщая природа души - последняя и первая ставка любого философа. Отсюда вывод: злая воля ошибающегося субъекта способна, рассмотрев и узнав ошибку, воспретить себе и другим признавать её. И эта злая воля может противиться свободному разрешению противоречия достаточно долго, настолько долго, что могут пострадать люди и произойти неисчислимые беды, прежде чем его собственная душа, скованная волей, вырвется из плена.

Всё, к чему может обратиться философ - это к разумной части души, между тем, как дурной воле, принципиально свободной и исходящей из индивидуального источника можно противопоставить лишь силу - другую волю - добрую.

" Он (Сократ) ведь знал, чем движима обладающая разумом душа: она склониться, как чаша весов, хочешь ты этого или нет. Покажи разумной верховной части души противоречие, и она отступит от него. А если ты не покажешь, то вини, скорее самого себя, чем не убеждающегося" (Эпиктет). С этими словами Эпиктета можно было бы согласиться беззаговорочно лишь в том случае, когда душа рассматривалась бы чистой в отношении познания и свободной от всех прочих конкретных условий, определяющих её волю. Ибо, если кто-то понял, что ошибся, но не хочет перед всем народом или в своих собственных глазах выглядеть дураком, как ему представляется, то он и разглядев разумом ошибку, не признает её упорством своей воли. Поэтому Эпиктет, вслед за Сократом разрабатывает и проводит до самого конца лишь один, самый чистый вариант "философского спасения", но на деле, читай по-иному в реальной жизни, почти к каждому из таких вариантов приходится добавлять к разуму и душе то, что именуется волей, противостоящей воле, и требует помимо всех прочих энергий от философа ещё и мужества. Следовательно, философ тут вообще перестаёт быть только философом и становится человеком - слабым, не способным подключить к делу свою волю или же сильным, способным и тут одержать победу - героем.

Таким образом, я хочу сказать, что за энергетикой философа дальше идёт энергетика героя.

Но не того героя, которого знаем по современным романам и фильмам мы, то есть героя, у которого кроме воли практически ничего и нет, и который отнюдь не от философии движется к своим рэмбическим победам, а скажем так, несмотря на призрачность, маловероятность подобного названия - сражающегося философа. Если такой вообще возможен: можем ли мы поставить вопрос - возможен ли такой философ-герой?

Обнаружить дурную волю в вопросе об ошибке не так уж и сложно, для этого нужно просто перестать быть философом - ведь тот, кто настаивает на своей дурной воле, не считается с философией, поэтому и мы в состоянии ответить ему чем-либо конкретным лишь в том случае, если сами покинем стандартные пределы философии.

Помимо проницательного взгляда "опытного человека", что обнаруживает дурную волю ещё прежде чем вообще начинается разговор, существует и самый показательный и наглядный способ её обнаружения. Возведите ошибку до разумной части души, о чём мы писали и прежде, и убедитесь, что в конечном итоге дело решается не разумом, поскольку оно решается разумом лишь при наличии доброй воли, убедитесь, что в полностью расчищенном разумом месте, продолжает царить "муть" и "заставление" или "искривление" и что тот, с кем вы совершаете путь, попросту НЕ ХОЧЕТ истины, а ищет и хочет чего-то иного - и вот, можете считать, что дурная воля обнаружена. При этом, чтобы найти основание присущее уже ей - дурной воле, вам придётся покинуть содержательное развитие заданного противоречия и вступить на путь поиска противоречия самого субъекта, что неизмеримо сложнее предыдущего. В любом случае, обнаружили ли вы "откуда ноги растут" у этого чванливого упрямства или же так и не поймёте вовсе в чём тут дело и в чём подвох - продолжать "разумно убеждать разум" не стоит. Это не достигнет никакого результата, а может быть даже и усугубит чьё-то упрямство.

Среди исторических примеров первых шагов философии уже обнаруживается эта дурная воля - её ярко представляют и воплощают софисты. Софисты - это люди, которым невозможно ничего доказать и именно потому, что они могут доказать всем остальным что угодно. Для софиста главнее его положение "доказывающего", чем обнаруженная истина. Не к истине стремится софист, а к оплате и "весу" - к собственной значимости.

Как же можно при ставке на собственную значимость, признавать какие-то свои ошибки? Но это и есть дурная воля, нисколько не зависящая от существа дела и разумных доводов души.

Сократ выглядел как герой при общении с софистами, ещё до всякого начала разговора с ними, он знал, что для софиста ему потребуются "дополнительные методы" и ирония являлась одним из таких дополнительных методов. Смех и контр-ловкачество были орудиями Сократа, в общении с софистами он позволял себе "выкручивать руки понятиям", потому что знал - иначе софиста нельзя было достать. Но перестать быть философом и стать человеком - для Сократа не составляло проблемы, Сократ мог совершать подобные переходы по десятку раз за диалог.

Однако некоторые беззащитные слушатели софистов реагировали не так - вспылить, разгневаться, вступить в ссору, ощущая обиду за истину и разум - вот их удел, и такие реакции мы наблюдаем во многих диалогах.

Дурная воля насильственно выбрасывает беседующих из поступательного становления диалога, а Платон, который это художественно, но досконально воспроизводит, подтверждает тем самым, что и он не "теоретический сухарь", интересующийся одной голой истиной, но человек и творец, и человек и творец более даже, чем философ. И в этом заключается тайна неувядающей жизни платоновских диалогов - это не философичные диалоги, а реальные беседы живых людей, приобщённых к философии - пусть даже и на один день, один час. Так что все платоновские диалоги это никакая не чистая логика, но нечто такое, что полно, прямо-таки напичкано дурной волей - злом, субъективным злом - тех, кто "мыслит" за деньги или поневоле.

Свидетельство о публикации №120050208231