Читать или не читать?

У всех народов слово и письменность представляют собою нечто священное и магическое; наименование, равно как и написание, первоначально было магическим действием, магическим овладением природой посредством духа, и повсеместно дар письма почитался божественным откровением. У большинства народов письмо и чтение считались священным, тайным искусством, составляющим привилегию жречества; было великим и необыкновенным событием, если какой-либо молодой человек решался изучить это сообщающее особую силу искусство. Такое давалось нелегко, такое давалось немногим, а искуплением тут могли служить лишь посвящение и жертва. С точки зрения нашей демократической цивилизации духовная жизнь была тогда чем-то более редкостным, но и более благородным и священным, нежели сегодня, она находилась под защитой божества и предназначалась не каждому, к ней вели трудные пути; она не давалась зря. Мы способны лишь отдалённо представить себе, что значит в культурах, устроенных строго иерархически, среди полностью неграмотного народа владение тайной письма! Это — величие и власть, это — чёрная и белая магия, талисман и волшебный жезл.

Теперь дело обстоит, видимо, совсем иначе. Похоже, сегодня мир письма и духовных ценностей открыт каждому, в него даже принуждают войти, если кто-нибудь захочет уклониться от этого. Похоже, сегодня умение читать и писать значит не более, чем умение дышать, ну, самое большее, чем умение ездить верхом. Сегодня, похоже, письменность и книга лишены какого-то особенного достоинства, какого-то налёта колдовства, магии. Лишь кое-где существуют ещё предписания, чтобы во время принесения присяги клянущийся возлагал руку на Библию; но такой жест — лишь холодное, безжизненное воспоминание о некогда кипевшей силе, и для современного среднего человека он не несёт в себе, как и сама формула присяги, каких-либо магических ограничений. Книги перестали быть чем-то таинственным, они, как представляется, сделались доступны каждому. С точки зрения людей, настроенных демократически и либерально, это шаг вперёд и нечто само собою разумеющееся, с иной точки зрения — это обесценивание и вульгаризация творений духа.

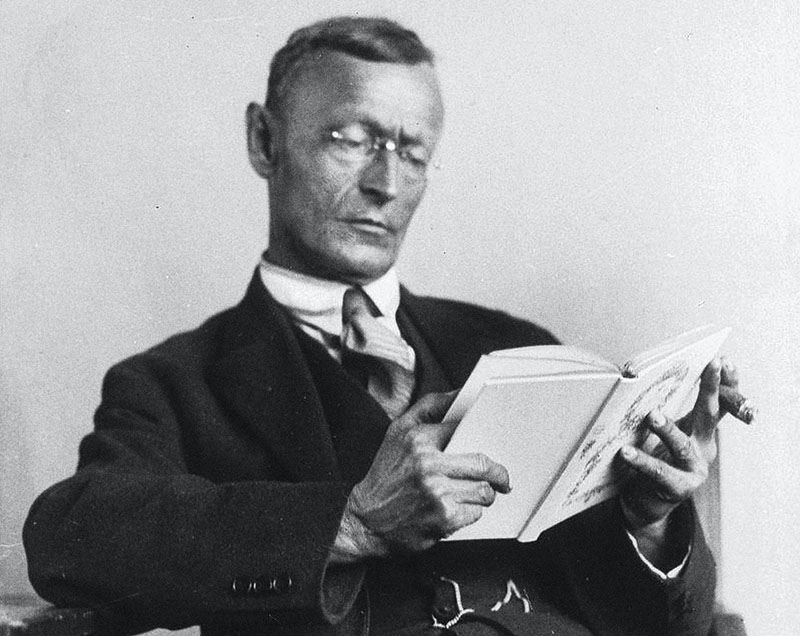

Герман Гессе.

Думаю, Гессе, ныне настаёт очередное время уединения духа и его отдохновения от масс.

Духовное снова становится элитным, но в основном, в уже просвещённой своей форме - форме владения знаниями, что же касается чистой духовности как огня, то кажется она вообще к этим процессам "туда-сюда" не имеет никакого отношения и во все времена дарилась редко, но нерушимо как "посвящённым", так и "непосвящённым", ибо дух в конечном счёте это не буква, а нечто иное, и из животворящего духа рождается животворящее слово, новое слово, а не старое слово, и первоначально, ни в каких книгах оно ещё не написано.

Раньше читали мало, потом читали много, теперь снова читают мало. Первоначальный дух взирают на всё это с любопытством и отрешённостью. Он, конечно, связан с Логосом, но не с логикой же, поэтому логику он может оставить учёным кабинетам и детям толстосумов, обучающихся в элитных школах, а сам может отправиться искать для себя иных мест и находить форму новых своих проявлений.

Духовны ли те, которые сейчас успевают читать? - кто ответит на этот вопрос? Обязательны ли бездуховны те, которые не читают?

Чтение - лишь один из факторов надёжной культуры, но если культура рушится и она больше не стабильна и не надёжна, то чтение само по себе перестаёт быть верным и единственным указателем на приобщение истории и человечеству, оно, несомненно, важно, но важно лишь при ещё более глубоком условии - что мы не рабы современного опустошения, каковыми можно быть двояко - и в форме зажравшихся элитных свиней, и в форме грубых натуральных объектов эмпирии, лишённых универсального образования.

За образование ли идёт сейчас война? На переднем плане, может быть, да, но не на заднем плане - где новое варварство порой осуществляет то там, то здесь революционные сдвиги.

Мы, - цивилизация во многом уставшая от своей образованности, "мы ждём варваров" и поэтому они приходят. Мы их ждём и мы их боимся. Выглядываем из под своих книг и ждём, а увидев, сразу боимся и снова утыкаемся в свои книги поскорей.

Что же нам делать - читать или не читать?

И читать, и не читать - вот что нам делать.

Читать по-настоящему - когда в этом есть смысл всей твоей жизни, и не читать - когда смысла такого нет.

Само чтение требует отныне проверки. Но что же мы ему не доверяем, требуем его проверки? Нет, мы проверяем СЕБЯ в чтении - мы ищем ответа на вопрос кто МЫ ТАКИЕ в этом чтении - чего мы собственно ищем, читая, вслед за отцами, дедами и прадедами - нельзя читать так, как прежде, и даже больше того - никто уже и не читает так, как прежде. Большинство читает книги уже новым способом - информационно, потому что для другого чтения они не имеют больше основания, это основание ушло, распалось с веком классической культуры. Но вариант чтения на его распадении - чуть ли не самый дурной возможный вариант в данном случае.

Лучше совсем ничего не читать, чем читать информационно любые книги, и специальные, и литературные. И потому - не читают. Большинство инстинктивно ощущает, что читать по-настоящему не может. На этом фоне, гордящиеся тем, что в этом году прочитали столько то и столько то - фальшивые и искусственные фокусники. На самом деле им нечем гордиться, но они об этом не знают, и именно этим незнанием они хуже не читающих.

Но читать можно научиться и по иному, и время для этого пришло. По иному - значит без обеспечения твоего чтения всеобщим сертификатом социальной значимости - через свой, вырабатываемый исключительно тобой самим, смысл.

Читать на свой риск и удачу - читать свою жизнь.

Читать какую-то книгу - как читать в самом себе.

Свидетельство о публикации №120030503375

Давыдов Денис Олегович 12.07.2020 16:46 • Заявить о нарушении