Без него

Забвение, подкравшееся к Шукшину, естественно: другие времена – другие песни? В этом забвении есть кое-что посущественнее и поболезненнее для каждой души. И речь не о старении творчества хотя бы некогда и очень близкого художника, а о состоянии нашей души, нашего народного сердца, нашего национального ума. За трескотнёй о возрождении России мы успели подзабыть живого русского человека, который эту самую Россию и составлял. Да и не позабыли даже, а как-то исподтишка подменили пустой оболочкой, лубочной картинкой – и вот дивимся, что ничего у нас не выходит. Чтобы скрыть внезапно обнаружившуюся пустоту, стали русского мужика где поглубже искать: одни – во временах Калиты и Ивана Васильевича, а другие – в днях Александра Освободителя или Петра Столыпина.

Никак не хотели увидать, что тут страсть сродни страстям Достоевского. Оказалось, что не в одном выморочном Петербурге мается человек, а тень этого безумного города уже и на всю Россию легла, и до сибирской деревни дотянулась. Боюсь, что тут и умозрения никакого нет, а подлинно, как Пётр вывихнул Россию, сселив её в европейское болото, так выпарившаяся из этого петербургского неживого нерусского болота революция сорвала с места, казалось, навек устойчивого деревенского человека и понесла его по земле – то в город, то в тюрьму, а то и в род-ном вроде остался селе, а всё равно будто в поле без крыши над головой. И он заводится, защищаясь, отбиваясь налево и направо, изо всех сил отстаивая себя, волю свою и право. У Достоевского-то русский человек с этой волей уже как бы лишнего требует, Бога допрашивает, «тварь дрожащую» в себе гонит, чтобы «право иметь», насилует жизнь. А у Шукшина он обороняется, от смерти себя бережёт, не лишнего ищет, а глядит, как бы хоть своё отстоять, душу живую в унылом общем равнодушии не погубить.

А не узнали мы тень Достоевского, потому что уж больно «простовато» глядит шукшинский герой, и слишком ещё в нём много крепкой природной жизни, и, в отличие от достоевских сумерек, всё будто в полдень происходит – летит и переливается, сверкает и поёт, всё через край и вперебор, с бесконечной чрезмерностью. Да и, по традиции, у нас за мужиками иные, некрасовско-толстовские да тургеневские добродетели числились, а не доискивание жизненных смыслов.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли – и поминай как звали... А потом скулим: плохо жить!» – это Ефим Валиков из рассказа «Суд».

Несколько лет назад В. Г.Распутин горько и верно написал: «Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чём-то, за что он бился, мы его не поддержали». Теперь по всему строю выпотрошенной, лишённой содержания жизни видно, что не только не поддержали, а вообще устремились в совершенно иную сторону, от которой он бежал и с которой боролся – бился, как сильнее и вернее сказал Распутин. Пошлость и духовное истощение жизни, стремительно расходящаяся трещина между человеком и человеком, которые так мучили и злили его, стали вдруг не только не стыдны и не опасны, а законны и поощряемы. Он верил, что все неустройства и сбои человеческой природы есть только измена настоящему существу жизни, и простодушно надеялся на опамятование человека, на выздоровление общества. Этой святой наивной верой проникнуто каждое его слово.

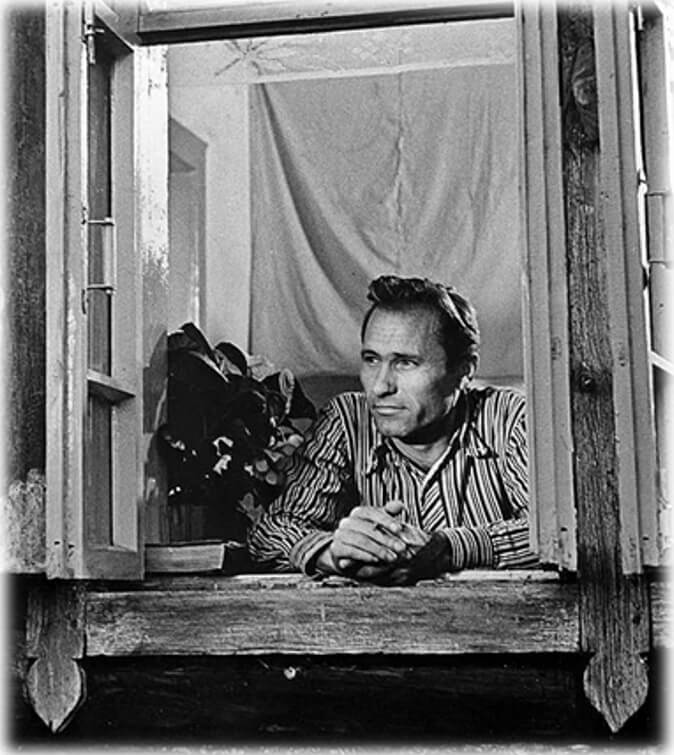

Он приходил напоследок показать, что такое русский человек в его замысле, в его Богом дан-ной святой полноте. И мы ещё успели почувствовать это, и в час его смерти на мгновение вздрогнули, увидев, чем мы могли быть, и что предали в себе, какая даль ещё была возможна в нас, какой ещё полный, во весь огляд Родины, простор и какая воля! И, как будто в отместку себе, потом с удвоенной стремительностью покатились в равнодушие, в предательство истории, в наживу и уничтожение остатков нравственных институтов, в небывалое по размаху разрушение, в теперь уже истинно «религиозное» исповедание принципа «кто был ничем, тот станет всем».

Теперь он не мог бы выжить и дня. Такой мы стали страной для своих лучших детей. И теперь нам уже не дождаться рождения другого такого нашего сына и брата, потому что уничтожена почва для появления искреннего человека. Он до смертного часа оглядывался на Алтай, на милые Сростки, за-говаривал себя возможностью возвращения: «Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот: есть ещё куда отступать, есть, где отдышаться, собраться с духом»,– и грел, грел себя мыслью об этом отступлении: «Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину на-всегда».

Есть в воспоминаниях Юрия Скопа пронзительный и по глубине символический эпизод.

«На „Странных людях“... снималась массовка – проводы гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело не в этом...

День выдался самое то... Человек сто, а может, и поболе вышло на расставанье. С песней... Живёт в народе такая: «Последний нонешний денёчек...» Мотор! Пошли... Головная актёрская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тоё... Позабыли, оказалось, песнь-то... Дубль, другой... Макарыч яриться начал... Плёнка горит, а в результате – чепуха сплошная. Вот тогда и взлетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и как рявкнет:

– Вы что?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это можно забыть? Вы что?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы...

И начал:

– Последний нонешний денёчек...– зычно, разливно, с грустцой и азартом безшабашным за всю массовку вложился в голос. Откуда что берётся?..

И вздохнула деревня, прониклась песней...

Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины тосковали: вот уж спели, так спели! Ах...»

Мы все спели с ним последний раз. Теперь песня кончилась. И уже некому устыдить нас: «Да как же это можно забыть?!»

И некому отозваться...

Валентин Курбатов

Калина красная растёт уже полвека,

Среди людей посаженная им.

На память мне, в душе осталась ветка,

Гроздь, как живая, много лет и зим.

В глубинке добротою Русь богата,

Забыт столицей деревенский скарб,

А русский дух сильней, чем мирный атом,

Не раз стирал он чернь с военных карт.

Калина красная… Засохнуть ей не дайте,

Наследники России, Шукшина.

Не умер он, застыв в последней дате,

Покуда помнит Горюшко она.

Джефф Питерс

Свидетельство о публикации №119100205511