Поворот сибирских рек

Сибирских рек, считая его инициатором идеи:

...

"Горький, который Бабеля любил и желал ему всяческого добра, однажды сказал ему: — Завтра у меня будет Сталин. Приходите. И постарайтесь ему понравиться. Вы хороший рассказчик… Расскажете что-нибудь… Я очень хочу, чтобы вы ему понравились. Это очень важно. Бабель пришел. Пили чай. Горький что-то говорил, Сталин молчал. Бабель тоже молчал. Тогда Горький осторожно кашлянул. Бабель намек понял и пустил первый пробный шар. Он сказал, что недавно был в Париже и виделся там с Шаляпиным. Увлекаясь все больше и больше, он заговорил о том, как Шаляпин тоскует вдали от родины, как тяжко ему на чужбине, как тоскует он по России, как мечтает вернуться. Ему казалось, что он в ударе. Но Сталин не реагировал. Слышно было только, как звенит ложечка, которой он помешивал чай в своем стакане. Наконец он заговорил. — Вопрос о возвращении на родину народного артиста Шаляпина, — медленно сказал он, — будем решать не мы с вами, товарищ Бабель. Этот вопрос будет решать советский народ. Поняв, что с первым рассказом он провалился, Бабель, выдержав небольшую паузу, решил зайти с другого боку. Стал рассказывать о Сибири, где был недавно. О том, как поразила его суровая красота края. О величественных сибирских реках… Ему казалось, что рассказывает он хорошо. Но Сталин и тут не проявил интереса. Все так же звякала ложечка, которой он помешивал свой чай. И — молчание. Замолчал и Бабель. — Реки Сибири, товарищ Бабель, — так же медленно, словно пробуя на вес свои чугунные слова, заговорил Сталин, — как известно, текут с юга на север. И потому никакого народнохозяйственного значения не имеют… Эту историю — тогда же, по горячим следам события — рассказал одному моему знакомому сам Бабель. А закончил он свой рассказ так: — Что вам сказать, мой дорогой. Я ему не понравился. Но гораздо хуже другое. — ??? — Он мне не понравился. "

...

Чтобы узнать подробне о самом плане "Преобразования" и сомневаясь, что "Великий Преобразователь" мог так нелестно ответить на свой же План- решил обратиться к интернту, который знает всё- писатель сказал правду, столь редкую в свете всех

повешанных на вождя дел- хоть на одно меньше...

ИЗ ИНТЕРНЕТА

.............

Поворот сибирских рек

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

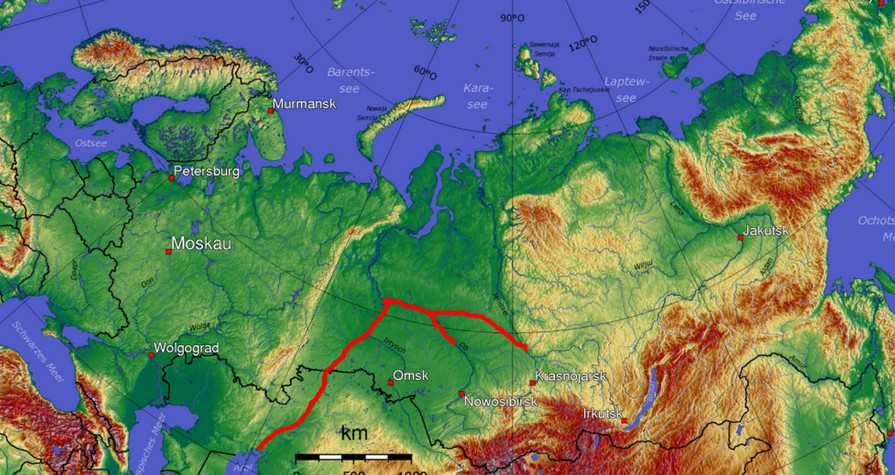

Переброска части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию (поворот сибирских рек) — неосуществлённый советский проект, направленный на обеспечение водой засушливых регионов страны. Один из самых грандиозных инженерных и строительных проектов XX века.

История

Впервые проект переброски части стока Оби и Иртыша в бассейн Аральского моря был разработан выпускником Киевского университета Я. Г. Демченко в 1868 году. Первоначальный вариант проекта он предложил в своём сочинении «О климате России», когда учился в седьмом классе 1-й Киевской гимназии, а в 1871 году издал книгу «О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран» (второе издание которой вышло в 1900 году).

В 1948 году российский географ академик В. А. Обручев написал о такой возможности Сталину, но тот не уделил проекту особого внимания.

В 1950-х годах казахский академик Шафик Чокин вновь поднял этот вопрос. Разными институтами были разработаны несколько возможных схем переброски рек. В 1960-х годах расход воды на орошение в Казахстане и Узбекистане резко увеличился, в связи с чем по данному вопросу были проведены всесоюзные совещания в Ташкенте, Алма-Ате, Москве, Новосибирске.

В 1968 году пленум ЦК КПСС дал поручение Госплану, Академии наук СССР и другим организациям разработать план перераспределения стока рек. В «Основных направлениях развития естественных и общественных наук на 1971—1975 годы»[1] среди важнейших проблем географических исследований упомянуты:

«Межбассейновая переброска разных вод для водоснабжения и регулирования режимов Аральского и Каспийского морей» и

«Борьба со вторичным засолением, прогноз общего режима Аральского моря».

24 мая 1970 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 612 «О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971—1985 гг.» «В нём была объявлена первоочередная необходимость переброски 25 кубокилометров воды в год к 1985 г.»[2]

В 1971 году вступил в эксплуатацию оросительно-обводнительный канал Иртыш — Караганда, построенный по инициативе Казахского Научно-Исследовательского института энергетики. Этот канал можно рассматривать как выполненную часть проекта по обеспечению водой центрального Казахстана.

В 1976 году на XXV съезде КПСС был выбран конечный проект из четырёх предложенных и принято решение о начале работ по осуществлению проекта. В том же 1976 году Генеральным проектировщиком назначен Союзгипроводхоз, а обеспечение проектной деятельности включено в «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.»

Для рассмотрения ТЭО «Территориальное перераспределение части свободного стока рек Оби и Иртыша» при Госплане СССР была создана Государственная экспертная комиссия АН СССР, ГКНТ при Совете Министров СССР и Госстроя СССР. Комиссия одобрила ТЭО Минводхоза СССР.

14 августа 1986 года на специальном заседании Политбюро ЦК КПСС было решено прекратить работы. В принятии такого решения сыграли роль и многочисленные публикации в прессе тех лет, авторы которых высказывались против проекта и утверждали, что он катастрофичен с экологической точки зрения. Группа противников переброски — представителей столичной интеллигенции — организовала кампанию по доведению до сведения людей, принимавших ключевые решения (Президиум АН СССР, Совет Министров), фактов грубых ошибок, допущенных при разработке всей проектной документации Минводхоза. В частности, были подготовлены отрицательные экспертные заключения пяти отделений Академии Наук СССР. Группа академиков подписала подготовленное активным противником проекта акад. А. Л. Яншиным (по специальности — геологом) письмо в ЦК «О катастрофических последствиях переброски части стока северных рек». Академик Л. С. Понтрягин написал личное письмо М. С. Горбачёву с критикой проекта.

По свидетельству Николая Байбакова, А. Н. Косыгин считал, что проект нанесёт непоправимый ущерб экологии[3].

В 2002 году идею призвал реанимировать мэр города Москвы Юрий Лужков. 4 июля 2009 года в ходе визита в Астану Юрий Лужков представил свою книгу «Вода и мир». Во время презентации книги Лужков снова высказался в поддержку проекта по переброске части стока сибирских рек в Центральную Азию[4].

В сентябре 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости восстановления разрушенной системы мелиорации: «К сожалению, система мелиорации, которая была создана в советский период, деградировала, была разрушена. Нам нужно будет её сейчас воссоздавать»[5]. Медведев поручил правительству России разработать соответствующий комплекс мер, отметив: «Если засушливый период продолжится, то нам без мелиорации просто не выжить»[6]. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил российскому лидеру Дмитрию Медведеву вернуться к проекту переброски потоков сибирских рек в южные регионы России и Казахстана, обсуждавшемуся ещё в советское время: «В перспективе, Дмитрий Анатольевич, эта проблема может оказаться очень большой, необходимой для обеспечения питьевой водой всего Центрально-Азиатского региона». Медведев заметил, что Россия открыта к обсуждению различных вариантов решения проблемы засухи, включая «некоторые прежние идеи, которые в какой-то момент были спрятаны под сукном»[7].

Описание[править | править код]

Основная цель проекта состояла в направлении части стока сибирских рек (Иртыша, Оби, Тобола, Ишима и других) в регионы страны, остро нуждающиеся в пресной воде. Проект был разработан Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР (Минводхоз). В это же время готовилось грандиозное строительство системы каналов и водохранилищ, которые позволили бы перебросить воду рек северной части Западно-Сибирской равнины в Аральское море.

Задачи проекта:

Транспортировка воды в Курганскую, Челябинскую и Омскую области России с целью орошения и обеспечения водой малых городов;

Транспортировка пресной воды в Казахстан, Узбекистан и Туркмению с целью орошения;

Открытие судоходства по каналу «Азия» (Карское море—Каспийское море—Персидский залив).

Над проектом работали около 20 лет более 160 организаций СССР, в том числе 48 проектно-изыскательских и 112 научно-исследовательских институтов (в их числе 32 института Академии Наук СССР), 32 союзных министерства и 9 министерств союзных республик. Было подготовлено 50 томов текстовых материалов, расчётов и прикладных научных исследований и 10 альбомов карт и чертежей. Руководство разработкой проекта осуществлял его официальный заказчик — Минводхоз. «Схему комплексного использования вод бассейна Аральского моря» готовил институт «Средазгипроводхлопок».

Канал «Сибирь—Средняя Азия»[править | править код]

Канал «Сибирь — Средняя Азия» был первым этапом проекта и представлял собой строительство водного канала из Оби через Казахстан на юг — в Узбекистан. Канал должен был быть судоходным.

Длина канала — 2550 км.

Ширина — 130—300 м.

Глубина — 15 м.

Пропускная способность — 1150 м3/с.

Предварительная стоимость проекта (водоподача, распределение, сельхозстроительство и освоение, объекты АПК), равнялась 32,8 млрд рублей, в том числе: на территории РСФСР — 8,3 млрд, Казахстана — 11,2 млрд и Средней Азии — 13,3 млрд. Выгода от проекта оценивалась в 7,6 млрд рублей чистого дохода ежегодно. Среднегодовая рентабельность канала — 16 % (по расчётам Госплана СССР (Захаров С. Н.) и Совинтервода (Рыскулова Д. М.)).

Анти-Иртыш[править | править код]

Анти-Иртыш — второй этап проекта. Воду планировали направлять вспять по Иртышу, затем по Тургайскому прогибу в Казахстан, к Амударье и Сырдарье.

Предполагалось возвести гидроузел, 10 насосных станций, канал и одно регулирующее водохранилище.

Критика[править | править код]

По мнению специально изучавших этот проект экологов — А. Яблокова, директора ИВЭП СО РАН Ю. Винокурова и других — осуществление проекта вызовет следующие неблагоприятные последствия[8]:

затопление сельскохозяйственных и лесных угодий водохранилищами;

подъём грунтовых вод на всём протяжении канала с подтоплением близлежащих населённых пунктов и автотрасс;

гибель ценных пород рыбы в бассейне реки Оби, что приведёт в частности к нарушению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов сибирского Севера;

непредсказуемое изменение режима вечной мерзлоты;

повышение солёности вод Северного Ледовитого Океана;

изменения климата, изменение ледового покрова в Обской губе и Карском море;

формирование на территории Казахстана и Средней Азии вдоль трассы канала массивов болот и солончаков;

нарушение видового состава флоры и фауны на территориях, по которым должен пройти канал.

Перспективы[править | править код]

По оценкам специалистов комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, к 2020 году ожидается снижение располагаемых ресурсов поверхностных вод Казахстана с 100 км; до 70 км;. Когда в Афганистане закончится война, на свои нужды страна будет забирать воду из Амударьи, тогда в Узбекистане запасы пресной воды уменьшатся в два раза.

На пресс-конференции 4 сентября 2006 года в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что необходимо вновь рассмотреть вопрос о повороте сибирских рек в Центральную Азию.

Современные оценки стоимости Главного канала с инфраструктурой составляют порядка 40 млрд долл.[источник не указан 535 дней]

В октябре 2008 года Юрий Лужков представил свою новую книгу «Вода и мир», посвящённую возрождению плана переброса части стока сибирских рек на юг[9], однако по мнению члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна, подобные проекты лишь в редких случаях оказываются экономически приемлемыми[10].

В ноябре 2008 года в Узбекистане состоялось представление проекта судоходного канала Обь — Сырдарья — Амударья — Каспийское море[11]. Канал проходит по маршруту: Тургайская долина — пересечение Сырдарьи западнее Джусалы — пересечение Амударьи в районе Дашагуз — затем по Узбою канал выходит к порту Туркменбашы на Каспийском море. Расчётная глубина канала 15 м, ширина свыше 100 м, проектные потери воды на фильтрацию и испарение не более 7 %. Параллельно каналу предлагается также построить автомагистраль и железную дорогу, которые вместе с каналом образуют «транспортный коридор». Ориентировочная стоимость строительства судоходного канала и объектов производительных сил 100—150 млрд долл. США, длительность строительства — 10 лет, ожидаемая среднегодовая прибыль — 7—10 млрд долл. США, окупаемость проекта через 15—20 лет после окончания строительства.

См. также[править | править код]

Поворот китайских рек

Атлантропа

НАВАПА

Канал Печора — Кама

Свидетельство о публикации №119062903831