Благородство целомудрия - о. Сергий Булгаков

2)Протоиерей Сергий Булгаков

БЛАГОРОДСТВО ЦЕЛОМУДРИЯ*

К 75-летию со дня кончины С.Н.Булгакова (о.Сергия)

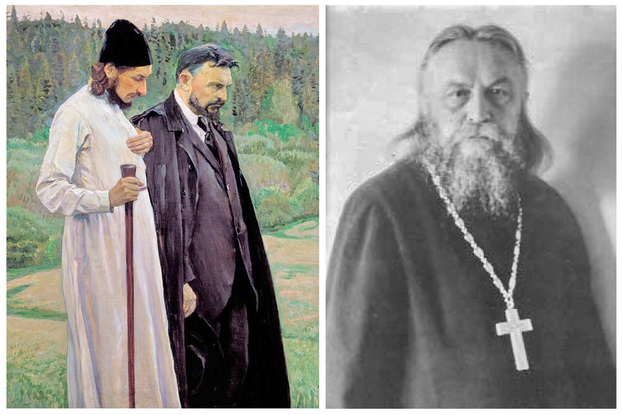

Картину «Философы» (1917) Михаил Васильевич Нестеров считал одной из лучших своих работ. На фоне далёкой, поросшей елью и вытянутой гребнем горы, по склону противоположного ей холма (на переднем плане) идут в раздумье двое. Отец Павел Флоренский – в белом, одухотворённо-лёгок, строен. Взор его опущен долу, пальцы крепко сжимают посох (символ!): уж не вожатый ли он? Булгаков же – в чёрном, тяжеловесен, кряжист, хоть и глядит вперёд, но как бы исподлобья, набычившись: ведомый? А может быть, наоборот: о.Павел сам влеком «неведомою силой» друга? «Смотрю снова на его (Булгакова – Г.К.) лицо: какой лоб широкий, таранный! – рассуждает перед этим полотном Георгий Гачев. – Как у Серафима Саровского – ширококостный русски-багатырский тип. Как Илья Муромец» (1)

Родился философ-богатырь в городке Ливны Орловской губернии, 16 июня (по Юлианскому стилю) 1871 года, в семье кладбищенского священника. Судьба «поповского сынка», казалось, была предрешена и складывалась вполне традиционно: духовное училище (четырёхгодичное) в Ливнах, затем – Орловская духовная семинария… Но тут произошла «осечка». Строптивый «бурсак» под воздействием «передовых идей» вдруг оставляет семинарию и переводится в Елецкую гимназию. После неё поступает на юридический факультет Московского университета, окончив который (1894), успешно занимается научной работой в области политической экономии, становится горячим приверженцем идей Карла Маркса.

В 1897 году С.Н.Булгаков опубликует свою первую книгу «О рынках при капиталистическом производстве», после чего Московский университет предоставит ему заграничную командировку. За два года Сергей Николаевич побывает во многих городах Европы, многое повидает, но примет сердцем и пронесёт затем через всю жизнь лишь память об одном, потрясшим его событии – встрече в Дрезденской галерее с «Сикстинской Мадонной» Рафаэля: «Я не помнил себя, – пишет он в «Автобиографических заметках», – голова у меня кружилась, из глаз моих текли радостные и вместе горькие слёзы, а с ними на сердце таял лёд и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была «встреча», новое знание, «чудо»… Я (тогда марксист) невольно называл это созерцание «молитвой» и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого ещё там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, «молиться» и плакать, и немного найдётся в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слёз…» (выделено автором – Г.К.) (2)

Возвратившись домой, Булгаков повернёт «от марксизма к идеализму». Объяснит же это духовным влиянием Ф.М.Достоевского и Вл.С.Соловьёва, а прежде всего – пробуждением, казалось бы, навсегда усопшей «веры в «личного Бога» (вместо безличного идола прогресса)»: молодой учёный вновь «поверил во Христа, Которого в детстве возлюбил и носил в сердце» (3). Тут, пожалуй, нелишне напомнить и о чудесной встрече с Мадонной. Словом, вернулся он в Россию другим человеком.

В начале 1900-х гг. Булгаков преподаёт политическую экономию в Киевском университете. Его изберут депутатом от Орловской губернии во Вторую Государственную думу. Вместе с Е.Н.Трубецким, Н.А.Бердяевым и В.Ф.Эрном он организует в Москве издательство «Путь» (владелица его миллионерша М.К.Морозова). Тут он издаст свою книгу «Два града» (1911), в которой явственно звучат религиозные мотивы, книгу переходную уже на новом пути – от идеализма к Православию.

В Троицын день 1917 года Сергей Николаевич ступит на церковное поприще: его рукоположат в диаконы, а на следующий день, в День Святого Духа – во иереи. «Я не дерзнул бы сам избирать такие сроки для своего рукоположения, – вспоминает о.Сергий, – они оказались предуказанными свыше» (4) Он участвует в работе Всероссийского Поместного Собора православной церкви, будет избран в Высший церковный совет. В этом же году выйдет его книга «Свет невечерний», которую наряду со «Столпом и утверждением Истины» священника Павла Флоренского относят к основоположным трудам русской религиозной философии.

В 1918 году о.Сергий приедет в Крым, за своей семьёй, однако в Москву, где остался сын Фёдор, уже возвратиться не сможет. При «белых» он в Симферополе священствует, а также преподаёт политическую экономию и богословие. Но с возвращением «красных» его «по причине священства» исключат из числа профессоров Симферопольского университета. Он продолжит служить в ялтинском храме св.Александра Невского. А вскоре наступит роковой (он же – и спасительный!) 1922 год, когда профессора С.Н.Булгакова (о.Сергия), как и многих его коллег, изгонят из Страны Советов. Отплывёт он из Севастополя в столицу Турции вместе с женой, дочерью и младшим сыном.

«Так дивно и по-человечески неожиданно совершается над нами воля Божия! – запишет о.Сергий в «Константинопольском дневнике», – Рука Промысла взяла меня и извлекла из тупика, в котором я оставался в Ялте. Тяжелы были последние испытания… Всё пережитое за эти три месяца было и настолько кошмарно по своей жестокой бессмыслице и вместе так грандиозно, что я сейчас не могу ещё ни описать, ни даже до конца осознать» (5)

«Увожу в душе своей святыни, – писал о.Сергий накануне высылки М.В.Нестерову, – храню веру, надежду и любовь, но Святая Русь всё глубже уходит в Светлоозеро, а бесерменское (басурманское – Г.К.) всё наглеет». Но в этом же письме он напишет и слова, исполненные светлой надежды: «Россия может быть спасена изнутри, покаянно-освободительным актом… Настоящее так мертвенно и страшно, а это будущее так дивно и так чудесно». (6)

Неизвестно, кто доставил письмо Михаилу Васильевичу. В том, что оно дошло до адресата, нет никаких сомнений, потому что письмо было найдено среди рукописных материалов Фёдора Сергеевича Булгакова. Доказательство неоспоримое: в 1945 году сын философа Фёдор женился на дочери художника Наталье (рука Промысла!), и письмо из архива умершего тестя, естественно, оказалось у него.

Что же послужило причиной применения столь крутой меры по отношению к виднейшим представителям отечественной интеллигенции?

Ленин в своей статье «О значении воинствующего материализма», предварившей эту, по словам Троцкого, «предусмотрительную гуманность» советской власти, клеймит будущих изгнанников «реакционерами», а заканчивает статью прямым призывом: «Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться ею ещё не научился, ибо, в противном случае, он бы подобных преподавателей и членов учёных сообществ давно бы вежливенько препроводил в страны буржуазной «демократии».

Сегодня всякий знает, что рабочий класс тут ни при чём, а разносная статья партийного вождя суть не только подготовка общественного мнения, но и своеобразная отработка большевицкой методы тотального подавления инакомыслия. Ведь параллельно печатному разносу Ленин в секретном письме Дзержинскому напишет предельно чётко: «Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу». Словно разносчиков чумы! Входившая во вкус неограниченной власти советская номенклатура не могла примириться с независимым образом мысли. И не «пособничество Антанте», а неприятие «большевизма» – вот причина изгнания крупнейших отечественных мыслителей.

Сотни имён талантливых учёных и литераторов были вычеркнуты из памяти народа, загипнотизированного «самой передовой и единственно верной теорией». Каких чудовищ породил этот насильственный сон разума, мы знаем. Страшно было пробуждение, но и дальнейшая жизнь под гипнозом не сулила ничего хорошего. Трудно выкарабкиваться из-под обломков рухнувшей Страны Советов. Ещё труднее найти и отстоять для России оптимальный, как в духовном, так и в экономическом отношении, путь развития. И – видит Бог! – без помощи отвергнутых русских мыслителей-патриотов нам никак не обойтись.

… Отец Сергий, обосновавшись в Праге (1923), а затем – в Париже (1925), продолжает служить как священник, активно трудится на преподавательском и научном поприще. При его непосредственном участии в Париже был создан Свято-Сергиевский православный богословский институт. С его открытия в 1925 году и до своей кончины протоиерей Сергий Булгаков – инспектор института, а также профессор кафедры догматического богословия. Читает курсы: «Священное Писание Ветхого Завета» и «Догматическое богословие».

Из его трудов, изданных в эмиграции, назову основные. При жизни: «Купина Неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери» (1927), «Друг Жениха» (Іо. 3, 28-30). О православном почитании Предтечи» (1927), «Лествица Иаковля. Об ангелах» (1929), «Икона и иконопочитание» (1931), «О чудесах Евангельских» (1932), «Агнец Божий» (1933), «Утешитель» (1936). После кончины: «Невеста Агнца» (1945), «Апокалипсис Иоанна» (1948), «Философия имени» (1953).

Не мне давать богословскую оценку его творчества. Но надо признать (и с этим нельзя не считаться!), что не только на Архиерейском соборе Русской православной церкви за рубежом (7) учение отца Сергия о Софии, Премудрости Божией, было признано еретическим: таковым его назвали (причём весьма обоснованно!) и такие видные богословы, как архиепископ Феофан (Быстров), архиепископ Серафим (Соболев) и Владимир Николаевич Лосский.

Что же касается «Имяславия» – учения о почитании имени Божьего (которое, по Булгакову, «есть онтологическая основа молитвы»), то церковь о нём ещё не сказала своего «соборного слова». В 1913 году оно было запрещено Святейшим Синодом Русской православной церкви. На Афон, в Пантелеймоновский монастырь и Андреевский скит (гнёзда «Имяславия»!) для насильственного выселения имяславцев послали с 5-ю офицерами 118 солдат. Более 600 монахов переправили в Россию и лишили монашеского сана. (8)

Император Николай II в феврале 1914 года удостоил Высочайшей аудиенции группу афонских иноков. Он сочувственно выслушал имяславцев и на Пасху, находясь в Ливадии, передал Обер-Прокурору В.К.Саблеру записку: «В этот Праздников Праздник, когда сердца верующих стремятся любовью к Богу и к ближним, душа моя скорбит об Афонских иноках, у которых отнята радость приобщения Святых Таин и утешение пребывания в храме. Забудем распрю: не нам судить о Величайшей святыне – Имени Божьем, ««и тем навлекать гнев Господень на Родину»»; суд следует отменить и всех иноков по примеру митрополита Флавиана (митр. Киевский и Галицкий – Г.К.) разместить по монастырям, возвратить им монашеский сан и разрешить священнослужение» (выделение двойными кавычками моё – Г.К.) (9).

Вопрос о почитании Имени Божьего наметили рассмотреть на Всероссийском Поместном Соборе православной Церкви (1917). Была создана особая подкомиссия под председательством архиепископа Феофана Полтавского. Её секретарь отец Сергий должен был выступить со своим докладом. Однако сделать этого не успел, так как из-за революционных событий Собор прекратил свою работу. Но в Крыму (1919 – 1920 гг.), отталкиваясь от материалов непрочитанного доклада, он напишет книгу «Философия имени», последняя глава которой («Имя Божие»), по сути, является апологией «Имяславия». Убедительные труды в защиту этого учения написали также священник Павел Флоренский и философ А.Ф.Лосев (инок в миру Алексий). А на «афонскую трагедию» откликнулся (в 1915 году), казалось бы, далёкий от церкви поэт Осип Мандельштам, причём отозвался – на удивление! – не только с сочувствием к пострадавшим инокам, но и с духовным пониманием запрещённого Святейшим Синодом учения:

Всенародно, громогласно

Чернецы осуждены,

Но от ереси прекрасной

Мы спасаться не должны.

Каждый раз, когда мы любим,

Мы в неё впадаем вновь.

Безымянную мы губим,

Вместе с именем, любовь.

Возвращаясь же к литературному творчеству о.Сергия, замечу, что в эмиграции он написал значительно больше, чем в России. А вообще-то, охватывая весь его писательский период (1896 –1944 г.г.), дивишься огромному объёму написанного. По подсчётам Л.А.Зандера, «философ-богатырь» написал и за немногим исключением опубликовал на русском языке более 11000, а на других языках порядка 1200 печатных страниц, что вместе составило 28 томов. (10)

В 1939 году после двух операций (диагноз: рак горла) о.Сергий почти потерял голос и уже не служит в церкви. В это время он напишет «Софиологию смерти», проникновенное произведение о самом главном в жизни. Эпиграфом к «последним мыслям» он поставит слова из Книги Экклесиаста: «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Глава 9, стих 10)

Протоиерей Сергий Булгаков скончался 13 июля 1944 года. Похоронили раба Божьего Сергия на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Помяни его, Господи, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1)Георгий Гачев. Русская дума. С.240. М., «Новости», 1991

2)Прот. Сергий Булгаков. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С.36–37. Орёл, Издательство Орловской государственной телерадиовещательной компании, 1998

3)Там же. С.68

4)Там же. С.70

5)Там же. С.115

6)Там же. С.433

7)В 1935 году в городе Сремски Карловицы (Югославия)

8)Схимонах Иларион. На горах Кавказа. Послесловие. С.911 – 912. Санкт-Петербург. «Воскресение. Лествица. Диоптра», 2002

9)Там же. С.915

10)С.Н.Булгаков. Героизм и подвижничество. Предисловие. С.31. М., «Русская книга», 1992

*Статья опубликована в журнале «Культурно-просветительная работа» («Встреча»), №12, 1991. В первоначальном виде она служила предисловием к работе Булгакова «Карл Маркс как религиозный тип (Его отношение к религии человекобожия Л.Фейербаха). /М., 1906; Варшава, 1929/. Для публикации в Стихире вновь отредактирована, уточнена и существенно дополнена.

Свидетельство о публикации №119061206889