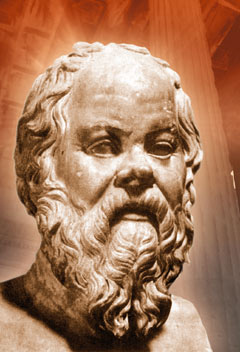

Принципы Сократа

Этот принцип базируется на том, что к истинному познанию гораздо тяжелей пробиться через полузнание, чем без него - с " чистого листа", поскольку устройство человеческой природы таково, что любые приобретённые человеком знания ценятся им как определённый труд и определённое богатство, а значит "защищаются" (человек не хочет с ними расставаться, неохотно расстаётся с ними, и следовательно упирается и ставит преграды верному знанию). Но не только поэтому, но ещё в гораздо большей степени потому, что любое знание, даже полузнание в человеческой природе как бы моментально "достраивается" до завершённого, поскольку сама природа его автоматически превращает его в целое, но если истинный путь не пройден, то "достраивание" до целого совершается за счёт заблуждения, т. е. такая полусистема включает в себя как верные положения, так и ложные, схватывая и цементируя их в нечто одно. И получается, что целое уже вроде бы есть, и нет стремления идти дальше, и нет возможности "отделить зёрна от плевел", и человек застряёт на полпути, и искренне заблуждается, считая себя уже знающим. Он словно бы уже дошёл до конца, как он думает, а ему предлагают снова возвращаться и искать ошибки и недочёты, но поскольку возвращаться в разы трудней, человек как правило избирает дорогу отстаивания своего "мнения"(тем паче, что в этом мнении всегда находится некоторый запас правды и положительных результатов, который можно предъявить и которым можно орудовать).

Иными словами, полу-знание опасно тем, что одной его половине есть чем защищаться. Но это создаёт феномен "патовой ситуации" - ни правда, ни ложь, не двигаюсь ни в ту сторону, ни в другую.

Очевидно, Сократ не раз сталкивался с подобными ситуациями, и видел их насквозь, но боюсь, что даже Сократ не мог предположить, что такие ситуации спустя два тысячелетия останутся для нас настолько же актуальными, как и во времена Древней Греции.

2. Мужество, справедливость, добро, красота - всё это есть, как факт нашей жизни, не признавать это невозможно, осталось теперь только спросить - Что это такое?

Наше познание уходит корнями в бытие, в то наиглавнейшее для нас "есть", которое признаёт "есть" добродетели. Утверждать, что в мире существует одно лишь зло, всё равно, что утверждать, что есть и добро, только косвенным образом. По отношению к чему мы могли бы постигать всю эту боль и несправедливость зла, как не по отношению к радости блага? Чтобы вынести суждение: "и это зло" - нужно уже иметь представление о Добре. Если животные не имеют представления о добре, то они не знают и зла. Посему, как ни крутись, все добродетели уже имеются, но мы и до сих пор не можем дать ответа на вопрос - Что же они такое есть на самом деле?

3. Истинное познание начинается с точки незнания.

Истинное познание - то, которое доходит до конца. Но это не значит, что оно обязательно доходит до ощутимого, весомого результата. Большинство диалогов Сократа уходят в конце концов в неразличимую темноту, обрываются словно бы без ответа - что же даёт право говорить нам о том, что Сократ занимается истинным познанием? Движение. И не просто движение, а самодвижение, которое разворачивает Сократ. Никакое полузнание не способно к самодвижению. Наоборот, полузнание всегда покоится, оно выводится из состояния покоя лишь внешними толчками - сшибками. Даже обычный спор не вынуждает полузнание покинуть своё "насиженное место" - мнение опасно тем, что внутренне оно всегда устойчиво и не имеет побуждений изменяться и развиваться, зато внешне оно оказывается крайне шатким. Изменить мнение другого человека на самом деле легко, если только вы не побуждаете его самого изменить своё мнение - потому что сам изменять своё мнение он не способен( он не имеет к нему внутреннего доступа). Зато не сознательным актом, не мыслью, не рассуждением, а "само собой", человек быстро меняет своё мнение - настолько быстро, что говоря первое предложение он может сказать одно, а говоря второе или третье сказать уже совершенно противоположное( и при том сам этого не заметить).

Это происходит потому, что "трудность" и "лёгкость" мнения лежат в совершенно ином месте, чем "трудность" и "лёгкость" истинного познания. Сократ в несколько раз умнее своих собеседников, но он гораздо легче и охотнее признаёт своё заблуждение или своё незнание - Сократ может сам переходить от одного к другому. Полузнание же к этому неспособно. Оно влечётся без своего ведома, или будучи вышибленным каким-нибудь ударом - доводом, вопросом или возражением, впадает в растерянность и ступор, лихорадочно ища как можно вернуться к привычному.

Сократу так тяжело со своими собеседниками лишь потому, что Сократ желает, чтобы и они сами не бездумно меняли свои мнения, а попали в процесс их самодвижения. И собеседники Сократа демонстрируют, что на этом пути, при таких требованиях, они могут участвовать в диалогах лишь до поры, до времени, а затем "отпадают" от общего движения.

4. Если ты не горишь познанием, если ты не испытываешь страсти к познанию, то что же ты можешь познать?

Как известно, Платон вслед за Сократом говорил - отпугивайте всю эту молодёжь, крутящуюся вокруг да около философии, отпугивайте её какими угодно трудностями, - настоящие останутся. Но Сократ поступал ещё круче - он всем отказывал - на всякий случай, - всем. Потому что, если будет на то воля богов - чудо случится. Сократ никого не отталкивал от себя - если хотите, пребывайте рядом, но браться за ваше обучение лишь потому что вы сказали - "я хочу", я не намерен. Разве вы знаете чего вы хотите на самом деле? Это следует ещё выяснить, как в комнате Сталкера - вдруг вашим желанием было совершенно иное. Никакое общее туманное представление о том, что "надо бы" - не поможет вам, никакой порыв, возникший под впечатлением чужого "философствования" долго не протянет, философия - это страсть, и страсть не менее глубокая, чем личное отношение. Нельзя принять к обеду "немножко философии". Нельзя заплатить побольше и научиться у софистов за две недели. Нельзя найти "правильного учителя" и стать мудрым. Философия - это прежде всего вы. Это вызов, запрос и вопрос мира, который вы воспринимаете. Философия не является частным делом вашей индивидуальности, она шире индивидуального, глубже частного, она - личное - личное дело меня, моей самости и Бытия. Разве можно такому научить, если не вспыхнул и не горит в тебе уже этот огонь?

5. Если мы не научимся отвлекаться от чувственных эмпирических вещей, то мы ничему не научимся.

Что же ты толкуешь мне всё время о красивой женщине, о красивом коне, о прекрасном сосуде, которых ты где-то видел или когда-то встречал, и которые ты помнишь, но не можешь ничего сказать мне о самой Красоте? Если добродетель и нравственность у тебя это когда "делают вот так" или "не делают вот этак", то как же ты перейдёшь к той добродетели, которую ещё никто не видал? Как узнаешь справедливость или смелость в другом случае? Разве не являются они к нам в постоянно новых обличиях и нарядах, и разве возможности их столь малы, что равняются лишь тем, которые исключительно ты видел? Как будешь говорить о том с другим человеком - останавливаясь лишь на том мнении, что вкусы у всех разные? Как же ты объяснишь ту Красоту, что пленяет многих и многих, и долгие времена - совпадением вкусов и случайностью всех этих совпадений? И по старинке будешь учить своих детей, что Добро это то Добро, которое я делал и ты делай также?!

Эка невидаль находиться в рабстве у чувственной эмпирической вещи - попробуй-ка теперь быть свободным от неё! Твои умозаключения рабские, они основаны на ограниченном опыте, даже софисты смеются над тобой, потому что софисты умеют летать, пусть и незаконно. Софисты порхают как бабочки с цветка на цветок, высасывая один лишь нектар, ведут беззаботную жизнь, - но и она переносит пыльцу на крыльях. Ты же склонился к одному цветку, в нём и пропал, даже если он самый лучший, он скоро увянет.

Делать умозаключение, произносить суждение, исходя из одного частного опыта значит мнить, значит быть чувственным, но неподвижным. Потому и появились софисты и плодятся вокруг - потому что ты -человек, неподвижен.

А потом тебе надоедает такая жизнь и ты хочешь, чтобы тебе "сорвало крышу" - чтобы можно было мир посмотреть, приподнять голову, но ненадолго и скорей назад, но не по-настоящему, а так - понарошку.

Как ты боишься стать абстрактным, чересчур оторванным от жизни и всё равно становишься им, каждый раз, как требуется от тебя понимание, ты становишься жутко абстрактным с одной своей вещью, что видал и испытал. "Я никому не доверяю, кроме себя" - говоришь ты. Но тебе следовало бы сказать: "Я никому не доверяю, даже себе" - таким эмпирический человек видит тебя философия.

6. Иногда лучше идти на смерть, чем идти на жизнь.

Эти слова, правда, без такого явного заострения, произнёс Сократ в самом конце своей речи на суде, они звучали так: "вот я теперь иду на смерть, а вы идёте на жизнь, но только одному Богу известно, что лучше". Однако сам Сократ однозначно выбрал, что "лучше", как и всегда выбирал лучшее. Перед своими друзьями, прежде чем выпить чашу цикуты, он пытался дать ответ на вопрос почему это лучшее, что же касается толпы, то ей он подарил такую формулировку, которая жалила бы каждого как неясная догадка, и неотступный призрак, наподобие того, как у Пушкина, фраза Моцарта - "ведь гений и злодейство - две вещи несовместные" жалила Сальери и до отравления Моцарта, и после отравления ещё сильней. Человеку, получившему такую фразу оставалось теперь только самому решать или догадываться - "так я не гений?", что и произошло с Сальери. А афинянам, и всем остальным в истории, повторяющим "суд афинян"(а он повторялся и продолжает повторяться), оставалось втайне прочувствовать, что выбрав жизнь, они продешевили и выбрали отнюдь не лучшее.

Таким образом, Сократ оставил им истину в формуле, а вовсе не в прямом, обнажённом заявлении. Но в такой формуле, которая косвенно указывала на ответ. Ничего более совершенного и красивого и не могла ожидать истина, как только явиться на свет и при том остаться и потаённой.

И всё же уйма благоглупостей связана с этим свободнейшим действием Сократа, кто только и что не говорил о его "слабости", какие мухи только не жужжали вокруг этого события. Можно даже сказать, что оно стало мерилом способности понять Сократа вообще.

Но перечислять все эти благоглупости несомненно отвратительно, - он хотел, чтобы к нам пришла догадка, пронзила нас как очевидная и несомненная истина, а не чтобы мы спорили, доказывали или разъясняли что-то друг другу. Истина открыта, но истина не про нас, вот мы и жужжим как сонные оводы, мы кусаемся не для того, чтобы остальные не спали, как кусался Сократ, а потому что исполняем волю своей естественной природы - "сохраняй жизнь во чтобы то ни стало" - великую мудрость нельзя перейти. И на фоне этой "великой мудрости" Сократ, конечно же, "дал маху", а иные пространства и измерения нам неведомы.

7. Заговори, чтобы я тебя увидел.

Толкуют, что Сократ такую фразу вовсе никогда и не говорил. Можно подумать, что всё, что говорил Сократ было записано. Можно подумать, что если бы Сократ прочитал всё, что о нём написано, то он не произнёс бы как Иешуя в романе Булгакова - "ходит тут один за мной и всё записывает, но когда я заглянул в написанное, то ужаснулся". Можно подумать, что если бы мы нашли надлежащие платоновские буковки, то мы бы сразу согласились, что это принцип Сократа. Можно подумать, что мы вообще понимаем о чём тут речь...

Не понимаем... Может быть о том, что по словам и надо судить о человеке? А может быть о том, что возразить или согласиться можно лишь после того, как кто-то высказался? Не-а... Ни о том, и ни о том...

Разве нельзя увидеть человека и так? Вот его руки, голова, лицо, глаза в конце концов, разве нельзя узнать человека по его глазам? Зачем же требовать его языковой субстанции, зачем стучаться в "дом бытия" по Хайдеггеру? Что это за слепота такая, не могущая обойтись без языка?

Может человека надобно просто подслушивать о чём он говорит и толковать отсюда? Не-а... Не надо его подслушивать. Его достаточно просто слушать. Правда, для этого требуется его услышать - только при таком условии, достаточно будет его слушать, а не подслушивать.

Сократ просит "заговори" (или требует?, кто разберёт), потому что Сократ способен "услышать" говорящего. Какое странное и скрытое условие, но без него, если мы на него не способны, всякий заговоривший, как раз будет вводить нас в большее заблуждение, чем до начала речи. Люди потому так не верят словам, что они не способны за ними увидеть истину, включая и такую истину, что этот человек лжёт. Вот он заговорил и я вижу, что он лжёт, и вижу потому, что умею слушать. Не правда ли необычайный оборот - вижу, потому что слышу?!

И я многим бы людям даже могла бы так сказать: ты не видишь меня потому, что не слышишь.

8. Никакой истине нельзя научить, но любой истине можно помочь родиться.

Каким же образом можно помочь родиться истине, коль скоро научить ей совершенно нельзя? Возможно "кесарево сечение". С него обычно и начинает Сократ. Истина тужится глубоко в недрах, самой ей дорогу наверх не пробить. Нужны революционные, экстраординарные меры. Нужно "взять в клещи" мнение человека, и воспользовавшись его общим начальным благим расположением, нанести по нему удары со всех сторон, чтобы мнение "зашевелилось". Обычный результат такого хирургического вмешательства - негодование хозяина мнения по поводу того "что это с ним делают?" Сократ его презирает. Не в том смысле, что он оказывает ему презрение, а в том смысле, что он не обращает на него никакого внимания. Благое расположение сменяется отнюдь не благим. Мы не собирались рожать истину - зачем нам это надо? А точнее, мы думали, что наше мнение вполне сгодится нам вместо истины. А теперь наши иллюзии разрушены. И у кого самолюбие похлеще - будет мстить, так Сократ и дошёл до своего суда, кстати говоря. Ну а у кого самолюбие поменьше, всё же успокоится постепенно где-нибудь в сторонке. Первые потуги прошли неблагополучно. Первые роды крайне тяжелы. Сократ мог бы и прямо спрашивать - вы собираетесь сегодня вместе со мной рожать истину? Но тогда бы никто наверное не ответил ему "да". Поэтому официально, собеседники разыскивают истину, словно пропавшего ребёнка или потерявшееся животное. Так оно звучит как-то отдалённее от собственной "рубахи", что ближе к телу и менее пугающе. Роды опасны. Сократ никому об этом не сообщает, что может кровить, что можно умереть. Хотя вроде бы формально известно, что философия - это наука умирать, но всегда остаётся надежда, что это не про меня. Однако у некоторых роды идут легче - беседа разворачивается, искусство "рожания" начинает увлекать собеседников. Всплывает дополнительный бонус - охота. Охота и роды, роды и охота - вот две козырные карты сократического познания.

Сократ никогда и никого ничему не учит. Его напряжение в общении с неравными собеседниками составляет желание родить собственную истину, эта "повивальная бабка" сама на сносях, и поэтому ложны все утверждения недозрелых читателей, что Сократ знает заранее к чему ведёт, а прочим морочит голову и водит их за нос. Недозрелые читатели судят по себе. Вот если бы они были умнее, они бы так и делали. Но это не про Сократа и не о нём. Трудно рожать самому, нужно хоть какое-то общее движение. Поэтому приходится "заводить" других, и общим содружественным усилием "проталкивать плод".

Мы всегда видим и читаем эти усилия. Сами же роды, я думаю, остались для нас полностью сокрытыми и происходили в те моменты, когда Сократ останавливался где-нибудь посреди улицы или под открытым небом во время военного похода, и замирал на одном месте надолго - там рождались его "дети", его мысли, оттуда они шли весело гулять по свету и забавлялись, и шалили внутри Сократа потом. Платон не мог описать сам момент рождения, для этого нужно было быть уже не Платоном, а феноменологом. Или экзистенциалистом. Но Платон всё же предоставляет нам возможность всё это достроить и увидеть как бы боковым зрением, если мы откроем и поймём всё то, что делает Сократ.

Истина рождается в движении, в общем движении, к которому приложено и собственное усилие, как начинающее, так и завершающее весь процесс.

9. Принцип всех принципов для познания - "познай самого себя".

В каком-то роде человек постоянно познаёт самого себя, и глядя в зеркало, и глядя на горы, море, и даже уставившись в экран телевизора или компьютера. Так что выходит - перед нами тавтология. Не познавать себя нет никакой возможности. И всё же человек изыскивает эту невозможную возможность и успешно не познаёт себя, и осуществляет он это забавнейшим способом - тем способом, что отказывается признавать в познании себя - себя познание. Он говорит - "это то", а "вот это он, не я", так что в конечном счёте оказывается, что познание всегда присутствует, но человек не в состоянии принять его.

Что же он принимает за себя? С радостью то, что он сам о себе воображает, с легкостью, что говорят о нём другие, с досадой всяческую необходимость себя как "общего места", с сомнением всё то, чем он является себе изнутри (якобы непосредственно). Но ни в чём из вышеперечисленного не находит он "самое само" по Сократу. И тогда он прибегает к последнему мерилу и оценивает себя по результативности. Иначе говоря по действенности, потому что и её меряет результатом. "Я - человек ленивый, ничего не смог добиться" - говорит он, и оценивает себя как вещь. Вещи ведь тоже бывают большими и маленькими, как и наши результаты. Наука рассказывает нам какие мы в природе, религия рассказывает нам какие мы в боге, психология рассказывает нам какие мы по жизни, а жена рассказывает нам "какие мы козлы", на этом наше самопознание заканчивается. Вместо самопознания мы совершаем акты "примерок", словно в ателье - подходит ли нам данный описанный темперамент или такой я или рассякой человек, как утверждает религия.

Первыми нам сообщают о нас наши родители, которые ни на похвалу, ни на ругань не скупятся, слушая их, мы задним числом навсегда привыкаем считать себя именно такими. Но затем подключаются и прочие "инстанции", и теперь уже только одно воображение и может спасти нас.

Куда бы я ни глядел, я вижу себя, но себя я не замечаю. Для самопознания места больше нет, слишком многое принято, так что принять "самое само" больше некуда. Поэтому теперь всякий раз, как я буду себя познавать, невольным или специальным образом, я по любому не буду этого признавать, потому что место уже занято. Не актов познания не хватает, а актов открытости ближайшего для самого себя. Каждый из нас уже некогда знал самого себя и уже некогда и забыл. Также просто, как в детстве сказать некоторому моменту "вот это и есть я" после наших актов "самопознания" более невозможно.

Свидетельство о публикации №119052006778