Хайдеггер и Фейербах?

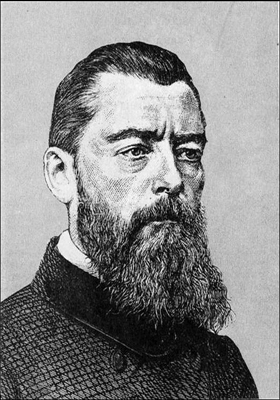

Л. Фейербах. "Критика идеализма" Ф. Доргута.

Да, да... мы не ослышались и не обчитались, фраза " то, что нам ближе всего, повсюду для нас оказывается самым неизвестным и наиболее далёким" - фраза, привычно именуемая хайдеггеровской и стандартно приписываемая одному лишь Хайдеггеру, на самом деле принадлежит Фейербаху. Тем самым, я не хочу сказать, что Хайдеггер её "содрал" - в философии вообще ничего невозможно содрать, ибо даже те, кто лишь повторяет, всегда повторяют плохо, а Хайдеггер не повторяет плохо, а развивает эту мысль; однако, я хочу сказать, что мы слишком поверхностно ещё знаем философию, чтобы понимать откуда приходят к нам впервые некоторые мысли, и кто их "начальный автор".

В философии так бывает часто - мысль, едва слетевшая с губ одного, и совершенно незамеченная, через пару веков становится философским хитом в устах другого философа. Поэтому ещё раз показываю, обращением внимания на это - Хайдеггер не одинок.

Мысль мыслится.... И она никогда не мыслится строго одной единицей, просто, строго одной единицей она мыслится и продумывается лучше всего. Но перед этой единицей, вокруг этой единицы, и после этой единицы мысль мыслится всё равно и продолжает быть.

А ведь казалось бы немыслимое сопоставление, кому такое сопоставление и в голову-то придёт: Хайдеггер и Фейербах! Если мы станем сравнивать их философские воззрения, то никогда, наверное, не найдём единства - и в "измах" запутаемся, и в исторических ситуациях, однако если мы вспомним, что Фейербах - "деревенский затворник", а Хайдеггер - "отшельник гор", и что значит, их философия вырастала, минуя все "измы" из какого-то одного "ближайшего" человеку, то тогда мы будем менее удивлены.

Может быть мы вообще и до сих пор ищем единства не там, где его следовало бы искать?

Мысль Фейербаха на сегодняшний день нисколько не устарела. Современность не считает мышление какой-либо деятельностью, современность считает деятельностью лишь науку и обучение, но наука согласна Хайдеггеру вообще не мыслит, а наша школа и университет, попробуйте ответить сами, - учат ли мыслить?

Тот, кто истинно мыслит сегодня, это бездарь и лентяй в современном убеждении и представлении, т.е. человек незанятый "делом". И только если он может предъявить свои регалии "учёного" и тыкнуть пальцем в свои изданные труды, он заслужит ещё какое-никакое мало-мальское уважение. Но обыкновенный человек, простой человек - без этих "трудов" и регалий в наличии - пропал. Даже если он действительно развлекается и бездельничает, он вызывает меньше подозрений, чем думающий. Потому что думающий - непонятен.

Когда мы мыслим - нас практически нет. Мы почти нигде и ни в чём, мы напрямую в безмерном. А то, что мы осмыслили, не стыкуется с тем, что не осмыслили люди. "Продуманное"(выражаясь хайдеггеровским языком) выглядит враждебно. Так человек, который мыслит становится врагом обществу, миру, людям. "Этому миру, из этих людей" - как сказал бы теперь уже Кьеркегор.

Лучше не мысли, если не хочешь быть изгоем, никто не мыслит и все чувствуют себя нормально. Мышление - глубокий дар, и рождается из избытка, даже когда мыслит человек страдательный. Мышление равняется самобытию, а прочее, не-мыслящее равняется декорации "самости" - когда самость повсюду предъявляется, а её нет, и тем больше предъявляется, чем больше её нет. Но когда шаткая и неустойчивая самость встречается с подлинной, она бесится - во всех отношениях. И дело заканчивается трагедией, проходящей через сердце подлинной самости. Ибо "мыслить - тоже, что быть" - Парменид. И это - всегда самое неприметное, упускаемое из виду.

Из всего этого я заключаю прямо и смело: мыслящий человек всегда будет непонятен немыслящему, но не наоборот. Но как же мы читаем мысли других людей и понимаем их? - Когда сами мыслим, начинаем мыслить - тогда понимаем. И таким образом сами становясь мыслящими, пусть и от толчка, мы становимся теми, кто может понимать. Но если мы не начинаем мыслить, если даже толчка нам недостаточно, и спонтанность мышления не возникает, то мы не понимаем - мы лишь "думаем", что понимаем. И таких, думающих, что понимают, много, очень много. Я бы сказала даже - слишком много, чтобы ясно видеть весь масштаб данной катастрофы. Думающие, что понимают, оттесняют самих себя и других от проблемы непонимания. Искажают и извращают эту проблему. Вреда от них больше, чем от тех, кто имеет смелость признать своё непонимание.

Об этом говорил Сократ - что лучше оставаться в незнании, чем в псевдознании. Об этом писал Хайдеггер - что лишь сам философствующий знает что есть философия. Он удостоверяет её собственным мышлением.

Испытывая нужду в понимании, я испытываю нужду в мыслящих людях. Испытывая нужду в мыслящих людях, я испытываю нужду в людях, способных быть.

С трагедией непонимания связана и трагедия моей личной судьбы. Потому что опережая зачастую в понимании других людей, я не пользуюсь такой же счастливой возможностью с их стороны, и эта тема является для меня длящейся и интимно-болезненной. Однако принцип свободы тут ставит моей силе предел - я не могу осуществить за других то, что они призваны осуществить самостоятельно.

Но у людей, как у людей, всегда находятся дела поважней, чем "только понимание" - их приоритеты дают о себе знать повсеместно - понимание вопрос для них самый последний и почти несуществующий. Что-нибудь знать - они ещё согласны, но только не понимать, и это касается не одной лишь личной и общественной жизни, но даже самых простых предметов. Большинство наших компьютерщиков не понимают своей деятельности, а знают её, и это несмотря на то, что перед ними не человек, а всего лишь машина. Что же говорить о человеке?

Если какой-нибудь человек настроен на понимание другого человека, на мышление и бытие, то он настроен и на понимание всех остальных предметов этого мира, не только на знание их.

Когда понимание есть, то оно есть так, что сквозит во всём.

Но точно также, и аналогично - во всём сквозит и непонимание, орудующее абстрактными знаниями или ограниченным эмпирическим опытом.

Прежде всего человек примеряет к человеку свою опытность, делая того, к кому он примеряет "своё недалёкое", заложником конкретной ограниченности. Также, человек примеряет к другому человеку и социальные представления, как требования соответствовать им во чтобы то ни стало, но понимание... когда о нём вообще заходит речь, где о нём заходит речь?

Для того, чтобы другой человек понял, ты должен ему что-то показать... Но, извините... Тут вступает в силу формула Леонардо: "Люди делятся на три категории: те, которые видят сами; те, которые видят, когда им показывают и те, кто не видит, даже когда им показывают". О последних мы не говорим, так как в их положении всё бесполезно. Но вот любопытен средний пласт людей, которые видят лишь в том случае, когда им показывают. Несомненно, мне известны подобные люди, но несомненно мне известно о них и следующее - они видят, но всё равно не понимают.

Очевидно, по поводу мышления, Леонардо должен был бы написать другую цитату, которая звучала бы приблизительно так: лишь те, кто мыслит - видят сами. Остальные же делятся на тех, кто способен увидеть, но не понять и на тех, кто не может даже увидеть.

Следовательно, у нас тут идёт речь, коль скоро мы взялись говорить о мышлении и понимании, лишь о тех, кто видит сам.

Соответственно, сколько бы я ни показывала и не выражала истину или правду, своё чувство или свою мысль - на другом конце моих отношений меня всегда уже ожидает недочёт, устранить который я не имею никакой возможности, поскольку его природа такова, что не позволяет устранить его "со стороны", или как выражался Кьеркегор - "двери в свободу открываются лишь изнутри, но не снаружи". И потому, дело не в отсутствии проявления или в плохом показе, а в отсутствии мышления у того, кто смотрит.

Как прекрасно не были бы написаны диалоги Платона, уйма людей читает их и не понимает, что там написано. И при этом люди даже видят, что диалоги прекрасны.

Приблизительно также, немало людей видели мою странную самобытность и притягивались к ней, но никто из них не рискнул её понимать. И какой бы хорошо написанной книгой не оказалась моя жизнь - для тех, кто не мыслил она всегда будет недоступной.

Свидетельство о публикации №119051306974