Имя на поэтической поверке. Александр Кочетков

Таким стихотворением для Александра Сергеевича Кочеткова стала написанная в 1932году «Баллада о прокуренном вагоне», которое, часто называют по одной строке в балладе – «С любимыми не расставайтесь!».

Это действительно прекрасное стихотворение.

Редкая удача.

О истории появления «Баллады о прокуренном вагоне» рассказывает жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева, его очаровательная муза, дочь учёного - краеведа и основателя Ставропольского краеведческого музея Григория Николаевича Прозрителева, в оставшихся после её смерти и до сих пор не опубликованных записках:

«Лето 1932 года мы проводили в Ставрополе, у моего отца. Осенью Александр Сергеевич уезжал раньше, а я должна была приехать в Москву позднее.

Билет был куплен – Ставропольская ветка до станции Кавказской, там, на прямой поезд Сочи – Москва.

Расставаться было трудно, и мы оттягивали, как могли. Накануне отъезда мы решили продать билеты и хоть на три дня отсрочить отъезд.

Эти же дни – подарок судьбы – переживать как сплошной праздник.

Кончилась отсрочка, ехать было необходимо.

Опять куплен билет, и Александр Сергеевич уехал. Письмо от него со станции Кавказской иллюстрирует настроение, в каком он ехал.

(В этом письме есть выражение - «полугрущу, полусплю. В стихотворении «полуплакал, полуспал»).

В Москве, у друзей, которых он извещал о первом дне приезда, его появление было принято как чудо воскрешения, так как его считали погибшим в страшном крушении, которое произошло с сочинским поездом на станции Москва - товарная.

Погибли знакомые, возвращавшиеся из сочинского санатория. Александр Сергеевич избежал гибели потому, что продал билет на этот поезд и задержался в Ставрополе на три дня.

В первом же письме, которое я получила от Александра Сергеевича из Москвы, было стихотворение:

«Баллада о прокуренном вагоне».

«Как больно, милая, как странно,

Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, -

Как больно, милая, как странно

Раздваиваться под пилой.

Не зарастёт на сердце рана -

Прольётся чистыми слезами,

Не зарастёт на сердце рана –

Прольётся пламенной смолой.

- Пока жива, с тобой я буду –

Душа и кровь неразделимы –

Пока жива, с тобой я буду –

Любовь и смерть всегда вдвоём.

Ты понесёшь с собой повсюду

Родную землю милый дом.

- Но если мне укрыться нечем

От жалости неисцелимой,

Но если мне укрыться нечем

От холода и темноты!

- За расставаньем будет встреча,

Не забывай меня, любимый,

За расставаньем будет встреча,

Вернёмся оба – я и ты.

Но если я безвестно кану –

Короткий свет луча дневного, -

Но если я безвестно кану

За звёздный пояс, в млечный дым?

- Я за тебя молиться стану

Чтоб не забыл пути земного,

Я за тебя молится стану,

Чтоб ты вернулся невредим.

Трясясь в прокуренном вагоне,

Он стал бездомным и смиренным,

Трясясь в прокуренном вагоне,

Он полуплакал, полуспал,

Когда состав на скользком склоне

Вдруг изогнулся страшным креном,

Когда состав на скользком склоне

От рельс колёса оторвал.

Нечеловеческая сила,

В одной давильне всех калеча,

Нечеловеческая сила

Земное сбросила с земли.

И никого не защитила

Вдали обещанная встреча,

И никого не защитила

Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь!

С любимыми не расставайтесь!

С любимыми не расставайтесь!

Всей кровью прорастайте в них –

И каждый раз навек прощайтесь!

И каждый раз навек прощайтесь!

И каждый раз навек прощайтесь!

Когда уходите на миг!».

Убереженный судьбой от происшедшего накануне крушения поезда, поэт не мог не думать над природой случайностей в жизни человека, над смыслом встречи и разлуки двух любящих друг друга существ».

Так мы узнали дату написания – 1932 год и исполненную драматизма историю стихотворения, которое было напечатано впервые спустя 32-а года, в 1966 году в альманахе «День поэзии».

Но и ненапечатанное, оно в изустной версии, передавалось от одного человека к другому, получило огромную огласку.

Сейчас в ХХI веке наблюдается явственный спад «поэтической любви…».

И всё же.

Инспектируя ХХ век, мы не должны забыть ни одного имени поэтического столетия. Громкие и известные имена – всегда на слуху, но бывает, что и они не выдерживают испытания временем.

Ведь не секрет, что стоящие «у руля» поэты, прежде всего издают себя и для приличия немного других. И они «пролистали имя Александра Кочеткова.

Он не был членом Союза писателей, не имел чинов и наград, не имел званий.

А слава и популярность у Александра Кочеткова была несомненной. Только прятались они в тени его скромности.

Слава получилась какой-то анонимной, но зато всенародной.

В списках различнейших вариантов стихотворение ходило по фронту, часто без имени автора, как народное.

Стихотворение положено на музыку, песня звучала в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», строка из «Баллады о прокуренном вагоне» - стала названием пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».

Стихотворение звучит в финале фильма, его читают Андрей Мягков и Валентина Талызина.

Стихотворение стало хрестоматийным.

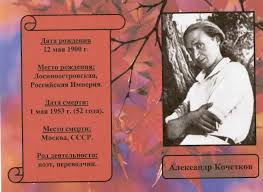

Теперь об авторе:

Александр Сергеевич Кочетков родился 12 мая 1900 года, на узловой железнодорожной станции Лосиный Остров, Московской области. Так как его отец был железнодорожником, жилище семьи располагалось прямо за вокзалом.

В 1917 году окончил Лосиноостровскую гимназию и. Уже тогда юноша увлекался поэзией, а потому поступил на факультет филологии МГУ. Во время учёбы он познакомился с известными на тот момент поэтами Верой Меркурьевой и Вячеславом Ивановым, которые стали его поэтическими наставниками и учителями.

Вскоре был мобилизован в Красную Армию. Годы 1918-1919 – армейская служба поэта.

Затем в разное время он работал то библиотекарем на Северном Кавказе, то в МОПРе (международная организация помощи борцам революции), то литературным консультантом.

И всегда при всех – самых трудных – обстоятельствах жизни, продолжал упоённо работать над стихами, до самой своей ранней смертью, в 52 года.

Писать же Александр Кочетков начал рано – с четырнадцати лет.

Хорошо известны мастерски выполненные им переводы Хафиза, Анвари, Фару, Унсари и других творцов поэтического Востока, переводы Шиллера, Корнеля, Расина, Беранже, грузинских литовских, эстонских поэтов, в 30-ые годы.

Переводы, в небольшой степени, за счёт оплаты, поддерживали сносное материальное положение семьи.

Как автор оригинальных произведений Александр Кочетков малоизвестен читателю.

В 1974 году в издательстве «Советский писатель» отдельной книгой вышло самое крупное его произведение – драма в стихах «Николай Коперник».

Были опубликованы две его одноактные пьесы: «Голова Гомера» - о Рембранте и «Аделаида Граббе» - о Бетховене.

Вышли циклы лирических стихотворений в «Дне поэзии», в журналах «Памира» и «Литературная Грузия».

Вот и всё. Остальная (весьма ценная) часть наследия (лирика, поэмы, драмы в стихах, переводы) остаётся всё время достоянием архива.

Друг поэта Лев Озеров, который составил и подготовил и издал в 1985 году книгу стихотворений и поэм «С любимыми не расставайтесь» - написал о них:

«Стихи Александра Кочеткова отличаются отточенностью формы и классическим изяществом».

За сочинениями Александра Кочеткова возникает их творец – человек большой доброты и честности. Он обладал даром сострадания к чужой беде. Постоянно опекал старух и бездомных кошек.

«Чудак этакий!» - скажут иные. Но он был художником во всём.

Деньги у него не водились, а если и появлялись, то немедленно перекочёвывали – под подушки больных, в пустые кошельки нуждающихся.

Он был беспомощен в отношении устройства судьбы своих сочинений.

Стеснялся относить их в редакцию. А если и относил, то стеснялся приходить за ответом.

Боялся грубости и бестактности. Типичный интроверт: тихий, скромный, застенчивый, приветливый и добродушный, закрытый и стеснительный, боявшийся относить свои стихи в редакцию, чтобы не нарваться на грубость.

До сих пор мы в большом долгу перед памятью Александра Кочеткова. Близкие по духу творческие люди ценили Александра Сергеевича. Это относилось в первую очередь к Павлу Антокольскому, Арсению Тарковскому, С интересом и дружеским вниманием относилась к Александру Кочеткову Анна Ахматова.

Александр Сергеевич хорошо знал Марину Ивановну Цветаеву и даже дал ей с сыном Георгием, приют на несколько июльских дней 1941 года в доме, который снял на лето в деревне Пески, у Казанской железной дороги.

12 июля 1941 года Марина Ивановна и сын Георгий вместе с семьёй Кочетковых приезжают в Пески, здесь можно отдохнуть от московской духоты и бомбёжек, перед отъездом с Литфондом «в неизвестном направлении», которое оказалось злополучной Елабугой.

Через день, 14 июля, в дневнике Георгия, появляется запись: «Вчера я был на грани смерти: чуть не утонул в Москве - реке. К счастью, Кочетков меня спас». Георгию, на то время было - 16 лет.

Семья Кочетковых в октябре 1941 года, эвакуировалась в Ташкент.

Александр Сергеевич Кочетков ещё полностью не показан читающей публике, надеяться, что это будет сделано в ближайшие годы опрометчиво, благо хоть, что его многие знают, как автора незабываемой: «Баллады о прокуренном вагоне».

Если самым беглым образом обрисовать его внешность, то у Александра Кочеткова были длинные, зачёсанные назад волосы.

Он был лёгок в движениях, сами движения эти выдавали характер человека, действия которого направлялись внутренней пластикой.

У него была походка, какую сейчас редко встретишь, мелодична, предупредительна, в ней чувствовалось что-то очень давнее.

У него была трость, и носил он её галантно, по светски, чувствовался прошлый век, да и сама трость, казалась, была давняя, времён А.С. Грибоедова.

Одевался он бедно, но при этом выглядел элегантно благодаря тому, что не расставался со старинной тростью.

Он был приветлив, и дружелюбен.

Каким бы он ни был печальным или усталым, его собеседник этого не чувствовал.

Собеседник видел перед собой, рядом с собой, милого, душевного, чуткого человека.

Даже в состоянии недуга, недосыпа, нужды, даже в пору законной обиды на невнимание редакций и издательств, Александр Сергеевич делал всё для того, чтобы его собеседнику или спутнику это состояние не передалось, чтобы ему было легко.

Лев Озеров вспоминает, именно с такой идущей от души лёгкостью он однажды обернулся ко мне и, мягко стукнув тростью по асфальту, сказал:

«У меня имеется одно сочинение, представьте себе – драма в стихах.

Не составит ли для Вас труда познакомиться – хотя бы бегло – с этим сочинением? Не к спеху, когда скажите и если сможете…».

Так, году в 1950-м ко мне попала драматическая поэма «Николай Коперник».

Из этой истории создаётся образ поэта и нелёгкое время, в котором жил и творил Александр Кочетков, в разных жанрах творчества, лирика, драматические новеллы, переводы».

Скончался Александр Сергеевич Кочетков 1-го мая 1953 года, в возрасте 52-х лет, не дожив 12 дней, до 53-х лет. Жены не стало после 4-х лет, детей у них не было.

Урна с прахом, Александра Кочеткова, захоронена на Донском кладбище.

Повествование о жизненном и творческом пути замечательного русского поэта Александра Сергеевича Кочеткова, хочу завершить его прозрачными стихотворениями.

Из поэтического наследия Александра Кочеткова.

***

«И снежинки, влетевшие

в столб чужого огня,

К человеческой нежности

возвращают меня.

И в ручье, вечно плещущем

непостижно куда,

Человеческой нежности

раскололась звезда.

И в туман убегающим

молодым голосам

С человеческой нежностью

откликаюсь я сам.

Не мечту ль, уходящую

С каждым смеркнувшим днём,

Человеческой нежностью

Безрассудно зовём?».

***

«Ласточки под кровлей черепичной

Чуть журчат, стрекочут тополя.

Деловито на оси привычной

Поворачивается земля.

И, покорно медленному кругу,

Не спеша, струятся в полусне –

Воды к морю, ласточки друг к другу,

Сердце к смерти, тополя к луне».

***

«Так, молодости нет уж и в помине,

От сердца страсть, как песня далека,

И жизнь суха, как пыльный куст полыни,

И, как полынь, горька.

Но почему ж, когда руки любимой

Порой коснусь безжизненной рукой,

Вдруг сдавит грудь такой неодолимой,

Такой сияющей тоской?

И почему, когда с тупым бесстрастьем

Брожу в толпе, бессмысленно спеша,

Вдруг изойдёт таким поющим счастьем

Глухая, скорбная душа?

И этот взгляд, голодный и усталый,

Сквозь города туманное кольцо,

Зачем я возвожу на вечер алый

Как на прекрасное лицо?».

«Поэт».

«Средь голых стен, изъеденных клопами,

Ни в смерть, ни в страсть не верящий давно,

Сидит поэт, и пялится в окно,

И утомлённо вопрошает память.

Внизу – проспект с огнями и толпами,

Здесь – гребни крыш, безлюдно и темно.

В пустом бокале вспыхнуло вино.

Восходят звёзды робкими стопами.

Пером он помывает в пузырьке,

Чтоб раздробить сгустившуюся влагу –

И лёгкая строка, скользя к строке,

Узором клякс ложится на бумагу.

Поэзия российская жива,

Пока из клякс рождаются слова».

Свидетельство о публикации №119042801096