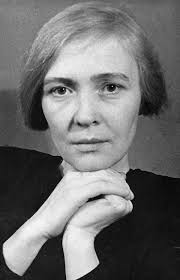

Имя на поэтической поверке. Ольга Берггольц

Русской советской поэтессе Ольге Фёдоровне Берггольц, посвящены следующие строгие строки:

«Ольга Берггольц».

1910 - 1975

«У Победы лицо не девчоночье,

А оно как могильный ком.

У Победы лицо не точёное,

А очерченное штыком.

У Победы лицо нарыдавшееся

Лоб её, как в траншеях бугор.

У Победы лицо настрадавшееся –

Ольги Фёдоровны Берггольц».

Надо отдать должное Ольга Берггольц – прижизненная легенда, Её до сих пор называют: «Музой блокадного Ленинграда».

Все 900 дней блокады она провела в осаждённом городе. В Доме Радио она работала все дни блокады, почти ежедневно ведя радиопередачи, позднее вошедшие в её книгу: «Говорит Ленинград», выступала на фабриках и заводах, в воинских частях и на кораблях Балтийского флота.

Её редкостные по своему накалу стихи, отражали высокий и гордый дух ленинградцев, вынесших беспримерно тяжкие испытания и невзгоды.

Спустя самое недолгое время тихий голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших и тёмных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда.

Это превращение показалось едва ли не чудом: из автора мало кому известных детских книжек и стихов, про которые говорилось: «это мило, славно, приятно – не больше», Ольга Берггольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда.

Голос Ольги Берггольц источал небывалую энергию. Она делала репортажи с фронта, читала их по радио. Её голос звенел в эфире три с лишним года. Её голос знали. Её выступления ждали.

Её слова, её стихи входили в замёрзшие, мёртвые дома, вселяли надежду, и жизнь продолжала теплиться.

***

«Товарищ, нам горькие выпали дни,

Грозят небывалые беды,

Н мы не забыты с тобой, не одни, -

И это уже победа!»

Порой казалось, что с горожанами беседует человек, полный сил и здоровья, но Ольга Фёдоровна, как и все горожане, существовала на голодном пайке.

Однажды её подруга, писательница Вера Кетлинская раздобыла бутылочку рыбьего жира, и приготовилась жарить лепёшки из «причудливого месива, куда основной массой входила кофейная гуща», - позвонила Ольге Фёдоровне и позвала, чтобы поделиться.

Та ответила: «Иду». Идти надо было полтора квартала в темноте на ощупь.

Возле филармонии обо что-то споткнулась, упала на полузанесённого снегом мертвеца.

От слабости и ужаса не смогла подняться, стала застывать …и вдруг услышал прямо над собой голос.

Свой голос. Из репродуктора. Голос несдающегося духа над готовым сдаться телом!

И неслучайно ведь германские фашисты вносят Ольгу Фёдоровну в чёрный список людей которые будут расстреляны сразу же по взятию города.

Символично, после войны на гранитной стеле Пискарёвского мемориального кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях при защите города, были высечены именно слова, из её стихотворения:

Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане - мужчины женщины дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя Ленинград,

Колыбель революции.

Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

Ольга Берггольц как-то сказала, что лучшим своим произведением она считает надпись на Пискарёвском кладбище - "Никто не забыт, ничто не забыто",- которые и впрямь великие слова.

Русская советская поэтесса, прозаик, Ольга Фёдоровна Берггольц родилась 12 мая 1910 года в Санкт Петербурге.

Мать-Мария Тимофеевна Берггольц, отец Фёдор Христофорович Бергольц, врач-хирург (фамилия немецкая по деду со стороны отца).

Кроме неё в семье была ещё младшая сестра Марья. Детские годы прошли на окраине Невской заставы.

С 1918 по 1920 годы жила вместе с семьёй в Угличе в бывших кельях Богоявленского монастыря.

Росла и училась в трудовой школе, которую окончила в 1926 году. Первое стихотворение «Пионерам» было напечатано в газете «Ленинские искры» в 1925 году.

В 1925 году пришла в литературное объединение рабочей молодёжи «Смена», где встретила поэта Бориса Корнилова, первого мужа и отца дочери Иры, с которым позднее училась на Высших курсах при Институте истории и искусств.

Здесь преподавали такие учителя, как Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский, выступали Багрицкий, Маяковский, Уткин.

С 1930 года работает в детской литературе, печатается в журнале «Чиж». Поступила на филологический факультет Ленинградского университета. В 1930 – 1931 годах разъездной корреспондент газеты «Советская степь» в Казахстане.

Затем, возвращается в Ленинград, редактирует комсомольскую страницу многотиражной газеты завода «Электросталь».

Писательская работа Ольги Берггольц началась с книжек для детей вышедших в 1929 – 1932 годах, а также с очерков и рассказов, отражающих героику строительства первых пятилеток.

Молодой поэтессе помогал своими советами С.Маршак, внимательно следил за её работой М.Горький.

В1930 году разводится с Борисом Корниловым, с которым не сошлись характерами. Борис Корнилов был талантливый поэт, автор песни «Песня о встречном», положенной на музыку Д.Шостаковича, для фильма «Встречный» -1931 год.

«Нас утро встречает прохладой,

Нас ветром встречает река,

Кудрявая, что ж ты не рада

Весёлому пенью гудка?

Не спи вставай кудрявая!

В цехах звеня,

Страна встаёт со славою

На встречу дня», и так далее…

Борис Корнилов погиб молодым, не успев проявить во всю мощь свой крупный талант, попал под репрессии и был расстрелян 21 февраля 1938 года в Ленинграде.

В 1930 году Ольга Фёдоровна выходит замуж за однокурсника по университету Николая Молчанова, с которым пробудет до его смерти, у неё на руках, от голода, в блокадном городе.

На долю Ольги Фёдоровны выпали тяжёлые испытания. Беды ходили за ней по пятам.

В декабре 1938 года Ольгу Фёдоровну по доносу была арестована и заключена в тюрьму, но в июне 1939 года, проведя, в застенках 137 дней была освобождена.

Беременная она полгода провела в тюрьме, где после пыток родила мёртвого ребёнка, (обе её дочери умерли прежде, Майя и Ира).

В 1940 году Ольгу Фёдоровну восстановили в партии, а в марте 1942года, её отец Фёдор Берггольц за отказ стать осведомителем, был выслан из блокадного Ленинграда, органами НКВД в Минусинск, Красноярского края.

В конце 1942 года, Ольга Фёдоровна, уже похоронив мужа, согласилась слетать в командировку в Москву.

Когда самолёт оторвался от взлётной полосы, заплакала. Впервые.

Летели низко, опасаясь немецких зениток. Над блокадным» кольцом» самолёт атаковали немецкие «мессершмитты», наши «ястребки» сопровождавшие рейс, начали с ними драться, бой шёл над лайнером, видно было как один из истребителей, наших, врезался в землю.

В Москве гостью встретили радушно, удивились, что такая круглолицая – тут ещё не видели людей, отёкших от голода.

За годы блокады Ольга Фёдоровна создала свои лучшие поэмы посвящённые защитникам Ленинграда «Февральский дневник» и «Ленинградскую поэму».

После войны выходит книга «Говорит Ленинград» о работе на радио во время войны, написала пьесу «Они жили в Ленинграде» - поставленную в театре А.Таирова.

После командировки в освобождённый Севастополь создала трагедию «Верность». Новой ступенью в творчестве Ольги Берггольц явилась прозаическая книга «Дневные звёзды» - 1952 год, позволяющая понять и почувствовать «биографию века», судьбу поколения.

Дневники, которые поэтесса вела много лет, при её жизни не увидели света, архив после смерти, был конфискован властями и помещён в спецхран.

Большинство не публиковавшихся в России произведений, из наследства Ольги Фёдоровны, вошли в 3-ий том её сочинений в 1990 году.

С 1946 года, Ольга Фёдоровна оказалась среди тех, немногих людей, от неё не отвернувшихся, кто продолжал посещать её, заботиться о ней, слушать и хранить её стихи, и в первую очередь, эта была Анна Андреевна Ахматова.

Умерла Ольга Фёдоровна Берггольц 13 ноября 1975 года в Ленинграде.

Похоронена на Литературных мостках Волковского кладбища.

Несмотря на прижизненную просьбу писательницы похоронить её на Пискарёвском мемориальном кладбище, где высечены в граните её слова: «Никто не забыт и ничто не забыто», тогдашний глава Ленинграда, ныне забытый П.Романов, отказал писательнице.

Величайшие строки – «Никто не забыт и ничто не забыто» - лучше всяких слов выражают всероссийскую боль и страдание, печаль и память о погибших в блокадном Ленинграде, и выдающуюся роль поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц, в мужественной обороне блокадного Ленинграда.

Советский народ высоко оценил, орденами и медалями, вклад Ольги Фёдоровны Берггольц в дело Победы.

-орден Ленина-1967 год.

-орден Трудового Красного Знамени-1960 год.

-медаль «За оборону Ленинграда-1943 год.

-медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

-Сталинская премия третьей степени - 1951год-за поэму «Первороссийск»-1950 год.

-почётный гражданин Санкт-Петербурга-1994 год.

Памятник Ольге Берггольц - установлен во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусств на ул. Гороховой, где в годы войны Великой Отечественной войны был госпиталь.

Именем Ольги Берггольц названа улица в Невском районе Санкт – Петербурга. Также именем Ольги Берггольц названа улица в центре Углича.

Бронзовый барельеф памяти Ольги Берггольц установлен при входе в Дом радио.

По произведениям Ольги Берггольц поставлены два художественных фильма «Дневные звёзды» - 1966 год (реж,Игорь Таланкин) и «Первороссияне» - 1967 год (реж.Евгений Шифферс).

К 100-летию со дня рождения поэтессы, в 2010году, петербургский театр «Балтийский дом» поставил спектакль «Ольга.Запретный дневник».

Творчество Ольги Берггольц глубоко лирично и очень искренно. В нём звучит напряжённая трагическая нота и в то же время твёрдая убеждённость в правоте своих идеалов своего дела.

Ольгу Фёдоровну Берггольц, по праву называют духовной матерью блокадников, осаждённого Ленинграда.

Из поэтического наследия Ольги Берггольц.

5 декабря 1941 года. Идёт четвёртый месяц блокады. До пятого декабря воздышные тревоги длились по 10 -12 часов. Ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба.

«Разговор с соседкой».

Дарья Власьевна, соседка по квартире,

сядем, побеседуем вдвоём,

Знаешь, будем говорить о мире,

о желанном мире, о своём.

Вот мы прожили почти полгода,

полтораста суток длится бой.

Тяжелы страдания народа –

наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,

дрожь земли, обвал невдалеке,

бедный ленинградский ломтик хлеба –

он почти не весит на руке…

Для того чтоб жить в кольце блокады,

ежедневно смертный слушать свист,-

сколько силы нам, соседка, надо,

сколько ненависти и любви…

Столько, что минутами в смятенье

ты сама себя не узнаёшь:

-Вынесу ли? Хватит ли терпенья?

-Вынесешь. Дотерпишь, Доживёшь.

Дарья Власьевна, ещё немного,

день придёт – над нашей головой

пролетит последняя тревога

и последний прозвучит отбой.

И какой далёкой, давней – давней

нам с тобой покажется война

в миг, когда толкнём рукою ставни,

сдёрнем шторы чёрные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,

полнится покоем и весной…

Плачьте тише, смейтесь тише, тише,

будем наслаждаться тишиной.

Будет свежий хлеб ломать руками,

тёмно – золотистый и ржаной.

Медленными крупными глотками

будем пить румяное вино.

А тебе – да ведь тебе ж поставят

Памятник на площади большой!

Нержавеющей, бессмертной сталью

Облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,

в наскоро повязанном платке,

вот такой, когда под артобстрелом

ты идёшь с кошёлкою в руке.

Дарья Властьевна, твоею силой

Будет вся земля обновлена.

Этой силе имя есть – Россия.

Стой же и мужайся, как она!

« Борису Корнилову».

…И всё не так, и ты теперь иная, поёшь другое, плачешь о другом…

Борис Корнилов.

1

О да, я иная, совсем иная!

Как быстро кончается жизнь…

Я так постарела, что ты не узнаешь.

А может, узнаешь? Скажи!

Не стану прощенья просить я, ни клятвы –

напрасной – не стану давать.

Но если – я верю – вернёшься обратно

но если сумеешь узнать,-

давай о взаимных обидах забудем,

побродим, как раньше, вдвоём,-

и плакать, и плакать, и плакать мы будем,

мы знаем с тобою – о чём.

1939 год.

2

Перебирая в памяти былое,

я вспомню песни первые свои:

«Звёзда горит над розовой Невою,

заставские бормочут соловьи…»

…Но годы шли всё горестней и слаще,

земля необозримая кругом.

Теперь – ты прав,

мой первый

и пропащий,-

пою другое,

плачу о другом…

А юные девчонки и мальчишки,

они – том же: сумерки, Нева…

И та же нега в этих песнях дышит,

и молодость по-прежнему права.

1940 год.

Стихи о любви.

Взял неласковую, угрюмою,

С бредом каторжным, с тёмною думою,

С незажившей тоскою вдовьей,

с непрошедшей старой любовью,

не на радость взял за себя,

не по воле взял, а любя.

1942 год.

Ответ.

А я вам говорю, что нет

напрасно прожитых мной лет,

ненужно пройденных путей,

впустую слышанных вестей.

Нет невоспринятых миров,

нет мнимо розданных даров,

любви напрасной тоже нет,

любви обманутой, больной,-

её нетленно – чистый свет

всегда во мне,

всегда со мной.

И никогда не поздно снова

начать всю жизнь,

начать весь путь,

и так, чтоб в прошлом бы – ни слова,

ни стона бы не зачеркнуть.

1952,1960 год.

***

Я люблю сигнал зелёный,

знак свободного пути.

Нелюбимой, невлюблённой,

хорошо одной брести.

Снег легчайший осторожно

вертится у самых губ…

О, я знаю, - всё возможно,

всё сумею, всё смогу.

Разве так уж ты устала,

беспокойная душа,

разве молодости мало,

мира, круглого, как шар?

И твердят во всей природе

зелёные огоньки:

проходите, путь свободен

от любви и от тоски…

Свидетельство о публикации №118123001431

С уважением! Лев.

Лев Баскин 23.07.2022 15:43 Заявить о нарушении