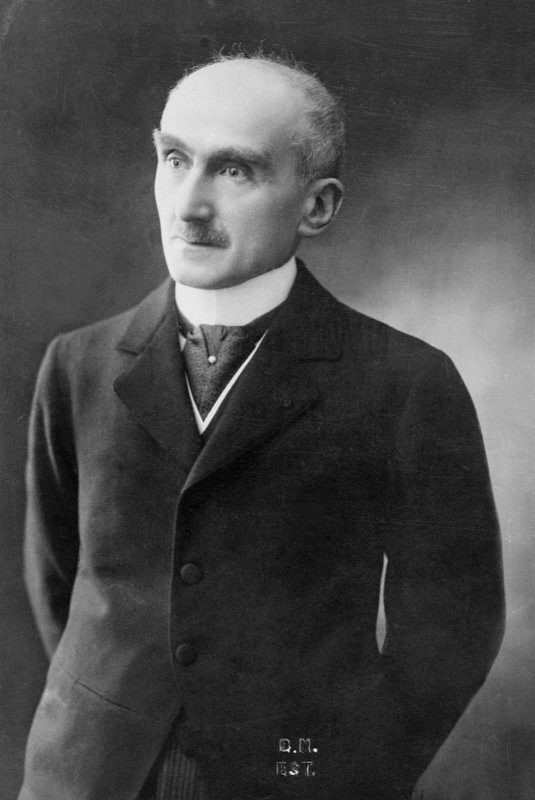

Светлой памяти Бергсона

"Непосредственные данные сознания" - одна из них. Это ранняя работа, однако в ней уже хорошо виден весь "жизненный порыв" автора, всё, что в "Творческой эволюции" будет лишь "последним заключительным концертом", если позволительно будет так сказать и вообще уместно сравнивать творчество этого философа с творчеством музыканта, а мы думаем, что вполне уместно - ведь как известно, отец Бергсона был сам профессиональным музыкантом, и виртуозность, изощрённость и тонкость его сына, очевидно доставшиеся ему по наследству, кажутся достойными именно такого сравнения.

В "Непосредственных данных сознания" Бергсон берётся исследовать "интенсивность" и "длительность", то есть такие характеристики, которые по его убеждению не являются пространственными, и следовательно, не могут быть взяты средствами обычной логики. Наше мышление и наша речь привязаны к пространству(протяжённости) - считает Бергсон, но внутренние характеристики нашей субъективной деятельности полностью не таковы.

То есть, если Декарт "не-протяжением" считал одно лишь мышление, то Бергсон считает в каком-то смысле наоборот. Мышление по Бергсону, в крайнем случае, так называемая, его рациональная часть, целиком выстраивается на пространстве и отталкивается от пространства. Последовательность, рядом-нахождение, место, горизонт, простор, тело и даже современная "складка", действительно похожи на фантомы протяжённости, что уже говорить о всей прочей "логике твёрдых тел"!Исходя из этого допущения, мы должны очевидно предполагать, что и любая философская система осознанно или неосознанно эксплицирует вместе с собой определённый тип своего пространства. И эти типы могут вовсе порой слабо перекликаться, однако они имеют всё же общий характер своего протяжения. И даже сам Декарт, активно занимающийся геометрией, - подтверждение тому)) - не напоминает ли философский метод Декарта каким-то странным образом его декартовы координаты, систему координат - не достаточно ли оба прямолинейны?

Так классическая философия всегда апеллировала к абсолютному пространству, но современная, сбежав из абсолютного пространства, апеллирует теперь к топологическому. Следовательно, в полном смысле слова, побег не удался. И то мышление, которое Декарт считал "не протяжённостью", какой бы странной протяжённостью оно ни обладало - всё же протяжённо?

Оставим пока вопрос открытым и посмотрим, что явственно не протяжённым считает и называет Бергсон. Любую интенсивную "величину", всякую интенсивность нашего субъективного переживания. Правда, доказательств у Бергсона нет, несмотря на многие десятки страниц его рассуждений, Бергсон кажется ищет какие-то неопровержимые "улики" в подтверждение, но не находит их.

Вот в этом месте и позволим себе вклиниться, чтобы написать и по возможности подтвердить, что Бергсон по существу прав, и показать в чём же он по существу прав.

Бергсон пишет, что величины делят на экстенсивные(измеримые) и интенсивные(которые по Бергсону и величинами то в полном смысле слова назвать нельзя), первые складывают, отнимают, приращают, помещают друг в друга или накладывают, а вот вторые... Вторые озадачивают тем, что с ними всего этого делать нельзя. Бергсон говорит, что мы лишь условно так выражаемся, что одно наше усилие меньше другого, одно наше волнение более волнуемо чем иное, одна тоска больше другой. В самом деле, ведь не числами же они измеряются, и кто их измеряет и как вообще их друг с другом соизмерять? Бергсон тщится показать, что так делать нельзя, против всякой логики и всякого здравого смысла. Но если так делать нельзя, то что же мы тогда в этих словах выражаем? И почему здесь создаётся великая путаница, через узлы которой становятся неразрешимыми и многие философские проблемы, как считает сам Бергсон?

Крайне просто было бы написать, что Бергсон хочет разделить и развести предельно в разные стороны время и пространство, но это также не будет соответствовать действительности, потому что Бергсон и время "делит" приблизительно таким же образом - на время, текущее и следующее вообще и "длительность", а последняя по своей странности соответствует полностью "интенсивности". Следовательно, Бергсон не время отделяет от пространства или пространство от времени, а их вместе, пространство и время разделяет совершенно оригинальным самобытным способом - на одно и пространство, и время и на совершенно иное пространство и время. И совершенно иным пространством и временем, Бергсон именует "интенсивность" и "длительность". Их основная черта по Бергсону - "сплошность" (наше выражение), другими словами говоря, они - единый, неделимый континуум, или же то, что в известном смысле не имеет частей. И эти пространство, и время, утверждает Бергсон, постоянно ускользают от нашего внимания. Мы работаем и мыслим только первое пространство и время - то, что делимо, - что не только допускает, но и требует своего деления.

Но в таком случае, Бергсон расходится кардинально не только с позицией Декарта, но и с Кантом, утверждавшим, что пространство и время - это априорные формы нашего чувственного созерцания(пространство - внешнего созерцания, а время - внутреннего). Ведь априорное тогда "даёт трещину в себе самом". И опять же оказывается, что есть внешние пространство и время, и есть как бы внутренние, субъективные, то есть за пространством и временем признаётся их "объективная", природная составляющая, которая исключительно лишь в человеке становится особенной, неповторимой формой их постижения, но которая однако не только в человеке, но уже и в любой жизни, в любом живом организме приобретает выдающийся характер "интенсивности" и "длительности".

Между тем, концепция Бергсона была принята и оставила свой след в истории скорее за пылкость, экстравагантность и настойчивую экспрессию своих взглядов, чем за истинность проникновения в реальное положение. Несмотря на пошатнувшиеся, в связи с развитием науки, утверждения Декарта и Канта, именно они продолжают царить на философском Олимпе в плане рассматриваемых вопросов пространства и времени. Хотя их подходам сегодня можно уже много чего "вменить" и "предъявить", всё же эти подходы остаются для нас чуть ли не лучшими "рабочими гипотезами" пространства - времени.

Такая вопиющая, характерная несправедливость не случайна, она имеет своё точное объяснение.

Свидетельство о публикации №118122902469