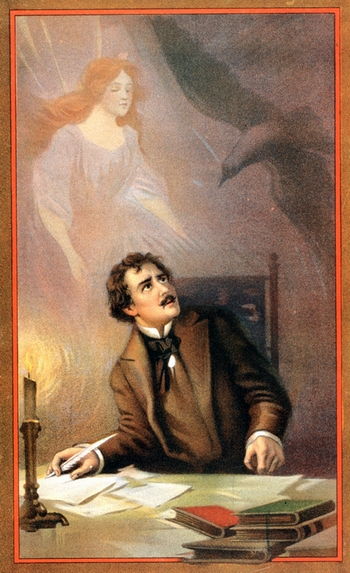

Эдгар По Ворон - The Raven

Ночью, слабый и усталый, я дремал над книгой старой,

Тишина в библиотеке ослабляла груз потерь,

Но часы пробили полночь, (до сих пор дрожишь, как вспомнишь!)

И с последним их ударом стук в мою раздался дверь.

Это просто гость нежданный! Хоть он в час явился странный,

Но уж если он явился – то пускай войдёт теперь!

В декабре случилось это: в одинокий дом поэта,

Где в камине угли тлели, постучал незваный гость,

А в душе пылало горе о потерянной Леноре,

Душу чистую на небо ангел навсегда унёс!

В книгах я искал ответа: как длинна разлука эта?!

Иль она ко мне вернётся, или я к ней – вот вопрос.

На окне в пурпурных шторах непонятный тихий шорох,

Стук отчётливый раздался снова в запертую дверь,

Задрожал сперва от страха, но печаль сильней, однако,

Нет со мной моей Леноры, что ж бояться мне теперь?

Кто бы ни был гость полночный – я засов откинул прочный

И, бесстрашный от печали, распахнул пред гостем дверь.

Никого нет на пороге! Снег не тронут на дороге,

След ничей не нарушает его девственную гладь,

- Сэр почтенный или дама! В затруднении я прямо:

Не видать фигуры Вашей, как Вас надо называть?!

После крикнул я: «Ленора!» Отозвалось эхо скоро,

Это было только эхо, эхо крика моего.

Эхо, больше ничего.

Дверь закрыл. Стук вновь раздался. Я уж больше не боялся,

Гость неведомый полночный в дверь войти не хочет, но

Есть дорога и другая! Я окошко открываю:

- В дверь войти Вы не хотите – залезайте же в окно!

Вновь никто мне не ответил. Лишь шумел холодный ветер

У окошка моего. Ветер – больше никого!

Вдруг влетел огромный Ворон, словно тьма ночная чёрен,

И уверенно промчался он вдоль зала моего,

Словно здесь он не впервые, здесь места его родные,

Словно убеждён, что ждали здесь давным-давно его,

Молча сел на бюст Паллады. Я на стул уселся рядом,

На меня глядел он молча. Я – понятно, на него.

Гость есть гость! Велит обычай светских правил и приличий

Кто бы ни был он, беседу с ним учтивую вести,

- Здравствуй, вестник с того света! Правда или сказки это,

(Если мой вопрос бестактен, ты, пожалуйста, прости!),

Что визит твой – знак, что скоро я угасну, как Ленора,

И утихнет боль потерь?!

Ворон каркает: «Не верь!».

- А зачем же птицей вещей в этот мрак ночной зловещий

Ты решил ко мне явиться и на бюст Паллады сел?!

Говорит молва людская, что ты мудростью блистаешь,

Может, вестью от Леноры удивить меня хотел?

Может быть, Ленору тоже грусть со мной в разлуке гложет,

И в тоске она теперь?

Ворон каркает: «Не верь!».

- Может, мне всё этот снится: этот дом и эта птица,

Может, утром этот образ растворится, словно тень,

И исчезнут на рассвете этот клюв и перья эти,

И тоску мою развеет наступивший ясный день?

Птица, что в окно влетела, и на бюст Паллады села,

Дом покинет через дверь?!

Ворон каркает: «Не верь!».

- Вот: «Не верь!» твердишь ты снова! А сказать другое слово

Ты никак за всю беседу не хотел или не мог?

Может, вроде попугая, смысла сам не понимая,

Речь чужую повторяешь, никакой ты не пророк?!

Повторишь любые речи, будь то слово человечье,

Или рыкнет дикий зверь…

Ворон каркает: «Не верь!».

С чёрно-жгучими глазами, говорил я с ним, как с вами,

Эту ночь отлично помню, но уверенности нет,

Что такое это было, мой покой навек смутило,

Это сон был, или правда, или же какой-то бред?!

Но, как вижу в кабинете этот бархат, кресла эти,

Вспоминаю и теперь:

Ворон каркает: «Не верь!».

Поднялась в душе тревога:

- Как «Не верь!»?! Не верить в Бога?!!

Ты не просто Чёрный Ворон, а посланец тёмных сил!

На себя, дух Преисподней, взять решил ты слишком много,

Но твой замысел коварный наконец я раскусил!

Стоит лишь перекреститься – и исчезнет призрак птицы.

Сотворил Знаменье! Но… чёрной птице всё равно,

Не летит в окно, ни в дверь,

Снова каркает: «Не верь!».

Я уснул иль чувств лишился… На восходе пробудился,

Предо мною – бюст Паллады, бюст и больше ничего,

Тень чернеет, но ведь это – просто затемненье света,

Остальное – только страхи, страхи сердца моего.

Но коль кто-то вам когда-то скажет, что пройдёт утрата,

Что утихнет боль потерь,

Я отвечу вам: «Не верь!».

Edgar Allan Poe (1809-1849)

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

«‘Tis some visiter,» I muttered, «tapping at my chamber door—

Only this, and nothing more.»

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,

And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.

Eagerly I wished the morrow;—vainly I had sought to borrow

From my books surcease of sorrow—sorrow for the lost Lenore—

For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore—

Nameless here for evermore.

And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain

Thrilled me—filled me with fantastic terrors never felt before;

So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating

«‘Tis some visiter entreating entrance at my chamber door—

Some late visiter entreating entrance at my chamber door;—

This it is, and nothing more.»

Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,

«Sir,» said I, «or Madam, truly your forgiveness I implore;

But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,

And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,

That I scarce was sure I heard you»—here I opened wide the door;——

Darkness there, and nothing more.

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,

Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;

But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,

And the only word there spoken was the whispered word, «Lenore!»

This I whispered, and an echo murmured back the word, «Lenore!»

Merely this, and nothing more.

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,

Soon I heard again a tapping somewhat louder than before.

«Surely,» said I, «surely that is something at my window lattice;

Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore—

Let my heart be still a moment and this mystery explore;—

‘Tis the wind and nothing more!»

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,

In there stepped a stately raven of the saintly days of yore;

Not the least obeisance made he; not an instant stopped or stayed he;

But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door—

Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door—

Perched, and sat, and nothing more.

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,

By the grave and stern decorum of the countenance it wore,

«Though thy crest be shorn and shaven, thou,» I said, «art sure no craven,

Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore—

Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!»

Quoth the raven, «Nevermore.»

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,

Though its answer little meaning—little relevancy bore;

For we cannot help agreeing that no living human being

Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door—

Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,

With such name as «Nevermore.»

But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only

That one word, as if his soul in that one word he did outpour.

Nothing farther then he uttered—not a feather then he fluttered—

Till I scarcely more than muttered «Other friends have flown before—

On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before.»

Then the bird said «Nevermore.»

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,

«Doubtless,» said I, «what it utters is its only stock and store

Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster

Followed fast and followed faster till his songs one burden bore—

Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore

Of ‘Never—nevermore.'»

But the raven still beguiling all my sad soul into smiling,

Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;

Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking

Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore—

What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore

Meant in croaking «Nevermore.»

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing

To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom’s core;

This and more I sat divining, with my head at ease reclining

On the cushion’s velvet lining that the lamplight gloated o’er,

But whose velvet violet lining with the lamplight gloating o’er,

She shall press, ah, nevermore!

Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer

Swung by angels whose faint foot-falls tinkled on the tufted floor.

«Wretch,» I cried, «thy God hath lent thee—by these angels he hath sent thee

Respite—respite and nepenthe from thy memories of Lenore!

Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!»

Quoth the raven, «Nevermore.»

«Prophet!» said I, «thing of evil!—prophet still, if bird or devil!—

Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,

Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted—

On this home by Horror haunted—tell me truly, I implore—

Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!»

Quoth the raven, «Nevermore.»

«Prophet!» said I, «thing of evil—prophet still, if bird or devil!

By that Heaven that bends above us—by that God we both adore—

Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,

It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore—

Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.»

Quoth the raven, «Nevermore.»

«Be that word our sign of parting, bird or fiend!» I shrieked, upstarting—

«Get thee back into the tempest and the Night’s Plutonian shore!

Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!

Leave my loneliness unbroken!—quit the bust above my door!

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!»

Quoth the raven, «Nevermore.»

And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;

And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,

And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor;

And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted—nevermore!

Свидетельство о публикации №118112404262

Давид Меерович 08.03.2020 09:29 • Заявить о нарушении

Согласен, что ритмика в переводе может отличаться от оригинала.

В английской и немецкой поэзии, особенно старых мастеров, часто встречаются шестистопные размеры, звучащие тяжеловесно для современного русского стиха.

Нам привычней трёх-четырёх стопная строка. Кроме этого, в английском языке из-за отсутствия падежей возможности рифмовки ограниченны по сравнению с русским.

Со взаимным уважением.

Макс-Железный 08.03.2020 09:36 Заявить о нарушении