Тойво Ряннель. Поэт и художник

1921—2012

Тойво Васильевич Ряннель родился в 1921 году в деревне Тозерово на Ладоге, в финской крестьянской семье. В 1931 году семья была выслана в Сибирь, к северу от Ангары, в Удерейский район. В 1939 году поступил в Омское художественное училище. Создал ряд лирико-эпических картин о Сибири. Долго жил в Красноярске. Персональные выставки прошли в Омске, Барнауле, Новосибирске, Москве, Краснодаре, Ставрополе, Грозном, во многих городах Красноярского края, позднее — в Англии, Финляндии, Швеции, Голландии. Работы экспонируются на выставках в Китае, Франции, Германии, ЮАР, США. Литературным творчеством начал заниматься с 1948 года. Печатался в журналах «Москва», «Вокруг света», «Сибирские огни», «Енисей». Издал в Красноярске несколько поэтических сборников и книг прозы. Среди них: «Мой чёрный ангел», «Рождение Енисея», «Перевал», «Мой белый свет», «Незваный гость» и др. Член Союза российских писателей. Последние годы жил в Хельсинки, Финляндия.

Посвящение

ПОСЛАНИЕ МАРИИ-МАГДАЛЕНЕ ХЕЙМОНЕН

Проникающий ветер весенний

Заморочил, как птицу, тебя

И закинул ко мне на колени,

Плащ и платье твои теребя.

В этот миг — или мне показалось? —

Ты коснулась счастливого дня

И призналась, что ты ожидала

Бесконечные годы меня.

И одна без любви ты сумела

Сохранить, что от Бога в тебе,—

Жар души и прекрасное тело

Засветились, как вызов судьбе.

Воскресила былую утрату

Торжествующей песни любви —

Легендарную быль Клеопатры

Оживила в российской крови.

На беду ли, на радость ли встретил,

Если сердце болит и поёт,

И ликует в любви до рассвета

Ленинградское чудо моё!

Каждый день от зари до зари я

Сновиденья ловлю наяву,

И библейское имя Мария

Магдалиной я тихо зову.

Ты пришла запоздалой наградой,

Но далёкой, как в небе звезда.

Убежать мне от счастья бы надо,

Но не знаю, зачем и куда!

Матинкюля, 1999

Свидетельство о публикации №118080603513

В своё время Твардовский настаивал, дескать, настоящие стихи лишь те, которые читают люди, обычно стихов не читающие. Сомнительный критерий, хотя и от выдающегося поэта. Ему, допускаю, чужевата была метафорическая поэзия, и как большой мастер автологической речи он со справедливой гордостью представлялся: «Вот стихи, а всё понятно, / Всё на русском языке». Конечно, вплетение прозы в стихотворную ткань расширяет круг читателей, ждущих прямого слова. Правда, такое сближение с прозой – дело достаточно тонкое и не без риска. Однако сегодня и того, так называемого широкого, читателя поубавилось. А если вспомнить, как «широка страна моя родная», то, можно считать, соответствующего адресата теперь вообще нет.

Например, издаваемая в Красноярске серия «Поэты свинцового века» с тиражами до одной тысячи экземпляров, одним красноярцам – да и то всем ли? – доступна. Между тем стихи Марии Шкапской, Александра Тинякова, Алексея Решетова и других – общероссийское достояние.

Название серии вносит нечто новое в известную мифологическую эволюцию поэзии. Её три века – золотой, серебряный, железный – в реальности существовали и продолжают существовать в одном времени и пространстве. Блок, Есенин, Герасимов – современники. Ведь и социология знает три человеческих категории: человек экономический, социальный и духовный. Они определяют лицо того или иного лирического героя. И каждому своя ниша в поэзии. По трагичности личной и творческой судьбы авторов серии объединяет век свинцовый. Это о нём незабвенный Глазков сказал: «Век двадцатый, век необычайный, / Чем ты интересней для историка, / Тем для современника печальней».

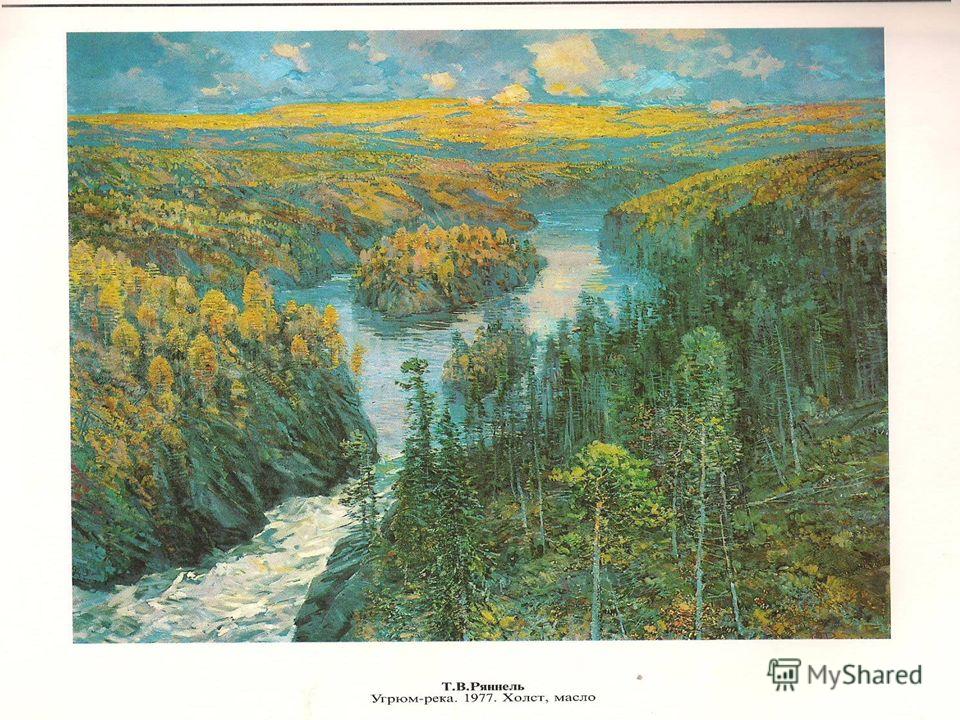

Замысел серии ещё и в том, чтобы о земляках-красноярцах узнала читающая стихи Россия. Так, двенадцатый выпуск посвящён поэзии Тойво Ряннеля. Это выдающийся художник, носящий звание народного, академик Петровской академии живописи (Санкт-Петербург). Его картины представлены на многих всероссийских и международных выставках. А вот с выходом на люди в качестве поэта Тойво Васильевич Ряннель припозднился. Тому причиной – общая, далеко не всем россиянам известная судьба российских финнов, так называемых ингерманладцев, насельников Ленинградской области. Ведь и в Омское художественное училище в 1939 году одарённого парня приняли только с разрешения спецкомендатуры – как ссыльнопоселенца. Финнов депортация из родных мест коснулась раньше других народов, длилась дольше и закончилась позднее прочих. Гражданская реабилитация Т.Ряннеля состоялась лишь в 1993 году – а годом высылки семьи в Сибирь значится 1931-й. 62 года неполноценного гражданства, разумеется, не слишком благоприятствовали продвижению стихов в печать, а картин – к зрителю. Разве что щедрые заказы на портреты Сталина помогали выжить и выкроить время для живописи, где достигнуты такие вершины, как «Горные кедры», «Рождение Енисея» и другие полотна, запечатлевшие величественную красу сибирской природы. Они уже признаны классикой российской живописи. Параллельно и стихи рождались.

Художник я, с богами вровень,

И здесь, над горной высотой,

В родстве с гармонией суровой

Я властвую над красотой.

Союз пера и кисти. Звуки обошлись бы и без красок, а краски Ряннеля звучат и без помощи слов. Иначе поэт не был бы художником, а художник – поэтом. Лиризм пейзажа продолжен в стихи, где находит дополнительное осмысление. Так, например, примета ранней осени поначалу обрисована лишь эскизно:

Небосвод по-августовски синий,

И цветы по-летнему звенят,

Но уже бездомный лист осины

Обгоняет на реке меня.

Однако затем обыкновенное созерцание оборачивается перекличкой внутреннего и внешнего миров, лирический вроде как пустяк принимается в душу, рождая отсвет нерассказанной биографии:

Ты рано оторвался, жёлто-красный,

От той печальной розовой среды,

Где осень своевременно и сластно

Пургой заносит летние цветы.

Описание времени года уступает место ощущению времени жизни с её раздумьями, для которых одних красок мало:

Спасибо за нежданное свидание,

Оторванный осиновый листок,

За лёгкое твоё напоминание,

Что тесен мир и каждый одинок.

Изначальная банальность рисунка преодолевается проявлением личности, когда, сказать по-пастернаковски, «дышит почва и судьба».

Союз стиха и мазка у Ряннеля столь органичен, что поэтические ассоциации возникают сами собой. Когда уж в который раз я гляжу на его гордые «Горные кедры», на их заломленные назад могучие, неуступчивые жилистые ветви и паветви, на ум неизменно приходит строка Л.Мартынова: «Я видел очертанья ветра». Или когда читаю у Ряннеля про водопад «Кивач»: «Я очарован вод кипеньем / И радуг красочной игрой», вижу не только карельскую речку Суну, но и полотно Ряннеля «Рождение Енисея».

Географическая широта этих картин и стихов не случайна. Она задана судьбой автора. Ряннель по праву называет себя сибиряком, таковым принят был и близким другом своим Виктором Астафьевым. И основная масса почитателей творчества Ряннеля – в Сибири. Но Сибирь эта досягает до малой родины поэта – западного берега Ладоги и далее до ландшафтов Лапландии, где кисть и перо Ряннеля находят много сходного с сибирским севером России. Ныне 87-летний поэт и художник живёт в Финляндии, и это требует краткого объяснения. Оной краткости ради процитирую лишь абзац из моего предисловия к финскому иданию книги Леонида Гильди «Судьба «социально-опасного» народа»:

«В числе репрессированных этносов финны-ингерманландцы, пожалуй, с наибольшим правом могут сказать о себе: мы, россияне. Потому что в отличие, например, от чеченцев или крымских татар, высылавшихся в день-два компактно по местам своих ссылок, коренное население Ленинградской области было буквально распылено по стране. И многие погибли, а немало и посейчас живут, как пелось, «на просторах родины чудесной», не имея возможности вернуться к отчему дому. Который или давно занят новопришельцами, или вообще стёрт с лица земли».

Таким образом, при охотном содействии местных властей, желающие вернуться получают и ныне возможность проследовать мимо – за западную границу милой малой родины. Ряннель и на сей раз отличился: имел на руках личное приглашение Президента Финляндии Мауно Койвисто! Теперь он имеет социальную поддержку для аренды мастерской и время, которое посвящено ежедневной работе. И хотя в среде финляндских художников корпоративную стену никаким лбом не прошибёшь, у славного Тойво Ряннеля есть зритель и читатель пошире исторической родины. Душа его там, где он регулярно бывает и где рождаются такие вот строки:

В каком порыве постоянном,

С какою собранностью всей

Штурмует гордые Саяны

Неукротимый Енисей!..

Ещё не раз преграды встанут,

Как зависть, камни затая,

Но ты пробьёшься к океану,

Река моя, судьба моя!

Так что удаление от родной реки до некоторой степени формально. Потому что отказа от судьбы – нет.

Поэт пишет в исповедально-повествовательной манере. Я потому и начал рассказ о нём с отсылки к Твардовскому, что почудилось общее русло поэтической реки. Где-то рядом звучит и поэзия Анатолия Жигулина, с которым Ряннеля связывала многолетняя дружба. Выше упомянув В.Астафьева, я забыл сказать, что тот ценил Т.Ряннеля ещё и в ипостаси прозаика, автора больших автобиографических книг «Незваный гость» и «Мой чёрный ангел».

В стихах наш поэт обычно обходится без повышения голоса, но нельзя не почувствовать того, что особенно ему близко в земной красоте. Это размах и напор, которые в его живописи и даже в акварелях более очевидны. Тут я прежде всего вижу картину «Тропа великанов» – изображение ряда изваянных природой громадных каменных вертикалей, куда нынче водят туристов. Высота окаменевших братьев из сибирского мифа отвечает широте творческих устремлений художника, поэта и прозаика Тойво Ряннеля. Оно и понятно: коли назвался великаном, изволь соответствовать.

Роберт ВИНОНЕН, г. ХЕЛЬСИНКИ

Сергей Жигалин 12 18.08.2018 08:47 • Заявить о нарушении