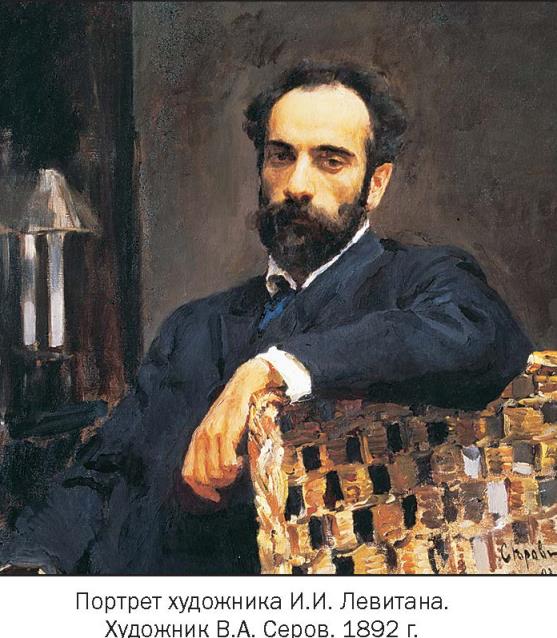

Этюды о Левитане. Часть III

ЛЕВИТАН ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

В Московском училище живописи, ваяния и зодчества в одно время преподавали и прекрасно относились друг к другу В. Серов, Л. Пастернак и И. Левитан. Помню, Серов как-то остановился около небольшой простенькой картины моего товарища Петровичева. Она изображала несколько сараев в голубовато-зелёных сумерках. «А ведь сарайчики-то спят», – сказал Серов. И действительно они спали. Как достиг этого впечатления Петровичев, я думаю, он и сам не знал, взял «нутром». Своим развитием и превращением из «лилового человека» Петровичев всецело обязан Левитану, и всегда об этом говорил. Заветы Исаака Ильича всегда были для него точкой отправления в работе. Можно сказать, что Левитан нашёл его своим педагогическим чутьём и, как искусный ювелир, огранил из полутёмного, малограмотного человека в настоящего художника чи-стейшей воды.

...Сегодня заходил к Исааку Ильичу в Трёхсвятительский. За-стал его около входа в мастерскую, на приступочке. В мастерскую Левитан подниматься не захотел, ему, очевидно, нездоровилось. На дворе резвились ребятишки. Исаак Ильич смотрел на них, как мне показалось, с грустью. Я сказал: «Вот, Исаак Ильич, женились бы, была бы у вас заботливая хозяйка, маленькие Левитанчики. Вы бы заболели, она за вами ухаживала бы». Левитан усмехнулся: «Женщина вносит в жизнь свой женский ритм, а это не так просто. Уж лучше так, одному, не правда ли?». (Левитану оставалось жить чуть больше года – Э.В.).

...Как-то, провожая Левитана на поезд в Кусково, где работал на пленере наш класс, я разговорился с ним... и вдруг он спросил:

– А что вам нравится в Третьяковке?

Я сказал: «Крымский дворик Серова». Он одобрительно кивнул головой. Я продолжал: «Ваша "Золотая осень"».

– Ну вот, это же так грубо, – воскликнул Левитан, как-то смор-щился и даже остановился.

– А что же вы сами цените из своих работ? – спросил я.

– Да немногое. Вот «Тихую обитель» до сих пор люблю.

В это время зазвонили в небольшой церквушке, мимо которой мы проходили....

– Зайдёмте на минутку, – предложил Левитан.

Зашли. Старый священник что-то певуче читал в алтаре. Какие-то старомодные старушки оглядели нас с недоумением. Постояв немного, мы вышли.

– А знаете, кто первый привёл меня в церковь? Нестеров.

Близость с Нестеровым вообще сказалась на многих вкусах и интересах Левитана. Любил он, подобно Пушкину, слушать народ-ные предания и легенды и даже воспользовался некоторыми из них, как темой для своих картин. Так написаны им «Владимирка», «Омут». Во вкусах Левитана сказался его «пантеизм», вернее его языческое отношение к природе. В этом отношении он был похож на Пушкина. «Пушкин русского пейзажа» назвал Левитана Тимирязев. Мотивы его последних вещей показывают, что Левитан как будто совсем перестал искать в картине внешнее «картинное» содержание, углубляя и уточняя её внутреннюю сущность. «Природу украшать не надо, – говорил он, – но надо почувствовать суть и освободить от случайностей».

По поводу сомнений Левитана в доходчивости его картин, вспоминаю один случай. Он показывал нам свои картины, и, между прочим, известные «Стога», и при этом страшно волновался, ему казалось, что свет не тот, и мешают какие-то рефлексы из окна. Неожиданно выхватил из кармана перочинный ножик и собирался что-то подчистить, потом, точно спохватившись, спрятал нож. На него было больно смотреть, мы насилу его успокоили.

«Окончить картину иногда очень трудно, – говорил Левитан. – Иногда боишься испортить одним мазком. Вот и стоят они, "дозре-вают", повёрнутые к стене... Чтобы закончить, иногда нужно два-три мазка, а вот каких, не сразу решишь». Как-то Сапунов, один из соучеников Липкина в классе Левитана, спросил: «Правда, Исаак Ильич, что вы пишите свои картины всегда с этюдов?». «Нет, – ответил Левитан, – пользуюсь ими, конечно, как материалом, но чаще пишу по памяти. Бывает и так: увидишь во сне готовую картину и пробуешь, но не всегда удаётся воспроизвести её наяву. Иной раз во время чтения стихов или слушания музыки возникает сперва неясный образ, чертишь его много раз, пока он не определится. Преследует тебя, как навязчивая идея. Ну и, конечно, напишешь».

Однажды Левитан спросил учеников, знают ли они стихи Никитина. Оказалось – почти никто. Мы попросили прочесть. Читал Левитан очень хорошо и просто:

Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака.

Белый пар по лугам поднимается.

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается...

В тот вечер он читал нам Тютчева и Некрасова. Так Левитан, такой далёкий вначале, постепенно раскрывался перед нами и тем самым приобщал нас к настоящей, большой культуре.

ИНТРОДУКЦИЯ VII

Из писем И.И. Левитана

Н.В. Медынцеву Мон Борон,

16 апреля 1894 г.

...Вероятно через час раздастся благовест, как я люблю эти ми-нуты, говорящие о жизни правды, говорящие не о фактическом воскрешении, а торжестве истины. Впрочем, это всё, может быть, и не то. Скажите мне, дорогой мой, зачем я здесь? Что мне здесь нужно, в чужой стране, в то самое время, как меня тянет в Россию, и так мучительно хочется видеть тающий снег, берёзку?..

Чёрт знает, что я за человек, – всё неизведанное влечёт, изведав же, остаётся несказанная грусть и желание возврата прошедшего.

Преданный вам Ваш Левитан

А.В. Средину Москва,

март 1895 г.

...Конечно, все мы более или менее больные люди, но тем не менее работаем, и Вы правы, но Вы забываете, что искусство такая ненасытная гидра, и такая ревнивая, что берёт всего человека, не оставляя ему ничего из его физических и нравственных сбереже-ний...

Уважающий Вас И. Левитан

А.П. Ланговому Горка,

13 июля 1895 г.

Вам я могу, как своему доктору и доброму знакомому, сказать всю правду, зная, что дальше этого не пойдёт. Меланхолия моя до-шла у меня до того, что я стрелялся... Вот до чего дошёл Ваш по-корный слуга! Хожу с забинтованной головой, изредка мучительная боль головы доводит до отчаяния...

P.S. Об охоте думать не могу, мне звук выстрела невыносим.

А.П. Чехову Финляндия, Сердоболь

...Бродил на днях по горам; скалы совершенно сглаженные, ни одной угловатой формы. Как известно, они сглажены ледниковым периодом, значит, многими веками, тысячелетиями, и, поневоле, я задумался над этим. Века! Смысл этого слова просто трагичен. Ве-ка – это есть нечто, в котором потонули миллиарды людей, и пото-нут ещё и ещё без конца; какой ужас, какое горе! Мысль эта старая, и боязнь эта старая, но, тем не менее, у меня трещит череп от неё! Тщетность, ненужность всего очевидна!..

Какая гадость, скажешь ты, вечно возиться с собой. Да, может быть, гадость, но будто мы можем выйти из себя, будто мы оказываем влияние на ход событий; мы в заколдованном кругу, мы Дон-Кихоты, но в миллион раз несчастнее, ибо мы знаем, что боремся с мельницами, а он не знал...

Прощай, будь здоров и весел, если можешь быть, – я не могу. Видно агасферовское проклятие тяготеет и надо мною...

И там же такая редкая по точности и болевому ощущению мысль: «Тоскую я несказанно, тоскую до чёрта! Это такое несча-стье – всюду берёшь себя с собою же: хоть бы один день побыть в одиночестве!»

ПРОКЛЯТАЯ ЭПОХА

Удивительно, как это меланхолическое настроение Левитана совпадает по тональности и очень близко по времени (какие-нибудь восемь – десять лет) настроению другого художника – Кастукаса Миколоюса Чюрлёниса, о котором мне приходилось писать (первая публикация в альманахе «На солнечной стороне», №1, 1993 г.).

Вот выдержка из письма Чюрлёниса своему другу, пианисту Евгению Моравскому, эмигрировавшему из Литвы во Францию после революции 1905 г.: «Жизнь... О! Жизнь. Где она, покажи? Разве это – жизнь? Чего она стоит? Самые лучшие идеи могут за-звучать, но люди послушают, послушают, немного похвалят, даже наизусть выучат, а свинская жизнь плетётся своим путём... Как это смешно, глупо и отвратительно…».

Да, вот это настроение восьмидесятых и девяностых годов, де-прессия, духовный кризис интеллигенции, как вялотекущим пара-личом, поражали общество. С. Венгеров писал о А.П. Чехове (cм. XXXVIII том издания Энциклопедии «Брокгауз и Эфрон», 1903 г.): «В этой живой действительности народ ещё пребывает в каменном периоде, средние классы ещё не вышли из мрака тёмного царства, а в сферах направляющих резко обрывались традиции и настроения «эпохи великих реформ». Обществом овладело сознание банкротства перед реальным ходом истории. Появилось поколение неврастеников, нытиков, расслабленных, безвольных людей. Чехов был ИСТОРИКОМ этой эпохи. Эта позиция соответствовала аналитической и меланхолической натуре Чехова... им владела тоска по идеалу, скрытый поиск нравственного человека».

Как видим, этот кризис вовлёк в свои мертвящие круги таких выдающихся людей своего времени, как Левитан, Чюрлёнис и мно-гих других. Безусловно, склонность Левитана к меланхолии усиливалась кризисом и реакцией, воцарившейся с приходом

на трон Александра III. Но и Левитан и, тем более, Чехов были людьми действия и искали выход из личного тупика в широкой общественной деятельности. Именно поэтому Левитан для своих учеников был не просто преподавателем, он был для них нравственным примером, человеком, который сам создал себя исступлённой работой, стремлением к широкой собственной образованности.

Ему в высшей степени было свойственно чувство нового в искусстве, общественной и научной жизни. Вот почему так близки стали ему идеи дарвинизма, идеи Тимирязева, с которым он подружился во второй половине 90-х годов.

Антон Павлович, веривший в восьмидесятых годах в возможности «артели» русских интеллигентов, в девяностых уже говорил, что верит только в отдельных людей.

«Аполитичность» Чехова и Левитана, при всём их органичном демократизме, была продиктована тем, что трудно было в то время понять и увидеть историческую перспективу. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть некоторые «проклятые» родовые черты русской интеллигенции и в наше время. Императив глобального прагматизма, предлагаемый России современной западной цивилизацией, при котором духовность в извращённом виде проституирует в мас-смедиа и масс-культуре, глубоко чужды и омерзительны людям «чеховского круга» на исходе XX в. и начале XXI в.

ИНТРОДУКЦИЯ VIII

Из воспоминаний друзей А.П. Чехова

С. Глаголь:

А.П. Чехов был близок с Левитаном и, разумеется, лучше всех мог написать о нём. По-видимому, у А.П. была мысль когда-нибудь это сделать. По крайней мере, он писал об этом издателю «Мир Искусств» С. П. Дягилеву и мне, причём даже обещал прислать для начала «Тягу на вальдшнепов», описание охоты, на которой были Чехов и Левитан ранней весной близ монастыря «Давыдова пустынь» (Монастырь, весьма запущенный, стоит на высоком берегу над Лопасней, примерно в 5-6 км от Мелихова – Э.В.).

П.П. Гнедич:

Один раз Чехов сказал мне:

– Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его «Де-ревню», серенькую, жалкенькую, затерянную, безобразную, но та-кой веет от неё невыразимой прелестью, что оторваться нельзя: всё бы на неё смотрел да смотрел.

До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которой дошёл в последнее время Левитан, никто не доходил до него, да не знаю, дойдёт ли кто и после.

М.К. Первухин:

В последний раз я был у Чехова поздней осенью прошлого 1903 года. Между прочим, на ялтинской даче Чехова, в его любимом рабочем кабинете, на камине есть этюды покойного Левитана. Речь зашла о художнике, и Чехов сказал следующее:

– Как мало ценят, как мало дорожат вещами Левитана. Ведь это же стыдно. Это такой огромный, самобытный, оригинальный талант. Это что-то такое свежее и сильное, что должно было переворот сделать. Да, рано, рано умер Левитан.

ЛЕВИТАН ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Вспоминает П.В. Сизов:

...Поздней осенью, в хмурый и дождливый день, хоронили Саврасова... Одним из последних приехал Левитан. Он был печален. Его неподдельная грусть резко проявлялась в среде оживлённых художников... Он отошёл в сторону от всех, привлечённый далёкой панорамой Воробьёвых гор, дивным пейзажем тоскливых равнин и красотой шумящего города с трубами фабрик и лентой Москвы-реки...

...Вторая встреча была уже много времени спустя, когда Леви-тан был приглашён профессором Пейзажной мастерской....

По ступеням каменной лестницы Левитан поднимался медлен-но, едва переводя дух.

Волновался ли он или был болен? Вероятно, и то, и другое. Можно не считаться с критикой и равнодушием общества, но отношение к молодёжи – это пробный камень авторитета художника, его значения. И Левитан это знал. Перед тем, как принять предложение Художественного общества, он спрашивал совета у многих лиц. В. Васнецов советовал ему отклонить это предложение, говоря, что профессорство повредит ему как художнику. «Но я пошёл, – говорил нам Левитан, – потому что чувствую, что учить пейзажу можно и должно».

...Он говорил мастерски, его внушение было неотразимо.

Ранней весной 1999 г. была сделана первая экскурсия в Сокольники. Настоящая весенняя дача для работы была снята недели через две, когда в полях ещё было много снега.

Приезжал Исаак Ильич в неделю раза два или три. «Ну, дети мои...», – а «дети» уже были бородачами, – и его лохматая рука касалась этюда. В приговорах он был жесток, неумолим, беспощаден. Дряблая старческая живопись была в особенности им гонима, он преследовал «драконство» или фальсификацию рисунка, «мелкий дребезг» и очень ценил обобщение масс и упрощение техники... «Дайте красоту, найдите бога, передайте не документальную, но правду художественную. Долой документы, портре-ты природе не нужны».

Распознать индивидуальность ученика было первой заботой и увлечением Исаака Ильича, но он требовал безусловно грамотной живописи. Живы были традиции трафаретной живописи, продажной дешёвки, и его требование света и атмосферы были для многих откровением. Он говорил: «Есть живопись, которая вызывает физиологическое чувство тошноты».

Раз как-то целый день посвятил прогулке... Версты за четыре мы вышли на Владимирское шоссе. Вот она, большая дорога!.. Один из учеников робко спросил Исаака Ильича, где он писал свою «Владимирку». – «Это далеко, я писал её около Владимира». И, стоя на дороге, он на минуту задумался. Все стояли и молчали, но каждый вспоминал шедевр великого артиста...

На станции, на вокзале, в ожидании поезда все сидели вокруг Исаака Ильича, и он сказал: «Ах! господа! Как я завидую вашей молодости! Вот если бы соединить мою житейскую опытность и вашу молодость! Я, старая калоша, никуда не годная!»

«Старой калоше» было от роду 38 лет. Какой же груз невзгод и глубоких разочарований нужно было вынести за недолгую жизнь, чтобы в расцвете лет и таланта чувствовать себя таким усталым и немолодым человеком.

Вспоминает Б. Н. Липкин:

15 февраля 1900 г. Левитан писал Чехову:

«Сегодня еду в Питер, волнуюсь, как сукин сын. Мои ученики дебютируют на Передвижной. Больше, чем за себя, трепещу. Хоть и презираю мнение большинства, а жутко, чёрт возьми».

«Ну, дети» – обращался он к нам. А эти дети были, как например Беклемишев, чуть помоложе его...

...Я написал эскиз «Московская улица» – в яркий, весенний солнечный день по улице на санях везут лёд. Понёс его показать Исааку Ильичу и встретил его на дороге.

Он сидел на солнышке на Покровском бульваре недалеко от дома. Я подсел к нему, показал эскиз. Он И.И. понравился. «А всё-таки надо посмотреть при комнатном освещении», – сказал он. Сделав несколько замечаний по поводу моего эскиза, он сказал:

«Подождите, я хочу вам кое-что показать». Показал он большой эскиз «Озера», – Не узнаёте?» Я был в недоумении. Да ведь это на тему, которую я вам задавал в начале года "Последняя туча рассеянной бури..." Я давно работаю над этой темой, хотел назвать эту вещь «Русью», только, пожалуй, слишком претенциозно, пожалуй, лучше проще как-нибудь. А вот нечто в другом духе», – и Левитан показал мне несколько закатов. Они поразили меня своей неожиданностью. Такой живописи, свежей и свободной, я ни у кого не видел. Это лучше Коровина, подумал я, но, конечно, не сказал Левитану. Как сейчас вижу тёмную, бархатистую листву на фоне догорающего неба и кое-где сверкающие сквозь листву проблески... Когда я пригляделся поближе, оказалось, несмотря на кажущуюся незаконченность, живопись была очень сложной, кое-где смазано, кое-где затёрто лессировкой и сделано как-то вкусно и красиво. Эти эскизы или картины, не знаю, как их лучше назвать, я больше нигде и никогда не видел.

Их не было на посмертной выставке, о них нет ни слова в монографиях, но кое-кто из художников их видел (в воспоминаниях Бориса Николаевича Липкина, умершего в преклонном возрасте примерно в 1959 году, не указано, видели ли их до смерти Левитана или после). В доме Левитана встречали его племянника Берчанского, молодого человека с быстрыми вороватыми глазами, дядя обходился с ним сурово, и чуть цыкнет, того, как ветром, сдует. Но был и брат, также художник, Адольф Левитан. Так или иначе, судьба этих этюдов – новой страницы в новаторском творчестве Исаака Ильича, остаётся тайной. Впрочем, говорят, что рукописи не горят, картины, я думаю, тоже. Кто знает, где и когда могут всплыть эти работы. Леонид Осипович Пастернак – отец поэта, незадолго до эмиграции с женой, дочерьми и младшим братом Бориса, Александром, встречал Липкина. «А помните его закаты, – сказал Леонид Осипович, какой из него вырабатывался мастер, как рано он умер. А сколько ещё можно было от него ожидать».

Однажды, зайдя к Левитану с новыми осенними этюдами, я застал у него посетителя. Он уже прощался с Левитаном и говорил, пожимая ему руку: «Я всегда рад вас посетить, к сожалению, редко могу позволить себе удовольствие полюбоваться вашими работами, работами Пушкина русского пейзажа», – и он широко рассмеялся, блеснув в мою сторону голубыми весёлыми глазами. Левитан хотел его проводить.

– Нет, ни в коем случае, оставайтесь с вашим питомцем, – махнул он рукою в мою сторону, – я дорогу знаю.

И быстро скрылся за дверью. Это был Климент Аркадьевич Тимирязев. «Тимирязев действует на меня, как свежий воздух, в его присутствии мне легче дышать, – говорил Левитан, – и его книги увлекательны, как стихи. Вот, прочтите, – дал он мне брошюру о Дарвине. – Прекрасная книга».

Он ещё раз вернулся к картине «Озеро»: «Тимирязеву и Поленову нравится, а по-моему, чего-то не хватает, только писать, как раньше, я уже не могу». И он нервно задёрнул картину холстом.

И ещё эпизод из ученических лет Липкина: «... Гуляя с Левитаном, мы вышли на большую поляну, усыпанную цветами. Петровичев шёл впереди и сбивал головки цветов палкой. Левитан некоторое время всё морщился, глядя на него, наконец, не выдержал: "Зачем вы это делаете, Петровичев, ведь они живые..."» Только Левитан способен был сказать своим ученикам: «Цветы на картине должны пахнуть цветами, а не краской».

О БОРИСЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ЛИПКИНЕ.

Неполная биографическая справка.

После безвременной кончины Левитана Липкин поступил в Петербургскую Академию художеств. Вначале в класс к И. Е. Репину, затем перешёл в класс пейзажа к профессору Киселёву. Закончил Б.Н. Липкин Академию в 1907 году (см. прилагаемую копию сообщения Академии о лауреатах в «Ниве»). Дипломная работа «Чайки» была приобретена Академией, но в тридцатые годы «сверху» последовало указание часть фондов передать в музеи крупных городов. «Чайки» улетели в Ростов-на-Дону, и судьба их неизвестна. (Фонды Ростовского музея были уничтожены во время войны 1941-1945 годов, город дважды переходил из рук в руки. Я помню Ростов осенью 1946 г. - одни обгорелые коробки зданий, жуткое зрелище).А вот за конкурсную работу «Орлы и розы» – крымский пейзаж на полотне 180х280 см, написанную на холсте в стиле настенной фрески, Липкин в 1908 году получил Ендагуровскую пенсию и два года жил и работал во Франции и Бельгии, так что изучал он импрессионистов, что называется, «вживую». В связи с этим, он пишет, что, исследуя творчество Левитана, которое начал в свои ученические годы, он не мог не заинтересоваться влиянием на Левитана западных живописцев и, в частности, импрессионистов. Вот что он думал по этому поводу: «Учась у всех и всегда, Левитан, конечно, кое-чему научился и у барбизонцев, и у импрессионистов, но за ними не пошёл, а только углубил свои собственные искания. Единственно, кого он любил и кого часто вспоминал, был Коро. Но тем, кто видел Коро в Париже, забыть его нельзя».

После революции творческая судьба Липкина не сложилась. Более 40 лет он был на преподавательской работе и только на восьмом десятке был принят в МОСХ, благодаря его старым друзьям и левитановским ученикам: Петровичеву, Юону, Ульянову и другим товарищам его молодости, успевшим стать академиками и лауреатами. А ведь картины Липкина ещё до первой Мировой войны попали в частные коллекции Морозова, Фон-Мекк, в некоторые музеи, включая Академию художеств. В двадцатые годы он увлекается кукольным театром «Петрушки», делает эскизы, декорации, из раскрашенного папье-маше мастерит кукол и вместе с женой Раисой Николаевной гастролирует по городам и весям. Видимо застарелые традиции народничества, столь близкие сердцу его великого учителя, реализовали себя таким оригинальным образом. У меня хранятся немногие его работы и рукописи, посвящённые творчеству Левитана, перешедшие по наследству в дар от его вдовы и её близкой подруги моим детям. Особо ценной с моей точки зрения является рукопись главы «Последняя беседа с Левитаном», где в наиболее обобщённом виде изложены идеи Левитана в последний период творчества, эти материалы ждут своего издателя; моё предложение журналу «Наука и жизнь» в 80-х годах на публикацию трудов Б.Н. Липкина поддержано не было.

НЯНЯ

Свидетельство Б.Н. Липкина

«...Однажды, не застав Левитана дома, я остался его ожидать, няня сказала, что он должен скоро вернуться с прогулки. Мы с ней разговорились. Няня отзывалась о Левитане с большой теплотой. По её словам, она знала его ещё учеником Училища живописи, когда Левитан был ещё юношей, и когда она звала его Ваней. Он жил у неё где-то под Москвой в деревне, простудился на этюдах и заболел таким жестоким ревматизмом, что еле-еле ходил.

Няня вылечила его, запарив в русской печи целый муравейник в горшке. Следы этого ревматизма остались на всю жизнь. Он ходил с палочкой, припадая на одну ногу. Впоследствии болезнь перекинулась на сердце, он и умер от этой болезни, от ревматизма сердца, по мнению профессора медицины Я.Г. Эттингера.

Няня рассказывала: «Бывало, придёт мокрый, дрожит. Скажешь ему, – «Может, Ваня, чайку согреть, или щец налью, у меня в печи горячие. – Нет, бывало, скажет, – я сыт. А какой уж тут сыт, дашь, бывало, ему горяченькой картошки – всю съест и ещё никогда не попросит, стеснительный был...»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДРУЗЕЙ ЛЕВИТАНА

Л.О. Пастернак:

Тяжело, почти невозможно сохранить спокойствие в такую минуту, когда находишься под свежим впечатлением рокового известия о смерти человека, с которым вместе работал и был связан многими сторонами жизни...

Не верится ещё потому, что ещё этой весной, как будто вчера, я слышу его голос, вижу его... Передо мной целый ряд новых, начатых и полу-оконченных работ!.. Целый ряд новых, широко и красиво начатых пейзажей-песен, с присущей ему чарующей прелестью, с особенным, ему лишь свойственным настроением и тонкой музыкой-словом, со всеми теми свойствами его тонкой художественной личности, которые на обычном языке у нас выражаются одним словом – «по-левитановски»... Его художественная индивидуальность сделала его бессмертным, и, благодаря ей, в истории развития русского пейзажа ему приуготовлено одно из самых крупных, почётных мест...

А.М. Васнецов:

Влияние Саврасова в том и сказалось, что Левитан остановил свой выбор на пейзаже, а не на жанре. Другое влияние шло от Д. Поленова, которому Левитан обязан изяществом манеры, мастерством, отсутствием резких мазков. В 90-е годы произвели сенсацию крымские этюды Левитана, которые действительно замечательны…

Он продукт Москвы, воспитан Москвою. У него есть такие произведения, как Симонов монастырь, Сокольничья аллея... Он жил в атмосфере художественной Москвы...

В.К. Быляницкий-Бируля

...С болью в сердце вспоминаю день похорон Левитана. Был тёплый, почти жаркий июльский день. Много народу собралось в Трёхсвятительском переулке у дома, где жил Левитан. Из-за грани-цы на похороны приехали Серов. Юон, Переплётчиков, Эттингер, я и многие другие пришли сюда отдать свой последний долг замечательному певцу русской природы. В Москве в это время было множество флоксов, любимых цветов Левитана.

Я принёс букет махровых бледно-розовых флоксов и положил возле гроба Левитана.

М.В. Нестеров

...Летом того же года (1900 г.), во время Всемирной выставки в Париже как-то захожу в наш русский отдел и вижу на рамах левитановских картин чёрный креп, спешу в комиссариат, там узнаю, что получена телеграмма: Левитан скончался от разрыва сердца в Москве. Наше искусство потеряло великолепного художника-поэта, я – друга верного, истинного...

СТРАСТИ ПО «ВОЛКАНИЧЕСКОМУ БРЮНЕТУ»

(окончание)

Драма, начатая разрывом с С.П. Кувшинниковой, не закончилась «лёгким романом». Отношения с А.Н. Турчаниновой были осложнены тем, что старшая из её дочерей влюбилась в Левитана. Об этом подробно написано в книге Т. Л. Щепкиной-Куперник «Дни моей жизни».

Турчанинова писала Чехову 1 июля 1896 года, прося его приехать навестить Левитана и вывести его из тяжёлого состояния: «...Обращаюсь к Вам с большой просьбой по настоянию врача, пользующего Исаака Ильича. Левитан страдает сильнейшей мелан-холией, доводящей его до ужасного состояния. В минуту отчаяния он желал покончить с жизнью 21 июня. К счастью его удалось спасти. Теперь рана не опасна, но за Левитаном необходим тщательный, сердечный и дружеский уход. Зная из разговоров, как вы близки Левитану, я решилась написать Вам, прося немедленно приехать к больному. От Вашего приезда зависит жизнь человека. Вы один можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеного решения покончить с собой. Исаак Ильич писал Вам, но не получил ответа. Пожалейте несчастного. Будьте добры немедленно ответить мне. Я вышлю за Вами лошадей. Мой адрес! Рыбинско-Бологовской ж.д., станция Троица, имение Горки. Анне Николаевне Турчаниновой».

Чехов немедленно приехал и провёл в Горках несколько дней. Он писал Н.А. Лилейкину 5 июля 1895 г.: «Я всё сидел дома, ходил за розами, наведывался на сенокос, не зная, куда направить стопы свои... Как вдруг – трах! Пришла телеграмма, и я очутился на берегу одного из озёр в 70-90 верстах от ст. Бологое. Проживу я здесь неделю или полторы и поеду в Лопасню». (А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, М., 1949, стр. 252).

Как видим, это подтверждает версию о том, что эпизод с чайкой в Горках Чехов видел сам, и ли ему там же рассказали свидетели этого эпизода, о чём мы выше читали в воспоминаниях Михаила Павловича. Этот факт, равно как и попытка самоубийства, вошли мотивами в чеховскую «Чайку».

Отношения с Турчаниновой Левитан сохранил до самой своей смерти. Об этом свидетельствует следующее письмо самого Левитана от 24 января 1899 г.: «Здравствуй, дорогая моя жёнушка Анка! Сегодня вернулся из Питера. Несмотря на твоё нежелание моей поездки в Питер, я считал её необходимой для себя и хоть очень утомился, но в то же время я крайне доволен. Расскажу по порядку тебе, радость, счастье, безгранично любимая моя Нюнюшечка...» Очень трогательна подпись под этим письмом – «Ика».

Именно она ухаживала за Левитаном в последние месяцы его жизни. 20 мая 1900 г. она писала А.П. Чехову: «Антон Павлович, с вашего отъезда температура каждый день поднималась до 40, вчера 41, упадок полный. Мы совсем потеряли голову. Приглашён ещё доктор, который бывает по вечерам, И.И. (Трояновский) – утром. Сегодня утром температура упала до 36,6. Вздохнули мы, но к вечеру опять поднимается. Что-то будет, ужас закрадывается в душу, но я не унываю. Не верю, что не выхожу. Не могу больше писать. Анна».

Блажен тот, кого осенила такая самоотверженная любовь... даже у могильной черты.

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ

Наверное, в какой-то мере бессмысленно рассуждать о том, как сложились бы судьбы Чехова и Левитана, не подружись они в том возрасте, когда молодость и избыток творческой энергии слили воедино их мировоззрение, их взгляд на людей и задачи искусства. Каждый шёл своим путём, и каждый выпил до дна свою долю разочарований. Но, бесспорно, их дружба, их бережное отношение друг к другу, часто скрываемое за маской иронии и насмешки, освещали их жизнь и давали творческий импульс.

Ещё и ещё раз я просматривал эти короткие этюды, пытаясь понять, насколько небольшой материал способен высветить, вырвать из мрака столетней давности образы главных действующих лиц и их окружения. И мне казалось, что, давая им возможность самим объясниться друг с другом, я возрождал утраченную реальность. Конечно тот факт, что по завещанию Левитана все письма Чехова к нему были сожжены, лишило нас возможности более полно оценить личность Левитана в свете чеховских писем. Но то, что Чехов говорил и писал о Левитане и при его жизни, и после его безвременного ухода, хотя бы частично, компенсируют эту утрату.

И вот что показалось примечательным. В своих письмах и воспоминаниях Антон Павлович более рационален и прагматичен, чем Исаак Ильич, более холоден. Да! ЧЕХОВ начинается там, где начинают говорить его герои или где он выступает, как художник и бытописатель. Письма же Левитана – продолжение его тонкого восприятия, впечатлений природы и собственных переживаний. Он более лиричен и более исповедален, эта исповедальность в письмах как бы продолжение объяснения в любви к природе и самой жизни, несмотря на горечь и философию пессимизма в неко-

торых из них. Иногда кажется, что эти его речевые обороты сошли со страниц Тургенева и Достоевского. Посмотрите, например, письмо А.П. Чехову от 29 мая 1891 г. из Затишья, или вот фраза из его парижского письма: «Женщины здесь сплошное недоумение – недоделанные или слишком переделанные, но что-то некатегорическое», – вот это «что-то некатегорическое», ей-богу, сами Фёдор Михайлович пожаловали. Но и у эмоционально более сдержанного Чехова вдруг вырывается: «У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни». И уже ничего ни прибавить, ни убавить. Это как удар грома. Или вот ещё раз из письма Левитана Н.В. Медынцеву:

«Скажите мне, дорогой мой, зачем я здесь? Что мне здесь нужно в этой стране, в то самое время, как меня тянет в Россию и так мучительно хочется видеть тающий снег, берёзку?..» Да, вот это место – это уже высокая беллетристика. Так кого же мы потеряли, художника, не успевшего реализовать себя как писателя, или писателя, блистательно сменившего перо на кисть пейзажиста? Невольно я вспоминаю переписку Чюрлёниса с женой, такой же лиризм, одухотворённость и исповедальность; проза, переходящая в верлибр – глубокий и осиянный любовью.

P.S. Я нигде не читал, ни в письмах, ни в воспоминаниях, как умирал Левитан. Но осталось свидетельство Книппер-Чеховой, как умирал Антон Павлович: вдали от России, измученный смертельным недугом, он устало повернулся лицом к стене... и ушёл. Ушёл непримирённый с той российской действительностью, которую именно ему было суждено вместить в себя и переплавить в то, что мы с гордостью, может и не заслуженной, называем огромным словом ЧЕХОВ.

Таким же удивительным, наполненным духовностью и красотой России, останется с нами самый поэтичный, трепетный и неповторимый русский пейзажист художник ЛЕВИТАН.

Как удивительно сказал о нём Юон:

«Так мало нот и так много музыки».

Свидетельство о публикации №117082603930