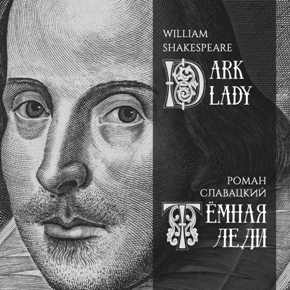

Тёмная леди

Историко-литературное общество "Илион"

Издательский дом "Лига" Коломна, 2016

Посвящается 400-летию со дня смерти Шекспира 23.IV.1616

сборник инсценирован театром "PASTILA" в 2016 году

ТЁМНАЯ ЛЕДИ

Перевод 28 сонетов Уильяма Шекспира,

посвящённых Тёмной Леди,

в обрамлении пяти сонетов переводчика

ПОСВЯЩЕНИЕ

Зачем ты серый Стрэдфорд променял

на говор кочевой и чёрный Лондон,

на лживый мир, придворный и холодный,

на стены, где не видно света дня?

Не лучше ли – постылая родня,

да старая жена, и дом-колода,

чем труд актёра – призрачный, бесплодный,

среди глупцов, бандитов, и менял?

В кругах учёных не имеют веса

тугие вороха громоздких пьес и

соломенного «Глобуса» вертеп.

Что стоят: холод каменной округи,

и чёрная бесчувственность подруги,

и тёмных глаз её вороний креп?

ПОСВЯЩЕНИЕ – ПОСЛЕ ЧУМЫ

Актёрам – счастье: кончилась чума!

Вздохнули «слуги лорда-камергера»,

и ставят за премьерою премьеру –

усладу любопытства и ума.

А конкурентов поглотила тьма:

Грин, Марло, Кид – у врат небесной сферы,

Пил – болен, Лодж – уплыл. И Лили серый

не шьёт детишкам драмы задарма.

Зато заслуги лириков солидней:

прелестный Спенсер и певучий Сидни

устлали жемчугами звучный луг.

И тщетно – тешить мир сонетной бранью…

Кого ты удивишь своим признаньем,

что неверна – любовь и предал – друг?

ТРЕТЬЕ

И всё же – чем-то мучит и влечёт

надорванная лирика Шекспира,

и бьётся сердце – горестно и сиро

сквозь Хроноса потёртый переплёт!

И рвётся переводчиков народ

принесть ему припарки и клистиры,

возлить елей, смягчить вином и миром

пропахший кровью книжный разворот.

И, стихотворной патокой зализан,

идёт поэт в игрушечный Элизий,

прижизненным презрением забыт.

Но всё же – я попробую прорваться

в твой горький мир, где стонут и теснятся

созвучия проклятий и молитв…

SHAKESPEARE DARK LADY SONNETS

CXXVII

In the old age black was not counted fair,

Or if it were it bore not beauty’s name;

But now is black beauty’s successive heir,

And beauty slandered with a bastard shame:

For since each hand hath put on Nature’s power,

Fairing the foul with art’s false borrowed face,

Sweet beauty hath no name, no holy bower,

But is profaned, if not lives in disgrace.

Therefore my mistress’ eyes are raven black,

Her brows so suited, and they mourners seem

At such who not born fair no beauty lack,

Sland’ring creation with a false esteem:

Yet so they mourn, becoming of their woe,

That every tongue says beauty should look so.

ШЕКСПИР СОНЕТЫ О ТЁМНОЙ ЛЕДИ

CXXVII

Не знали встарь, что чёрный цвет хорош,

А зная, не могли красой назвать;

Но он отверг бастардов злую ложь,

Вернув себе законные права:

С тех пор, как над Природой правят хамы,

Уродство скрыв искусностью личин,

Лишилась красота имён и храмов,

И нищенкой живёт среди руин.

Любимой брови – ворона крыло,

И очи, точно в трауре, скорбят

По тем, кто прячет мрак своих волос,

Пороча фальшью царственный наряд:

Темны они, но траур – их оплот,

И всяк его – красою назовёт.

CXXVIII

How oft, when thou, my music, music play’st,

Upon that blessed wood whose motion sounds

With thy sweet fingers, when thou gently sway’st

The wiry concord that mine ear confounds,

Do I envy those jacks that nimble leap

To kiss the tender inward of thy hand,

Whilst my poor lips, which should that harvest reap,

At the wood’s boldness by thee blushing stand!

To be so tickled, they would change their state

And situation with those dancing chips,

O’er whom thy fingers walk with gentle gait,

Making dead wood more blest than living lips.

Since saucy jacks so happy are in this,

Give them thy fingers, me thy lips to kiss.

CXXVIII

Ты – музыка! И музыки игрой

Ты оживляешь древо клавесина

И поражаешь слух пленённый мой

Перстов и струн созвучием единым.

Завидую, коль клавиш череда

Целует, прянув, лёгкую ладонь,

И губы эти бедные тогда

Сжигает тщетной ревности огонь.

Касаний ради – жадные уста

Сменить готовы плашек быстрый бег;

Счастливей древо в ласковых перстах:

Ему, а не губам – блаженство нег.

Коль наглых клавиш строй – счастливо-пуст,

Дай им – персты, а мне – лобзанье уст.

CXXIX

Th’expense of spirit in a waste of shame

Is lust in action, and till action, lust

Is perjured, murd’rous, bloody, full of blame,

Savage, extreme, rude, cruel, not to trust,

Enjoyed no sooner but despis;d straight,

Past reason hunted, and no sooner had

Past reason hated as a swallowed bait

On purpose laid to make the taker mad:

Mad in pursuit, and in possession so,

Had, having, and in quest to have, extreme,

A bliss in proof, and proved, a very woe,

Before, a joy proposed, behind, a dream.

All this the world well knows, yet none knows well

To shun the heaven that leads men to this hell.

CXXIX

Растрата духа, злой пустынный стыд –

Вот что такое похоти итог;

В клубке из крови, злобы и обид,

Плетётся ложь, и дикость, и порок.

Презренье сменит патоку услад,

Безумны те, кто гонятся за ней,

Безумны, кто попался невпопад,

Кляня приманку, впутавшись верней;

Слепа, она влечёт к себе слепцов

Глупа – и в обладанье и в алчбе;

И скорбью станет сласть, в конце концов,

И счастье – сном покажется тебе.

Всё это ясно всем, но нет оград,

Чтоб скрыться от небес, ведущих в ад.

CXXX

My mistress’ eyes are nothing like the sun;

Coral is far more red than her lips’ red;

If snow be white, why then her breasts are dun;

If hairs be wires, black wires grow on her head.

I have seen roses damasked, red and white,

But no such roses see I in her cheeks,

And in some perfumes is there more delight

Than in the breath that from my mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know

That music hath a far more pleasing sound;

I grant I never saw a goddess go –

My mistress when she walks treads on the ground.

And yet, by heaven, I think my love as rare

As any she belied with false compare.

CXXX

Совсем не солнце – взор её очей;

Кораллы – будут ярче уст алеть;

И грудь – не снег: темней, и горячей;

А пряди – чёрной проволоки сеть.

Есть красно-белый тон дамасских роз,

Но нет его у милой на щеках,

Духи мне ведать лучше довелось,

Чем запах той, что нынче мне близка.

Мне речь её мила, но ложь отринь –

Музыка прозвучит милее, верно;

Я не видал походки у богинь,

Но госпожа идёт по грешной тверди.

И всё ж она – не меньше красотой,

Тех, кто воспет метафорой пустой.

CXXXI

Thou art as tyrannous, so as thou art,

As those whose beauties proudly make them cruel;

For well thou know’st to my dear doting heart

Thou art the fairest and most precious jewel.

Yet, in good faith, some say that thee behold

Thy face hath not the power to make love groan:

To say they err, I dare not be so bold,

Although I swear it to myself alone.

And, to be sure that is not false I swear,

A thousand groans but thinking on thy face

One on another’s neck do witness bear

Thy black is fairest in my judgement’s place.

In nothing art thou black save in thy deeds,

And thence this slander as I think proceeds.

CXXXI

Тиранка, ты не столь уж хороша,

Как те, что в красоте своей жестоки;

Но знаешь ты, что вся моя душа

В твоём плену, брильянт мой черноокий.

Другие говорят тебе в укор:

Твой лик не пробудит любви приметы;

Я не могу ввязаться с ними в спор,

Хоть самому себе клянусь и в этом.

И, стоном эти клятвы подтверждая,

Я тысячами шлю за стоном стон,

Когда твой лик в душе моей витает

Клянусь – прекрасней света чёрный тон.

Не ты черна – черны твои дела,

От них и о тебе молва пошла.

CXXXII

Thine eyes I love, and they, as pitying me,

Knowing thy heart torment me with disdain,

Have put on black, and loving mourners be,

Looking with pretty ruth upon my pain.

And truly not the morning sun of heaven

Better becomes the grey cheeks of the east,

Nor that full star that ushers in the even

Doth half that glory to the sober west,

As those two mourning eyes become thy face.

O let it then as well beseem thy heart

To mourn for me, since mourning doth thee grace,

And suit thy pity like in every part.

Then will I swear beauty herself is black,

And all they foul that thy complexion lack.

CXXXII

Твои глаза из жалости ко мне

Как будто облеклись в печальный траур,

Пусть сердце и презрительно вполне,

Но взору – сострадание по нраву.

И солнце утру юному навстречу

Так не живит востока серый лик,

И свет Венеры, блещущей под вечер

На западе во тьме не столь велик,

Как траур глаз – лицо твоё живит.

О, пусть и сердце дрогнет горячей,

Как в трауре по мне! И тёмный вид

К лицу тебе – так облачайся в чернь!

И поклянусь: краса – лишь чёрный цвет,

И все страшны, в ком этой краски нет.

CXXXIII

Beshrew that heart that makes my heart to groan

For that deep wound it gives my friend and me!

Is’t not enough to torture me alone,

But slave to slavery my sweet’st friend must be?

Me from myself thy cruel eye hath taken,

And my next self thou harder hast engrossed:

Of him, myself, and thee, I am forsaken,

A torment thrice threefold thus to be crossed.

Prison my heart in thy steel bosom’s ward,

But then my friend’s heart let my poor heart bail;

Whoe’er keeps me, let my heart be his guard,

Thou canst not then use rigor in my jail.

And yet thou wilt; for I, being pent in thee,

Perforce am thine, and all that is in me.

CXXXIII

Проклятье сердцу, травящему рану

На сердце другу милому и мне!

Меня уж мало мучить непрестанно –

И друга в узы рабства вяжут к ней?

Я у себя украден гордым взором

И друг – второе я – пленён тобою

И он, и я, и ты – в плену у вора –

Как снять тройную боль тройной борьбою?

Замкну я сердце в сталь твоей груди,

Чтоб выкупить мне друга моего;

В моих цепях – ему не повреди,

Мучь не его – меня лишь одного.

И всё ж он не избегнет этих мук,

Ведь всё моё в плену – и я, и друг.

CXXXIV

So, now I have confess’d that he is thine,

And I myself am mortgaged to thy will,

Myself I’ll forfeit, so that other mine

Thou wilt restore, to be my comfort still:

But thou wilt not, nor he will not be free,

For thou art covetous and he is kind;

He learned but surety-like to write for me

Under that bond that him as fast doth bind.

The statute of thy beauty thou wilt take,

Thou usurer, that put’st forth all to use,

And sue a friend came debtor for my sake;

So him I lose through my unkind abuse.

Him have I lost; thou hast both him and me:

He pays the whole, and yet am I not free.

CXXXIV

Итак, я признаю: теперь он твой,

Да я и сам заложник твой сейчас,

Готов я повязаться кабалой,

Чтоб ты, вернув его, связала нас.

Но не решите так ни ты, ни он:

Ты – слишком алчна, он – без меры добр.

Он тем же соглашеньем облечён,

И за меня заверил договор.

Ты стребуешь процент за красоту,

Как ростовщик, что всё пускает в рост;

Друг отдал за меня расписку ту

И должником приходит на допрос.

Его лишён, я ту же цепь тяну;

Он платит за меня, но я – в плену.

СXXXV

Whoever hath her wish, thou hast thy Will,

And Will to boot, and Will in overplus;

More than enough am I that vex thee still,

To thy sweet will making addition thus.

Wilt thou, whose will is large and spacious,

Not once vouchsafe to hide my will in thine?

Shall will in others seem right gracious,

And in my will no fair acceptance shine?

The sea, all water, yet receives rain still,

And in abundance addeth to his store;

So thou being rich in Will, add to thy Will

One will of mine, to make thy large Will more.

Let no unkind, no fair beseechers kill;

Think all but one, and me in that one Will.

СXXXV

У всех есть пыл – и у тебя есть Билл,

Есть Билл второй, а есть и сам-третей;

Хотя лишь мой, весьма настырный, пыл

Тебе прибавит сладостных затей.

Ужели ты, чья жажда необъятна,

Мою не утолишь хотя бы раз?

Коль страсть других была тебе приятной,

Почто мою не спрячешь про запас?

Просторно море, но – приемлет дождь,

Чтоб в изобилье – больше влаги было.

Добавив к Биллам – Билла, ты найдёшь,

Что этот Билл тебе прибавит пыла.

Чтоб строгий нрав влюблённых не убил,

Меня возьми – единым будет Билл.

CXXXVI

If thy soul check thee that I come so near,

Swear to thy blind soul that I was thy Will,

And will thy soul knows is admitted there;

Thus far for love, my love-suit, sweet, fulfil.

Will will fulfil the treasure of thy love,

Ay, fill it full with wills, and my will one.

In things of great receipt with ease we prove

Among a number one is reckoned none:

Then in the number let me pass untold,

Though in thy store’s account I one must be;

For nothing hold me, so it please thee hold

That nothing me, a something sweet to thee.

Make but my name thy love, and love that still,

And then thou lovest me for my name is Will.

CXXXVI

Душа твердит: он близок чересчур,

Но ей открой глаза: ведь это Билл,

Душе твоей он будет по плечу;

Ответь ему, прими любовный пыл.

Дополнит Билл желаний калиту,

Меня прими, чтоб стал одним из них.

В громадах чисел – мелочь не сочтут,

Один – почти ничто в счетах таких:

Так пусть в числе других пройду не в счёт,

Считай хоть единицей, хоть нолём,

Но всё ж – считай, хотя бы за ничто,

Чтоб стал хоть чем-то в перечне твоём.

Моё лишь имя знай! Пусть будет мил

Твоей любви – носящий имя: Билл.

CXXXVII

Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes,

That they behold, and see not what they see?

They know what beauty is, see where it lies,

Yet what the best is take the worst to be.

If eyes, corrupt by over-partial looks,

Be anchored in the bay where all men ride,

Why of eyes’ falsehood hast thou forg;d hooks,

Whereto the judgement of my heart is tied?

Why should my heart think that a several plot,

Which my heart knows the wide world’s common place?

Or mine eyes seeing this, say this is not,

To put fair truth upon so foul a face?

In things right true my heart and eyes have erred,

And to this false plague are they now transferred.

CXXXVII

О шут слепой – Любовь! Из-за тебя ль

Глаза мои взирают – и не зрят?

Им ведома краса, но в том печаль,

Что зло для них и благо – общий лад.

Как с корабля застывшего смотря,

Где все мужчины – слепы до сих пор,

Я знаю – ты сковала якоря,

Что вяжут сердце мне, и смысл, и взор.

Что ж сердца взгляд – стеною ограждён,

И видит искажённое – благим?

Иль почему глаза, попав в полон,

Скрывают зло – рачением своим?

Ошиблось это сердце, очи – тоже,

И вот они – пленились явной ложью.

CXXXVIII

When my love swears that she is made of truth,

I do believe her, though I know she lies,

That she might think me some untutored youth,

Unlearn;d in the world’s false subtleties.

Thus vainly thinking that she thinks me young,

Although she knows my days are past the best,

Simply I credit her false-speaking tongue:

On both sides thus is simple truth suppressed.

But wherefore says she not she is unjust?

And wherefore say not I that I am old?

O, love’s best habit is in seeming trust,

And age in love loves not t’have years told.

Therefore I lie with her, and she with me,

And in our faults by lies we flattered be.

CXXXVIII

Когда она клянётся, что верна,

Я верю ей, хоть знаю: это ложь,

Чтоб в фальши мироздания она

Могла меня считать за молодёжь.

Тщеславясь, что сойду и за юнца,

Хоть ведомо, что цвет мой уязвим,

Простак, я сказкам верю без конца

И оба мы секрет простой таим.

К чему она не скажет, что лгала?

К чему я не скажу, что стар – в ответ?

Лукавости фата – любви мила,

И старый фат – не любит счёта лет.

И вот я – лгу, она, ответно – мне,

И лестью мы повязаны вполне.

CXXXIX

O call not me to justify the wrong

That thy unkindness lays upon my heart;

Wound me not with thine eye but with thy tongue;

Use power with power, and slay me not by art.

Tell me thou lov’st elsewhere; but in my sight,

Dear heart, forbear to glance thine eye aside;

What need’st thou wound with cunning when thy might

Is more than my o’erpressed defense can bide?

Let me excuse thee: ‘Ah, my love well knows

Her pretty looks have been mine enemies,

And therefore from my face she turns my foes,

That they elsewhere might dart their injuries.’

Yet do not so, but since I am near slain,

Kill me outright with looks, and rid my pain.

CXXXIX

О, не проси оправдывать обид,

Что сердце жмут жестокостью оков;

Пускай не взор – язык меня разит,

Цари, не доходя до пустяков.

Признай, что неверна, но жаркий взор

При мне не посылай другим подряд.

Что за нужда разить меня в упор

Коль я и без того осадой смят?

Тебя дай оправдать: «Любовь моя

Шлёт огнь очей ко вражескому стану,

Чтобы меня от недругов тая

Другим нести губительные раны».

И всё ж постой – ведь я почти убит,

Убей – и смерть страданья утолит.

CXL

Be wise as thou art cruel, do not press

My tongue-tied patience with too much disdain,

Lest sorrow lend me words, and words express

The manner of my pity-wanting pain.

If I might teach thee wit, better it were,

Though not to love, yet, love, to tell me so –

As testy sick men, when their deaths be near,

No news but health from their physicians know.

For if I should despair, I should grow mad,

And in my madness might speak ill of thee;

Now this ill-wresting world is grown so bad,

Mad slanderers by mad ears believ;d be,

That I may not be so, nor thou belied,

Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide.

CXL

Будь мудрой, сколь жестока – не губи

Презрением – терпение моё,

Не то слова, лишённые любви,

Всем обличат жестокое житьё.

Разумна будь, прошу я горячей:

Не любишь – хоть солги любовью слов.

Так обречённый хочет от врачей

Услышать лишь одно – что он здоров.

Иначе я могу сойти с ума,

Тебя чернить, безумием объят;

А нынче жаждет мира кутерьма

Безумцам в уши влить безумный яд.

Ко мне, чтобы избегнуть клеветы,

Бросай свой взор, хоть промахнёшься ты.

CXLI

In faith, I do not love thee with mine eyes,

For they in thee a thousand errors note,

But ’tis my heart that loves what they despise,

Who in despite of view is pleased to dote.

Nor are mine ears with thy tongue’s tune delighted,

Nor tender feeling to base touches prone,

Nor taste, nor smell, desire to be invited

To any sensual feast with thee alone;

But my five wits nor my five senses can

Dissuade one foolish heart from serving thee,

Who leaves unswayed the likeness of a man,

Thy proud heart’s slave and vassal wretch to be.

Only my plague thus far I count my gain,

That she that makes me sin awards me pain.

CXLI

Люблю не взором глаз – наоборот:

Изъянов сотни видеть им дано;

Но любит сердце то, что их гнетёт,

И вопреки очам – горит оно.

И слух мой не пленился этой речью,

А чуткость кожи – низостию ласк,

Ни вкус, ни обоняние навстречу

Нейдут к пирам любви, что свяжут нас.

Но пятерица чувства и ума

Трусливый дух не сделают верней,

Не отвратят от жалкого ярма

И рабства к бессердечности твоей.

Одно утешит этот чумный зной:

Казнит за грех – та, что грешит со мной.

CXLII

Love is my sin, and thy dear virtue hate,

Hate of my sin, grounded on sinful loving.

O but with mine compare thou thine own state,

And thou shalt find it merits not reproving,

Or if it do, not from those lips of thine,

That have profaned their scarlet ornaments,

And seal’d false bonds of love as oft as mine,

Robbed others’ beds’ rev;nues of their rents.

Be it lawful I love thee, as thou lov’st those

Whom thine eyes woo as mine importune thee:

Root pity in thy heart, that when it grows

Thy pity may deserve to pitied be.

If thou dost seek to have what thou dost hide,

By self-example mayst thou be denied.

CXLII

Любовь – мой грех, а ты, что так чиста,

Питаешь к прегрешенью отвращенье,

Но всё ж себя со мною сопоставь –

Увидишь: грех не стоит осуждений.

По крайности – не с этих губ твоих,

Что осквернили алый свой наряд,

В чужих постелях право утвердив,

Супружества достойное навряд.

Так значит и моя любовь в чести,

Коль смотришь с вожделением окрест;

На сердце жалость нежную взрасти,

Глядишь – другим жалеть не надоест.

Когда к любви стремишься, не любя,

Однажды, знай, отвергнут и тебя.

CXLIII

Lo, as a careful housewife runs to catch

One of her feathered creatures broke away,

Sets down her babe and makes all swift dispatch

In p;rsuit of the thing she would have stay,

Whilst her neglected child holds her in chase,

Cries to catch her whose busy care is bent

To follow that which flies before her face,

Not prizing her poor infant’s discontent:

So runn’st thou after that which flies from thee,

Whilst I, thy babe, chase thee afar behind;

But if thou catch thy hope, turn back to me,

And play the mother’s part, kiss me, be kind:

So will I pray that thou mayst have thy Will,

If thou turn back, and my loud crying still.

CXLIII

Подчас бежит хозяюшка – поймать

Цыплёнка, что умчался со двора –

Бывает, и мальца оставит мать,

Коль беглеца ловить пришла пора.

Ребёнок с криком гонится за ней,

А та погоней так поглощена,

Что некогда ей думать, кто родней,

Не слышит вопли детские она.

Вот так и ты – бежишь за беглецом,

А я бегу – схватиться за полу.

Но, коль погоня кончится венцом,

Вернись как мать: утешь и поцелуй.

Молюсь: пускай добычей будет Билл,

Чтоб я потом тобой утешен был.

CXLIV

Two loves I have, of comfort and despair,

Which like two spirits do suggest me still:

The better angel is a man right fair;

The worser spirit a woman coloured ill.

To win me soon to hell, my female evil

Tempteth my better angel from my side,

And would corrupt my saint to be a devil,

Wooing his purity with her foul pride.

And whether that my angel be turned fiend

Suspect I may, but not directly tell,

But being both from me, both to each friend,

I guess one angel in another’s hell.

Yet this shall I ne’er know, but live in doubt,

Till my bad angel fire my good one out.

CXLIV

Есть две любви: отрада и печаль,

Два духа в сердце ссорятся моём.

Вот – лучший: лика светлая печать,

Вот – худшая, украшенная злом.

Святого моего она стремится

Соблазнами исторгнуть у меня

Чтоб чистый ангел сделался Денницей,

Светлейший облик похотью грязня.

Уже ль он обернулся злобным духом? –

Плету своих сомнений череду.

Они в плену, похоже, друг у друга,

И оба обретаются в аду.

Где ангел? Я сомненьями объят,

Пока его не вышвырнет сей ад.

CXLV

Those lips that Love’s own hand did make

Breathed forth the sound that said ‘I hate’

To me that languish’d for her sake;

But when she saw my woeful state,

Straight in her heart did mercy come,

Chiding that tongue that ever sweet

Was used in giving gentle doom,

And taught it thus anew to greet:

‘I hate’ she altered with an end,

That follow’d it as gentle day

Doth follow night, who like a fiend

From heaven to hell is flown away;

‘I hate’ from hate away she threw,

And saved my life, saying ‘not you’.

CXLV

Уста, что сотворил Амур

«Я ненавижу!» изрекли

Мне – заточённому в тюрьму…

Но, страх мой видя невдали,

Сердечность на сердце приняв,

Язык жестокий осудив,

Что прежде ласков был и прав,

Она смягчила злой мотив.

И завершенье тешит слух:

Так светлым днём сметён закат

И ночи тёмной злобный дух

Свергается рассветом в ад.

Меня она спасла тотчас:

«Я ненавижу! …Но не вас».

CXLVI

Poor soul, the centre of my sinful earth,

[…] these rebel pow’rs that thee array,

Why dost thou pine within and suffer dearth

Painting thy outward walls so costly gay?

Why so large cost, having so short a lease,

Dost thou upon thy fading mansion spend?

Shall worms, inheritors of this excess,

Eat up thy charge? Is this thy body’s end?

Then, soul, live thou upon thy servant’s loss,

And let that pine to aggravate thy store;

Buy terms divine in selling hours of dross;

Within be fed, without be rich no more:

So shalt thou feed on Death, that feeds on men,

And Death once dead, there’s no more dying then.

CXLVI

О бедный дух! Скрепив мой грешный прах

Мятежной силой ты влачишься ниц.

Душа – почто закована впотьмах,

Раскрашивая стены у темниц?

Кратка аренда – велика цена;

Зачем платить за падающий дом?

Чтобы червей-наследников страна

Изъела всё? Ужель задача – в том?

Живи за счёт убытков от слуги,

Пусть чахнет он, а ты – растёшь в цене.

В обмен за бренность – небо сбереги,

И богатей внутри, а не извне.

Губи же Смерть, что губит бренный род:

Коль Смерть – мертва, бессмертный – не умрёт!

CXLVII

My love is as a fever, longing still

For that which longer nurseth the disease,

Feeding on that which doth preserve the ill,

Th’uncertain sickly appetite to please.

My reason, the physician to my love,

Angry that his prescriptions are not kept,

Hath left me, and I desperate now approve

Desire is death, which physic did except.

Past cure I am, now reason is past care,

And frantic mad with evermore unrest,

My thoughts and my discourse as madmen’s are,

At random from the truth vainly expressed:

For I have sworn thee fair, and thought thee bright,

Who art as black as hell, as dark as night.

CXLVII

Моя любовь – как жар, что вечно ждёт

Того, что распаляет злой недуг,

Чтоб лихорадкой обожжённый рот

Отравленную пробовал еду.

Рассудок-врач, что страсть мою лечил,

Когда его рецепты я отверг,

Меня покинул, проклянув мой пыл,

И вот я вижу: вожделенье – смерть.

Я обречён, когда рассудка нет,

Безумной лихорадкою смятён,

И речь моя и мысли – просто бред,

Бессмысленной пустышки перезвон.

Я клялся: ты светла! А ты, точь-в-точь,

Черна, как будто ад, темна, как ночь.

CXLVIII

O me! what eyes hath love put in my head,

Which have no correspondence with true sight?

Or, if they have, where is my judgement fled,

That censures falsely what they see aright?

If that be fair whereon my false eyes dote,

What means the world to say it is not so?

If it be not, then love doth well denote

Love’s eye is not so true as all men’s: no,

How can it? O how can love’s eye be true,

That is so vexed with watching and with tears?

No marvel then, though I mistake my view:

The sun itself sees not till heaven clears.

O cunning love, with tears thou keep’st me blind,

Lest eyes, well seeing, thy foul faults should find.

CXLVIII

Увы! Любовь затмила мне глаза,

Которым уж неведом верный взор,

А если ведом – кем же разум взят,

Коль не дал взору точный приговор?

И если то, что вижу – красота,

Зачем же с этим спорит целый свет?

Всеобщий опыт – страсти не чета,

А вот очам любви – и веры нет.

И как быть могут верными они,

Измучены во бденьях и слезах?

Не удивляйся, что глаза – в тени:

И солнце ждёт, пока пройдёт гроза.

О хитрая любовь! Слезой слепит,

Чтоб скрыть от взора свой ничтожный вид.

CXLIX

Canst thou, O cruel, say I love thee not,

When I against myself with thee partake?

Do I not think on thee, when I forgot

Am of myself, all tyrant for thy sake?

Who hateth thee that I do call my friend?

On whom frown’st thou that I do fawn upon?

Nay, if thou lour’st on me, do I not spend

Revenge upon myself with present moan?

What merit do I in myself respect

That is so proud thy service to despise,

When all my best doth worship thy defect,

Commanded by the motion of thine eyes?

But, love, hate on, for now I know thy mind:

Those that can see thou lov’st, and I am blind.

CXLIX

Скажи, о злая: я ль тебе не рад,

Себя казня с тобою заодно?

Себя не помню, чувствуя твой взгляд,

Тираню сам себя – твоей виной.

Кого приветил из твоих врагов,

Кому из них я отдал свой поклон?

Коль на меня ты злишься – я готов

Наказывать себя, исторгнув стон.

Утративши достоинство и честь,

Могу ли рабской службе дать отказ?

Твоим изъянам – всё готов принесть,

Покорный одному веленью глаз.

Но продолжай, измучь меня вконец:

Ты зрячих любишь, ну а я – слепец.

CL

O, from what pow’r hast thou this pow’rful might

With insufficiency my heart to sway,

To make me give the lie to my true sight,

And swear that brightness doth not grace the day?

Whence hast thou this becoming of things ill,

That in the very refuse of thy deeds

There is such strength and warrantise of skill

That, in my mind, thy worst all best exceeds?

Who taught thee how to make me love thee more

The more I hear and see just cause of hate?

O, though I love what others do abhor,

With others thou shouldst not abhor my state.

If thy unworthiness raised love in me,

More worthy I to be beloved of thee.

CL

О, что за бог тебе вручает власть,

Над сердцем – недостатками царить,

И зренью моему велит пропасть,

И клясться, что не светел свет зари?

Как можешь ты прелестным сделать зло

Чтобы оно, таясь в делах твоих,

Меня искусно убедить смогло,

Что лучше ты, чем доблести других?

Кто научил казаться тем нужней,

Чем больше ненавистен облик твой?

Презренное – люблю! Но ты не смей

Презреть с другими пыл мой огневой.

Пленённый недостоинством твоим,

Тем больше я достоин быть любим.

CLI

Love is too young to know what conscience is,

Yet who knows not conscience is born of love?

Then, gentle cheater, urge not my amiss,

Lest guilty of my faults thy sweet self prove.

For, thou betraying me, I do betray

My nobler part to my gross body’s treason:

My soul doth tell my body that he may

Triumph in love; flesh stays no farther reason;

But rising at thy name doth point out thee

As his triumphant prize. Proud of this pride,

He is contented thy poor drudge to be,

To stand in thy affairs, fall by thy side.

No want of conscience hold it that I call

Her ‘love’ for whose dear love I rise and fall.

CLI

Любовь юна, чтоб знать, что значит стыд,

Но знают все, что стыд – дитя утех.

Так пусть меня твой суд не уязвит,

А то сама толкнёшь меня на грех.

Я предан – и решаюсь расколоть

Души и тела связанное братство:

И дух мой говорит, что может плоть

При имени твоём – куском подняться;

Восставши, он укажет на тебя

Как на трофей, свою вздымая власть,

Готов склониться, рабство полюбя,

Встать за тебя и близ тебя упасть.

Так не зови стыдом любовь мою –

Ради неё – ложусь и восстаю.

CLII

In loving thee thou know’st I am forsworn,

But thou art twice forsworn, to me love swearing:

In act thy bed-vow broke, and new faith torn

In vowing new hate after new love bearing.

But why of two oaths’ breach do I accuse thee,

When I break twenty? I am perjured most,

For all my vows are oaths but to misuse thee,

And all my honest faith in thee is lost,

For I have sworn deep oaths of thy deep kindness,

Oaths of thy love, thy truth, thy constancy,

And to enlighten thee gave eyes to blindness,

Or made them swear against the thing they see:

For I have sworn thee fair: more perjured eye,

To swear against the truth so foul a lie.

CLII

В любви к тебе – я клятвы нарушал,

Но ты – вдвойне, когда в любви клялась мне:

Обманут муж – и мне лгала душа,

И там и здесь равняясь безучастьем.

Но как могу проклясть я пару клятв,

Коль сам я двадцать раз нарушил их?

Тебя превознося – сам виноват,

Себе клянясь в достоинствах твоих.

Клянясь душе в душевности твоей,

Твоей любви и верности дивясь,

Темнил я взоры собственных очей,

И заставлял их истину заклясть.

Я клялся, что твой лик на свет похож,

И очи лгали, зная эту ложь!

CLIII

Cupid laid by his brand, and fell asleep:

A maid of Dian’s this advantage found,

And his love-kindling fire did quickly steep

In a cold valley-fountain of that ground;

Which borrowed from this holy fire of Love

A dateless lively heat, still to endure,

And grew a seething bath, which yet men prove

Against strange maladies a sovereign cure.

But at my mistress’ eye Love’s brand new fired,

The boy for trial needs would touch my breast;

I, sick withal, the help of bath desired,

And thither hied, a sad distempered guest;

But found no cure: the bath for my help lies

Where Cupid got new fire – my mistress’ eyes.

CLIII

Забыв свой факел, дремлет Купидон…

Схватив огонь, одна из дев Дианы

Несёт его источнику в полон,

Что льёт сквозь дол прохладу непрестанно.

И ключ, кипя от пламени Любви,

Тот жар себе усвоил навсегда.

Больные – здесь вершат пути свои

Чтоб исцелила вещая вода.

Но бог – заняв огонь от глаз любимой,

Для пробы факел бросил мне на грудь.

И, жгучею болезнию палимый,

Я шёл к воде, спеша в печальный путь.

Ключ не помог: леченья нет верней,

Чем пламя слёз возлюбленной моей.

CLIV

The little Love-god lying once asleep

Laid by his side his heart-inflaming brand,

Whilst many nymphs that vowed chaste life to keep

Came tripping by; but in her maiden hand

The fairest votary took up that fire

Which many legions of true hearts had warmed,

And so the general of hot desire

Was sleeping by a virgin hand disarmed.

This brand she quench;d in a cool well by,

Which from Love’s fire took heat perpetual,

Growing a bath and healthful remedy

For men diseased; but I, my mistress’ thrall,

Came there for cure, and this by that I prove:

Love’s fire heats water, water cools not love.

CLIV

Мальчишка – бог Любви – решил соснуть,

Палящий факел подле прислонив,

А рядом стайка нимф стремила путь –

Схватила пламя лучшая из них.

Похищен жар, что будит в сердце дрожь,

Что целые полки лишил покоя, –

Так пламенного чувства спящий вождь

Обезоружен девственной рукою.

Огонь угас в потоке ледяном,

И жар Любви навек в него вложил,

Целительным он стал для многих, но

Не для меня – раба у госпожи.

В огне ключа сокрыт коварный дар:

Вода не охладит любви пожар.

ПОСВЯЩЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

Мой дальный друг, как ты несправедлив

к таинственной любви и сути женской!..

И нам ли, «разверзающим ложесна»,

порочить женской нежности прилив?

О, даже боги сведать не смогли

потёмки этой прелести безбрежной,

и скрытый смысл, и тёмное блаженство,

и тела их живой иероглиф!

И даже вожделение и близость –

иллюзия всего лишь! Только призрак,

что вспыхнет и развеется опять.

И нам не перейти границы эти.

И даже за премудростью столетий

нам их не рассудить и не понять.

МАРГАРИТЕ

Стихи летят во тьме быстрее лани…

И снова признаю с тугой тоской:

два наших мира: женский и мужской

закрыты пеленой непониманья.

И нам не одолеть глухие грани

и вечно длится чувства непокой –

дрожащею жемчужиной морской

мерцающей у Времени на длани.

О, только не забудь и не сотри

жемчужины мои! Их тридцать три,

хранящих зыбкий свет старинных англов.

Сочти их оправдание и ложь,

и, может быть, ты что-нибудь поймёшь,

мой милый смуглый друг, мой карий ангел!

Свидетельство о публикации №117010805009