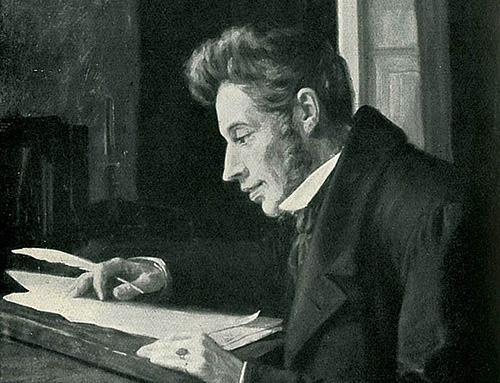

Кьеркегор и грех

Находясь в этих состояниях мы видим непрерывность наших падений, но не видим непрерывности нашей жизни.

По Кьеркегору грех не является каким-то единичным случайным поступком, он не является чем-то отрицательным - типа того, что жил человек себе жил прекрасно и добро, а потом вдруг согрешил, зачеркнул или перечеркнул что-то. По Кьеркегору всё происходит вовсе не так, как кажется когда мы смотрим обычным взглядом, грех не поступок, не единичное и не отрицание, грех это состояние, в котором добро практически невозможно и только потому в нём с видимой или невидимой необходимостью рано или поздно произойдёт плохой поступок, т.е то, что мы обычно и называем грехом. Кьеркегор смещает акцент нашего внимания для того, чтобы мы подумали о тех устойчивых состояниях нашей души, которые привести к спасению никак не могут, чтобы мы перестали смотреть на внешние грехи или их проявления и заглянули глубже - в человеческую душу и человеческую жизнь - какова она, как она протекает.

Это как бы две разных платформы, два разных основания нашей жизни - с одной платформы добро возможно совершить, с другой нет. И не важно, что мы хотим в какой-то момент, или что мы понимаем так нельзя, важно, что если мы не способны на добро, то естественно будет зло, и это зло редко когда промедлит. Нам нужно заглянуть на глубину происхождения добра и зла, а не считывать их проявления в нашей обыденной жизни, фиксировать и делать фактами биографий - это ни к чему не приведёт. Если мы не видим основания с которого всё происходило, то мы не видим ничего, мы сами слепые котята. И сами множим всё тоже самое зло. Хвалим ли мы добро или же ругаем дурное какая разница, если мы делаем это банально в соответствии с представлениями?

Кьеркегор рассматривает два состояния человеческой души: одно состояние есть состояние к спасению, второе состояние есть состояние к гибели. И в рамках этих состояний закономерно возникает добро и закономерно возникает зло и никак иначе, поменяться местами они не могут. И даже если случайно в состоянии гибели возникнет добро, оно исчезнет вскоре, и наоборот, в состоянии спасения случайно возникшее зло также будет покрыто или перекрыто. Понять это трудно, поскольку необычно. Тут нужно оторваться от наших сращенных привязок определять добро и зло вполне себе конкретно и каждый раз заново только как "вот это", вспомнить, что добро и зло не зря именуют относительными, поскольку они и вправду зависят от того, с каких оснований мы их определяем и зачем, и потом вдруг совершить ницшеанский скачок в область "по ту сторону добра и зла", а Ницше как раз такое добро и зло и имел ввиду, которое "обычно" и вот тогда, только после этого скачка мы окажемся в области того, о чём мыслил Кьеркегор, но никак не раньше. Это будет область человеческой протоплазмы этики - то есть область мест, что занимает человек, и мы будем смотреть исходя из этих мест - лучей возможностей любого добра, любого зла. Человек, занимающий своё место и выполняющий своё предназначение - в состоянии спасения. Человек не на своём месте или без места - в состоянии гибели. Причём внутренние чувства любого человека всегда будут свидетельствовать и о том, и о том состоянии - только вот станет ли слушать их человек? Будет ли он чуток к внутреннему голосу?

Казалось бы как можно говорить о добром или злом состоянии, если ещё не совершены ни добро, ни зло, это немыслимо, невозможно, но тут с нами поспорит не только Кьеркегор, но и Шекспир. Давайте вспомним его трагедии - первые же описания будущих злодеев, речи этих злодеев, поведение уже подсказывают читателю что будет дальше. В короле Лире старшие сёстры совершают "акт любви" - клянутся в своей любви королю, а младшая молчит и не совершает, она не говорит родителю о своей любви - здесь как-будто бы налицо уже сделанные добро и зло, но почему-то уже даже в этих актах мы способны понять, что не всё так просто и старый король жутко ошибается. Каковы действительные состояния всех трёх сестёр показывает дальнейшее - злоба и ненависть со стороны старших и глубокая любовь со стороны младшей, но разве они и не были таковы в самом начале? Разве старый друг короля не говорит ему "слепец, посмотри внимательней" - куда же должен был посмотреть король Лир? Не туда ли, куда предлагает смотреть и Кьеркегор?! Гений Шекспира даёт нам Кьеркегоровский текст в живых картинках. Злодеи не становятся злодеями по совершению недобрых дел, они уже по сути являются злодеями, и если мы не видим - мы беспомощны и бросаем себя под эту гильотину. Потому что король Лир сам возвёл себя на эшафот - таковой и является его трагедия. Это трагедия человека, обманувшего и уничтожившего самого себя, и своё доброе основание. Король Лир отдаёт всё это на произвол судьбы и её произвол, руками злодеев жестоко расправляется с ним. Вот участь слепца. Она не бывает более мягкой, мы только об этом не подозреваем.

Итак, у Шекспира злодеи уже злодеи, с первых же слов, а люди в добром состоянии уже добро, а ведь никто ничего ещё не совершал. Но когда совершит - видеть уже поздно, видеть совершённое - видеть "слишком поздно", требуется видеть с самого начала. И как мы должны видеть говорит нам философ Кьеркегор - состояние души уже определено, состояние сердца уже имеется.

Правда, кроме тех состояний, которые можно назвать добрыми или злыми, есть ещё и те, которые можно назвать никакими, Кьеркегор даже оговаривается, что таково большинство, но никакие состояния не интересуют Шекспира, не интересуют Кьркегора и навряд ли интересуют кого-либо вообще. Естественный человек не грешит, говорит Кьеркегор. Даже не грешит. Так что нельзя сказать, что он находится в погибельном состоянии, до гибели ему ещё далеко. Он вообще не перед Богом в кьеркегоровском смысле.

То, что Кьеркегор называет "ускорением греховности" в чистом виде выражено в Макбете - здесь погибельное состояние само себя наращивает, и так оно делает всегда, если для того есть соответствующие возможности. Добрые состояния наращивают себя и злые также. Единственное противодействие для обоих - это они сами, стоящие друг против друга. Но если "противника нет" ускорение наращивается быстрыми темпами. Макбет съезжает по наклонной плоскости в ад. В аду разгорается собственное пекло. Погибель готовится Макбету им самим.

О погибели речь идёт вовсе не в физическом смысле. Любое из двух состояний продуцирует и расширяет само себя. И только "ничавоки", придерживающиеся "золотой середины", чтобы никуда не падать - никуда не падают. Как известно по Данту, хуже этого ничего уже быть не может. Ни в ад, ни в рай, в никуда. Значит даже для того, чтобы пасть и совершить грех, нужно уже стоять перед Богом. "Полые люди" Ницше и "естественные люди" Кьеркегора перед Богом не стоят. Образно можно было бы сказать - они лежат. Ну и соответственно, никуда не ускоряются.

Свидетельство о публикации №116110801087