Занимательная генетика. 10. Брат ты мне или не бра

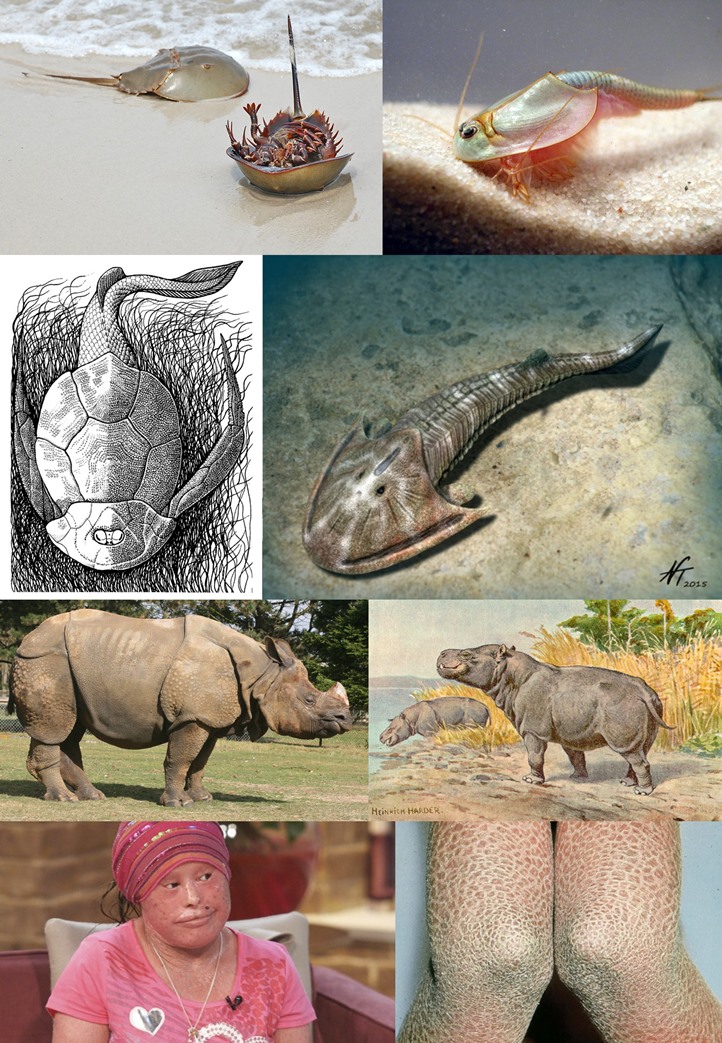

Вообще-то интересная ситуация возникла чуть раньше, до появления и нас, и лягушек. Я сравнила облик бесчелюстной остракодермы, антиарха (панцирной рыбы) Bothriolepis и доживших до наших дней мечехвостов и щитней. И знаете, они на удивление похожи!

Но остракодермы – это «проторыбы». Например, Цефаласпис достигал 60 см в длину и спереди был покрыт массивным панцирем, который служил защитой от хищников. А ещё в панцире у него было отверстие для теменного глаза. Да и наличие простых глаз тоже отмечено у большинства бесчелюстных.

У панцирной рыбы ботриолеписа не только голова и грудь закрыты щитом, но и грудные плавники закованы в броню подобно клешням ракообразных. На реконструкциях у него также показаны три глаза (вместе с теменным), хотя в окаменелостях на все три приходится одно общее отверстие.

Щитни — семейство пресноводных ракообразных (подтип членистоногих) класса жаброногих. Водоемы, в которых живут щитни — эфемерные, пересыхающие в определённые времена года; лужи, канавы, овраги. Название происходит от щитка, который почти полностью покрывает спину животного. Латинское название типового рода Triops (от греч. «трехглазый») щитни получили из-за органа, напоминающего третий глаз, однако до сих пор его функция точно не установлена. Их морфология не изменилась в основных чертах со времен триасового периода, когда появился первый вид современных щитней, Triops cancriformis. Это было 220—230 миллионов лет назад.

Мечехвосты — отряд водных хелицеровых из класса меростомовых (Merostomata). Современные мечехвосты могут достигать 60 см в длину. Хелицеровые — подтип членистоногих. Хотя группа возникла в водной среде, наибольшего видового богатства достигли более поздние сухопутные представители — паукообразные. Известно четыре современных вида. Значительно большее число видов описано по окаменелым останкам, наиболее древние из которых известны из ордовикских отложений (400 млн. лет назад).

Как видим, всем этим существам присущи головные щиты, хвосты и… жабры. Можно ли считать такое сходство случайным и обусловленным общей средой обитания? Я говорю, что – нет. А давайте-ка поинтересуемся, когда появились жабры?

Специализированные жабры впервые появились у кольчатых червей. Дождевые черви, находясь в подземных ходах, получают достаточное количество кислорода, путем его диффузии через влажную кожу. Морские черви, обитающие в песке или трубочках из песка, совершают волнообразные движения, чтобы создавать вокруг себя ток воды, иначе им не хватает растворенного в морской воде кислорода (в литре морской воды содержится около 5 мл кислорода, пресной - около 7 мл, воздуха - около 210 мл). Поэтому у морских червей (полихет) развились жабры - специализированные органы дыхания (выросты покровного эпителия). Вот и у возможного предка позвоночных, пикайи, тоже отмечено 9 выростов за головой, которые ученые определяют как жабры. Есть жабры и у ланцетника.

Так что же, наш предок произошёл от кольчатых червей? Вот ведь у кольчецов и мышца продольная очень интересная есть – аксохорд. Она напоминает хорду по своей анатомической топографии, по своей генетической регуляции, по порядку развития из зародышевых тканей, а также функционально. Но всё-таки отличается от хорды. И учёные считают, что прообраз хорды (а точнее — топографически, генетически и функционально близкая к ней структура) имелся уже у общего предка всех двусторонне-симметричных животных Urbilateria (Ur — по-немецки означает исходный, bilateria — двустороннесимметричный).

Чтобы понять рассуждения ученых, нужно вспомнить две вещи. Во-первых, что билатерии разделяются на две группы: первичноротые и вторичноротые. К первичноротым относятся, в частности, членистоногие и кольчатые черви, а к вторичноротым, помимо прочих, хордовые. Во-вторых, план строения хордовых такой же, как и у первичноротых, только перевернутых с брюха на спину.

Первичноротые. В период зародышевого развития на месте их первичного рта (бластопора) образуется рот или, при щелевидном замыкании бластопора, рот и анальное отверстие. У вторичноротых в период зародышевого развития на месте первичного рта (бластопора) образуется анальное отверстие, а собственно рот независимо появляется в передней части тела. Есть вторичная полость тела (целом).

Наличие первичного рта – это наследие от кишечнополостных. В пищеварительной системе у них есть рот и кишечная полость. Непереваренные остатки пищи удаляются через рот. Получается, что черви спокойненько развивались из кишечнополостных. А нашего далёкого предка, я так понимаю, однажды так «тряхнули», что он попутал зад и перед. И там, где был по его мнению перед, вдруг не оказалось рта! Пришлось «прорезать».

Интересно, какой бес попутал нашего предка? А вот здесь пора познакомиться с очень древней группой генов. Hox-гены — большое семейство генов, регулирующих развитие разных частей тела у многоклеточных животных. У большинства животных этих генов несколько, и они имеют два важных свойства. Во-первых, мутации Hox-генов вызывают уродства особого типа, связанные с превращением одних частей тела в другие. Во-вторых, Hox-гены исключительно эволюционно консервативны. Еще лет 30 назад было показано, что, например, у насекомых (муха-дрозофила) и у позвоночных (мышь, человек) их нуклеотидные последовательности очень близки. Насекомые и позвоночные — совсем не близкие родственники. Они находятся друг от друга на эволюционном древе настолько далеко, насколько это вообще возможно для двух двусторонне-симметричных животных.

У мухи-дрозофилы есть восемь Hox-генов, и все они имеют точные соответствия у позвоночных. Причём, у мухи один набор Hox-генов, у человека — четыре, частично дублирующих друг друга. Догадались, почему? Сейчас расскажу, как было дело.

Сначала нашему предку сбили ориентацию «зад-перед». С той стороны, где у кольчатых червей голова, у нас находится попа. Затем нашего предка перевернули на спину. Поясню. У первичноротых на брюшной стороне расположены брюшная нервная цепочка, над ней — мезодермальные мышечные структуры, над ними — брюшной кровеносный сосуд и эктодермальная кишка. У хордовых верхнее положение занимает нервный тяж, под ним хорда, под ним кровеносный сосуд и кишка. Видите, наша спина – это брюшко для кольчатых червей. Пикайя и ланцетник такие же, как мы. А потом кого-то из этих плоских «штучек» отловили и «вдарили» так, что его геном аж учетверился (дважды удвоился). С насекомыми так почему-то не обращались…

А теперь хочу задать вопрос: зачем понадобилось переворачивать на спину нашего предка? Можно сформулировать по-другому: как повлияло на нашего предка «опрокидывание»? Лично мне больше нравится первый вариант вопроса.

Продолжим рассуждения. Вот если, сохраняя неизменным расположение внутренних органов, сдвинуть на затылок глаза, нос и рот, что получится?

С глазами, думаю, проблем не будет. Они связаны с нервной системой. Она и так с «той» стороны. А вот органы дыхания филогенетически связаны с кишечной трубкой, которая расположена с «этой» стороны. У червя проблема решена просто: рот открывается всё-таки снизу, с «той» стороны, а нервная цепочка, не доходя рта, замыкается в окологлоточное кольцо. У нас «там» твёрдый костный скелет и гипертрофированный головной мозг в твёрдой черепной коробке. Т.е. если дан зелёный свет на развитие костной и нервной тканей, носоглотке «там» места нет! И скорее всего, решающую роль в усиленном развитии ЦНС и внутреннего скелета сыграло именно увеличение плоидности наших предков.

Ещё один интересный момент. Если сначала имело место «точечное» воздействие на наших предков, то 500 - 450 млн. лет назад почти одновременно у двух родственных, но значительно разошедшихся групп живых существ (членистоногие и остракодермы) спровоцировано развитие сходных признаков. Случайность? Нет! Это значит, что заработала одна и та же группа генов, доставшаяся обеим группам от общего предка. Вот что стоит за термином «конвергенция». Какова же причина «ордовикского толчка»? Выход на сушу! Форс-мажор. И регуляторные гены изменили правила игры.

Поскольку воздействие было достаточно широким по размаху, нет достаточных оснований, чтобы подозревать здесь вмешательство зелёных человечков. А вот о побудительной силе инстинкта говорить вполне возможно. Кстати, внешний скелет и маленький объем мозга увлёк насекомых в сторону большего совершенствования коллективного разума. Человек же, оставаясь частью коллективного, приумножает прежде всего свой индивидуализм.

Что интересно: ланцетник уже был «перевёрнут», но бурного развития черепа у него не произошло. Хотя хрящеподобные клетки-хондроциты в щупальцах уже имелись. И нервная трубочка оканчивается, не заходя в головной отдел. Так каким же образом возник хрящевой скелет остракодерм?

Скелет позвоночных складывается из клеток мезодермы, но не весь. Выяснилось, что хрящи и кости скелета глотки, челюстей и черепной коробки берут начало от клеток особого зародышевого листка — так называемого нервного гребня. У ланцетников (бесчерепных) нервного гребня нет, он появляется у миног и миксин (бесчелюстных). Их скелет сложен из хряща. Известен также набор генов, которые работают по ходу формирования скелетных элементов у эмбрионов позвоночных, миног и ланцетника: у них много общего в этом смысле. Но всё же многие регуляторные участки и гены у позвоночных специфичны: как выясняется, их появление, скорее всего, связано с полногеномной дупликацией у предков позвоночных.

Итак, щупальца вокруг рта ланцетника состоят из клеток, напоминающих по некоторым признакам хондроциты — хрящевые клетки. Эти клетки окрашиваются специфическим для хряща красителем; они делятся в том же направлении и содержат те же крупные вакуоли, что и хрящ эмбрионов позвоночных; оболочки клеточного тяжа сходны по химическому составу с хрящевыми тяжами позвоночных, потому и окрашиваются они одинаково. Остается предположить, что щупальца ланцетников слагаются из хрящевых клеток, как и скелет всех эмбрионов позвоночных. Значит, в каком-то виде клеточный хрящ у эмбрионов ланцетника всё же имеется, и как раз там, где у других позвоночных объявляются клетки загадочного нервного гребня — в оформлении рта.

Хондроциты в щупальцах, как выяснилось, делятся под контролем тех же факторов роста фибробластов (фибробласты - клетки соединительной ткани организма), что и у позвоночных. Также в щупальцах во время метаморфоза экспрессируются гены фибриллярного коллагена — важного слагаемого хрящевой ткани. У позвоночных при образовании коллагена и дифференциации хондроцитов из клеток нервного гребня работает специфический сигнальный каскад, в котором факторы роста связаны с транскрипционными факторами семейства SOXE (SOX9, SOXD). Эти транскрипционные факторы тоже удалось выявить в растущих щупальцах ланцетника во время метаморфоза. Всё это вместе показывает, что у ланцетника уже имелись базовые компоненты — клеточные, молекулярные, регуляторные — для образования клеточной хрящевой ткани.

Но важно подчеркнуть, что клеточный хрящ в щупальцах ланцетника, несмотря на всю схожесть с хрящом позвоночных, всё же является производным мезодермы, а не нервного гребня. Должна была быть какая-то последовательность событий, которая привела к тому, что клетки нервного гребня переняли свойства (генетические и биохимические) мезодермальных хрящевых клеток щупалец.

Факты свидетельствуют о том, что клетки нервного гребня, чтобы стать хондроцитами, включили особые регуляторные последовательности, в частности TFAP2A и tfap2c, которые отсутствуют у ланцетников. Эти транскрипционные факторы заставили генетическую программу формирования хряща сработать в клетках нервного гребня. Поэтому предкам позвоночных не было нужды «изобретать» новую ткань для своего скелета. Вместо этого в клетках элементов головного скелета, берущих начало из нервного гребня, включилась с помощью новых регуляторных элементов уже проверенная программа дифференциации хондроцитов.

А как же внешняя оболочка остракодерм и плакодерм, похожая на панцирь ракообразных? А пластинки эти кожного происхождения! Как наши волосы, ногтевые пластины, рога, копыта, иглы и чешуя…

Панцирь членистоногих содержит хитин. Это тоже производное «кожи». Тело всех членистоногих покрыто хорошо развитой кутикулой, выделенной слоем гиподермы. Гиподерма (от греч. гипо — «под», «внизу» и дерма — «кожа») — слой покровов организма (покровный эпителий), обычно лежащий глубже поверхностного слоя и выделяющий кутикулу. Хитин есть не только у членистоногих. У кишечнополостных, и у многих простейших.

Кстати, помните, что у рыб пояс передних конечностей неподвижно сращён с головой? А ведь там разные по происхождению кости! Хондральными являются: лопатка и коракоид. Покровные кости: клейтрум, надклейтрум, заднеключичная, задневисочная и надтеменная. Покровные (кожные или вторичные) кости – это кости позвоночных, возникающие без прохождения хрящевой стадии непосредственно из клеток мезодермы. Большинство покровных костей образовалось из погрузившихся под кожу кожных чешуй. Значит, кости плечевого пояса изначально создавались подвижными! Поэтому более, чем справедливы нижеследующие вопросы, на которые я ещё не могу достаточно убедительно ответить:

«Почему у костных рыб имеются рудименты лопатки и ключицы в плечевом поясе конечностей, которые вместе с другими покровными костями образуют панцирь в передней части тела и прирастают жёстко к основанию черепа сзади? Для чего у этих же рыб имеются рудименты таза, укоренённые в туловище и не имеющие ничего общего с конструкцией плечевого пояса парных конечностей (плавников) у тех же рыб? Причём рудименты таза не соприкасаются с позвоночным столбом и не поддерживают его, но они есть. Вообще откуда взялись парные рыбьи плавники, преобразованные якобы в парные конечности. Для чего и как могла возникнуть такая конструкция? Почему у первых амфибий, обнаруженных в палеонтологической летописи, имеются рудименты грудной клетки? Неужели их предки жили на суше и осуществляли дыхательные движения за счёт сжатия и расширения этой грудной клетки и движений диафрагмы? Почему у лабиринтодонтов, как у всех четвероногих, конструкция коленного сустава отличается от конструкции локтевого сустава? Если колено – это простой шарнир, способный распрямляться и сгибаться, то локтевой сустав имеет сложную форму и позволяет предплечью свободно ротироваться (вращаться) вокруг своей оси. Эта конструкция суставов известна у всех четвероногих и человека. Но только у человека она функционально оправдана. Ибо человек ходит на двух ногах, отталкивается ими от земли, а руками – освобожденной конечностью, он берёт предметы и, вращая их, манипулирует ими, как хочет. Именно поэтому лопатка и ключица имеют такую конструкцию и на таз не похожи, потому что они выполняют в теле человека иную функцию: они свободно двигаются по грудной клетке, закреплённые при помощи ключицы в районе грудино-ключичного сустава. Это обеспечивает максимальную подвижность руки и многообразие её движений. Рука может принимать по воле её владельца любое положение. Именно с этим связана сложная анатомическая конструкция и локтя, и плечевого пояса передней конечности.

Для ног и таза нужна другая конструкция. Человек – двуногое существо. Он опирается на ноги во время ходьбы. Именно поэтому таз должен быть жёстко прикреплён к позвоночнику. Бедро должно вращаться в вертлужной впадине таза вперёд – назад, а колено двигаться в той же плоскости. Нога «сделана» кем-то для того, чтобы на ней ходили, а рука, чтобы ей что-то брали. Более того, руки и ноги приделаны к туловищу по-разному. Если вы внимательно посмотрите на свои руки и ноги, вы убедитесь в этом. В открытой позиции рука обращена от тела наружу и ладонь смотрит наружу. При этом большой палец обращён во вне от плоскости тела. Если вам нужно поставить ладони на землю и встать на четвереньки (мало ли что бывает), то рука поворачивается вами ладонной поверхностью вниз – упирается в землю, а вы опираетесь на субстрат. При этом предплечья перекручиваются. Вы пользуетесь тем, что рука может ротироваться (вращаться) по отношению к локтю.

Иное положение принято для ног. Стопы стоят на земле – и это вполне естественно для человека, который опирается при ходьбе на стопу. (Большой палец ног обращён внутрь, на него (головку плюсневой кости большого пальца) приходится 40 % веса всего организма при передвижении). Открытая позиция не предусматривает вращение ногой и перекручивание голени, как это имеет место в предплечье. Нога должна выдерживать вес тела и при движении не вихляться туда – сюда, иначе недолго и упасть со всего маха…»

Итак, оставив все эти вопросы открытыми, хочу привести напоследок пример ещё одной вопиющей «конвергенции».

Помните, обитающие в океанах киты оказались родственниками гиппопотамов, также очень много времени проводящих в водоёмах? Толщина кожи взрослого синего кита и других наиболее крупных усатых китов превышает 10 сантиметров. Если же считать вместе с подкожной клетчаткой, как это принято в случае с наземными животными, то общая толщина составит более полуметра. Среди четвероногих самой толстой кожей обладает бегемот – у старых самцов на некоторых участках тела она может достигать 4 сантиметров. У бегемотов интересная структура кожи: внешне она «сидит» на нём как бы щитами. И поэтому у меня возникла ассоциация с кожными пластинами плакодерм! Глупость? Ведь у носорога кожа выглядит так же, но он в воде не просиживает сутками напролёт.

Глупости?! Около 50 миллионов лет назад у бегемотов (парнокопытные) и китов (клада китопарнокопытных) существовал общий предок Индохиус. Род Метадонты (из вымершего семейства носорогообразных) известен со среднего эоцена (от 40,4 до 33,3 млн. лет). Строением скелета эти звери походили на современных бегемотов и вели аналогичный образ жизни. Т.е. особенности строения кожи носорога (непарнокопытное) тоже обусловлены его прежней связью с водой! И обусловлена такая «конвергенция» не столько сходной средой, сколько наличием исправных древних генных комплексов, доставшихся в наследство от общего предка, казалось бы, совершенно различным группам животных.

У человека известна такая болезнь как ихтиоз. Это заболевание, при котором нарушается процесс ороговения кожи. На ней образуются жесткие чешуйки, напоминающие рыбью чешую, а в эпидермисе накапливается кератин с измененной структурой.Нарушается терморегуляция, замедляется обмен веществ. Из-за повышенной активности ферментов в окислительных реакциях у больных ихтиозом ускоряются процессы кожного дыхания, нарушается работа щитовидной железы, половых желез и надпочечников. Человек испытывает дефицит клеточного и гуморального иммунитета. Наблюдается дисфункция потовых желез, которая на фоне неправильного усвоения витамина А и приводит к слишком усиленному ороговению кожи. Отторжение отмерших клеток кожи происходит слишком медленно. На коже образуются ороговевшие чешуйки, между которыми скапливаются аминокислотные комплексы, которые способствуют затвердению кожи. Из-за этого образования крепко сцеплены между собой, а их отделение болезненно. Для больных ихтиозом характерны ломкие и тусклые волосы, расслаивающиеся ногти, множественный кариес, также пациенты часто болеют ретинитами и конъюнктивитами, страдают близорукостью.

Как вы догадываетесь, заболевание носит генную основу. Это либо мутации, либо нарушения экспрессии генов, кодирующих различные формы кератина. Я бы сказала, что это «привет от плакодермы».

Ихтиоз арлекина считается самой тяжелой и неконтролируемой разновидностью ихтиоза. Заболевание врождённое. Когда ребенок появляется на свет, его кожа покрыта серо-коричневыми чешуйками, толщина которых достигает 1 см. Между ними просматриваются глубокие трещины. Твердые чешуйки плотно слеплены между собой, в результате чего рот ребенка либо растянут, либо сужен так, что сквозь губы с трудом проходит зонд для кормления. Из-за аномалий кожи выворочены веки, повреждены ушные раковины, наблюдаются дефекты скелета, часто отсутствуют ногти, есть перемычки между пальцами рук и ног. Раньше такие детишки погибали сразу после рождения. Но и сегодня каждый день для таких людей – это борьба за жизнь. Мягкость рогового слоя эпидермиса зависит от содержания в нём воды. Поэтому людям, больным ихтиозом, приходится ежедневно принимать длительные ванны.

Удивительно, что этот стародавний генный комплекс до сих пор сохранён. Значит, когда-то он был жизненно необходим.

Хочу выразить особую благодарность автору Д.Кольцову и Максиму Калашникову, поскольку их провоцирующие речи буквально «вытолкнули» меня в совершенно неожиданную область, подарив трудное, но увлекательное путешествие. Я честно старалась не усложнять, и не слишком отвлекаться на всякие дополнительные нюансы, ухватившись за основную канву.

P.S.

Помнится, начиная разговор о конечностях, я задалась вопросом, когда они появились в привычном нам виде? В своих поисках мы докатились до того, что аналоги передних и задних конечностей в виде грудных и брюшных плавников имеются уже у древнейших рыб. Причём, у акантод между грудными и брюшными плавниками был целый ряд дополнительных плавников, но… Поясов конечностей всегда оставалось только два. Т.е. если конечностей можно было «нашлёпать» сколько угодно, то с поясами конечностей такая свобода действий отсутствует. Их только два! Значит, нужно искать объяснение в особенностях развития.

У ланцетника хрящеподобные клетки обнаружены в щупальцах около рта. Вот! Но ведь этот рот вторичен. Однажды нашему предку пришлось не только прорезать новый рот, но и отрастить новые щупальца для него. Первичный же рот кишечнополостных (тоже, кстати, с щупальцами) частично превращается у зародышей позвоночных в анальное отверстие. Но перед этим он (бластопор) вытягивается в щель, нижняя часть которой и «пойдёт» на «дырочку». Куда «пойдёт» оставшаяся часть?..

В общем, я уверена, что именно появление вторичноротости предопределило возникновение тетрапод. Выражаясь точнее, клетки вокруг рта в какой-то момент приобрели свойства, давшие впоследствии возможность развиться хрящевой ткани поясов конечностей (рот, кстати, тоже кольцевой). Благодаря имевшей место разовой «инверсии» таких поясов у нас целых два, но и никак не больше. Всё продумано! Причём замысел создал предпосылки гораздо раньше, чем появилась возможность воплощения.

Свидетельство о публикации №116103000962

Наталья Прохорова 30.10.2016 14:14 • Заявить о нарушении

Представляю, что бы было,

найди они червягу с зубами...

Тёмные люди!)))

Светлана Каплун 31.10.2016 00:38 Заявить о нарушении