1956. 8-й класс. Каникулы. Малынь 1

***

Выбирать место для летнего отдыха не приходилось: вариант был единственный – тульская деревня Малынь. Конечно, по нашим доходам дорога стоила недешево, но на мое счастье наш сосед по даче (дому) дядя Саша Сигарев работал шофером рейсового автобуса Москва–Батуми и он согласился подбросить меня (кажется, даже бесплатно) до Тулы. В этот раз я отправился в дальнюю поездку один. Мысли о дорожных опасностях в те годы как-то не возникали. В Туле я пересел на автобус – то ли до Щекино, то ли сразу до Крапивны, а в Крапивне сел на попутку. «На чай» в те годы давать было не принято, и через семь километров я оказался в своей родовой деревне. И начались у меня вторые деревенские каникулы, которые, как и первые, оставили массу неизгладимых впечатлений…

Интересно, что сравнивая растения одного и того же вида, произрастающие в лесном Пушкине и в степной Малыни, я ощущаю, что впечатления от вторых на порядок сильнее, чем от первых. Почему? Не знаю, может быть, от более теплого, нежели московского, тульского климата. А может, какой-то магической силой обладает сама степь. Подтверждением этому является поездка через пятнадцать лет после того малынского лета в степное северо-восточное Ставрополье: даже несмотря на то, что ни одной степной фотографии у меня нет, впечатление, тем не менее, осталось острейшим. Думаю, что существенным фактором, повлиявшим на запоминаемость тех событий стала также безграничная свобода поведения.

Организация моего бытия в общих чертах совпадала с жизнью прошлогоднего лета. Сестры Стольберг в это лето не приехали. Зато новым членом каникулярного братства стал Володя, тульский племянник тети Шуры, который был на три года старше меня. Он привез с собой велосипед, на котором перепадало ездить и мне. Сколько я себя помню (с раннего детского сада), я никогда не клянчил у других их игрушки, если только те сами не предлагали. А тут мне повезло: Володе особенно разъезжать было некуда и потому велосипед обычно был свободен и доступен всем.

По прибытии в деревню я первым делом разыскал книгу «Хаджи-Мурат», которую взял читать в прошлом году в библиотеке, и сдал ее туда, сняв с души камень – мне всегда было неприятно чувствовать себя должником. После этого деревенская жизнь вошла в свое нормальное русло...

Как и в предыдущее лето, каждый день после вечерней дойки мы гнали коров на довыпас – на большак и Митькин верх (верховья Афонинского оврага). Это как бы бесхозная территория составляла площадь порядка 200 на 50-60 метров. На ней были два колхозных сарая. Один из них был открыт, или даже вовсе был без ворот, где все «пастухи» и «пастушки» проводили время в болтовне и несущественных играх типа «Колечко» и прятки. Перед входом в сарай была скамейка в виде толстого и длинного бревна, глядевшая на запад. Один миг – и я уже там, далеко-далеко в золотом закате...

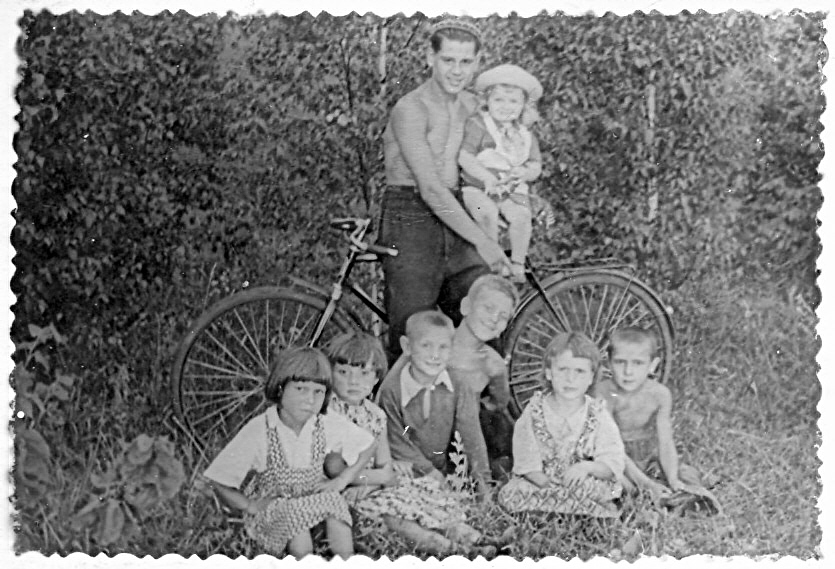

Детей было человек шесть-восемь. Я был старшим. Из домашних всегда была младшая сестра Нина и брат Витька, тоже Сорокин, но Сергеич (а я – Михалыч). Еще была молчаливая то ли дошкольница, то ли первоклашка Галя Болякина. Было грустно, что не было московских сестер Нины и Веры Стольберг, о которых я часто вспоминал весь прошедший год. В целом ничего особенно интересного в пастьбе не было, не считая того, что это было вовсе не скучное занятие.

Овраг Митькин верх брал свой начало от самого большака. Он был похож на ёлочку, ибо в нем существовали свои маленькие овражки. И повсюду росли кусты ядовитой, но красивой красной бузины. Любил я овраг по очень странной причине: я всегда вспоминал, как в паводок 1949 года по его дну бежал ручей и как он красиво замерзал.

По ту сторону оврага луг продолжался, но там мы пасли изредка. Была там не слишком большая, метров пять в диаметре, яма, откуда брали глину. Подходить к ней я боялся, так как, по рассказам дедушки, в ней когда-то завалило двух ребят...

***

Проштудировав в Москве книгу Н.М.Верзилина «По следам Робинзона», я решил испробовать некоторые знания, почерпнутые оттуда, на практике. Тульская область – это край несметного количества съедобных и даже деликатесных «поганок» – навозники белые и серые, зонтики большие, шампиньоны, дождевики, луговые опята. Единственное, что там ели супротив Москвы, это луговые опята (которые сегодня, мне на радость, растут возле моего дома на краю Бискайского, или Гасконского, залива).

И меня все время подмывало пожарить и отведать дождевики, что однажды я и осуществил. Посмотреть на «смертника» собрались не только близкие, но и соседи, отчего мне стало не по себе: а вдруг ВСЕ правы, а одиночка Верзилин ошибался?! Да и запах у дождевиков какой-то неприличный. Но делать нечего: назвался груздем – полезай в кузов! Съев треть жаркого, я сказал, что был очень вкусно, и пошел за деревню ожидать мученическую смерть... Но смерть оказалась добрее некоторых людей и меня пощадила. Зато спустя десять лет моему примеру следовала уже вся деревня!..

***

Как и в предыдущий год, рыбалка – и удочкой, и корзиной – оставалась моим любимым занятием. Выше деревни течение было очень слабым, а в бочагах, заросших рогозом и сусаком, практически и вовсе отсутствовало, и потому вода в них была исключительно прозрачной. В этот раз я привез с собой из Москвы большой набор крючков и прочих рыболовных причиндалов, так что удочка была у меня почти как настоящая.

У Алика Маковкина, моего пушкинского соседа, были книги по рыбалке, которые мы с ним штудировали вдоль и поперек. Но из всего этого знания мне почти ничего не пригодилось – я ловил на обыкновенную поплавочную удочку в тихих бочагах, греющихся под солнышком. С левого (по течению реки) берега каждого бочага был крутой известняковый обрыв, поросший куртинками веничной полыни. А противоположный берег обычно украшал луг с немыслимым разнообразием цветущих трав.

Вскоре я усек, что из одного бочага можно извлечь лишь одну рыбку, так как потом все рыбы разбегались по щелям и норам. Поэтому задача состояла в том, чтобы подобраться к бочагу незаметно, почти ползком и, поймав рыбу, сразу же идти к следующему бочагу, каковых на четырех километрах до заброшенной деревни Чероковки было вдоволь...

Однажды я пошел за водой для дома и увидел под большим камнем хвост сома килограмма на два, и уж очень мне захотелось его поймать. Глубина была по колено. Очень осторожно я снял верхний камень и лишил сома крыши, но он почему-то не смылся. Осталось выбросить его на берег. Я подвел руки под сома и рванул, но... сом оказался шустрее меня... А так хотелось сомятинки!..

Продолжение следует.

================

На фото: "Пастухи" и "пастушки". Слева направо: Люба Мартынова, Галя Болякина, мой брат Витя Сорокин, я, Валя и Коля (?). На руках у Володи – Света, дочь фотографа Никлая. 1956 г.

Свидетельство о публикации №116101300016

Лейда Старостина 13.10.2016 22:51 • Заявить о нарушении

У меня около 50 подписчиков на воспоминания. Они находят в них своё.

А у Сони Альцгеймер. Так что я живу фактически с маленькой девочкой...

Здоровья тебе!

Виктор Сорокин 14.10.2016 01:22 Заявить о нарушении