Время. куда оно уходит? слово о полку игореве

Оно никогда не бывает последним.

Кто-то так думает.

Но это неверно.

Категорически!

Доказательство:

Время не может закончиться.

Кто-то ведь должен

Засвидетельствовать

Этот факт

***

Сегодня, вроде, сделала ещё одного виртуального Нобеля))):

Черные дыры в центре это материализация времени, прожитого галактикой.

Но это вопрос больше философский, чем научный, астрофизический.

Черные дыры не меняют структуру информации, они её попросту уничтожают.

так думали до изобретения теории струн.

Черная дыра это могила галактики, пожираемой постепенно во времени.

Парадокс живого и мертвого таков:

Неподвижность это жизнь в черной дыре с точки зрения внешнего наблюдателя.

Но внутри черной дыры поглощенный объект, в том числе, время.

Черная дыра это ультравысокоскоростная камера, которая создаёт для наблюдателя иллюзию объема на горизонте событий, т.е. на двумерной проекции трехмерного объёма - это голограмма на горизонте событий.

Голографическая картинка нашей реальности выглядит иначе, но несёт ту же самую информацию. Она целиком сохранется на границах Вселенной.

НА ДВУМЕРНОЙ ГОЛОГРАММЕ.

Вот где реально находится то, что Вернадский назвал НООСФЕРОЙ.

Это Бог??!!

Всезнающий и всемогущий.

Самоуверенный и деспотичный,

суровый, но справедливый... по своему, конечно.

На поводу у человека он не идёт

незачод.

Бог имеет много имён, главные его имена - Истина и Слово.

***

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

герменевтика

толкование тёмных мест

Лариса Владимировна Миронова

Москва

2017

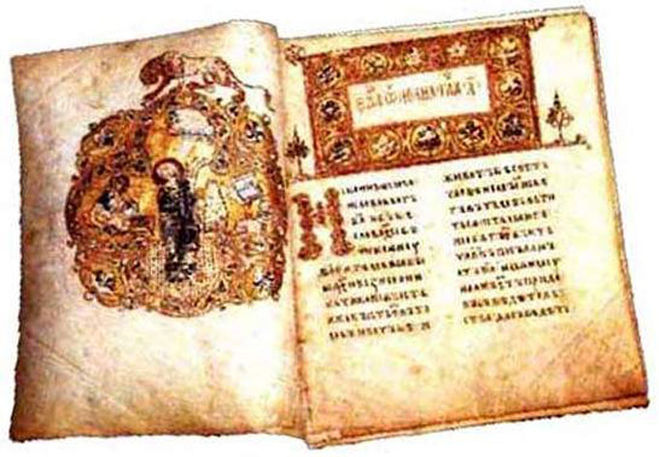

В книге представлен древний текст "Слова о полку Игореве" (в реконструкции Вяземского), толкование тёмных мест и литературное исследование текста.

СЛОВО

Древнерусская литература

"Слово о полку Игореве" - известнейший памятник древней русской литературы - описывает неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в союзе с Всеволодом, Владимиром и Святославом Ольговичем (1185 г.). По времени написания "Слово" относят к 1187-1188 году.

Публикуется в следующих вариантах:

1. Комментарии к тексту "Слова".

2. Содержание и оригинальный древнерусский текст в современной орфографии

по Вяземскому;

3. Исправленный текст (перепутанные строчки поставлены на место, согласно логике повествования).

4-5. Текст "Слова" в редакции Павла Петровича Вяземского (современ. написание)

4-5. Прозаический перевод на русский язык (мой) - это стихи в прозе, так лучше сохраняется смысл древнего текста; комментарии к тексту. Пока даже не пытаюсь делать адекватный стихотворный перевод - не хватает языковых средств, так как современный русский значительно уступает по богатству и многосмысленности лексики, а также метафоричности древне-русскому языку. Можно лишь попытаться вкратце изложить поэтические смыслы, метафорику "Слова" в стихотворной форме на современном русском, но это будет уже не перевод, а переложение. Кроме того, есть подозрение, что ещё какая-то часть страниц перепутана - отсюда новая потеря или неясность смысла "Слова" в некоторых "тёмных" местах. Так что пока главная задача - предельно понятно и точно, насколько это возможно, передать смысл каждой отдельной строки "Слова".

6.

Древнерусский текст "Слова" разбит на абзацы и ритмические единицы. Этой разбивки в подлинной рукописи "Слова" не было, т.к. в русских рукописях XI-XVII веков текст (в том числе и поэтический) писался в сплошную строку. Используется разбивка, сделанная Вяземским. В основном, текст тот же, что и у Вяземского, но кое-где поправлено старое написание слов - согласно современным данным сравнения с текстами древне-русской гимнографии.

КОММЕНТАРИИ

Между "Словом" и памятниками мировой литературы существует очевидное матричное родство с их лексическим и структурно-поэтическим миром. Гимнография Древней Руси того периода( Минеи, служебные, Стихирари, Кондакари, Триоди ХII в.) хорошо изучена музыковедами, в отличие от более поздних памятников (15-16 вв.), и образцов фольклора, записанных в 18-20 вв. и весьма разнородных, составляет жанрово однородную массу источников, сохранивших язык, особенности структурирования и образного мышления, доминировавшие в эпоху "Слова", и восходящего к византийскому канону. "Слово" обладаем системной целостностью составляющих его элементов: в ясно осознаваемом звучании "Слова" - тайна целостности произведения, сравнимая с построением фуги, причём звукопись типа фуги образует движение некоторого набора звуков, составляющих некий рисунок, в итоге чего получается сплошная протяженная фугированная ткань. Предпринимались попытки рассматривать музыкакльные характеристики "Слова" в духе симфонии с мастерской оркестровкой, звуковой перекличкой аллитераций и ассонансов, а также искусных вариаций основной темы. Таким образом, вся словесная ткань "Слова", основанная на общих законах музыкальной формы, движется во времени, непрерывно наращивая смыслы. Многочленные цепочки накапливают образную энергию, обогащая связь слов между собой, уплотняя одиночные звучания, типа "дружине - аминь" в конце "Слова". Это "Князю Слава, а дружине - Аминь" звучит уже как мощный хор. Звуокообразы Славы оказываются связанными со всеми звукообразами "Слова" - пения, звона оружия, звучания музыкальных инструментов и стихий ("князем славу рокотаху...") Слово "любо", часто упоминаемое в тексте, выступает здесь как синоним устремлённости к всевышнему, к высокой цели. В народной традиции оно часто исполльзуется при голосовании: "любо!" - за, "не любо" - против.

Слова о том, что князь птицей или зверем обернулся, не следует толковать, что князь превратился в зверя или птицу: глагол "обернуться" в древне-русском смысл "смотаться туда и обратно", то есть очень быстро сходить (сбегать, съездить и пр.) в оба конца. Значит князь Игорь не рыскал в образе волка и не летал в перьях, а просто летел на своём коне очень быстро, легко преодолевая все препятствия, холмы и овраги, то есть ехал напрямую, по дикому пути, а не по торной дороге.

И всё же, есть ли связь этого произведения с предысторией древне-русской литературы? Есть, и довольно тесная, если посмотреть на это произведение, ещё и как на музыкальный шедевр. Исследуем лексику слова и так называемые "вокализы" текста и увидим, что родство с древне-русской гимнографией 12 века присутствует явно. "Слово", при таком подходе, выступает уже как Всенощное бдение с литией, как канон постной Триоди, очевидно единство принципов гимнографической структурализации со "Словом о законе и Благодати" Илариона, в "Словах" Кирилла Туровского и др. Эта идея высказывалась ещё в 1910 году В.Бирчаком. Это прямо ведёт к родству с византийской гимнографической традицей. Памятники древне-русской гимнографии - Минеи Служебные, Стихирари, Кондакари, Триоди 12 века, дают ворзможноть заключть, что "Слово о полку Игореве имеет не только лексическую, но и структурно-композиционую общность с памятниками древне-русской гимнографии. Эта связь также может помочь восстанвовлению изначального текста "Слова о полку Игореве", пока же мы имеем дело с копиями и списками. Князь Вяземский проделал огромную работу в этом плане, но по-прежнему есть над чем работать и дальше.

"Слово о полку Игореве" состоит из строф, сходных по типу строения тропарями канона, объединённых в песни. Канон состоит из 9 песней, с пропущенной второй строфой, присутствующей лишь в покаянном каноне. Между тропарями одной песни канона прослеживается структурное и мелодическое сходство, когда канон нотирован и мелодия напева выражена знаками нотации. Когда канон не нотирован, сходство тропарей определяется указанным в подзаголовке ирмосом, по образцу которого сложены тропари одной песни канона. Ирмосы различны по протяжённости, количеству строк, напеву. Тропари схожи внутри песни по типу строения, но песни различны. Так же различны песни и в "Слове о полку Игореве", как основанные на разных интонационно-ритмических моделях. Общая мерка, таким образом, не проходит.

В "Слове о полку Игореве" присутствую признаки двойного канона, есть также двадцать таких песен, каждая из которых состоит из трёх или четырёх стихов, имеющих между собой структурное сходство, как если бы они имели в своей основе общий формо-прототип.

Первые три песни составляют Зачин, следующие (4,5,6) повествуюет о походе, песня 7 переключает действие на сражения минувших лет, а также историческому анализу современных событий. Следующие три песни возвращают к походу Игоря (8,9,10). Песнь 11, Сон Святослава, - начало второй половины формы, песни 12, 13, 14 включают в себя "Злато слово" Святослава, к князьям. Что здесь можно увидеть? две перестаноки по типу перевернутого листа, восстанавлиывающие логику текста, оберегающего структуру девятичастной стихири-осмогласника, бифункциально осмысливаемого в канноной композиции "Слова". Таким образом, "Злато слово" есть центр в точке "золотого сечения", уравновешивающий всю композицию "Слова".

В тексте есть множество нюансов словоупотребления, на первый взгляд, совершенно понятного, и если не обращать на них внимания, то смысл отчасти будет утрачен. Например: "О руская земле! Уже не шеломянем еси!" Переводят обычно - "За шеломянем еси", но загадка слова "шеломянь" пока еще никем толком не объяснена, и все переводчики традиционно исправляют "не" на "за", что неверно. И переводят: "Русская земля за холмами". Да, она действительно за холмами, но здесь не совсем то имеет в виду. Слова "шелом" и "шеломя" родственны по корню: шелом защищает голову, а шеломя - крепость, город, землю, это собирательный образ защиты. В нашем примере - войско уже без защиты, не защишенное ничем, кроме своего оружия. А это еже можно перевести так: "Ужели поляжем здесь все?" (Покроем своими шеломами поле, будем убиты.) Шеломя - это и застава, вышка, пограничное место, вал, где всегда стоит охрана, но также и пригорок, курган. И эти нюансы, где что имеется в виду, надо различать. И сказать: "О Русская земля! Ты уже за холмами!" - значит ничего не сказать, вот цена замены "не" на "за". Утрачивается интонация ужаса, обреченности тех, кто оказался в чистом поле без какой-либо защиты. Это "не" еще и времеизмерительная конструкция - совсем уже далеко ушли, прошли последний вал фортификаций, вышли из простора связи - через сигнальные огни сторожевых вышек...

Еще одно слово, которое трактуется чаще всего неточно: "стугою"= печаль, страдание, уныние. "Древо стугою к земле преклонило". В современных словарях этого слова вообще нет. В "Слове" "туга" и "стуга" близки по корню и по смыслу - печаль, судорога, корча, но и онемение от холода, стужа. Однако в переводах частно пишут "с" отдельно: с тугою - в печали, и это меняет смысл. "Стуга" это древнее написание слова "стужа". Устюг, Устюжна - названия мест на севере, на Вологодчине - это "Холодное место", "Студеное место", а вовсе не печальное. Но в этом слове есть и еще один смысл - момент внезапности сильного воздействия. Это может быть буря, налетевшая вдруг, ураган, а также сильная обида. Так происходит приращение смыслов - здесь, при слитном написании, все они играют на равных. Тогда очевидно, что хотел сказать автор Слова": природа поникла под действием стужи, бури и прочих аномалий погоды.

"Веселие" в Слове" также имеет отличный от современного (веселое, радостное времяпрепровождение) смысл. Здесь это духовная категория, ненарушенное благое житие; жизнь, по-божески устроенная. А выражение "невесело на сердце" означает душевную смуту, беспокойство, а вовсе не отсутствие радости.

"Жестоцем" - еще один тайник, трудноуловимое для точного перевода слово, при всей своей внешней однозначности:

"ваю храбрая сердца в жестоцем харалезе скована";

"утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле".

Во втором случае имеет в виду тело, содержащееся в строгости, воздержании, на простой пище, а отрицании сластолюбия, неги, расслабленности, неги.

Что же касается "харалуга", что обычно переводят тоже неверно (как булат и дамасская сталь), то здесь уже совсем другой оттенок, нежели обычно толкуют (в смысле антипохвалы: мол, горячие сердца хрупки и ненадежны, как металл горячей ковки). Но харалуг как раз и означает не горячую ковку, а лужение поверх лицевой поверхности прочным составом сплава, что все же холодная ковка, а не горячая. И харалужное оружие хоть и не гнется, но и не ломается (меч, копье, кинжал и пр.) В этом его преимущество - оно сверхпрочное в своей жесткости.

комети/ меча / мычеши

"а мои-то куряни сведоми комети"

"меча бремены чрез облакы"

"мычеши хиновскые стрелкы"

"Комети" - здесь не опытные воины, а кони или конники (буквально кентавры), по Далю это ратник, что тоже верно, Но камни здесь точно не причем, хотя есть попытки толковать это слово как древние "камнеметатели", в смысле, метали бревна, как стрелы. Тут так и хочется выдвинуть предположение, что метали они не бревна все-таки через облака, а некие летательные аппараты, типа баллистических ракет, что также подтверждается древними гравюрами - высокие технологии в древнейшей античности все же могли иметь место. По крайней мере, автор "Слова" это допускает. Но тогда "комети" это уже не конники, а "кометы" - метатели из орудий, ракетчики-артиллеристы. Однако, это всего лишь предположение в фантастическом ключе, а вовсе не утверждение. Но оно имеет право на существование. Если ум древних людей был так тонко устроен, то отчего бы им не иметь и высокую цивилизацию в анамнезе?

"пояше" - от глаголя "ять" - брать, иметь. Или: поя, исполняя песню.

"стружие" - "дотчеся стружием злата стола Ктевского", правильно: коснувшись (лишь) оружием престола, а не захватив его. Стружие - здесь не древко копья, а заостренная часть оружие.

Особую роль в тексте "Слова" играют многочленные цепочки, составленные из вариантных корневых звучаний, которые непременно "задевают" такой же случайный тон (в цепочке корня "летать" слог "лет" задевает соотвествующую часть в слове "дремлет":

...летая умом под облакы..

...дремлет в поле...

... далече залегло...

хотят полегти на уедие... и т.д.

А вот ветка слов, составляющая временную канву:

- "старый" (старинный, старший, важный, главный, староста)

Начати старыми словесы...

Старому Ярославу...

соловию старого времени...

а чи диво... старому помолодити...

- "времена" (эпоха, период в жизни страны, миропорядок)

по былина сего времени...

сего времени рища...

первых времён усобице...

поютъ время бусово...

"Сего", "тогда" (этого, сейчас, ранее-после, в то время, в таком случае)

сего бо ныне наша стязи Рюриковы...

тогда пущашетъ соколов...

тогда врани не граахуть

"было/были"

не было нъ обид порождено...

костьми была посеяна...

пети было песнь...

Многочленные цепочки конденсируют образную энергию слова, обогащают, насыщают связь между словами, создают постепенно усиливающееся напряжение мыслеобразов, - так с помощью звукоряда строится единый сквозной образ. Многочленные цепочки ветвятся, прорастая из единого корня, сходятся, расходятся, создавая обширное древо мысле-образов. Такой тип вариантного сочетания повторов и есть основной принцип монодической организации формы.

Архитектонические арки включают как повторные, так и вариантно-повторные с обратным смыслом построения:

среди земли Половецкыи/среди земли рускыи;

костьми была посеяна/не бологом бяхуть посеяни - посеяни костьми рускихъ сынов.

Это и есть сквозные нити, шитьё текста сложными стежками. Слог "сла" - это сквозная нить всей ткани "Слова", Он звучит 66 раз, из них 13 - в слове "слава", часто мерцает в именах князей, в двукратном упоминании "славия"-"соловья" славящего и др.:

...князем славу рокотаху...

свивая славы обаполы... пъти...

СЛОВО О ПЛЪКУ ИГОРЕВЕ,

ИГОРЯ СЫНА СВЯТЪСЛАВЛЯ, ВНУКА ОЛЬГОВА

СОДЕРЖАНИЕ "Слова"

Вступление

I. Сомнение: не должно ли начать текст по образцу мифическому - Боянову. Начинается безличным видом глагола "бяшеть" (строки 1-3)

II. Решено начать песнь согласно с былинами (былью, писать, как есть), а не подражать Бояну, "придворному" певцу. (4-6)

III. Причины сомнения: древние певцы (в древности, повествуя о чем-то важном, пели, как в опере, а не говорили, как мы) - их имена буквально значат "рассказчик, "говорун", "баюн" и др.: Орфей, Гомер, Гезиод, Тюрун Музыкай, Янка Музыка (в Беларуси), Мерлин, Талиезин, Ахиллес Фирелешевич, Один Ферелешевич, Кот Баюн на Зелёных островах, Мымир - всё это прототипы вдохновенного певца о главном. Боян же известен на Руси, как первый официальный историк, мифолог, географ. Определение, которое сделал русский певец, ясно и верно. (7-12)

IV. Другой образец: Былины начала междоусобиц открывались сравнением русского князя-богатыря с птицей соколом, враги же уподоблялись лебедям - сильным и хищным птицам. (Тут в месту напомнить, что по существующей легенде в учреждении Киева, как столицы Руси, принимала также участие сестра Лыбедь, то есть враждебное к русским начало было заложено в киевской земле изначально. Иными словами, если принимать за истину образность легенды об основании Киева, решение носило компромиссный характер - столицу Киевской Руси утверждали и поныне враждующие между собой силы, хотя и родственные. Это многое объясняет в дальнейшей истории отношений между Киевом и Москвой, Украиной и Россией.)

Оборот речи продолжается глаголом безличного вида: "помняшеть", "пущащеть" (помнится, пускай). Если бы эти глаголы не были безличными, то относились бы они исключительно к Бояну. Тогда бы певцу нечего было сомневаться. (13-23)

V. Предпочтение отдаётся Гомеру, не использовавшему обычные "приступы", а певшему по вдохновению. (24-28)

VI. Певец отказывается от классических и романтических приёмов и начинает песнь на исторической основе. (29-35)

I. ПОХОД

VII. Игорь видит зловещее предзнаменование. (36-37)

VIII. Слово Игоря к дружине. (38-43)

IX. Игорь колеблется при мысли о жене, однако желание ознаменовать победу на

Дону "затмевает" знамение. (44-46)

X. Продолжение реи Игоря к дружине (47-50)

XI. Сожаление певца о том, что не Боян на его месте (51-58)

XII. Оправдание движения русских князей под напором половцев. (59-60)

XIII. Повторение воззвания к Бояну, внуку Велеса. (61-62)

XIV. Воинственное одушевление Руси. (63-67)

XV. Всеволод приветствует брата и хвалит своих курян. (68-85)

XVI. Игорь выступает в поход. (86-87)

XVII. Зловещие предзнаменования. (88-90)

XVIII.Див. В персидском баснословии сторож прилежащих к Кавказу земель, передаёт весть о приближении русских. (91-95)

XIX. Половцы собираются к Дону. (96-99)

XX. Игорь приближается к Дону. (100)

XXI. Птицы и звери чуют скорую погибель Русского войска. (101-104)

XXII. Печаль певца при размышлении и положении дел у русских. (105)

XXIII.Долгая зловещая ночь. (106-110)

XXIV. Последний ночлег русских перед битвой с половцами. (111-113)

XXV. Победа русских над половцами. (114-119)

XXVI. Неистовое злоупотребление добычи. (120-123)

XXVII.Трофей Игоря. (124-126)

XXXIII. Гнездо Олегово отдыхает после битвы. (127)

XXIX. Размышление певца о том, что один лишь необузданный поры мог погубить всё гнездо, не рождённое никому на обиду. (128-131)

XXX. К половцам ночью движется подмога. (132-133)

XXXI. День начинается знамением погибели русских.

XXXII.Описание будущей битвы по знамению. (139-144)

XXXIII.Повторение грустного размышления (см. 105)

XXIV. Ветры, внуки Стрибога, против Игоря. Участие природы при сближении с половцами. Погибель (поражение) Игоря.

XXXV. Разъезды посредством знамён сообщают о приближении половцев.(152-154)

XXXVI.Отступление русских. (155)

XXXVII.Положение войск русских и половцев. (1156-157)

XXXVIII.Воззвание к Всеволоду, который в тылу отступавшего войска. (158-162)

XXXIX.Всеволод врезается в ряды половцев. (163-168)

XL. Размышление певца об опасной безбоязненности Всеволода, не дорожащего мирским счастьем. (169-173)

XLI. Исторические воспоминания певца по случаю бедственного положения русского войска. (174-177)

XLII. Певец рассказывает об Олеге, первом виновнике распрей. (178-181)

XLIII. Продолжение воспоминаний об Олеге; благоразумная воздержанность Владимира Мономаха (182-189)

XLIV. Снова воспоминания. Борис Всеволодович жертвует собою ради Олега.(187-189)

XLV. Воспоминание о Святополке, везущем тело убитого в сражении отца на такой же Каяле. Воспоминая колеблются между Святополком, повелевшим Яроплку перевезти тело Великого князя Изяслава, убитого в 1078 году при селе Нежатин, и Святополком, перевезшим в Киев тело тестя своего тугоркана, убитого в 1095 году. Эта необычная неопределённость имеет место по причине сбивчивости в тексте самой былины о Святополке. По Буткову, здесь идёт речь как раз о Тугоркане: вместо "повёл я отца" надо читать "повелЪ бо тца своего". (190-193)

XLVI. Бедственное положение Руси во период усобиц. (194-204)

XLVII. Сравнение прежних войн с текущей. (205-206)

XLVIII. Описание дел в тылу войска. (207-213)

XLIX. Размышления о поражении Всеволода, изображение бедственного положения впоследствии. (214-217)

L. Певец выступает как очевидец событий: он слышит с утра приготовления к обратному движению на выручку Всеволода. (218-221)

LI. Падение знамён Игоря после трёхдневного сражения. (222-224)

LII. Заключительное описание битвы. (225-231)

LIII. Участие природы в бедствиях Игоря. (232-233)

LIV. Начало бедствий на Руси: половецкая степь поглотила русскую силу. (234-237)

LV. Древнее воспоминание о вступлении девы-обиды Елены на землю Троянову - на погибель Дарданова рода. Об удалении её на Черное море и о начале, с момента её появления, лихих времен. (Говоря современным языком, а не на языке мифа-иносказания, здесь имеется в виду заимствование, причём путём похищения, "западных ценностей" и насильственное перенесение их на Русь (Трою), взамен традиционных.) (238-241)

LVI. Однако прямым тестом причиной погибели Земли русской объявляется конкуренция и распри между русскими князьями, которые рвут добычу (владения) друг и друга из рук. Собственно, то же самое в это время происходит и в Европе - там тоже идут нескончаемые династические войны. Право на власть завоёвывается в бою с ближним. И так будет вплоть до середины 15 века, как, собственно, и на Руси. (242)

LVII. Cостязания между князьями из-за ничтожных предметов. (243-249)

LVIII. Вторжение половцев - последствие распри. (249-250)

LIX. Сожаление об ошибке Игоря и невозможности воскресить его войско. (251-252)

LX. Гибельные последствия поражения Русского войска. (253-255)

LXI. Cетования русских жен о гибели их мужей. (256-261)

LXIV. Участие русских городов в общем бедствии. (262-266)

LXIII. Обвинение князей в навлечении массовых бед на Русь. (267-270)

LXIV. Обвинение Игоря и Всеволода за возбуждение распри, подавленной Святославом. (271-275)

LXV. Вспоминание: победа Святослава над половцами и пленение Кобяка. (276-286)

LXVI. Иноземцы славят Святослава и сетуют о поражении Игоря. (287-293)

LXVII. В заключение певец снова упоминает об упадке русских городов. (294-298)

II.ВОЗЗВАНИЕ

LXVIII. Cвятослав рассказывает виденный им зловещий сон. (209-302)

LXIX. Святослав продолжает рассказывать сон, сливающийся с описанием мер, принятых для избавления его от тяжелого впечатления. (303-305)

LXX. Cвятослав угадывает удар, нанесённый его дому. (306-307)

LXXI.Зловещие крики птиц в ту ночь близ Пленска поднимают Долину плача и переносят её на Черное море. (308-310)

LXXII. Бояре толкуют сон: это указание Игорю и Всеволоду, отправившимся завоёвывать Тмуторакань. (311-316)

LXXIII. Бояре уведомляют Святослава о пленении Игоря и Всеволода. (317-319)

LXXIV. Поражение Игоря и Всеволода они уподобили двум померкнувшим солнцам, угасшим столбам, а Владимира и Святослава - двум молодым месяцам, погруженным в море и возбудивших этим буйство половцев. Эти стихи (325-326)ошибочно стоят вслед за строкой 330 в ранних изданиях. (320-326)

LXXV. Торжество тьмы над светом = распространение половцев по Руси. Далее слова, предшествующие погружению Игоря и Всеволода и вожбуждения буйства ханов. (Строки 325 и 326 здесь не имеют никакого смысла, ибо относятся к торжеству половцев. Двойственное же число "погрузиста" подасть (вместо "подаста") согласуется с предыдущим уподоблением князей двум погасшим солнцам, погруженным в море. (327-330)

LXXVI. Торжество зла над добром. (331-333)

LXXVII. Торжество готских дев, поющих про древнее торжество Буса (бусурмане)и радующихся за отмщение Шароканя, полководца Бонякова, побеждённого Святополком в 1170 году. речь дружины заканчивается выражением нетерпения загладить горестное впечатление; слово "мы" как бы указывает, что певец сам дружинник Святослава или Игоря. Певец мог вернуться на Русь по доставлении выкупа, так как это была нейтральная фигура. (334- 339)

LXXVIII. Cвятослав начинает своё слово рассказом о зловещем сне. (340-342)

LXXIX. Cвятослав упрекает князей за несвоевременное объявление войны. (343-345)

LXXX. Святослав укоряет князей за несправедливость предпринятой войны против половцев. (346-347)

LXXXI. Упрёк за из буйство и неуважение к седине его. (348-352)

LXXXII. Упрёки чередуются с сожалением, что он не видит Черниговского войска Ярославова. Это сетование, однако, по смыслу должно стоять вслед за словами: "но рекосте мужаимыся сами... а заднюю сами поделимъ", 355-355. При

драматической обстановке отрывочное обращение то к одному, то к другому лицу, никак не мешает ясности. Так что эти стихи так и стоят на прежнем месте, и никуда не переносятся. (353-362)

LXXXIII. Cвятослав cнова обвиняет Игоря и Всеволода в том. что они хотели затмить его славу, 353-355. (363-365)

LXXXIV. Восклицание Святополка, что ему не диво было бы помолодиться для отмщения за Игоря и что старому Соколу выдавать своего гнезда. (366-370)

LXXXV. Но беда в том, что князья ему не подмога, 351-352. (371-352)

LXXXVI. Cожаление о бедственном положении города Римы и ранах Владимира Глебовича, 361-364; 363, 366. (373-376)

LXXXVII. Воззвание к Всеволоду Юрьевичу, великому князю Владимирскому. (377-386)

LXXXVIII. Воззвание к Рюрику и Давиду Ростиславичам, правнукам Владимира Мономаха. (387-393)

LXXXIX. Продолжение воззвания к ним. (394-396)

XC. Воззвание к Ярославу Галицкому; изображение его могущества, укоризна за участие в крестовых походах и вызов его на защиту Руси от половцев. (397-414)

XCI. (E) Cобытия в Литве. Тут уже идёт большая путаница. Упрёки обращены к тем князьям, которые как раз успели на брань. Ольговичам, "не худа гнезда шестокрыльцам", говорится: "не победными жребий себя власть расхытисте". И здесь никак нельзя приписать запутанность текста желанием певца изобразить волнение Святослава. Также нет оснований подозревать в путанице последующих редакторов, желающих угодить тому или другому княжескому двору. Всё проще. Один из первых переписчиков, или даже переплётчик, перепутали три листка, так что делаем законный перенос: 461-462 на стр. 213-318. (415-436)

XCII.(А) Обращение к Роману и Мсимславу, 415-427. (434-446)

XCIII. (D). Упрёки Роману и Мстиславу за нападение на Литву обращены к Ингварю и Всеволоду, ходившими на Дон. 437-443. (447-453)

XCIV. (B) Заключение речи Святослава о погибели Игоря с дружиной, 454-431.

(454-457)

XCV. (C) Воззвание певца в ответ на сетование Святослава, 432-436. (458-462)

XVCI. Укоризна Ярослава и всех Всеславичей за наведение половцев на Русь.

(463-471)

XCVII. Древнее воспоминание о Елене. Соединение Всеслава Полоцкого с Волхом всеславичем, с Парисом, Ахиллесом и Периклименом. Намек на ближайшее родство с Эврипидовой басней и рассказом египетских жрецов, в изложении Геродота. Намёк вполне в связи с нашими сказками о Елене, Волке и Семи Семионах. Седьмой век троянов означает седьмое поколение Дарданидов. Родословие передается и в наших хронографах, входит во многие родословные, составленные в средние века. Тут интересно отметить, что в первом городском романе "Роман о Розе" (Франция, 13 век) примерно в это же время, что и написано "Слово" нет вообще никаких упоминаний об античных персонажах, ( они появятся в западной литературе гораздо позже, когда запад "случайно" от(к)роет античность - буквально откопав её памятники в своих огородах, ничуть не смущаясь тем, что древне-греческие статуи у них находятся все из белого мрамора, в то время, как в Древней Греции рабочим материалом был как раз цветной мрамор, а белого вообще не было...) Кое-что есть только во второй части "Романа о Розе", написанной полвека спустя. (472-473)

XCVIII. Движение Всеслава Полоцкого. (474-483)

XCIX. События на Ненмизе. (484-489)

(С). Чудные движения Всеслава. (490-495)

СI. Свойство Всеслава слышать вне границ естественных возможностей. (496-498)

CII. Размышление о бесполезности знания, что происходит в чужой душе. (Речь идёт об умении читать чужие мысли.) (499-500)

CIII. Припоминание по поводу Всеслава изречения Бояна. (501-502)

СIV. Cтих из Илиады. мысль выражена в этой форме только там - поход Аргонавтов, и в Энеиде. В истории о разорении Трои упоминается человек, упавший в ров, выкопанный для другого, здесь имеется в виду басня о звездочёте, упавшем в яму.

(505-504).

CV. Грустные размышления о Руси в связи с первыми князьями. (505-506)

СVI. Сожаление, что в Киеве не удержалась разумная объединяющая сила, и взял верх дух раздора. (507-508)

CVII. Последствия невозможности сохранить единодержавие. Разрозненные действия Рбрика и Давида. "Рози" - предложный падеж с опущением предлога вместо нашего "врозь". "Хоботы пашутъ" - означает неправильность движений Смоленских князей. Синонимы: колобродить, вилять хвостом. Слова "на Дунаи" относятся к Ярославне по прибытии её на Дунай, это видно из её слов; Рюрик и Давид бездействовали вовсе не на Дунае. (509-513)

III. ОСВОБОЖДЕНИЕ

CVIII. Сетование Ярославны на Дунае. Картина утра. (514-519)

CIX. Заклинание к ветру. (520-530).

СX. Заклинание у Днепру. (531-542)

CXI. Заклинание к солнцу. (543-551)

CXII. Знамение, показывающее путь спасения. (552-556)

CXIII. Душевное состояние Игоря в плену. Бегство. (557-580)

CXIV. Разговор Донца с Игорем. Приметы. (581-594)

CXV. Сравнение Дорнца с рекой Стругною. Воспоминание об утоплении Ростислава. Слова "а не сорокы втроскоша" после 605 строки не имеют смысла в связи с утоплением Ростислава; а на строке 613 они вызываются противоположностью к пению соловья, подобно тому, как в сти.109-110 "щекот славий успе, говор галичъ убудя". (595-605)

CXVI. Преследование Игоря Гзаком и Кончаком. (606-613)

CXVII. Разговор Гзака и Кончака. (614- 627)

CXVIII. Певец приводит слова Бояна. Себя он здесь обозначает именем Святославля, сочинителем трёх песен. (628-631)

CXIX. Слова Бояна. (632-635)

CXX. Приложение слов Бояна к Игорю и Руси. Торжество Игоря. (634-640)

CXXI. Игорев певец приглашает города после или взамен песен в честь старых князей петь песнь в честь князей, ходивших в поход на половцев. (641-649)

CXXII. Конец песни: Князьям Слава. (650)

Слова "а дружине - Аминь" ошибочно помещены в текст в первых изданиях, как если бы дружине пришёл конец; тем временем они как раз указывают на тот факт, что дружина в подтверждение слов певца должна дружно сказать - "Аминь", то есть конец. Подобное указание есть в церковных книгах, с тою разницей, что "ликъ" пишется в именительном падеже.

Страницы и строки (213-218), переставленные в том порядке, как их следует читать.

XCI.

(415-433-461-444-461)

(Трубы трубят городеньския)

Уже бо сула

Не течетъ

Серебряными струями

Ко граду переяславлю

И двина болотом течетъ

Оным грозным полочанам.

Под кликом

Поганых

Един же Изяслав. сын Васильков,

Позвони своими острыми

Мечи

О шеломы Литовскич,

Притрепа славу

деду своему Всеславу,

А сам

(461, 415, 433)

под червлёными щиты

на кроваве траве

притрёпан

литовскими мечи,

Исхоти ю на кровать

и рекъ:

Дружину твою,

Княже,

Птиц Крилы

Приоде,

А звери кровь полизаша.

Не бысть ту брата Брячаслава.

Ни другога Всеволода,

Един же изрони жемчужину душу

Из храбра тела

Чрез злато ожерелье.

Уныли голоси

Пониче веселье.

XCII.

(434-446-415-427)

А ты, буй Романе

И Мстислав

Храбрая мысль,

Носит вас ум

На дело

Высоко плаваеши,

На дело

в буести

Яко соколом

в ветрах ширяеси,

Хотя птицю

В буести одолети,

Суть бо у ваю,

Желание папорзи,

Под шеломы

Латинскими

Теми тресну земля,

И многы страны:

Хинова,

Литва,

Деремела,

И половци.

Сулици своя поврегоша

Под тыи мечи

Харалужныи.

XCIII.

(447-453-437-443)

Не победными жребии

Собе власти расхытисти,

Кое ваши златые шеломы,

И сулицы ляцкии,

И щиты.

Загородите

Полю ворота

Своими острыми стрелами

За землю руськую,

за раны Игоревы,

Буего Святославича.

XCIV. (BC)

Нъ уже княже Игорю

Утрпе солнцю свет

А древо не бологом листвие срони,

По Роси и по Сули подблиша,

А Игорева храбраго плъку

Не кресити. (не вокресить)

XCV.

Ответ певца:

Дон ти Княже

КличетЪ

И зовёт Князи

На победу,

Ольговичи храбры и Князи

Доспели на брань,

Ингевар и Всеволод

И вси три Мстиславичи,

Не худа гнезда Шестокрильци:

Древнерусский текст "Слова о полку Игореве"

ВСТУПЛЕНИЕ

I.

1. Не лепо ли ны бяшетъ, братие, (1) А не начать ли нам, братие,

начяти старыми словесы Рассказывать старыми словами

трудныхъ повестий о пълку Игореве, нелёгкую повесть о полку Игореве,

Игоря Святъславлича (2,3); Игоре Святославиче?

II.

Начати же ся тъй пъсни (4) Начнём же мы сию песнь

5. по былинамь сего времени, (5) По былинам нашего времени,

а не по замышлению Бояню! А не по замышлению Боянову!

III.

Боянъ бо вещий, Боян же вещий,

аще кому хотяше песнь творити(6), Как захочет о ком песнь сотворить,

то растекашется мысию по древу(7), Так и стелется, скользя белкой по древу,

серымъ вълкомъ по земли (8), Серым волком по земле,

шизымъ орломъ подъ облакы. Сизым орлом под облаками.

IV.

Помняшеть бо речь (9), Вспомним же сказания

първыхъ временъ усобицъ (10); Первых времен усобицы.

15. Тогда пущашеть 10 соколов (11,12) Тогда пускали 10 соколов

на стадо лебедей (13); На стадо лебедей,

который дотечаше, Чей сокол первым цели достигнет,

та преди песнь пояше (14): Тот и поёт песнь первым

старому Ярославу, старому Ярославу,

20. храброму Мстиславу, храброму Мстиславу,

иже зареза Редедю как зарезал Редедю

предъ пълкы касожьскыми (15,16), перед полками касожскими,

красному Романови Святъславличю. славному Роману Святославичу.

Далее читать в книге

Свидетельство о публикации №116092405285