17 декабря 1941 года 179 день

Поднявшими в Душе солдат-освободителей набат,

В атаке, отомстить за зверства учинённые врагами,

Не принимая плен, оплатой человеческих утрат.

Рогатина, вскрывавшая поганое нутро ,

Вошла возмездием по Высшей Воле,

Она свернула «счастье» , сотворить на пепелище рода забытьё,

Без наказания оставив «в радость» чисто поле.

И заменили немцам снежную пургу в большой мороз ,

Пугавшую обманом ,на прицеле потерять у Рода Совесть,

На ярость материнских вечных слёз,

Послав проклятия и ненависть с врагом в бою поспорить.

И он прочувствовал свои застывшие и онемевшие бока,

Околевая от предчувствий скорой смерти,

Бросая оборону для рывка,

Из этой дикой в русском поле круговерти .

Не веря во спасения верховные бразды,

Зовущие держаться на последнем слове,

Сорвав все маски, и со Стен Святых Великие Холсты,

Мешавшие уйти, воров не тронутой утробе.

Погаными руками в злобе прикасаясь к подвигу страны,

Зовущему расплатой сердцу насладиться,

За все «раскрепощённые в аду дары»,

За пожелания здесь вдоволь кровью русскою напиться.

И кто увидел их в плену ,стоящих в ряд,

Тянулся сразу ,на курок нажать в угаре,

Душевных мук , сжимая крепко автомат,

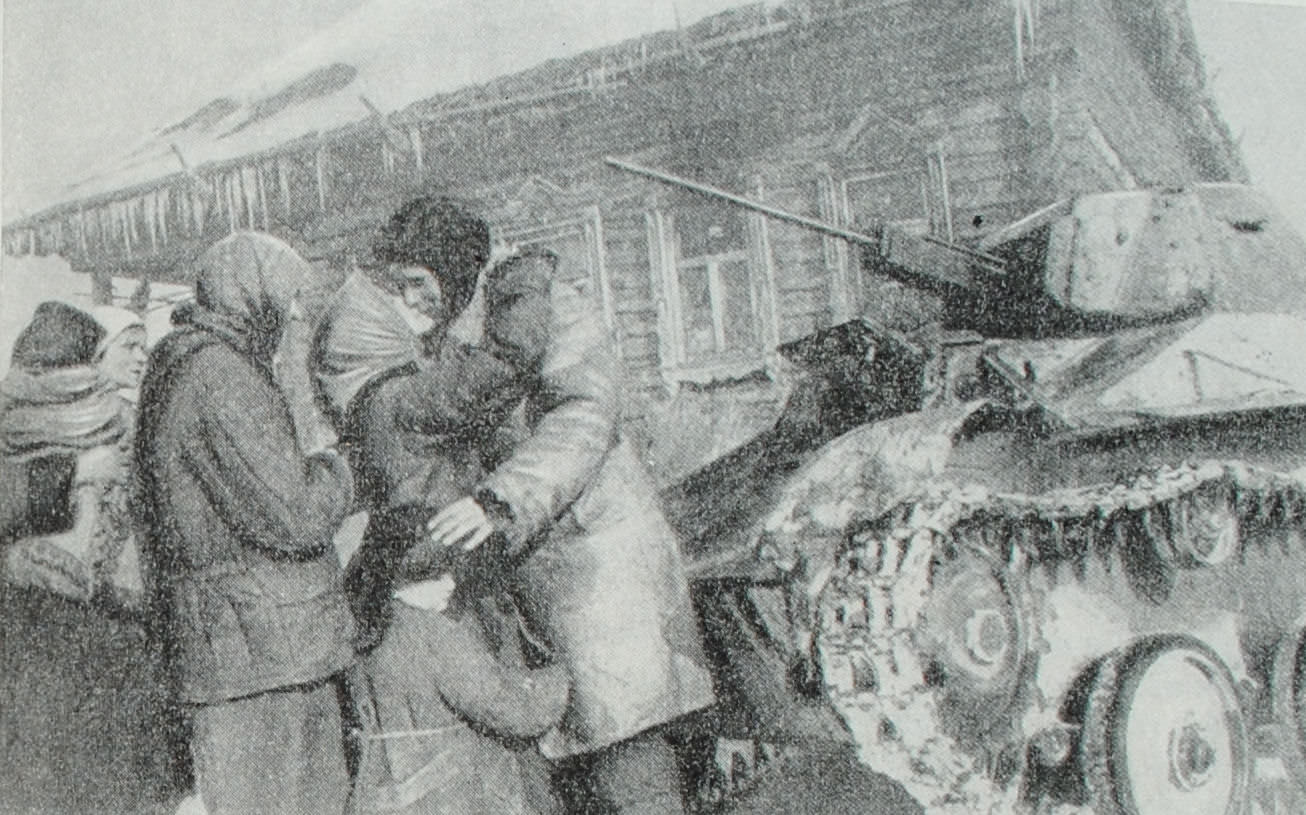

И мягко , Дух Победы обнимая в каждой русской маме.

Крестившей их ,в колоннах уходивших в новый бой,

Целующей родных и силою влюблённых,

Обняв и приникая поседевшей головой ,

Слезами с Богом в счастье встречи умолённой.

Казнившей взглядом немцев, остававшихся в плену,

Работавших с большой отдачей их призваний ,

В разборе зданий и разрушенных в войну,

От жизни мирной светлых рода ожиданий.

Святая Варвара Илиопольская (умерла в 306 году) — христианская великомученица. Она считается защитницей от внезапной и насильственной смерти, что в христианстве считается в большинстве случаев наказанием, как смерть без покаяния и причастия

память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании (ок. 306)

— память преподобного Иоанна Дамаскина (776)

— память священномучеников Алексия, Иоанна, Александра и Николая пресвитеров, Василия диакона и с ним 10-ти мучеников (1918)

— память священномученика Димитрия пресвитера, преподобномученицы Анастасии, мучениц Екатерины и Киры

— память преподобного Иоанна, епископа Поливотского (VIII)

— память святителя Геннадия, архиепископа Новгородского (1504)

— память священномученика Серафима, епископа Фанарийского

— память мученика Христодула

— память мученицы Христодулы, девы.

Варвара — ночи урвала. Варварин день. День Варвары. Бабий праздник. Песенность о Мамах и Детях. Варваринские морозы.Кличет Варвару Спиридон (25 декабря): «Ты бы, Варвара, день притачала!» Варвара не заставит долго ждать, с ледяной мглой, с солнечной нитью к Спиридону на порог, а с порога — да в красный угол. Звёздное небо — к холодам, к теплу — тусклое, слепое. На Варвару закат красный — день будет ясный, закат в облаках — жди снега.

17 декабря 1941 г. 179-й день войны

Ленинградский фронт получил приказ «активными действиями 42, 55, 8, 54-й армий и Приморской оперативной группы содействовать Волховскому фронту в разгроме противника, обороняющегося под Ленинградом, и в освобождении Ленинграда от блокады».[6]

Волховский фронт (Мерецков, Кирилл Афанасьевич) образован 17 декабря 1941 г. Ставкой ВГК. В его состав вошли: 4-я армия (Иванов, Петр Алексеевич), 52-я армия (Клыков, Николай Кузьмич), 59-я армия (Галанин, Иван Васильевич) и 26-я (2-я Ударная) армия (Соколов, Григорий Григорьевич). Войска 54, 4 и 52-й армии в течение месяца вели активные боевые действия и нуждались в пополнении и отдыхе. Остро ощущался недостаток вооружения и боеприпасов. Тем не менее 17 декабря Ставка приказала войскам Волховского фронта «перейти в общее наступление, имея целью разбить противника, обороняющегося по зап. берегу р. Волхов, и… главными силами армий выйти на фронт Любань, ст. Чолово».

52-я армия (Клыков, Николай Кузьмич) 17 декабря перешла в наступление в направлении Грузино.

Гальдер Франц (нач. Ген. шт. Сух. войск Германии): «Группа армий „Север“. На участке восточнее Волхова положение как будто несколько упрочилось. Прорыв противника у Малой Вишеры ликвидирован. В районе южнее Ладожского озера выявлены две новые дивизии противника, переброшенные из Ленинграда…»

Западный фронт (Жуков, Георгий Константинович). К 17 декабря закончился первый этап контрнаступления Красной Армии под Москвой. За десять дней советские войска разбили ударные группировки врага, наступавшие на Москву. Началась Калужская наступательная операция войск левого крыла Западного фронта (49, 50 и 10-я армии, 1-й гвард. кк).

49-я армия (Захаркин, Иван Григорьевич) освободила г. Алексин и форсировала Оку в районе Тарусы.

50-я армия (Болдин Иван Васильевич) после трёхдневных боёв освободила Щекино.

2-й гвардейский кавалерийский корпус (Доватор, Лев Михайлович), разгромив в районе Загорье — Сафониха отступавшую 78-ю немецкую пехотную дивизию, вышел в район озера Тростенское.

Гальдер Франц (нач. Ген. шт. Сух. войск Германии): «Группа армий „Центр“. …Усилилось давление на позиции 31-й пехотной дивизии западнее Тулы. По-прежнему вызывает опасения разрыв фронта у Дубны. Под Алексином противник предпринял наступление, предположительно, силами трёх дивизий.»

Гудериан Гейнц (2-я танковая армия) : «17 декабря …наши наличные силы недостаточны для того, чтобы организовать стойкую оборону восточнее Оки. …Генералы доложили, что войска начинают сомневаться в способностях верховного командования, которое отдало свой последний приказ о наступлении, оценив при этом возможности противника совершенно неправильно. „Если бы мы обладали своей прежней маневренностью и боеспособностью, выполнение этого приказа ничего бы не стоило. Гололедица затрудняла все наши передвижения. Русские хорошо снаряжены и хорошо подготовлены к зиме, а у нас ничего нет“. …К этому времени фельдмаршал фон Бок подал рапорт о болезни и его сменил на посту командующего группой армий „Центр“ фельдмаршал фон Клюге.»

Севастополь. 17 декабря в 6.10 немецкие батареи провели огневую подготовку. Началось второе наступление войск противника (7 нем. пехот. дивизий, 2 румын. горнострелк. бригады) на город. Главный удар (силами трёх дивизий) наносился через Мекензиевы горы к Северной бухте, вспомогательный (одной дивизией) — вдоль р. Чёрной на Инкерман. «За день его дивизиям удалось продвинуться на 1-4 км, но и потери оказались велики — 1698 человек. Поддерживавший атаку 22-й дивизии 197-й штурмовой дивизион потерял 7 из 15 имевшихся самоходных установок.»

Гальдер Франц (нач. Ген. шт. Сух. войск Германии): «Группа армий „Юг“. Войска начали штурм Севастополя и продвинулись на 5 км… Операция по захвату Севастополя после первоначальных успехов, объясняемых внезапностью нашего наступления, натолкнулась на упорное сопротивление противника. Наступление будет продолжено завтра.»

17 декабря 1941 года - 179 день войны

Ставка Верховного Главнокомандования образовала Волховский фронт. Командующим войсками фронта был назначен генерал армии К.А. Мерецков.

Войска 2-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора Л.М. Доватора, разгромив 78-ю пехотную дивизию противника в районе Загорье, Сафониха, вышли в тыл противника в районе оз. Тростенское.

Войска 49-й армии Западного фронта освободили г. Алексин.

Войска левого крыла Западного фронта завершили Тульскую наступательную операцию. В результате операции советские войска нанесли серьезное поражение главным силам 2-й немецкой танковой армии и, отбросив их на 130 км к западу, сняли угрозу обхода Москвы войсками противника с юга.

Советские войска и части Черноморского флота начали тяжелые оборонительные бои по отражению второго наступления немецко-фашистских войск на Севастополь.

ЦК ВЛКСМ принял Постановление «О подготовке комсомольцев для работы счетоводами в колхозах». ЦК ВЛКСМ обязал ЦК комсомола союзных республик, крайкомы и обкомы до 15 января 1942 г. отобрать на постоянную работу счетоводами в колхозы 15 тыс. комсомольцев, в основном девушек, в возрасте не моложе 18 лет, имеющих образование не ниже 6—7 классов.

Опубликовано сообщение о том, что коллектив железнодорожных мастерских в г. Москве призвал всех железнодорожников взяться за оборудование на предприятиях транспорта поездов-бань для бойцов Советской Армии. Собрание коллектива постановило собственными силами и средствами соорудить для Советской Армии поезд-баню, для чего произвести отчисления от заработной платы и провести 21 декабря воскресник.

Хроника блокадного Ленинграда

Войска, освободившие Тихвин, и войска, действовавшие в районе Волхова, продолжая преследовать врага, соединились. В этот же день образован Волховский фронт. Возглавил его генерал армии К.А. Мерецков.

Из Малой Ижоры (в 6 километрах западнее Ораниенбаума) на лед Финского залива вышла первая автоколонна, взявшая направление на Лисий Нос. В колонне 30 автомашин. Так начала действовать ледовая дорога, связывающая Ленинград и Ораниенбаум. Это была трудная дорога. 24 километра пути машины преодолели за 6 часов. На северном берегу залива их ждали мешки с хлебом. Окруженный, голодающий Ленинград делился своим скудным пайком с окруженным Ораниенбаумом.

По-прежнему с большими трудностями работает ледовая дорога на Ладоге. Она пока не оправдывает возлагавшихся на нее надежд. Поэтому все еще немалую нагрузку несет гражданская авиация. 17 декабря на Комендантский аэродром прибыло несколько караванов транспортных самолетов. Когда один из них, разгрузив доставленные в Ленинград продукты, забрал около 300 детей, женщин и стариков, начался обстрел аэродрома.

Девять машин срочно взлетели. Из звена истребителей сопровождения подняться в воздух мог только один. Пилотировал его капитан П.А. Пилютов. Два истребителя, сопровождавшие транспортную машину в Кронштадт, еще не вернулись. Одному осколком повредило колесо.

Над Ладожским озером воздушный караван обнаружили шесть вражеских истребителей. Пилютов, маскировавшийся до этого облачностью, внезапно атаковал и сбил ведущего этой шестерки. Затем в неравном бою с пятью истребителями он сбил еще одного гитлеровца. Остальные четыре сбили Пилютова. Но девять транспортных самолетов, пока Пилютов вел этот неравный бой, благополучно пересекли Ладожское озеро.

В госпитале врачи извлекли из тела Петра Пилютова 21 осколок. Спустя месяц он снова летал.

Воспоминания Давида Иосифовича Ортенберга,

ответственного редактора газеты "Красная звезда"

Освобожден Калинин! На первой полосе «Красной звезды» рядом с сообщением Совинформбюро «В последний час» — портреты командующего Калининским фронтом И.С. Конева и двух командующих армиями — И.И. Масленникова и В.А. Юшкевича.

Бои за этот город были трудными. С самого начала они проходили в замедленном темпе. Войска Калининского фронта не имели численного превосходства над противником ни в живой силе, ни в технике. Им не удалось с ходу форсировать Волгу. Враг упорно сопротивлялся. Только за 7—9 декабря было отражено до 20 неприятельских контратак. Наши войска несли значительные потери, но наступательный порыв не остывал.

Это отмечено и в нашей передовой «Освобождение города Калинина», и в материалах второй полосы, которая открывается обзорной статьей Зотова «Бои за Калинин». По правде говоря, мы рассчитывали на другой материал. Зотову поручалось организовать статью командующего фронтом. Она была готова своевременно. Перед отправкой ее в редакцию Конев внес в текст последние уточнения и надписал чуть выше заголовка: «Передать немедленно».

С чувством уже выполненного долга Зотов отправился на узел связи, но вскоре его опять вызвали к Коневу. За широким дубовым столом, какие встречались тогда во всех крестьянских избах, рядом с командующим член Военного совета фронта корпусной комиссар Д.С. Леонов.

Как с передачей статьи? — поинтересовался Иван Степанович.

— Заканчивают,— доложил Зотов.

— Знаешь что,— сказал Конев,— пусть эта статья идет за твоей подписью... Делали-то мы ее вместе.

Корреспондент пытался возразить:

— В редакции ждут не мою, а вашу статью.

— Пускай дадут твою, так будет лучше,— настаивал Конев.— Я при случае все объясню редактору.

Зотов позвонил мне по телефону и упавшим голосом рассказал о происшедшем.

— Ничего не поделаешь,— ответил я,— дадим статью за вашей подписью.

Почему Конев принял такое решение, разгадка пришла на второй день. Другая статья Конева об освобождении Калинина появилась в «Правде». Тут не обошлось без «фитиля» со стороны корреспондента «Правды» по Калининскому фронту Бориса Полевого. Оказывается, «Правда» тоже заказала Коневу статью об освобождении Калинина. Иван Степанович посчитал, что неудобно ему выступать одновременно в двух газетах, и выбрал, понятно, «Правду». Но не без «помощи» Полевого...

Очевидио, именно этот случай и имел в виду Борис Николаевич, сделав на одной из своих книг, подаренных мне, такую надпись: «Генералу от журналистики Давиду Иосифовичу Ортенбергу — славному фитильщику среди редакторов на добрую память от фитильщика среди корреспондентов. Дружески. Б. Полевой. 24 октября 1966 г.»

В том же номере газеты с большим очерком выступил и другой наш спецкор по Калининскому фронту Леонид Лось. Его потрясла драма, разыгравшаяся под Калинином. Собственно, здесь повторилось то же, что и под Ельней во время августовских боев, о чем писал тогда Михаил Шолохов в своей статье «Гнусность». Чтобы остановить продвижение наших войск на Калинин, гитлеровцы пригнали на поле женщин из окрестных деревушек и за их спинами пошли в контратаку. Знали, что не станем мы стрелять по своим. И все-таки контратака не удалась. Командир нашей части сумел сманеврировать: навалился на гитлеровцев с флангов, отсек «заслон» и учинил над изуверами такую расправу, какой они заслуживали. Лось встретил спасенных женщин, разговаривал с ними. Две были ранены. Одна, совсем молодая, поседела. Но все держались с достоинством. Сказали спецкору:

— Мы шли впереди их и кричали нашим: «Стреляйте, стреляйте же! Бейте этих разбойников! Бейте гадов!..»

«Милый парень Ленька Лось». Так называли у нас в редакции этого талантливого журналиста. Недолго, однако, довелось ему поработать вместе с нами. Пришел он в «Красную звезду» из «Комсомольской правды» в начале октября, а в январе его уже не стало.

Он был безотказен в работе. Ему не занимать было храбрости. Тем не менее прав, наверное, один из ближайших товарищей Лося, охарактеризовавший его так: «Какой-то он очень уж домашний. На войне ему много труднее, чем любому из нас. Мы вон свои корреспонденции походя пишем, а ему непременно стол требуется и чтоб тихо было».

А все же Лось прислал с Калининского фронта немало хороших материалов. После очерка, о котором речь шла выше, мы получили от него интересную корреспонденцию «Как они отступают». 16 января сорок второго года опубликовали его же очерк о командире партизанского отряда. Это было последнее печатное выступление Леонида Лося.

Кажется, в тот же день, а может быть, накануне, был я в ГлавПУРе. Мне прочитали несколько строк из донесения политуправления Калининского фронта. Сообщалось, что где-то под Ржевом колхозники перекололи вилами гитлеровцев и тем помогли нашим бойцам взять деревню.

— Вы это знаете?

— Нет. Корреспонденты пока не сообщали.

— Узнайте. Случай исключительный...

Действительно, прямо-таки страничка из истории Отечественной войны двенадцатого года! Сразу же ушла телеграмма корреспондентам Калининского фронта: выехать или вылететь кому-нибудь в ту деревню, рассказать об этой истории обстоятельно.

Полететь вызвался Лось. Достали для него «У-2», проводили на аэродром. Забравшись в кабину, он помахал рукой, и самолет взял курс на Ржев. Ждали Лося к вечеру — не вернулся. Товарищи забили тревогу, стали разыскивать его. Командующий ВВС фронта генерал М.М. Громов трижды посылал самолеты по тому же курсу, и всякий раз они возвращались ни с чем. В той деревне, куда полетел Лось, опять хозяйничали оккупанты.

Конев отдал приказ наземным войскам: немедленно сообщить, не видел ли кто-нибудь гибели самолета «У-2»; если видел, то где и когда? Из одной дивизии сообщили: близ Ржева один такой самолет рухнул в лес, занятый противником.

После того как этот лес был очищен от противника, там удалось разыскать обломки самолета и два сильно обгоревших трупа. По бляхе ремня, подаренного Лосю Зотовым, было установлено, что один из погибших — Лось...

Вчера вечером раздался звонок с московского аэродрома. Звонил Симонов. Наконец-то нашлась «пропащая душа»! Сразу же послали за ним машину — и через час он был у меня. В полном зимнем фронтовом обмундировании — в полушубке, валенках, меховых рукавицах, но... без шапки. Обветренный, раскрасневшийся, даже какой-то сизый. Стал объяснять, почему не попали в Елец, доложил, что был в 10-й армии генерала Голикова, наступавшей на Михайлов — Епифань — Богородицк. Хотел рассказать, что видел там, как добирался в Москву. Но я прервал его:

— Потом расскажешь. Садись и пиши. Пойдет в номер. Ровно триста строк... А где твой экипаж?

— Подъедут завтра...

Свой очерк Симонов не писал, а прямо диктовал на машинку. До двух часов ночи. Назвал его «Дорога на Запад».

Очерк удался.

Насмотрелся на разор в отбитых у противника исконно русских городах Михайлове, Епифани, Богородицке, на сожженные дотла села и деревушки и заглянул в их будущее: «Город Епифань. Вернее, то, что было городом Епифанью, и то, что будет городом Епифанью. Да, будет! Потому что исчезнет с земли вся эта фашистская сволочь, все эти убийцы, мародеры, насильники, а русские города, разрушенные ими, восстанут из праха, как они восставали уже не раз, и будут стоять еще века на тех самых местах, где они уже веками стояли».

О чудовищных зверствах гитлеровцев. И о величии духа советских людей: «В том же Гремячем односельчане еще не успели похоронить только что снятых с виселиц пятнадцать человек своих родных и соседей. Эти люди не хотели быть холуями у немцев. Они вели себя с достоинством русского человека, а этого было достаточно, чтобы немцы их повесили и не давали снять с виселиц трупы до своего ухода».

Симонов уже достаточно повидал пленных гитлеровцев — и на Западном фронте, и в Крыму, и на Севере, но никогда не писал о них с такой взрывной ненавистью и даже проклятием, как в этот раз: «Два красноармейца ведут по улице выжженного города семерых немцев. Они ведут их далеко в тыл, через сожженные города и деревни, через разрушенные села. Они поведут их и доведут, потому что такой приказ, но они с удовольствием, не сделав и трех шагов, воткнули бы штык в глотку каждому из этих мерзавцев. Они поведут их через сожженные деревни, мимо женщин, которые будут проклинать врагов и плевать им в глаза, они должны будут защищать врагов от народного гнева, от стариков, которые готовы повесить их на первом дереве или задушить своими руками. Красноармейцам захочется зайти в избу погреться, но они должны будут взять с собой в избу этих семерых негодяев, которые день или два назад вытащили из этой избы все, что смогли, и повесили на стропилах ее хозяина. Красноармейцы доведут их, потому что таков приказ, но я не знаю, у кого из нас поднялась бы на конвоиров рука, если бы они не выполнили этого приказа».

Прочитал я последнюю фразу, уткнул в нее карандаш и задумался. Симонов, стоявший рядом у моей конторки, поспешил объяснить:

— Я не зову нарушать приказ. Я стараюсь отразить чувства людей, их настроения. Так и будет понято. Побывал бы ты там, увидел бы, что они натворили!..

Уговорил: оставили как есть. Тем более что несколько выше я уже зачеркнул нечто подобное. А было там вот что. Стояли Симонов и командующий армией генерал Ф.И. Голиков возле догоравшей избы в деревне Колодязная под Богородицком, беседовали. В это время к Голикову привели двух гитлеровцев, только что поймали за соседними домами — не успели сбежать с остальными, увлеклись дожиганием уцелевшего. Их схватили с пучками горящей соломы в руках. И Симонов прокомментировал этот случай так:

«Разве можно их назвать пленными, этих убийц и поджигателей, да и вообще, разве применимо к ним какое-нибудь человеческое слово? Пуля в лоб — единственное, что они заслуживают.

Поджигателей было приказано расстрелять».

Вот эту фразу я и зачеркнул. Симонов посмотрел на вымарку, сделанную красным карандашом, разволновался:

— Ты что — против?..

— Нет,— ответил я,— почему же? Но просто не влезает в подвал. Надо же что-то сокращать...

Симонов посмотрел на меня с укором. Он понял меня...

Очерк пошел в набор. Я распорядился, чтобы его разделили на несколько линотипов и верстку доставили не позже чем через час. Симонова попросил дождаться верстки, вычитать ее и, если окажется «хвост», сократить.

— А пока расскажи о своем путешествии,— предложил я.— Почему без шапки?

И тут мне довелось услышать, как дьявольски трудно добирался Симонов в Москву в этот студеный день. Были использованы все виды фронтового транспорта: и попутные подводы, и попутные грузовики, наконец — самолет «У-2». В открытой кабине этого самолета лететь зимой в любом случае — не сахар. А тут еще попали опять в буран, ветром сорвало с головы и унесло неведомо куда шапку.

— Чтобы вовсе не окоченеть,— говорил Симонов, посмеиваясь,— я всю дорогу тер лицо рукавицей и хлестал себя по щекам...

Принесли верстку. Очерк действительно не уместился в «подвал». Оставался «хвост» строк в пятьдесят. Хоть и жаль было, но пришлось резать, можно сказать, по живому. Выпали строки, где вновь выплеснулась неудержимая ненависть к гитлеровцам:

«Мы делали посадку в одном из сел, и, сдернув шлем, летчик связного самолета говорит мне глухим голосом:

— Не могу больше. Буду просить перевести в штурмовую авиацию. Хочу их сам, своими руками, чтобы чувствовать, что сам их убиваешь!

Да, он прав. Я его понимаю. Вот именно такое чувство и у меня, и у каждого из нас, кто видел все это: убивать их своими руками, хоть одного — но непременно своими руками».

Невольно вспоминается опубликованное в «Красной звезде» стихотворение Алексея Суркова из его цикла «Декабрь под Москвой»:

Человек склонился над водой

И увидел вдруг, что он седой.

Человеку было двадцать лет.

Над лесным ручьем он дал обет:

Беспощадно, яростно казнить

Тех убийц, что рвутся на восток.

Кто его посмеет обвинить,

Если будет он в бою жесток?

Жалко было расстаться и с такими строками, ярко рисовавшими обстановку тех часов и минут:

«Генерал Голиков отправляет вперед одного из своих штабных командиров. Командир на секунду задерживается:

— Товарищ генерал, сообщите сегодняшний пропуск.

— Пропуск? Сегодняшний пропуск — Богородицк. Понимаете — Богородицк! И отзыв тоже — Богородицк, и не возвращайтесь ко мне без донесения о том, что Богородицк взят! Ясно?

— Ясно».

Наконец верстка подписана, полосы ушли в печать, я отправил Симонова в его «картотеку». Так он назвал комнату в редакции, где жил,— она была заставлена ящиками с какими-то карточками.

Но уже в 7 часов утра вместе с фоторепортером Капустянским он вылетел на «Р-5» в только что освобожденный Калинин со сверхсрочным заданием: вернуться сегодня же вечером с очерком и снимками.

— Пойдет в номер! — таким был и на этот раз редакционный пароль.— В номер!

Сайт «Огонь войны»

Около пяти утра 17 декабря мы с начальником оперативного отделения подполковником Витевским уже были на НП Докучаева; вслед за нами в этот район прибыл и встал на огневые позиции 210-й гаубичный полк майора Жилина.

Мы склонились над картой. Места хорошо знакомые. Здесь, в междуречье Маглуши и Малой Истры, полки дивизии пять суток сдерживали натиск противника. Теперь он, используя те же естественные преграды, пытается остановить нас.

С юга деревню Телепнево прикрывает речка Малая Истра, а с северо-запада и северо-востока, вплоть до Волоколамского шоссе, тянется открытая равнина.

— Кругом поле, снег по пояс, — вздохнул Докучаев. — Обходи не обходи, а к деревне не подберешься.

— Значит, замыслов никаких нет? Докучаев, однако, все обдумал.

— Атаковать будем так, — начал подполковник, — минимальными силами с фронта, максимальными — в обход. Хочу ввести противника в заблуждение. Одну стрелковую роту и пулеметную роту Василия Крикуна двину севернее деревни, отсеку ее от Волоколамского шоссе. Их задача — оседлать высоту 205,0. Туда же выдвину полковую артиллерию. Пушки прямой наводкой смогут простреливать всю вражескую оборону в Телепнево.

— Оседлаешь ли высоту? — усомнился Витевский. — Позиция у немцев крепкая, а ты — двумя ротами...

— Справятся, — уверенно ответил Докучаев. — Позиция крепкая, но занимают ее малые силы. Ночью лейтенант Магай разведал высоту, обнаружил скрытые к ней подступы. Займем высоту, втянем на нее пушки — если и не побежит фашист из Телепнево, то уж оглянется наверняка, ибо путь к Волоколамскому шоссе ему отрезан. Остается у него одна тыловая дорога — на Дергайково. А мы и ее прикроем. Главными силами полка обойдем Телепнево лесом, южным берегом Малой Истры, ударим на Дергайково внезапно. Тут уж фашист шею скрутит оглядываясь. И сам побежит... Одобряете?

— Вполне.

Мы уточнили некоторые детали плана, и Докучаев начал действовать. Он блестяще осуществил свой замысел. С безымянной высоты, что северо-восточнее Телепнево, мы с Витевским могли наблюдать все перипетии этого интенсивного, маневренного и скоротечного боя.

Атака на высоту 205,0 у Волоколамского шоссе действительно насторожила противника. Было видно, как эсэсовская пехота цепочкой выдвигалась из Телепнево, чтобы прикрыть свой северный фланг, как бежала она обратно под огнем гаубиц Жилина. Потом вспыхнула стрельба за Малой Истрой, во вражеском тылу. Энергичный натиск стрелков Докучаева не выдержали фашисты, засевшие в Телепнево. Сперва колоннами, затем уже нестройными толпами кинулись они на запад, на Дергайково. Майор Жилин тотчас сосредоточил на этом участке дороги огонь двух дивизионов. А час спустя, заняв и Телепнево и Дергайково, 131-й полк двинулся дальше на запад.

Километровый отрезок дороги между двумя деревнями был забит брошенной врагом техникой — разбитыми орудиями, автомашинами, тракторами, танками. Полк Докучаева захватил две зенитные батареи, четыре десятка исправных мотоциклов и много других трофеев.

Видимо, этот бой окончательно подорвал организованное сопротивление моторизованной дивизии "Рейх". Ее командование потеряло связь с частями и пыталось собрать их весьма оригинальным способом: в деревнях и селах на стенах домов большими черными буквами по-немецки было написано: "Отходить к Рузе!" А рядом — эсэсовский значок.

Гитлеровская черная гвардия уже не отходила — она бежала, да так поспешно, что зачастую не успевала сжечь ту или иную деревню. В тех же Телепнево и Дергайково, в той же столь знакомой нам Сафонихе, в ряде других населенных пунктов уцелели почти все дома.

9-я гвардейская дивизия преследовала противника, продвигаясь колоннами к Озерне и далее к реке Руза. Правая колонна в составе 131-го и 258-го полков шла через Никольское и Покровское, левая — 40-й полк и 36-я бригада — через Сафониху, Михайловское, Старое. Мы вспоминали, конечно, ноябрьские бои и павших в этих местах товарищей. Жалели, что не довелось им увидеть час нашей победы в битве за Москву.

А.П. Белобородов Всегда в бою.

17 декабря я побывал у командиров 24-го и 47-го танковых корпусов, а также у командира 53-го армейского корпуса с тем, чтобы еще раз ознакомиться с положением войск и переговорить с командирами корпусов относительно обстановки. Все три генерала считали, что наши наличные силы недостаточны для того, чтобы организовать стойкую оборону восточное Оки.

Отсюда следовало, что нам необходимо сохранить боеспособность войск до подхода свежих сил, когда можно будет создать прочную оборону. Генералы доложили, что войска начинают сомневаться в способностях верховного командования, которое отдало свой последний приказ о наступлении, оценив при этом возможности противника совершенно неправильно. «Если бы мы обладали своей прежней маневренностью и боеспособностью, выполнение этого приказа ничего бы не стоило. Гололедица затрудняла все наши передвижения. Русские хорошо снаряжены и хорошо подготовлены к зиме, а у нас ничего нет».

2-я армия опасалась, что противник предпримет в этот день прорыв в направлении на Новосиль.

Учитывая всю сложившуюся обстановку, и с согласия командования группы армий решил вылететь в главную ставку фюрера и лично доложить ему обстановку, так как все мои доклады, как письменные, так и по телефону, не привели к каким-либо результатам. Беседа была назначена на 20 декабря. К этому времени фельдмаршал фон Бок подал рапорт о болезни и его сменил на посту командующего группой армий «Центр» фельдмаршал фон Клюге.

Г.Гудериан Воспоминания солдата.

17/12/41

Были изданы два строгих приказа: первый — держаться любой ценой, второй — безжалостно гнать на фронт всех, кто по какой-либо причине укрывается за линией фронта.

Ситуация продолжает оставаться очень напряженной. 2-я армия настоятельно требует подкреплений. 4-я армия, на правом крыле которой противник неоднократно вклинивался в оборону, пытается ликвидировать прорывы своими силами. По крайней мере некоторые части 78-й дивизии, отрезанной вчера противником, присоединились к 4-й танковой дивизии.

3-я танковая группа отброшена назад. Противник преследует отходящее правое крыло 9-й армии, находясь от него в непосредственной близости, по причине чего тут и там завязываются ожесточенные бои. Приходят рапорты о концентрации войск противника в районе Торжка.

Два моторизованных полицейских батальона, освобожденные от службы в тылу, завтра отправятся в распоряжение 4-й армии.

Во второй половине дня позвонил Браухич и сказал:

«Вы недавно жаловались на самочувствие. После совещания с фюрером вам следует попросить его предоставить вам отпуск для восстановления здоровья».

Так как Браухич 14 декабря просил меня по возможности «держаться», этот звонок показался мне странным. Я спросил его, не будет ли подобное заявление рассматриваться в ставке фюрера как попытка дезертирства с моей стороны. Браухич в довольно решительной манере сказал, что «не будет». Наша выдержанная в теплом, товарищеском духе беседа завершилась короткой дискуссией, касавшейся вопроса моей замены. Сразу же после этого я перезвонил Шмундту и попросил его сказать мне напрямую, не истолкует ли фюрер мою просьбу об отпуске как попытку выйти из дела в трудную минуту. Уж лучше упасть на рабочем месте, нежели слышать у себя за спиной обвинения в дезертирстве. Шмундт быстро сказал:

«Такого просто не может быть».

Когда я спросил его, не испытывает ли фюрер по отношению ко мне каких-либо неприязненных чувств, Шмундт ответил:

«Напротив, во время вчерашнего совещания по этому вопросу фюрер упомянул о ваших выдающихся военных заслугах и сказал, что он, учитывая перенесенную вами в прошлом году тяжелую болезнь, а также напряженные условия нынешней кампании, относится с полным пониманием к вашему рапорту о предоставлении отпуска для восстановления здоровья. Я лично могу вас заверить, что вам нет никакого смысла беспокоиться по этому поводу».

Ф.фон Бок Я стоял у ворот Москвы.

Свидетельство о публикации №116070904839