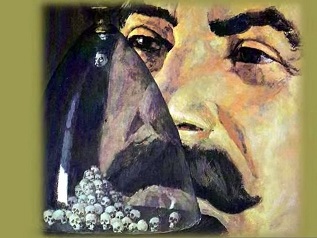

Камень

из цикла -Реабилитация- : задание на тему «Как я вижу свои похороны»

Звук осторожный и глухой,

Я слышу ось земную, ось земную.

В лесах рождественская ёлка,

У тени просит утешение.

Хочу всё большее в себе принять,

Но время удаляет цель.

Моя рука от мира неизбежна,

Как ворон ледяной в голубизне.

Узор отточенный и мелкий,

В тумане вижу на воде.

В часы внимательных закатов,

Я слышу звук ритмичный и красивый.

На стёкла вечности легло дыхание,

Уронишь ты меня иль проворонишь.

Так много поглотила сна,

В своей крови ночи краса.

И вот широкая ладонь,

Играет слугами людей,

Ведь ни о чём не нужно говорить,

Когда проходят по земле голодные крестьяне.

Удар с ударами встречаясь,

Неутомимый маятник шагает.

Я постепенно скорость разовью,

Прицелясь на смерть, стену разобью.

Небрежно пролита по крыше,

Смола, мертвяцки холодящая поверхность.

Она ещё не родилась,

Неразрушаемая связь.

Расширенный пустеет взор,

Шершавую бушлатник песнь поёт.

И, проскользнув, прошелестела —

Последняя царица, Ангел Мэри.

Запретной страстью жизнь дышала,

Как ход вокзальной суеты.

Своим мычанием тяжелели,

Гласа экранных мудрецов.

Мне холодно, я спать хочу,

Хочу за руку взять, твою.

И птицей ласковою сквозь туманы,

Взлететь навстречу звёздному лучу.

Где Один к одному, кто одинок,

Не к вам ли льётся дух Святой,

В годины тяжких, мерзких бед,

Над градом лунным бесконечным.

Отчего же душа так певуча,

На этом убийственном свете.

Быть может свет тебе не нужен,

Благословить тебя, в далёкий ад сойдёт?

Там в Небесах танцует онемевшая тоска,

Напоминая мне явление Авроры.

Как дивный бред, как тонкий свет от звёзд,

Как отрезвление в ладони.

И сам того, не думая сказать:

«Собачий лай, костёр и сладкий дым жилища»,

А тот ответил любопытный: «Вечность».

Исчезнут пешеходы, площади исчезнут и ограды.

Над пропастью, на гнущихся мостах,

В апостольском созвучие грома.

Бездыханная, как полотно,

Не конченная и всё-таки прекрасная поёт нам туча.

И грянут «Здравия!» раскаты,

В любви нездешней распознаем нежный лад,

Умрут чиновники, японцы,

Взнесётся пыль, и радуга взорвётся.

Ленивые подковы отражались,

На полом мире, брошенном во тьму.

Ах, что же думал наш строитель щедрый,

Заснувший в бронзовом саду.

Где римский судия судил чужой народ,

Тот, у которого тревожно краток рот.

Несовершенство душ узримо в их молчание,

Как будто ласковая стая зимних птиц.

Старик, похожий на Верлена,

И камень отрицает его прах.

Широким жестом запахнул ворота,

Где царствовал и никнул, Он.

Здесь я прилёг — я не могу иначе,

В простом соитие слов.

Да будет с нами весть бродяги,

Всплывающая, мол в дрёме ночь.

Лишь цифры значатся в бумагах,

Оглушит нас дурмана тёмный хаос.

Мелькают женщины в витринах,

И море плещет, не пенясь.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,

Как бытия узорной нити дым.

На башне спорили химеры:

Я не хочу мнимых святынь.

Наш лейтенант скитается в пустыне.

На теле и лице, кровавые потёки.

Златой ракетой олимпийской,

Рука Его приблизилась к устам.

Стоит прекрасное, как тополь,

Там за окном, зимящееся утро.

Когда, пронзительнее свиста,

Проносятся прохожие во тьме.

Как трудно воздух врачевать,

Ты выскользнула в лёгкой шале.

По мраморной дороге сквозь господ,

Ты только свет несёшь всё звёздный и ревущий.

Спадая с плеч, окаменелый,

С водою разведённый мел.

На стук в железную калитку,

Стучит старинное тепло.

Я каждый раз, как иностранец,

По нова умираю и всхожу.

Волы на пастбище, и золотая рожа,

Какую выдумаешь, царь, ложь?

В пустой шарманке, слышу снова,

Ребёнка плачь и денежную сыпь.

И вижу я в театре президентском,

Подошвы рваные и плесень вместо дна.

Мы прячем образы в гражданской мощи,

Как кремень, превращая в пыль,

Лаская в слух значительностью бренной,

Срезаем времени хвосты.

Зачем же мне мерещится поляна,

Тоской не человечной словно зверь.

Слабеет материк, изрезаны утёсы,

Мой верный взгляд, жесток и слаб.

Земле не поклонился я,

Я снова жертва, мол ягнёнок.

Теперь мои друзья — островитяне,

Как чистые листы былого откровения.

На кон бросает исполнитель,

Две роты косарей, несущихся назад.

И вёсла рыбака, и сердцевина дуба,

В блаженный полдень, сбьются в уголок.

Храни молчание и приличие,

Зажёгши спичку в ночь глухую.

Чтецы осуждены, но ересь их — спасение,

Налитые злат-жаром — пали купола.

От вторника и до субботы,

Все эти дни обречены на сруб.

Сладится дума у свечи,

И с нею кто-то тонет там в приливе.

Сей длинный поезд журавлиный,

С собакой впереди идёт под пылью звёздной.

Уносит времени прозрачная стремнина,

Уходит в бочку, словно тает снег.

Мы равнодушны к суете актёров,

Железный мир их нищенски дрожит.

Краснеют от стыда, влюблённые позёры,

Они гоняются за лёгкою весной.

Козлиным голосом поёт,

Вишнёво-мятный нежный рот.

И теплятся в часовне дети в шапках,

Кривлясь себе, как в комедийной пьесе.

В часы бессонницы предметы тяжелее;

Насыщенная ода, снова в моде.

Морской воды небрежный изумруд,

И плачь кукушки, словно воск текущей меди.

Мы в каждом вздохе смертный воздух пили,

На сломах долгих снов под утро шевелясь.

На кладбище гуляли мы повсюду,

Все в чёрном бархате всемирной пустоты.

У врат Иерусалима солнце чёрное взошло,

Живая ласточка упала на горячие снега.

А рядом в шахматы играют чистолюбы,

Их родина — Швейцарский Сырный Ряд.

Мёд золотой, тягучий льётся из бутылок,

И мысль бесплотная в чертог вращает нашу тень.

Лес без листвы прозрачный колосится,

Шуршит песок, кипит на всех порах душа.

Немые старцы думали: не наша в том вина,

Что человек бывает молод.

Что светлый образ северного мужа,

Пронзает лет дыханьем мглу тупую.

А если эта смерть — необходимость бреда,

Небесных прачек — тяжести явление,

Та песня дикая, как чёрное вино,

Как роковая перемена, как мнимая свобода.

Горячий посвист хищных птиц,

В клокочущем восторге зависает.

Звенит, гремит на красном неба шёлке,

Хрустальных дней, волшебный поцелуй.

И вот по тёплым улицам широким,

Течёт моё ночное погребение.

И небосклон вращается легко,

Где острова святые пахнут медуницей.

Великий сумеречный год,

Нам выпадает снова меркнуть.

Я изучил науку расставания,

Не нам гадать о новой вести бытия.

Свидетельство о публикации №116060100364