Йота

Давайте же дерзнём и предпримем такую попытку, хотя бы в самых общих чертах. Здесь, по ходу нашего движения нам обязательно поможет и Гераклит, котрый также скажет своё слово в "угадывании" будущего...

Начнём с того, что человеческое мышление считается "предметным". Нам кажется, что мы всегда мыслим "что-то". "Что-то" - что можно выделить, как предмет из прочего нейтрального многообразия и "помыслить". Данное положение представляется настолько неоспоримым, что даже неясно о чём тут вообще может идти речь, потому что - вне всяких сомнений никак не может быть иначе. Но боюсь, что та революция, которую мы здесь предвосхищаем и о которой пытаемся писать, как раз и будет заключаться в переворачивании "с ног на голову" и "с головы на ноги" всех этих абсолютно "несомненных" вещей. Именно они, а не что-либо иное подвергнутся решительному и бесповоротному пересмотру. А "почему бы и нет?" - как говорил Пикассо. Как только он сталкивался с какой-либо идей, казавшейся ему на первый взгляд совершенно абсурдной, он призывал себя остановиться и сказать себе - "почему бы и нет?" Почему невозможно то, что кажется мне абсурдным?

У мышления нет никакого предмета, если оно является мышлением. Такое "абсурдное" утверждение мы положим в качестве здорового и нового, а утверждение, что у мышления всегда есть предмет назовём абсурдным. И несмотря на все возмущения покажем что так оно и есть.

Мышление всегда осуществляется в рамках одного непрерывного континуума: "предмета" и человека, при чём "предметом" может выступать как любая неодушевлённая вещь, так и нечто живое, включая и другого человека. Но то, что мыслится собственно в каждом акте мышления и есть этот континуум, а не в коем случае не отдельно "предмет". Каждый раз, когда мы мыслим, мы мыслим отношение - наше собственное к предмету, его собственное к самому себе, наше собственное к самим себе или же его отношение к нам, а ещё точней мы мыслим всякий раз всё это, хотя можем и не замечать одних "частей" нашего мышления, теряющихся за другими. Итак, мыслить отдельный предмет нельзя. Мыслить можно только нерушимый континуум: "предмет-человек" и сам процесс мышления является изменением этого континуума. Человек, который помыслил, совершил акт подлинного мышления, занимает уже иное место в мире, чем занимал до этого прежде. Лучше всего об этом говорит наш "советский" философ Мераб Мамардашвили - мышление необратимо... как поступок, как творчество, как любой полноценный акт жизни - жизнь до него и после него - разная. Значит, помыслил - изменил мир. Но, как позвольте спросить это можно понять, если мы считаем, что мыслим только "предметы"? Когда "рассудочная голова" подобным образом видит мышление, как мышление о предметах, она никак не может взять в толк - почему если я подумал о чём-то и даже в следствие этого думания что-то новое понял - уже всё изменилось? Ведь поменялась одна картинка о "предмете"? А надо ещё пойти и изменить, типа в самой реальности - там, а не в голове только, пойти и "переделать" сам "предмет" в соответствии с уже открытыми мыслями. Дорогой рассудок, не надо ничего переделывать - ещё... как добавку... и дополнительно... Помыслив и помыслив именно общий континуум, человек уже сдвигает с мёртвой точки и предмет, и себя, и взаимное отношение их друг к другу. Всё уже изменилось, и человеку в этот момент не помешало бы пошире раскрыть глаза на мир и увидеть, отследить совершившиеся изменения, а не бежать "переделывать" действительность в соответствии со своими новейшими "мыслями" об отдельных предметах. Значит, если мы понимаем мышление как предметное, мы здесь заходим в совершенный тупик, из горизонта которого можно узреть лишь только то, что мышление можно ПОТОМ использовать и ПОТОМ прикладывать к действительности. Так вот где возникает и начинается "порочный круг" Паскаля! Мы ошибаемся с самого начала - давая неверные имена происходящему и затем, попадая в круг ошибок своего же собственного сознания, уже не можем вернуться к истине. Мы плодим тем самым нескончаемые псевдовопросы и псевдоответы, которых на самом деле не существует, мы сами порождаем "симулякры" и "заменители" мышления, когда называем его "предметным" - один раз будучи названным, оно становится таковым.

Но позвольте, скажут мне, мыслится ведь всегда конкретный "предмет" и мыслит его всегда "конкретный" человек, или если согласится со всем вышесказанным, то мыслится всегда конкретный континуум "предмет-человек"... Несомненно... И всякий раз, при всей разности, мыслится всё-таки одно и тоже - предметы меняются, и люди меняются, а вот отношения... отношения изменить не столь легко... Именно поэтому философ Гераклит и философ Хайдеггер могут мыслить одно и тоже и в унисон, несмотря на то, что миры в которых они жили были совершенно разные, и "предметы", попадающиеся им на глаза, - безусловно отличались.

В мышлении "вещь", "предмет" неразрывно связаны с тем, кто мыслит, настолько неразрывно, что обращаясь к вещи мы всегда обращаемся и к самим себе, а обратится к самому себе, в свою очередь, мы можем лишь только через иное, другое - через другой "предмет". Поэтому не мы мыслим вещи, но единый континуум нас и "предмета" - мыслит... и нас, и вещи... Так обозначать верней и точней. Хайдеггер говорит: "Мы к мыслям не идём, они приходят к нам". Платон говорит: " Нельзя сказать, что у меня есть идея, но правильно сказать, что я нахожусь В идеи..." Обратите внимание на это "В"... Человек входит в единый континуум вещи-себя и находясь там - мыслит им. Мы, как отдельные конечные существа вообще мыслить не можем. Мы можем мыслить лишь ВМЕСТЕ... В том, что больше нас и задаёт движение и нам самим, и вещам.

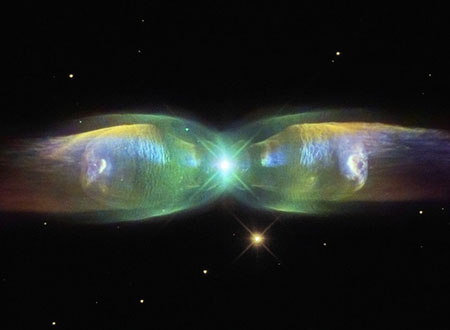

Теперь, чтобы показать, что это всё вообще не сплошное безумие или только пустые ничего незначащие слова, дадим аналогию первоначально набросанной нами картинки о мышлении. Современная наука поможет нам предоставить такую аналогию. Известно, что элементарные частицы, до недавнего времени считавшиеся действительно элементарными "приказали долго жить" и на их место заступили кварки. Протоны, нейтроны - все состоят из кварков. Но как же "странно", по выражению учёных ведут себя эти кварки!

Для того, чтобы описать их странное поведение, дают следующий образ: есть два кварка неразрывно связанных допустим невидимым шнуром, если этот шнур растягивать, то он порвётся, но в результате окажется совсем не то, что мы ожидали - у нас не получится одного кварка на конце шнура и оборванного пустого места середины шнура, там где должен был быть оборванный край возникнет новый кварк и снова будет пара. И другая часть поведёт себя также - воссоздаст "потерянное" и превратится в новую пару. Т. е. "высвободить", "освободить" кварки друг от друга, разлепить их, рассоединить мы никак не можем - они моментально дублируются и очевидно просто не существуют друг без друга. Такой странный эффект учёные назвали пленением кварков. Несомненно природа этого пленения такова же, как и природа того, о чём мыслят с тем, кто мыслит - сколько не пробовать их разорвать в абсолютном смысле, они всё равно успешно "восстанавливают" друг друга. Где есть "предмет" там есть тот, кто о нём мыслит, где есть тот, кто мыслит, там обязательно есть "предмет", наполняющий его мышление. Поэтому оказывается, что видеть истину в этом деле, это видеть не кварки, а пары кварков, а в мышлении видеть не объект и субъект, но единый континуум того и другого - это есть реальность, и почему это так, мы поговорим ещё дальше.

Свидетельство о публикации №116020701654