Играя Ахматову

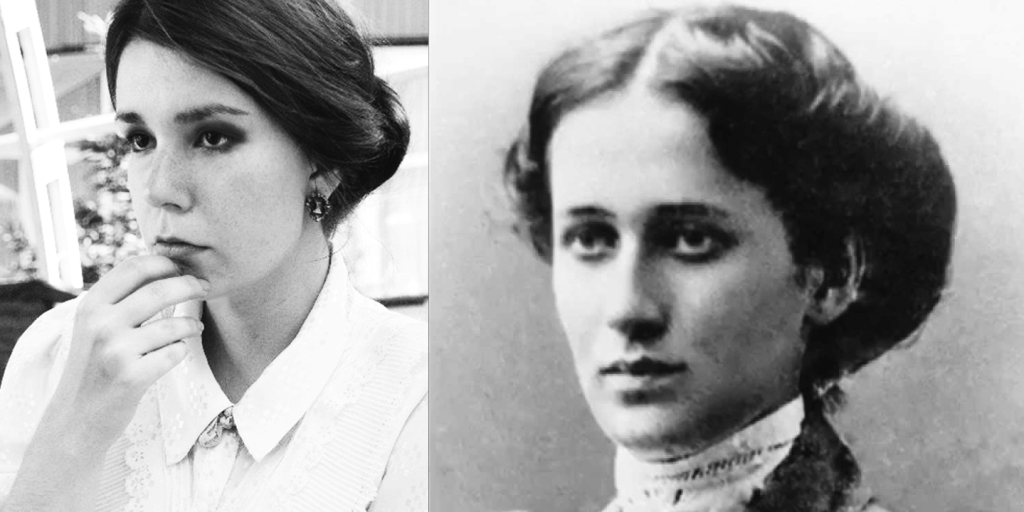

Игрок: Мария Гурова (Монрок).

Роль: Анна Андреевна Горенко (Ахматова).

Это очень длинный пост от Анны Ахматовой, поэтому, если хотите вкратце: было охренительно и очень самобытно. Если готовы много читать, то…

Слово от автора и благодарности.

Я скажу честно, половина моих знакомых говорила, что игра-поэма это треш северного формата, другая половина, утверждала, что, безусловно, стоит съездить. Я поверила последним. За три месяца до игры я зашла в сетку ролей и увидела там массу исторических личностей Серебряного века. В поиске я вбила «Ахматова», потом «Горенко», потом «Мариинская гимназия», наконец поискала вручную и, не найдя того, что искала, написала мастеру: «А можно ли быть Анной Горенко, которая Ахматова?». Мастер дала мне добро на дрим-роль, и я со спокойной душой ушла на сессию. В итоге, где между окончанием сессии и «столеткой» у меня осталось несчастных две недели, поэтому из всех подготовок к игре я сделала следующее: списалась с Парнок, баронессой, Вернадским и Гумилевым, с которым мы договорились в лавстори ну вообще ни разу не играть. Правда потом под эгидой непонятно откуда нахлынувшего чувства ответственности я собрала вещи за два дня до игры и поехала в Питер к подруге вдохновляться, ходить по «ахматовским» местам и по Царскому селу в частности. И вот уже на полигоне я сформировала для себя наконец концепцию персонажа, как того и просили мастера, свои Мечту, Муку и Метод. Сразу скажу, девизом моим было «Ахматова без наркотиков», то есть только ранние стихи, без пророческих речей, публикации стихов исключительно Ахматовой, свои собственные я оставила для чтения в узких кругах и личной переписки. Это должна была быть настоящая Ахматова – творческая натура, которая не лезет в политику, всегда выбирает людей, а не идеи. И, как любой персонаж с типично женским характером, она за то, чтобы создавать, а не разрушать. Моей Мечтой было типичное женское счастье с возможностью творить, с тем, чтобы меня понимали, Методом были – поэзия и забота, Мукой – страх за друзей и близких.

Но прежде, чем я перейду к игре, я очень хочу поблагодарить (я даже не знаю, какие слова подобрать) медика Медведя, который просто спас мне жизнь, потому что в тот момент я реально думала, что задохнусь. Спасибо огромное! Как и всем, кто помог мне в этот не самый приятный для меня момент. Спасибо!

Так же хочу поблагодарить всех мастеров. Я обращалась к вам крайне редко, как до игры так и на полигоне, но для меня это означает лишь то, что ваша работа была проделана максимально качественно, и мне не пришлось сталкиваться рулежкой, моделями, «а это зачиповано?» и так далее.

И, безусловно, я благодарю всех игроков, с кем мне пришлось поиграть, в частности – студентов и преподавателей Университета, и больше всего, конечно, поэтов Блока и Гумилева, была мило узнать, что нас прозвали «Трио Серебряный век» :-)

На этом я перехожу от благодарностей к игре.

День первый.

Для студентов игра началась с вводной лекции, ночной попойкой в кабаке и горячим обсуждением жизни общества (политический кружок как-то плавно перетек из стен университета в трактир), а после часть студентов пошла к баронессе читать стихи, обсуждать политику, пить, ну и делать все то же самое, что и в кабаке, только на порядок приличнее. А тут еще черт меня за ногу дернул гадать на сборнике Блока – у всех все совпадало по вопросам и ответам! Но какой же у нас был шок, когда одна из дам спросила: «Когда закончится русско-японская война?» и выпала пустая страница… С опоздавшим к салону Стрельниным у нас даже завязался поэтических диалог и мы все (среди прочих Варвара Крестовникова – эта громкая импозантная мадемуазель, каждый день демонстрирующая нам свои новые шляпки и свои старые идеи, но о ней позже) переместились к Стрельнину домой. Утро началось с пар, я порядочно все записывала, ничего не пропускала, и вообще жила очень скучно, ощущая на себе болезненный налет реальности (говорю, как студент, в июне сдававший сессию). Очень образно было на лекции об утопическом обществе слышать бесконечные звуки метлы дворника, тщательно подметавшего аудиторию полчаса. А потом Глеб Морозов вновь собрал всех в кабаке, чтобы как всегда обсудить проблемы насущные все того же неидеального общества, а заодно проводить наших добровольцев-Рябушинских на фронт. Тут же прибегает озабоченный новостями Саша Блок и сообщает, что к комплекту Рябушинских бонусом едет еще и Гумилев, которому пришла повестка, а он с лицом «я мужчина, я должен» потребовал, чтобы Блок его не отговаривал. Ну, сидим, тихонечко страдаем, ждем, что будем провожать ребят, как узнаем, что поезд в Маньчжурию с добровольцами выезжает не в 18:00, а в 16:00, то есть в данный момент. Подорвавшись всем курсом, мы побежали на вокзал, а там на перроне новобранцы уже приносят присягу. Мы мечемся, думаем, как бы попрощаться, и тут же понимаем – никак – командир громогласно заявляет, что «Кругом! Шагом марш в вагон!», и я только и успеваю, что снять с себя четки с крестиком и сунуть их в руку проходящему мимо Гумилеву, который неуместно-задорно подмигивал Блоку. Наша мирная жизнь продолжалась: мы пытались публиковаться в газетах, проходили или не проходили цензуру, посещали (или не посещали) лекции, писали письма (уже тогда Почта России была Почтой России, если вы понимаете, о чем я) собирались на политические кружки, где при преподавателях и рабочих, пришедших на этот кружок, чертили знаки анархии, от чего у нас с Блоком просто приклеилась рука к лицу. А тут еще Вернадский предложил мне ехать в экспедицию в Маньчжурию. Я сижу и думаю: «Ахматова же без наркотиков. Какая ей к чертям научная экспедиция?», а потом решаю: «Там же наши ребята, ради них-то и стоит поехать». На самом деле, я подумывала, что занятия танцкласса, поварского искусство и прочее девичье образование вполне себе может быть интересно, но как порядочная Анна Ахматова я терпеть все это не могла, поэтому уже к вечеру этого дня начала прогуливать пары. И вот выходим мы, как-то с Блоком из лекционного зала, а там попечитель университета нам вручает последние два билета в Мариинский театр. Охренев от такой манны небесной мы решаем, что идти сегодня со всеми на завод работать не получится. Нам, конечно, стыдно, но в программе вечера еще встреча Гумилева с поезда. В тот день в Мариинке давали «Онегина» и «Князя Игоря». В антракте мы бегали еще раз смотреть расписание поездов. А еще Блок нашел себе музу. Поначалу не одну, но под конец он все же определился, кому писать. Опера закончилась, Блок взял шампанское, и вот мы уже полтора часа сидим на ночном вокзале, ожидая Николая. Поезд наконец-то вышел, и Гумилев решил, видимо, нас очень сильно напугать, показавшись из вагона самым последним. Дальше все было, как и положено: я кидаюсь ему на шею, Блок открывает шампанское, Гумилев бормочет «Да не стоило, ну вы даете», и вся наша процессия идет к ребятам домой, где Коля ведает нам последние новости с фронта, рассказывает про нехватку оружия, патронов и медпакетов, про бои, про все жертвы и про то, что экспедиция туда – чистой воды авантюра и безумие. Мы решаем, что, если у Гумилева на это есть силы, нам все же стоит сходить на маскарад к баронессе. Я бегу переодеваться, Блок надевает фрак, а Гумилев как был в военке, так и пришел в форме на мост – условленное место встречи. Мол, желает выглядеть глупо. Я оставила ребят ненадолго, а по возвращению Коля мне заявляет: «Я тут, пока тебя ждал, услышал как дамочка, вся в перьях, спрашивает: «Где мой ридикюль?». Еще с таким акцентом… Как будто в другом мире живут. Ридикюль где ее…». И тут я понимаю, что Гумилева, который ногами дверь в аудиторию открывал, и смеялся почем зря, война все-таки сломала. Мы идем к баронессе. Та же просит Гумилева подписать его сборник стихов, на что сам Гумилев отвечает, что надеется когда-нибудь разбогатеть, выкупить все эти сборники и сжечь их. Вслед за баронессой Гумилева окружила стайка дам с перьями, ридикюлями и всем причитающимся и начали его осыпать просьбами «ах Николай, расскажите о войне, ах Николай, почитайте стихи». А на Гумилеве лица как не было, так и не появилось. Почуяв неладное, я в момент, когда все дамы отвлеклись на какую-то шутку, шепотом спросила: «Ты хочешь уйти?», на что Гумилев только коротко кинул, но было понятно, что уйти он ну очень хочет. Я же, долго не разбираясь, схватила его под руку и сказала: «Дамы, я украду у вас Николая, мы давно не виделись». Дамы были несколько расстроены этим фактом, но тут же закивали и вообще сделали вид, что все понимают. Мы с Колей, оставив Блока охаживать его новую Музу – балерину Аделаиду – ушли качаться на качелях в саду. Потом весь «серебряный век» как-то воссоединился и мы сели с мартини и отличными историями в университетском домике (преподаватели приходили под утро, так что контроль никто не вел). Так из этих историй я узнала, что в университете был теплый душ, и в ходе этой же истории об устремленном в этот самый теплый душ Гумилеве сквозь баронессу, лекции, ректора Жданова и прочие препятствия родилась крылатая фраза: «Я поэт, мне надо». Это напомнило нам о том, что раз уж мы поэты, то вроде как должны писать стихи и вчетвером устремились на балкон дома на Невском, где жили ребята, и там начали наш собственный поэтический вечер. Решив несколько разнообразить эту программу, мы стали ходить по Петербургу в поисках, где бы нам почитать стихи. С ночным вокзалом конкурировала только открытая типография, однако, вокзал в итоге победил, и там мы в тусклом свете вагонных окошек читали, читали, читали. А потом как-то так получилось, что развели мосты, и мы с Гумилевым остались на Васильевском острове со спальниками и стихами. До рассвета оставалась пара часов, мы подумали, что неплохо было бы поспать, и пошли искать удобное для этого место. Так как университетский домик – слишком тривиально для творческих натур, да и неразумно (в любой момент туда могли завалиться преподаватели, желающие так же выспаться до начала лекций), мы зашли в подсобные помещения университета и там все же нашли максимально удобную и теплую комнатку, где расстелили спальники и улеглись спать. Разбудили нас на рассвете жаворонки и менее приятные голоса баронессы и ее дворецкого. Решив, что двое студентов разного пола, особенно Гумилев и Горенко, вызовут душевный диссонанс у тех, кто их найдет, а у дамы вполне себе традиционных нравов и воспитания, как баронесса – так и вовсе праведный гнев, мы свернули спальники и короткими перебежками выбрались из здания и разбежались по своим домам.

День второй.

Где-то часов в 9:00 утра я поняла, что пора бы собираться на пары, если я не хочу опоздать. Плюс еще экспедиция в Маньчжурию и много всего хорошего и неизвестного ждало меня впереди, что недосып вовсе не был оправданием. Но по случаю этой самой экспедиции нас, шестерых студентов, освободили от пар, и отправили в добровольном порядке на молебен. В настолько добровольном, что пришла я одна. И я даже успела зайти в цветочный магазин за последними розами в Петербурге, где познакомилась с пожилой журналисткой, а как я узнаю уже после игры – еще и членом ЦК партии, которая как раз и организовывала эту программу по общей воинской повинности студентов. И тут я, за чаем рассказывающая ей о вчерашнем дне, о ребятах, о раненом гранатой Рябушинском на носилках, о стеклянных глазах Коли на балу, обо всех своих переживаниях. И, как оказалось, этот разговор для нее был особенно тяжелым и отчасти влиятельным. За чаепитием мы просидели долго. Тем не менее, частично на пару к Жданову я все же попала, но вместо обсуждения идеального общества я там сидела и банально писала стихи Гумилеву, и мне даже за это стыдно не было. Стихи я подумала вручить чуть позже в самой Маньчжурии, так все хорошо ведь складывалось – вместе едем, вместе все возвращаемся. Садимся мы в поезд, к нам в купе подсаживают каторжницу с одним охранником. А ее лицо мне кажется безумно знакомым, и я думаю, не видела ли я ее тогда у Стрельнина? Не поэтесса ли это Мирра Лохвицкая? И тут эта дама пишет записку и оставляет ее на столе, ненавязчиво намекая, что вот надо бы ее взять. Напротив нее сидим я и Лиза, которой в голову не придет, что-то брать тайком из рук каторжницы. Но я не Лиза. Возможно, это важно для нас, и это уж точно важно для этой женщины. На мое счастье в вагоне душно и жарко, а в сумке у меня – легкая запасная рубашка. Я прошу охранника каторжницы, как единственного в купе мужчину, если не выходить, то отвернуться и закрыть глаза, пока я переоденусь. Я подсаживаюсь в угол стола, снимаю рубашку и быстро запихиваю под корсет записку, накинув сверху легкую блузу. Очевидно, охранник замечает пропажу бумаги со стола, но сделать ничего не может – в вагоне попросту некому досмотреть барышню, все полицейские и военные – мужчины. Я выхожу в туалет и понимаю, что все мои труды были почти что напрасными, в записке не сказано ничего толком, кроме сожаления и общих жалоб на каторжную жизнь, ни имен, ни конкретики. Я возвращаюсь в купе. Поезд прибывает и тут у баронессы, курирующей нашу экспедицию, начинаются манерные истерики (игроку спасибо, хоть кто-то играл в чопорное традиционное общество): почему вперед нее вышли, почему повернулись к ней спиной, почему отошли, не спросив. Почемупочемупочему. «Потому что мы в Маньчжурии, детка, - прозвучал у меня в голове циничный голос Гумилева». Потому что здесь законы, не направленные на войну и выживание,не работают. Я извинялась сквозь зубы, и сейчас в баронессе, кокетливо закрывающейся от солнца зонтиком, действительности видела тех самых «ридикюльных дамочек», о которых говорил Коля. И тут в очередной раз Маньчжурия показала, что законы здесь писаны не теми и не для тех. Кто-то из командования громко заявил, что все гражданские немедленно идут в поезд и отправляются в Санкт-Петербург. Преподаватели, баронесса и парочка студенток пытались протестовать и оставаться на своем месте, но нас просто выталкивали к поезду. Не пробыв и пятнадцати минут здесь, я поняла, что выгоняют нас не от хорошей жизни, и решила, что надо бы с Николаем попрощаться. Я выдергиваю лист со стихом из блокнота и иду к Гумилеву, который стоит от меня в метрах десяти, но здоровенный детина преграждает мне путь и громогласно спрашивает: «Куда?». «Передать письмо, - отвечаю я». «Кому? – спрашивает детина, выхватив листок из моей руки». «Гумилеву». Из огромной руки солдата лист вырывает тот самый парень, что ехал в охране каторжницы. «Я передам, - заверяет он меня, - я с ним в одном полку». Ну, в одном, так в одном. Я молча иду за Сашей Блоком, который разумно взял на себя роль провожатого всех женщин до поезда. Вернадский и Соломонович решили остаться, им, как взрослым мужчинам, никто противиться не стал. Хотя Саша отметил, что это было большой-большой глупостью – остаться без оружия на фронте. Список тех, за кого мне предстояло молиться все пополнялся. Позже я спрошу у Гумилева, передали ли ему этот стих. И, как окажется, передадут, но он в суете не обратит на это внимание. Поэтому мне придется заново его переписывать, а Гумилеву – читать его, сидя в беседке, а не в окопах, но тем ведь лучше.

«Ты уходил ребенком

Туда, где детям не рады.

Твой смех беспечный и звонкий

Заглушен взрывом гранаты.

Ты слышал, как дама с акцентом

Спросила: «Где мой ридикюль?».

На сцене звучали фальцеты,

В твоих ушах – сотни пуль.

Но все обратится вспять

Под тусклым светом свечи.

И если есть, что сказать,

Пожалуйста, не молчи». Мы ехали обратно, и дамы возмущались тому, что нас посмели так нагло развернуть обратно в Петербург. Мы ехали обратно, и я могла только гадать, когда фронт дойдет до лагеря, вспоминая слова Гумилева, сказанные нам с Блоком, что завтра в бой придется идти в том числе всем офицерам. Мы вернулись и вроде как должны были пойти на пары, но я как-то послала все это к чертям и пошла спать, очнувшись только к танцклассу, на который решила не идти, даже несмотря на появление там государыни-императрицы. В итоге мы сидели в соседнем зале с Блоком и читали друг другу стихи, гадая, кто же победит в поэтическом конкурсе, на который мы оба подали заявки.

- У меня стихи о Боге, у тебя – о мужиках, - заявил мне Саша.

- Так-то Бог – тоже мужик, - ответила я, и мы оба вскочили с места, когда к парте подошла императрица, чтобы похвалить Сашиных «Поэтов», из-за которых он так переживал и ныл Гумилеву, что тот его до каторги доведет своими шутками (Гумилев на аудиенции у императрицы замолвил слово за Блока и непосредственно за этот стих, а Блок был уверен, что за предпоследнее четверостишие ему точно голову снесут). Но императрица оказалась женщиной с юмором и добрым характером.

Тем временем стоит вернуться к Вареньке Крестовниковой, чья любовь, ненависть и страсть выливались в самых разрушительных формах на этот мир, что мы всем курсом очень опасались за благополучие Варвары, ну и мира, безусловно. Судьба лишила Варю возлюбленного Стрельнина, и она начала делать странное и взрывоопасное. В ближайших планах у нее был срыв лекции Победоносцева каким-то плохим и революционным стихотворением, но я решила отменить данный перфоманс, вытащив Вареньку встречать вместе с нами Колю с дневного поезда. Правда лекцию все же сорвали: какая-то девка пыталась взорвать Победоносцева на пороге Университета, но, я думаю, истинной причиной отмены лекции было то, что половина студентов сидела на вокзале, а не в университетских стенах. Кто-то из студентов принес новость, что Порт-Артур сдан. Поезд с завидным постоянством задерживался на полтора часа, а я преданно сидела на перроне. И наконец, состав прибыл. Из поезда выносили раненных, а других в нем, собственно, и не было. Помимо тяжелых боев на головы этих людей свалились еще и террористы, взорвавшие второе купе. Из каких-то обрывков фраз мы поняли, что Гумилев остался с легким ранением в Маньчжурии. Я начала ныть Фирсановой о том, как бы нам организовать дополнительный поезд в Маньчжурию, вне расписания, чтобы забрать раненных. Тут же начался мой великий ОБВМ aka фонтан нескончаемых слез, которые прерывались лишь хорошими новостями. Одним из таких стало появление Саши Блока спустя две пары с фронтовыми новостями, которые он разведал через свои каналы. И пока он вещал про то, что фронт временно отступил, что в Маньчжурии практически не осталось командования, что пока медпакетов хватает, я с последней парты шепотом с периодичностью в пятнадцать секунд спрашивала: «А Коля? А Коля?». Видать, Блока так достало мое это «аколя» с последней парты, что он прервался и громко объявил, что «Да жив Гумилев, здоров и командует! И вообще он там единственный здравомыслящий человек». Меня отпустило, я сидела и улыбалась во все зубы, не в силах скрыть улыбку даже тогда, когда требовался мой сочувственный вид во время рассказов о чьих-то раненных, убитых, оставшихся невесть где на фронте отцах, братьях, женихах. Обязательные лекции закончились, а из необязательных факультативов меня интересовал только поэтический кружок у Сологуба, но мы слишком часто с него сбегали, переносили, в общем, толком он так и не состоялся. Меня и ребят наконец-то напечатали в газетах. Я купила свежие экземпляры и отправилась со студентками-волонтерами на завод производить медпакеты. И честно признаюсь, сидеть на некоторых лекциях было труднее, чем работать на заводе. Тем временем Блок через Аделаиду достал нам билеты в Мариинку. И вновь дежавю – сидим на ночном вокзале я и Саша, ждем Колю. Блок нервничает, что, мол, сейчас на спектакль опоздает, а там же его Муза. Я вздыхаю, мол, как у людей все просто. Блок мне говорит, что моя муза вон в поезде едет и вообще все будет отлично. На сим я прошу его договориться на входе, чтобы нас с Колей пропустили, ибо, по-видимому, мы все-таки опоздаем. Блок уходит. Это не смешно, но полтора часа. Полтора, мать его, часа на долбанном ночном вокзале. Наконец-то прибывает поезд. Ночь, темно, я очень плохо вижу, а еще все силуэты, как один против света – форма, фуражки, короткие волосы. Вышел первый солдат, пошатываясь, прошел мимо меня. Я, не успев разглядеть, кричу ему вслед: «Коля! Коля Гумилев!». Солдат не отзывается, и я снова поворачиваюсь к вагону. С легким ранением в руку выходит второй солдат. Я снова спрашиваю: «Коля? Коля, это ты?». Парень повернул голову в мою сторону, я кинулась к нему, взяла лицо в руки, чтобы рассмотреть, а потом разочаровано извинилась, мол, обозналась. Третьим в тяжелом ранении вели еще одного солдата, с пулей в груди, отчего он ничего не мог говорить, а только беспрерывно кашлял. «Кто это? Кого вы ведете? - спрашиваю я, кружа вокруг двух мужчин». «Николай Гумилев, ранен в грудь». Я зову Глеба Морозова, он помогает дотащить Колю до госпиталя, мы кладем его на стол, я снимаю накидку и кладу Коле под голову. А в госпитале раненных было уже больше, чем у нас студентов на лекциях (хотя превысить это количество в последний день не составляло труда). Гумилева оперировали первым. Нас всех выгнали из операционной и из госпиталя в том числе. Но я зашла обратно и села в углу на единственный стул, поначалу из-за того, что оставаться в одной блузе с короткими рукавами на улице прохладно, а потом я опять разревелась, глядя на грязные сапоги Гумилева, виднеющиеся из дверного проема операционной. Всю эту атмосферу разбавляли периодически возникающие на пороге госпиталя дамочки, вздыхающие «Ох, бедный мой папенька!» или «Царство небесное Петеньке», и убегали досматривать оперу, допивать кофе или по иным своим ридикюльным делам. И то ли так происходило от того, что их тут же выгоняли медсестры, то ли же медсестры их выгоняли от того, что дамы создавали неуместную суету в и без того шумном госпитале. Началась Колина операция, и Гумилев орет: «Не колите мне наркоз! Не смейте!». Я же сижу, рыдаю, читаю шепотом «Отче наш», крещу только что и видимые мне ноги Гумилева. Мимо пробегают медсестры, трогают меня за плечи, бросают свое «Держитесь!» и заботливо приносят мне чай и накидку. В дверях госпиталя возникает перепуганный Блок, он уже и без меня знает все подробности. Через полчаса операция закончилась, и Гумилева переводят в палату, куда уже мы влетели вдвоем с Сашей. Коля несет какой-то бред про китайского монаха, про тигра, про батюшку, читающего молитву, про какую-то бабу, читающую по газете Колины стихи, бред несется вперемешку с вполне осознанными мыслями и просьбами достать из сумки и передать врачу шампанское за спасенную жизнь. Потом, дабы остановить потуги дореволюционного пикапа в стиле: «Ань, а ты представь, что мы с Блоком специально все это подстроили с повесткой, чтобы мне тебя впечатлить», Блок спросил, не хочет ли Гумилев сейчас полежать молча, а потом все же пойти в театр. Гумилев, долго не ломаясь, соглашается на вариант с театром, и мы медленно, осторожно выдвигаемся в сторону Мариинского. На входе Блок предупреждает, что это те самые опоздавшие Гумилев с Ахматовой, и по рядам проносится шепот: «Гумилев, Гумилев вернулся». Мы проходим через расступившуюся толпу и садимся в ложе. На сцене – «Фауст» и «Демон». На моментах, где речь идет о проклятиях, муках ада, вечности души, грехах и всепрощении я бросаю взгляды на Гумилева, памятуя еще историю о его несостоявшемся (и слава Богу!) самоубийстве на фронте. Но Гумилев, закутавшись в пальто, лишь клюет носом, а Блок самозабвенно смотрит на свою Аделаиду на сцене. Кажется, я что-то пропустила, пока сидела на вокзале и в госпитале, но Саша и Аделаида помолвились. Спектакль заканчивается, я смотрю на сонного и уставшего Колю и думаю, что нам всем делать дальше. Мы с Блоком обещали Сологубу показаться на студенческом вечере и почитать стихи. Поэтому я переодеваюсь в платье, надеваю дурацкую шляпку, которую сняла по первому же подвернувшемся случаю, и иду в Университет. Мы, переминаясь с ноги на ногу, дожидаемся окончания конкурса, в котором победил Саша (а значит, он нас завтра ведет в ресторан). И дальше в какой-то момент на меня нахлынула невообразимая усталость, и пропало всякое желание читать стихи. Так как объявлять нас никто не торопился, я решила, что всем не очень-то и хотелось нас слушать, а если и хотелось, то сегодня меня это не интересует. Да еще и Коля нас постоянно торопил. Понимая, что с человека, только что вернувшегося с фронта и пережившего сложную операцию и наркоз, спроса мало, я поручаю заботу о дальнейшей программе вечера Гумилеву. Потому что ему виднее. И потому что «он поэт, ему надо». И Коля решает идти спать. Я, признаться, разделяю его желания с того момента, как посмотрела на себя в зеркало и решила, что с такими заплаканными глазами не грех бы и поспать нормально. А еще Гумилев заявляет, что ничего весь день не ел, потому что война. Мы оставляем Сашу и Аделаиду праздновать радостное событие, а сами идем в университетский домик, есть сырые сосиски с сыром и хлебом. К слову, у Гумилева была альтернатива – пирог в доме баронессы, но хозяин барин – сосиски, так сосиски. Проводив Колю, я, наконец, сняла корсет, вздохнула свободно и провалилась в сон.

День третий.

Все люди верили глубоко,

Что надо жить, любить шутя

И что жена - дитя порока,

Стократ нечистое дитя.

Но вам бегущие годины

Несли иной нездешний звук,

И вы возьмете на Вершины

Своих подруг.

«Людям будущего», Николай Гумилев.

Богема просыпается по-разному. На то ведь она и богема, чтобы быть неповторимой. Кто-то, как, например, я, оказывается разбужен завалившимися под утро в домик не совсем трезвыми преподавателями.

- О, Анна Андреевна! А чего это вы не спите?

- Наверно, потому что вы пришли, Лидия Васильевна, - сонно отвечаю я.

- Мм, а вы сюда вчера никого не приводили?

- Пришел Гумилев, поел сосиски и ушел спать.

- А чего это вы его не оставили здесь?

- Потому что девице оставаться с молодым человеком в одной комнате – моветон, - отвечаю я, кривя душой, вспоминая недавнюю ночевку в университетской подсобке.

- Ага. Ну, так хоть какой-то цирк был бы…

- Спасибо, но ему цирка на войне хватило, - бормочу я и отворачиваюсь к стенке.

Иной раз богема пробуждается от того, что крыша в доме поэтов протекает. И от того, что заходит в комнату обер-прокурор, он же будущий тесть Блока, и говорит, что надо бы все же отпраздновать. И богема (два поэта и одна балерина) сидят в луже и пьют шампанское на голодный желудок. И вспоминают это утро всякий раз днем, когда резко встают со своих мест.

Гумилев теперь значился в должности штабс-капитана, и возвращаться в Маньчжурию не торопился, а это значит, что тошнотворный вокзал мы увидим не скоро. Вчетвером мы отправились искать ресторан, где Саша сможет добросовестно спустить на нас всех свой призовой гонорар. Как назло, все кафе и рестораны были закрыты, и мы, немного побродив по Петербургу, мы решили показаться на лекции Сологуба, которой опять не было по каким-то опять же непонятным причинам. Кажется, мы на нее массово опоздали. А тут еще весть о смерти Маши – девушки, которую Коля все же на четвертый раз вывез из Маньчжурии, вопреки желанию ее отца, доносится до университета. Маша была нашей бывшей студенткой и хорошей подругой Вари Крестовниковой, которая словно проклята смертями близких ей людей. И мне жаль ее, но в тот же момент мы все понимаем, что еще одна подобная жертва – и Варя слетит с катушек. Ребята шепотом рассказывают, как «Черная сотня» сначала проломала Маше голову, а потом сожгла ее и два других трупа в еврейском кафе. Эти подробности – явно не то, что нужно Варе. Я захожу в Университет, и вижу сидящих на подоконнике Блока и Гумилева с безумно озабоченными лицами.

- Все! Сошлось! – восклицает Коля.

- Ты понимаешь, до чего мы сейчас только что додумались? – хватается за голову Саша.

- Может, тогда и мне расскажите? – спрашиваю я.

- Нет, Ань, это слишком опасно. Просто знать такое слишком опасно, - отказывается Блок.

- А можно я сама разберусь, что для меня опасно?

- А мы тогда сами разберемся, рассказывать тебе или нет?

Я понимаю, что Саша мне этого не скажет уж точно. И дождавшись, пока он уйдет из аудитории, я спрашиваю Колю, а не хочет ли он все же мне рассказать. Мы идем в сад на качели, и там Гумилев меня огорошивает тем, что ребята сложили два плюс два, Блок из Петербургской жизни, Гумилев – из Маньчжурии, и выяснили практически весь список «Черной сотни». И есть у него идея самому вступить в «Черную сотню», чтобы выведать весь список. На середине разговора к нам подходит Соня Парнок, и Гумилев быстро прощается и уходит в направлении моста. Соня работает в редакции газеты и дела у нее идут более чем неплохо. Она говорит «стихи», «редакция», «газета», а у меня в голове «черная сотня», «фронт», «каторга». Все это прерывается криком кого-то из студентов со стороны моста: «Варю арестовали». Я подбегаю к мосту, там стоят Коля и Саша. Арестовали Варю, Севу и еще одну девицу, не студентку, но при обыске этой колоритной троицы нашли взрывоопасное вещество, а еще ни для кого не было секретом, что Варенька умеет изготавливать бомбы. И тут у всех троих разом мелькнула мысль: «Варя, эссерка (для нас это был уже не секрет), задержана, «Черная сотня»…

- Да она до суда не доживет! – хватился за голову Гумилев.

Мы втроем срываемся с места и бежим по Невскому в сторону полиции, по пути «обрастая» студентами, которым мы только что и успевали кидать фразу на бегу «Варю и Севу арестовали». В итоге к полицейскому участку прибегает уже солидная толпа. И мы начинаем горячо обсуждать, что случилось и зачем нам всем здесь стоять. На пороге возникает полицейский и спрашивает:

- Вы кто?

- Студенты.

- У вас, что ли демонстрация?

- Нет, просто стоим.

- Хм, ум, эм… Ну ладно, стойте, - и после недолгой паузы. – А вы можете стоять дальше полицейского участка?

- Нет. С чего бы? Мы стоим на улице.

- Хм, ум, эм... Ну ладно, стойте.

Тем временем мы думаем, что если Варя доживет до суда, и что, если ее все же отправят в Маньчжурию на каторгу, то нужно сделать так, чтобы она до места назначения хотя бы дожила. Сама своему языку не верю, но говорю: «Коля, кажется, твоя идея вступить в «Черную сотню» и напроситься в охрану Вари не так уж плоха». Чертова Варвара! Эта фраза мне далась очень тяжело. Спустя часа полтора беготни отца и брата Вари, нашего стояния возле участка и общей суеты вокруг этих арестов, Вареньку все же отпускают. И выходит она, как ни в чем не бывало, ругаясь и жалуясь на власть и правоохранительные органы. И вместо того, чтобы тихо посидеть дома или лучше – в университете, Варенька бежит в газету писать гневные статьи. Мы решаем, что довольно с нас заботы об окружающей петербургской фауне и идем в наконец открывшийся духан, проедать Сашин гонорар. А на Невском бегает дамочка из какого-то там общества и просит подписать не то манифест, не то петицию против «Черной сотни». Мы с Колей начинаем читать текст, как один из казаков просит данную барышню разъяснить ему суть бумаги. И та охотно соглашается.

- Не к тому человеку она подошла, - вздыхает Коля, глядя на отошедшую в сторону пару. – Не подписывай это, Аня. Это, считай, расстрельный список, если он попадет в руки черносотенцам.

По возвращению в университет, возле дома баронессы мы замечаем рыдающую Вареньку. Кажется, она пережила еще одну потерю. И этого я так боялась. Я увела ее в комнаты, чтобы утешить. Варвара же слышать ничего не желала – она желала только разрушать, не взирая на оставшихся вокруг нее еще живых близких и друзей. Наш разговор немого с глухим прервали крики на улице. Саша дрался с одним из наших студентов-анархистов, прибежали мы с Варей к моменту, когда Блок своего оппонента уже вырубил.

- Что случилось? – пять раз подряд спросила я.

- Надо найти Гумилева, - сказал Саша и пошел по направлению к вокзалу. Там стояли Гумилев и Трепов. Из разговора я поняла, что наш активист-анархист начал читать плохие революционные стихи (я даже не знаю, как больше был оскорблен Гумилев – как поэт или как поданный Государя-Императора), и Коля сделал ему едкое замечание, за что получил пощечину. Не опускаясь до банального мордобоя, он пошел искать ближайшего дворянина, чтобы выяснить, как правильно будет урегулировать такой вопрос, дуэлью-не дуэлью… На что Трепов сказал, что все ребята правильно сделали, что «быдло должно подметать снег в Сибири», пожал обоим руки и отправился по своим делам. В этот момент у всех зашевелились шестеренки в голове, и я прервала неловкую паузу предложением: «Может, на лекции сходим?».

В целом решив, что лекции нам не шибко нужны, мы отправились на студенческий совет, как всегда в кабак. На повестке дня – выборы представителя от студентов в Думу и свои идеи и предложения по улучшению сферы образования в Российской Империи. Решили пока остановиться на возможности общего бесплатного добровольного базового образования, а так же с реформ касательно женского образования и Бестужевских курсов в частности. Честно скажу, было бы на чем, вертела бы я этот диплом «как у мужчин», но дамы устремились в погоню за правами, и спорить у меня желания не было. Меня больше волновала возможность разделения Бестужевских курсов на факультеты, чтобы каждая слушательница могла выбрать себе специальность и посещать лекции по своему профилю, а не ходить на чертовы кулинарные курсы и танцклассы. И тут последняя новость – за прогулы лекций будут исключать с Бестужевских. В новоиспеченном Министерстве образования министром назначили Жданова, а Раев (бывший директор Бестужевских курсов) теперь ректор университета.

- Что у нас там осталось? – устало спросил Гумилев.

- Ну, беседа с Фирсановой в шесть часов на тему «Женщинам надо больше прав» и лекция Вернадского с подробностями об экспедиции сразу после Фирсановой.

- На Вернадского я бы пошел.

- Мне по-хорошему на обе надо, или Раев с меня три шкуры спустит.

- Ладно, я с тобой пойду, только пошли поваляемся перед лекциями, время еще есть.

Комната ребят находилась ровно над залом суда. Мы лежали на матрасе, ели персики и слушали, как идет судебный процесс по делу Рябушинского. Кажется, его обвиняли в том, что на его заводе были получены травмы. Но потом выяснилось, что такого обвинения по законодательству быть предъявлено не может. Из зала суда в перерыве высыпала толпа людей. Мы тоже вышли на балкон. Внизу – множество рабочих и крестьян, и Варенька, выбивающаяся своей пестрой шляпкой, порхает от одного собеседника к другому.

- Все эссеры, - задумчиво протянул Коля и выкинул персиковую косточку с балкона. – Вот смотри, Ань, сейчас бы сюда фотоаппарат, чтобы вот эту панораму сфотографироваться и назвать «Тысяча чертей».

- И Варенька, кружащая над всеми ними, как пчела.

- Как бы мы тут не взорвались, - усмехнулся Коля. – Варя так суетлива, что в любой момент может привести все свои планы в действие.

- Есть у меня тут шутка, - посмеиваясь, говорю я. – Не знаю, говорить, не говорить…

- Скажи.

- У Вареньки бомбит.

Ближайшие пять минут Николай был не способен нормально говорить, а только смеялся и еле выговаривал: «Как мы до этого раньше не додумались?». Даже если бы Варенька, простите, все же бомбанула на первом этаже, Гумилев смеялся бы еще громче. Все вернулись в зал суда, а мы вернулись на матрас. Едва я уже начала дремать, как в комнату ворвался Блок с лицом «я мужчина-поэт, я должен и мне надо» и молча сунул нам повестку на его имя.

- Я тебя не отговаривал, и ты меня обещал не отговаривать, - с порога заявил он, тыча указательным пальцем в Гумилева.

- Ну да, обещал.

- Я вам ничего не обещала! – вскочила я на ноги. – А об Аделаиде ты подумал? У вас свадьба скоро! Ты ей сказал?

- Молча показал повестку.

- И?

- Она расстроена, очень. Но что ей еще остается?

Ну, раз Аделаида не стала аргументом, так я подавно не стану. Хочет – пусть едет. Гумилев снабжает Сашку полезными советами, вещами и амуницией, и Саша идет на сборы.

- Надо что-то делать, - цитирую я Вареньку. И все, что мы можем делать – это идем на лекцию Фирсановой. Там общее настроение окружающих дамочек (настроенных явно серьезно) поднимает нам с Колей настроение. Мы шутим над суфражистками, переговариваемся. По ряду пускают листок, в котором должны отметиться присутствующие. «Студент-поэт-капитан Николай Гумилев, - читаю я последнюю строчку на переданном мне листке». «И балда, - улыбаюсь я». «Сашку тоже впиши». Я улыбаюсь и пишу двумя строчками ниже:

«Студент-поэт-рядовой Александр Блок

Студентка-поэтесса-довольная своими правами женщина Анна Горенко». А там звучат горячие речи о «правахправахправах», о том, что кто-то якобы говорит, что женщину без платка или шляпки поразит молния, и я шутливо сообщаю Коле, что уж сколько я бегала без шляпки и босая по Петербургу, так мне пока еще никто не сделал замечания.

- В этом ужасном патриархальном мире, - подмечает Гумилев.

В аудиторию входит какой-то человек в форме (ох, уж мне это ужасное зрение!) и говорит: «Прошу прощения, дамы! Мне Николая Гумилева по государственному делу». Коля подрывается так резко, что стул громко падает на пол. Но Гумилев не думает его поднимать, а лишь вылетает на улицу. Я же решаю, что для меня эта шумиха тоже неплохая возможность сбежать из этого рассадника унылого феминизма и извиняюсь перед Фирсановой: «Прошу прощения, но мне нужно срочно выйти. Вы позволите мне оставить список пожеланий Бестужевок с последнего студенческого совета касательно женского образования?» (надо же было от них чем-то откупиться). У Коли возникает хорошая идея, и мы идем к их дому на Невском. Я остаюсь ждать внизу, а по возвращению от обер-прокурора ошарашенный Коля мне заявляет: «Вот знаешь, Ань, есть люди, а есть Люди! Я к дяде захожу и говорю: «Саша уезжает». Он: «Куда?». Я: «На фронт, повестка пришла». Дядя молча с места встает, идет к шкафу, достает мундир, садится и начинает к мундиру погоны пришивать. И говорит: «Ну, значит, я вместо него поеду». С ума сойти!». Саше мы пока решаем эту новость о небывалом великодушии его будущего тестя не рассказывать, и решаем ему в дорогу написать стихов. Гумилев что-то переписывает из сборника, я же сижу на паре у Вернадского и пишу следующее:

«В стихах возвышенно-глубоких

Так трудно образ твой понять.

Я прочитаю эти строки,

Чтоб о тебе не забывать.

Но мы в тени, и мы из тени

Прочтем еще меж твоих строк,

Наш знаменитый современник,

Мой милый Александр Блок!». Коля читает стих, кривляется, передразнивает меня. И даже присутствие на лекции государыни-императрицы не мешает нам с ним играть в «крестики-нолики». А Вернадский вещает, как героически сражался и был ранен Великий Князь на фронте. «Слег в первом же бою, - пишет мне записку Коля». Потом он мне расскажет, что Михаил Александрович героически вышел в белом мундире на передовую и, отсветив этим самым мундиром, в первые секунды боя получил пулю. Хотя его вроде как предупредили, что стоит даже фуражки снимать, чтобы не быть мишенью. Но это как с сырыми сосисками и пирогом в доме баронессы – каждый выбирает по себе. И тут в конце лекции Раев заявляет, что остаются на курсах три бестужевки, а остальные отчислены. Но есть квота – пять мест – и если хотите восстановиться, то у вас, мол, час на написание заявления в свободной форме. Я выхожу из университета и ною, что «Так нельзя, Коля, мне нельзя потерять это место, иначе я уезжаю первым же поездом в Крым к батюшке, как только он узнает». Блок уехал, Коля пошел домой, а сама занялась своим восстановлением на курсах. Я накатала а) заявление, б) объяснительную, в) справку из госпиталя. Опыт студенчества не пропьешь! Нет, я реально пришла в госпиталь и сказала, что пропускала занятия из-за нервных срывов, но в госпиталь не обращалась, потому как эти нервные срывы случались после прихода поезда и по случаю того, что люди, которых я ждала не приезжали или приезжали в очень дурном состоянии. А приходить в госпиталь с нервным срывом, когда тут раненный на раненном – нелепо и бессмысленно. И все это, безусловно, на мне сказалось, и до сих пор я по утрам чувствую головную боль, а от кофе у меня учащается сердцебиение. Врач посмотрела на меня, потом скосила глаза в сторону операционной, где не так давно оперировали Гумилева, и спросила: «А вы случайно не беременны?». «Я девица вообще-то, - возмущенно заметила я». «Я должна была уточнить». Со всем этим макулатурным сокровищем я отправилась к Раеву. Но ему бумаг оказалось мало, он пожелал лично со мной поговорить. На мое счастье неподалеку проходил профессор Вернадский, который поручился за меня перед ректором. «Да, Анна барышня ветренная, но талантливая студентка, ей нужно высшее образование». Раев сухо бросил, что учтет эти комментарии, и начал свое не самое для меня приятное интервью.

- Я понимаю, что вы поэтесса, талант, даже самородок. Такие как вы встречаются крайне редко, но зачем вам высшее образование?

- Вы правильно заметили, что я прежде всего поэт. И я не хочу писать о кухне, на которой сижу. Я хочу знать все о мире, а университет для девицы из не очень богатой семьи – единственная возможность получать новые знания. Я ведь не могу свободно путешествовать. Если вы не дадите мне шанса учиться в университете, мне не о чем будет писать.

- Понимаю, - все так же отстраненно заметил Раев. – Но вы вот только представьте, что вы читаете стихи, а все слушатели разом поворачиваются и уходят. Что вот вы будете делать? – горько спрашивает Раев.

И тут я чувствую стыд и личную вину за его состояние. Я понимаю метафору, и она по мне больно бьет.

- Я пойду за ними, и буду читать стихи, пока меня не услышат.

- Но они вас не слышат, - настаивает Раев.

- Нет, меня они услышат.

- Вы понимаете, что люди…

- Меня услышат, - твердо заявляю я.

Раев выдерживает паузу и тянется к моему заявлению.

- Можете считать, что сегодня вас услышали.

Я ликую. Вспоминаю, как говорила Гумилеву касательно стихов и своего отца, что у каждого свой фронт. Этот бой я выиграла, и только та толика стыда за прогулы не дает мне вскочить с места и громко радоваться при ректоре.

- Спасибо, - вместо всего этого говорю я. – Для меня это очень важно.

- Вот именно потому, что для вас это важно, я вас и оставляю. Идите.

Я бегу сломя голову к дому на Невском, и Гумилев, завидев меня, подрывается к перилам и спрашивает: «Ну как?». Не стесняясь слушания какого-то важного дела на первом этаже, я кричу, что Раев меня оставил, влетаю наверх, висну на Гумилеве и наконец, сажусь на балконе рассказывать ему и Аделаиде подробности моего «боя». Мы ждем Сашу и отца Аделаиды с войны. Они оба отправились на фронт, и в этой ситуации больше всех мне было жалко именно встревоженную балерину, которой вопреки своим душевным терзаниям еще надо играть спектакль. Мы с Колей решили, что в театр не пойдем, а отправимся на вокзал встречать Блока. Но прежде я заскочу в редакцию за свежим выпуском со своими стихами. Выхожу из редакции с новым номером, а на Невском меня ждем Гумилев. Стоит картинно в пальто и фуражке на темной улице под фонарем. И говорит на мое замечание: «Ну да есть в этом что-то блоковское – ночь, улица, фонарь, аптека…». Смотри, оборачиваю его я к домику с красным крестом – крайним от фонаря.

- Блок! Чертов символист!

Мы смеемся и договариваемся на вокзале хором читать каждый свои стихи, как только придет поезд. Уж не помню, что там читал Гумилев, а я решила завести свое «Читая Гамлета». И вот опять ночь, вокзал, свет из вагонных окошек. И, видимо, только в схеме «Ахматова и Блок ждут Гумилева» поезд задерживается на полтора часа. Этот же состав прибывает практически вовремя. Мы крепко держимся за руки, громко орем свои стихи выходящим из вагона солдатам.

- Я люблю тебя, как сорок ласковых сестер! – кричу я последнюю строчку и понимаю, что Саша так и не вышел. – Где он? Где Саша?

Гумилев, не отпуская моей руки, идет к вагону. Мы влетаем внутрь с позывным «Саша!», и Блок, стоящий над раненным будущим тестем, поднимает голову. Наконец мы облегченно выдыхаем, обнимаемся с Гумилевым. Я все еще плачу, но при этом мы оба держимся друг за друга и с улыбкой смотрим на растерянного Сашу Блока.

- Пойдем, Аня, - Гумилев вытаскивает меня из вагона, отводит в сторону и ставит напротив себя. – Знаешь, Горенко, надо нам решить вопрос с твоим местонахождением в Санкт-Петербурге, чтобы ты не уезжала в Крым.

- Но я его вроде решила. Раев меня оставил, - замечаю я.

- Да, но нам надо совсем решить. Понимаешь, просто… - дальше Гумилев начинает нести совершеннейшую околесицу, но именно поэтому я понимаю, к чему он ведет.

- Так может у тебя есть конкретные предложения?

- Да! – горячо отвечает Коля. – У меня есть конкретное предложение.

- Как всегда дурацкое предложение, - вставляю я свои пять копеек.

- Абсолютно дурацкое предложение руки и сердца, - гордо озвучивает финальную мысль Гумилев. И в этот самый момент на перроне раздается выстрел.

Гумилев завертел головой.

- Что это было?

- Ну, - не совсем уверенно начала я, - это, вероятно кто-то открыл шампанское по случаю моего согласия.

Это символично, как все Сашкины стихи – самые волнующие моменты этой истории случались со мной на этом ночном вокзале. Из вагона высовывается полицейский и спрашивает, кто стрелял. На что какой-то веселый малый заявляет ему: «Да я личную жизнь человеку устроил!». И мы с Гумилевым идем на балкон дома на Невском, откуда смотрим на собравшуюся на площади Думу, народ, всех чинов и сословий. И я сама начинаю думать, что это довольно-таки неплохо иметь политические амбиции, строго очерченные взгляды, позиции, идеи. Я смотрю на Колю. Идеи – это все хорошо. Но что бы я делала без Людей?..

КОНЕЦЪ

Свидетельство о публикации №115080507605

Юрий Торин 31.10.2015 08:15 • Заявить о нарушении