25

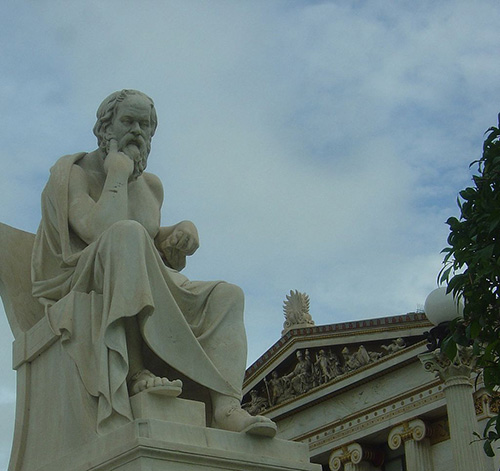

Сократ умер в глубокой старости и очень много чего "свершил" и "завершил", и в этом отношении его можно назвать счастливым. Ещё один подобный счастливчик - Гёте, другим повезло меньше. Кто в 50 или 40, а кто и в 30... смертоносная стремительность вспыхивающего мира, бег наперегонки со смертью, вопрос о самом обыкновенном человеческом счастье, повисший в воздухе... Но всё же, первый свободный человек нашей истории был долгожителем, можно улыбнуться, - горькая ирония, почти сократовская.

Мой Никий, приди же нам на помощь, мы в затруднении... - Гений Сократа призывает себе в помощники "без пяти минут" софиста Никия. Дух веет, где хочет и разве не софизм, борьба с ним - почти судьба Сократа? В обществе достаточно быстро теряющем свои ценности, как живые смыслы, бороться против софизма - всё равно, что против ветра плевать - но Сократ плюёт и на большое расстояние... Сократа самого "обувают" в одежды софиста, у Аристофана, и на суде, и для всех, кто знаком с ним отдалённо, он и есть софист. Да и разве, будучи умным можно быть кем-то ещё в то время? Но в данном вопросе, Сократ наивен "святой" наивностью Лахета - самим собой!

Диалогов с софистами у Сократа будет ещё так много, что маленький кусочек разговора с никому неизвестным Никием, бледнеет перед ними. Да и сам Никий не пропитан ещё сладострастным софистическим ядом. Форма, отскочившая от своего содержания и почувствовавшая "вольную вольницу" не может быть не быть самоудовлетворённой и самолюбующейся, поэтому многие софистические лица - напыщенные павлины, распустившие свой прекрасный хвост. Безобразному Сократу, нищему, скромному, предоставляющему пространство движения любому собеседнику, Сократу, внимательному и чуткому, за ними не угнаться.

Но Сократ решает этот вопрос просто - он и не гонится. И потому опережает их естественным образом и на другом реверсе.

Чуть позже, сталкиваясь с "матёрыми волками" софистики, Сократ порой маскируется под них, для того, чтобы в решающий момент нанести удар - слишком силён враг и слишком малы те основания, которые Сократ может использовать в своей борьбе. Но здесь, с Никием, ему незачем ещё маскироваться, в принципе, он даже не ведёт борьбы с ним, но лишь использует его, как более подвижного и чуткого собеседника, чем Лахет. В сущности диалог не зря называется "Лахет", поскольку основным местом приложения сократического чуда, оказывается именно он, с помощью же Никия, Сократ лишь завершает то, что называется автономией логики. Основное "кольцо" этой логики берёт свое начало с утверждения, что мужество лишь часть добродетели, которую мы можем рассматривать, а заканчивается тем, что Никий и Сократ, оба вынуждены признать, что мужество требует для себя всех добродетелей сразу, то есть не может быть частью, и если есть то не часть, а сразу же целиком вся добродетель - на этом прекрасном, чисто мерабовском смысле, Сократ и останавливается, почитая его некиим "тупиком". На самом же деле Сократ никогда не приходит в тупик, но достигает того, что самоосновно. Поэтому в наше время подобные "тупики" кладутся в основание всех самых прогрессивных философий. Так что понятно, в общем-то куда всякий раз выходит Сократ - в будущее - и при том, потайной дверью истории - через чёрный ход и прямо через тысячелетия.

Весь смысл его диалогов - закольцевать понятие - прийти к такому незнанию-противоречию, которое содержит в себе все возможные варианты осмысления, а значит является незнанием знания и по ходу родить неповторимые истины людей и мыслей, так например, в этом диалоге, ещё до его торжественного "окольцевания" Сократ рождает следующее:

"Если существует знание о чём-то, то оно не отлично от знания происхождения данной вещи( то есть знания того, как она возникла) или от знания её становления( то есть её самопроявления), а также от знания того, как наилучшим образом могло бы осуществиться в будущем нечто ещё не происшедшее, но всё это - одно и тоже знание."

И бросьте в меня камень, как говорил Остап Ибрагимович, если это не та мысль, которую нам ещё предстоит постигать в будущем...

Свидетельство о публикации №115062306651