Есть ли здесь смысл? Ч. 2. Курица или яйцо...

Телефон. На санскрите – вистаара. А наше «весть, вестник» - это что? Интересно, как образовалось это слово в санскрите? По типу: галоши – мокроступы? Иначе, каким образом просматривается соответствие?..

Не менее интересная ситуация со словом «тану». Случалось ли вам кричать или слышать: «Тону-ууу!» [тану-ууу]… Это значит: «Помогите, сейчас я буду труп!» В санскрите так и значится: тануу – труп.

С семейством корня «тан» можно познакомиться поближе.

В санскрите: тана – нить; Тантра – непрерывность, длительность, нить; тану – лицо; танум – тело; тануманаса – увядание ума; тануу – труп.

В русском языке употребляются: танец, тон, тонкий. С «тонким» всё понятно: где тонко, там и рвётся – прямая ассоциация с нитью.

Танец. Говорят, заимствовали:

«В русском языке слово начало употребляться с XVII в. Оно было заимствовано из западноевропейских языков через польский. Изначально существительное употреблялось с суффиксами -ок и -ей. Постепенно «танец» выделилось как литературная форма, «танок» осталось диалектным словом.

Франкское – dancon (тянуть, выстраиваться в линию, вытягиваться).

Старофранцузское – dander (танцевать).

Французское – danser (танцевать).

Немецкое – tanzen (танцевать), Tanz (танец).

Польское – tanc (танец)…»

Давайте обратимся к диалектным словам:

«ТАНАКАТЬ, таныкать, тананыкать ряз. тул. мурлыкать, напевать про себя. Тананы водить, пск.баклуши бить, праздно шататься. Много тананыкали, да мало напряли, отвечал угрюмый старик на вопрос: какова музыка?..» В.Даль. Опять связь с нитью! Объясните мне, каким образом заимствование германской попрыгушки-«танцульки» могло быть связано с ритуалом прядения (ведь прялка – предмет сакрального значения)?

Возможно, слово «танок» прояснит ситуацию?

Танок — древний южно-русский и украинский народный массовый обрядовый танец, с песней и элементами игры, вид хоровода. А каков рисунок хоровода? Это, прежде всего, движение «нитью». Основной областью распространения танков (как и карагодов) являются центральные и южные районы Курской области, северо-восток Белгородской области (бассейн реки Псёл).

Псёл (укр. Псьол, Псел, Псло) — река в России и на Украине, левый приток Днепра (бассейн Чёрного моря). Слово Псёл неясного происхождения. Его происхождение связывают со славянским (пёс), греческим (ср.Михаил Пселл), адыгейским (ср. кабард.-черк. Псы — река) и финно-угорским корнями.

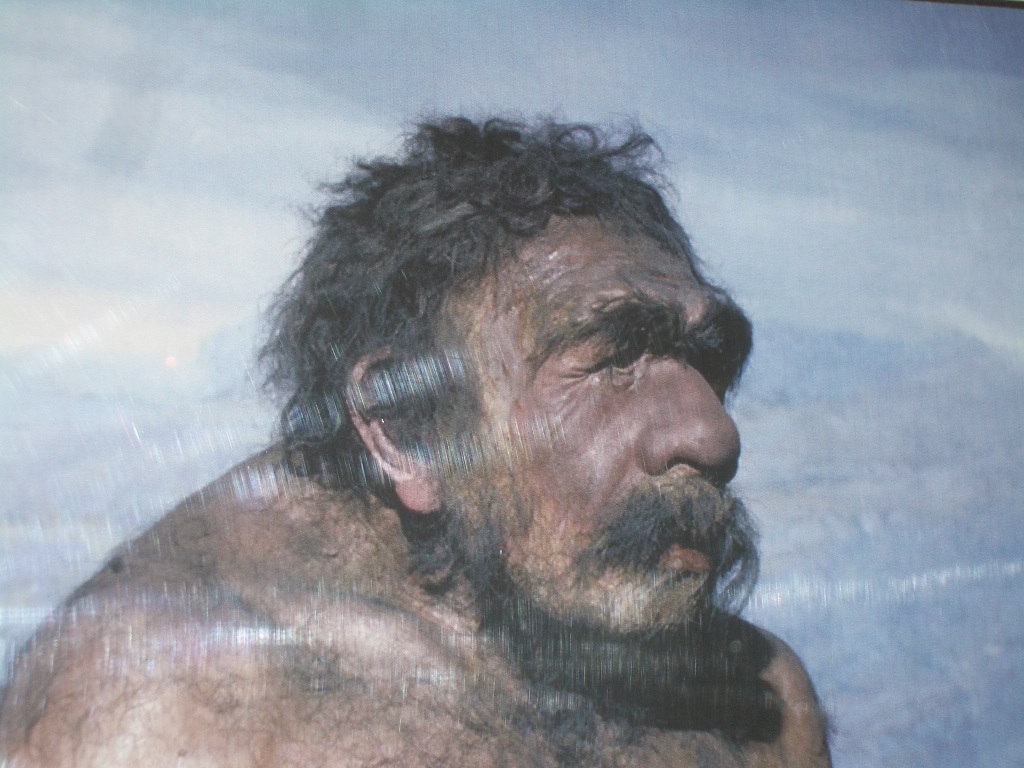

Да, мне тоже вспоминается Псекупс… Река, относящаяся к бассейну Чёрного моря, и к Кавказу, и к адыгам… А ещё, здесь издавна жили люди: неандертальцы. Триста, четыреста тысяч лет тому назад… На каком основании я должна верить этимологам, что танок заимствован у немцев? А если сами немцы когда-то у ариев этот термин позаимствовали?

Очень интересное слово «тон». Многозначное:

1. Звук определённой высоты.

2. Мед. звук, производимый работающим сердцем или получаемый при выстукивании внутренних органов.

3. Муз. интервал высот, равный двум малым секундам.

4. Перен. эмоциональная окраска речи. ( Ласковый тон. Брезгливый тон. Надменный тон. Хамский тон.)

5. Перен. характер поведения. ( Хороший тон. Дурной тон.)

6. Цвет, цветовой оттенок. ( Мягкие тона. Печальные тона. Картина в пастельных тонах.)

«Происходит от др.-греч. «натяжение; тон». Восходит к праиндоевр. tenw-. Русск. тон заимствовано в эпоху Петра I, предположит. через нем. Тоn или франц. tоn, далее через лат. tonus...» Получается, что к праиндоевропейскому корню русские могли прийти только через заимствование из Европы!

А как же вот это:

«ТОНЯ ж. сев. (тонуть?) ватага, рыбалка южн. рыболовня, рыбачий стан, притон, становище, промысел; рыбная ловля, неводное рыболовное заведение, и самое место это. У него свои две тони на Ильмене. || Один залов, одна закидка, одна тяга невода. В иную тоню воз вытащишь, в иную ничего. Купить тоню, заплатить, по условию, вперед, за один завоз невода, на свое счастье. Тоньку закинуть. Перед тоней не хвались, до залова. Тонская избушка, арх. рыбачья, ватажная. Тонная ловля. Тонник, тинщик, тоншик, арх. хозяин тони; вообще, рыбак на тоне. Не всегда рыба в тоне, был бы тонщик на тоне. Кузмищев толкует: не тогда только рыба бывает в токе, когда рыбак сидит над нею, а я понимаю: есть ли, нет ли рыбы, а сиди и стереги…» В.Даль

Догадываетесь, что мне хочется сделать с современными спецами-этимологами?!

Давайте вернёмся к искомому пр.и.е. корню: tenw-. Что он может означать? Тяну, тянуть. Вот вам и связь с неводом, НеВаром и нитью… На Западе эта связь давно забыта и утеряна. А у нас до сих пор жива. Возможно, «тон» - новомодное западное слово. А вот «тянуть» и «невод» (nw- ) – это исконно наше!

Кстати, санскритский «танец» - ната, натья, тала. Ната, натья – что это, если не русское «нить»? Вот и получается, что русская культура и санскрит выдают нам гораздо больше информации по сравнению с цивилизованным Западом! На слове «тала» задерживаться не буду: ох, чую – с тальянкой-итальянкой сцеплюсь…

Только информацию для размышления подкину:

Талалаевка — река на северо-востоке полуострова Камчатка.

Талалаевка — село в Башкортостане, Стерлитамакский район.

Талалаевка — село, Черкасская область.

Талалаевка — посёлок городского типа в Черниговской области.

Талалаевка — село в Нежинском районе Черниговской области.

Могу только по одной Талалаевке кое-что рассказать:

Талалаевка (укр. Талалаiвка) – посёлок городского типа в Черниговской области Украины, районный центр Талалаевского района. Расположен на реке Олава (приток реки Лисогор). Река Олава (Ола-Ва). «Оле, оле-оле-оле!..» А вот как эквивалент баскскому «hobe, hobe, hobe!», разве что, хабалку могу предложить…

Ну и чтобы совсем с идолопоклонничеством на запад покончить:

Что такое «шарман»? Это выражение восхищения. Фр. charmant - очаровательный, обворожительный, прелестный.

Санскрит: шарма – милость; шарман - ширма, зонт, убежище, радость, спасение, счастье, благо. Как видите, санскритский «шарман» более содержателен.

Как ни странно, к пониманию причины этого счастья я пришла через историю шарманки. «Шарманка, из франц. charmant «прелестный, очаровательный», далее из charmer «очаровывать», далее из charme«очарование; обаяние», далее из лат. carmen «песнь; изречение; заклинание», далее, предположительно, восходит к лат. canere «петь, звучать». В восточно-слав. языках слово шарманка заимств. через польск. szarmant katrynka (ср. также katarynka «шарманка») и нем. Scharmante Katharine. . Из польск.katarynka заимств. укр. катери;нка «шарманка»…» Интересный ряд получается: кан (конец, но и начало), кар (чёрный, кар-мэн, но не цыганка), чар (чары; очарование – чар-ва), шар-м (созвучно с «Ашрам» - аsrama – обителью мудрецов и отшельников в древней Индии, куда человек приходит для медитации, молитвы, совершения ритуала и духовного обновления). Сам корень «шар» на санскрите означает воду. У Даля, правда без пояснений, нахожу, что шарик, шаришка, шарища - это баня. (Жаль, северных диалектов не знаю, а хотелось бы сравнить...)

Вообще, здесь получился переход к "ш" от "с". Сара - текучий, поток, текучая, очищение. Сарас - озеро, пруд. Сараса - мокрый. (Сравните с русским "сырой"). Сарасвати - богатая водой, жена бога Брахмы - богиня мудрости, речи, молитвы, знания. (В русском языке речь тоже может "течь". А Мать-Сыра-Земля не связана ли со Сарасвати?)

Прибавьте русское слово «обаяние»:

«Происходит от глагола обаять, от о- и баять (бавать), далее от — формы, родств. русск.-церк.-слав. баяти «рассказывать, заговаривать,лечить»; ср.: укр. баяти «рассказывать», болг. бая «колдую», сербохорв. «колдовать», словенск. bаjati «болтать, говорить, заклинать», чешск. bаjiti «говорить, болтать», польск. bajaс «болтать», в.-луж. baс — то же, н.-луж. bajas. Исконно родственно греч. «фими», дор. «говорю», лат. fаri «говорить», fаbula «речь, рассказ», др.-исл. bоn, арм. ban «слово, речь». Отсюда басня, байка, обаять, обаяние…»

В санскрите есть слово «бар» - говорить. В русском есть слово «барин», эквивалент западному «господин» («гер», от санскр. «хр» - медведь, сравните с bear – медведь, и греч. «фэру» - медведь)… А катаринка – это, очевидно, от корня «катар». Про Катара я в следующей части расскажу. Но ведь и так видно, как всё на Говорящем завязано!

Напоследок про один казус поведаю. Нашла в санскрите слово «бандхана». И сразу вспомнила про бандану.

1. Большой пестрый головной платок (или косынка), обычно шелковый или хлопчатобумажный, завязывается на затылке.

2. Род ситца с вытравным рисунком в виде гороха.

«Изначально бандана была предметом одежды индийских рабочих, и изготавливали ее из шелка. Яркая расцветка была важна не столько для украшения, сколько для того, чтобы скрыть грязь и пыль, которой покрывались люди во время тяжёлой работы. Само слово “бандана” произошло от bandhana, что в переводе с древнего языка санскрита означает “связывающий”. В Европу банадана “приплыла” в начале XVIII века и тут же завоевала популярность среди рабочего класса, который стал носить банданы в качестве аксессуара, украшающего невзрачную рабочую одежду. Однако второе рождение бандана приобрела в Америке. Сделанная из хлопка бандана стала неотъемлемым атрибутом ковбоев (пастухов). Они стали носить её как шейный платок, защищавший от ветра и пыли, или перевязывали ею раны. Приглянулась она и бандитам: они использовали её как маску, надевая на лицо, например при грабежах поездов…»

Нашла в Викисловаре, что «бандана» происходит от хинд. bаndhnu. Кто сказал, что это санскрит? Хинди – это совокупность нескольких индоарийских языков, но… Как меня просветили в интернете: «Санскрит и хинди различаются примерно как латынь и современный французский, например». Это я к чему говорю: в санскрите «бандхана» - это штаны. http://marichin.narod.ru/Sanscrit/VEDRO/02_b.htm. Когда русские говорят «С ног на голову перевернуть!», они (мы) что имеют в виду? В общем, натянул-таки Запад штаны на голову! Поэтому, когда возникает вопрос «кто, чего и откуда позаимствовал?», очень прошу эту тонкость учитывать…

Свидетельство о публикации №115050305864