Оброшники и оброшницы

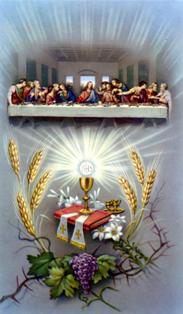

Молебны.

Эти ведь молебны были на Руси.

Очень интересно, что их

Сопровождали оброшники и

Оброшницы.

Проходили ведь они

По крестьянским избам,

Впереди себя неся железные

Кружки.

Очень много интересного Вы

Сейчас узнаете.

Как встречали их мужики и

Русские бабы.

С первого же дня Пасхи,

на протяжении всей Светлой седмицы,

в деревнях служили так называемые пасхальные молебны,

причем духовенство расхаживало по крестьянским избам

в сопровождении оброшников и оброшниц,

или так называемых богоносцев.

Оброшников вербовали чаще всего из стариков и старух,

которые дали обет всю пасхальную неделю «ходить под Богами»,

или желали своим усердием вымолить у Бога какую-нибудь милость:

чтобы перестала трясти лихорадка,

чтобы сына не взяли в солдаты,

чтобы муж не пьянствовал,

не дрался во хмелю и не бил домочадцев.

Но очень многие из мужиков брались

«носить Богов» исключительно с целью выпить за чужой счет.

Все оброшнкки, прежде чем приступить к делу,

обязательно просили благословения священника.

И только когда священник разрешал,

принимались за свои обязанности.

Один носил свечи для продажи,

другой — кружку,

в которую собирал деньги «на Божью Матерь»,

третий носил другую кружку,

куда причт складывал весь свой доход,

предварительно записав его на бумаге.

Четвертый оброшник, наконец,

носил кадило и прикладывал ладан

(этот последний оброшник считался

крестьянами самым почетным:

в редком доме ему не подносили стакана с выпивкой).

Все оброшники были подпоясаны белыми полотенцами,

а оброшницы, кроме того, повязывались и белыми платками,

в память святых жен мироносиц,

которые, по мнению крестьян,

были также покрыты белым.

Когда все «богоносцы» выстраивались у церкви,

появлялся священник,

и вся процессия с пением «Христос воскресе»

под колокольный звон шла в первый,

ближайший от храма двор.

К этому времени в избе перед иконами зажигали свечи,

стол покрывали белой скатертью,

на стол клали ковригу,

а под угол скатерти насыпали горсть соли,

которая по окончании богослужения считалась

целебной при болезнях скота.

Хозяин дома, без шапки, выходил навстречу гостям,

а молодица, с пеленою в руках,

встречала на пороге избы божью матушку

и все время держала икону на руках,

пока духовенство служило молебен.

Во время молебна мужики считали,

сколько раз пропели «Иисусе,

Сыне божий», и если меньше двенадцати раз,

то хозяин выговаривал священнику:

«Ты, папаша, только деньги с нашего брата брать любишь,

а сполна не вычитываешь».

Но зато к чтению кондаков крестьяне относились с большим равнодушием,

и если священник не дочитывал до конца каждый кондак,

то хозяева не обижались.

Кроме молебна в избе многие крестьяне

просили отслужить еще один молебен на дворе,

в честь святых, покровительствующих домашним животным:

Власия, Мамонта, Флора и Лавра.

Для этой цели на дворе ставили столы,

накрывали их скатертями,

а поверх клали «скотскую» пасху,

предназначенную для домашних животных.

После молебна эту пасху разрезали

на мелкие куски и отдавали домашним животным и птице.

Скатерть, на которой стояла пасха,

псаломщик подбрасывал высоко вверх:

чем выше он подбросит, тем выше уродится лен.

По окончании молебна наиболее

благочестивые крестьяне просили священника

благословить их «повеличать «Успение Божью Матушку»,

и если священник благословит, пели свою молитву.

По окончании этого песнопения иконы выносили со двора,

матери клали в воротах детей для исцеления от болезней,

а взрослые только нагибались,

чтобы над ними пронесли образа.

Но если в каком-нибудь дворе

богатый хозяин заказывал молебен с водосвятием,

то матери умывали детей святой водой,

утирали полотенцем и вешали его на божью матерь

(то есть жертвовали) или же утирали концом холста,

который также жертвовали на церковь.

Кроме того, при водосвятных молебнах

многие крестьяне снимали с себя кресты,

погружали их в освященную воду и

затем лили эту воду прямо в рот или на глаза.

Старухи, не ограничиваясь этим,

брали самый венчик, которым кропил священник,

и обрызгивали те места на своем теле,

где чувствуют боль,

но прежде всего брызгали в пазуху.

Молодые матери, кормящие детей,

обмывали святой водой грудь,

чтобы больше было молока и чтобы люди не сглазили.

Хождение с иконами продолжалось по всем дворам

до самого вечера первого дня святой Пасхи.

А на второй день, после литургии,

которая кончалась очень рано,

иконы несли в дома причта.

После молебна в доме священника

крестьяне получали угощение от своего духовного отца.

После этого иконы несли по ближайшим и дальним деревням.

Нередко оброшники напивались до того,

что к вечеру валялись где-нибудь в сенях,

на крыльце, а то и просто посреди деревенской улицы.

Над такими оброшниками парни не упускали,

конечно, случая поиздеваться:

они клали им в рот тертого хрена,

завязывали глаза, надевали на голову

бабьи повойники и покрывали рваными юбками.

Иногда даже женатые мужики окатывали

водой пьяных оброшников или лили им на голову квасную гущу,

залепляя нос, глаза, уши.

Иконы на ночь приносили на хранение

в училище или в дом какого-нибудь зажиточного

и уважаемого крестьянина.

Нередко случалось, что по ночам в помещении,

где хранились иконы,

прихожане уже сами от себя устраивали

нечто вроде всенощного бдения:

старухи со всей деревни,

богомольные мужики и девушки,

вымаливающие хороших женихов,

собирались сюда, зажигали свечи,

пели молитвы и коленопреклоненно молились Богу.

В стародавние времена сюда же приносились

маленькие кувшинчики с медом и свечи,

которые ставили перед образами на стол

для поминовения умерших.

Но позже кувшинчики были строжайшим

образом запрещены высшими духовными властями.

Свидетельство о публикации №114042109427