Календарь поэзии 21 марта

Александр Николаевич Вертинский (21 марта (2 апреля) 1889, Киев – 21 мая 1957, Ленинград. Похоронен в Москве на Новодевичем кладбище) – русский певец-шансонье, поэт, композитор, артист.

Детство. Первые творческие опыты

Родители, Николай Петрович Вертинский и Евгения Степановна Сколацкая, не состояли в официальном браке. Дети (сын Александр и дочь Надежда) были официально усыновлены отцом. Когда Саше Вертинскому было три года, умерла мать, а спустя два года погиб от скоротечной чахотки отец. Брата и сестру взяли на воспитание сестры матери в разные семьи. Всячески препятствуя их общению, тетки сообщили Александру заведомую неправду о смерти сестры. Встретились брат и сестра уже взрослыми.

Уже в гимназические годы Александр Вертинский увлекся театром, выступал в любительских спектаклях и в качестве статиста на сцене киевского Соловецкого театра.

Развитие и творческой стиль Александра Вертинского начали складываться в киевском литературном собрании Софьи Николаевны Зелинской. В ее доме собирались многие интересные люди – поэты Михаил Кузмин, Владимир Эльснер, художники Александр Осмеркин, Казимир Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман.

В этот период Александр Вертинский пробует заняться литературным трудом, в газете «Киевская неделя» появляются его рассказы – «Портрет», «Папиросы «Весна», «Моя невеста», а в еженедельнике «Лукоморье» – рассказ «Красные бабочки». Молодой поэт пишет театральные рецензии на выступления крупных знаменитостей – Шаляпина, Вяльцевой, Вавича, Ансельми, Каринской, Руффо. Его имя становится известным в среде киевской творческой интеллигенции.

На московской сцене. В кино

В 1909-1910 гг. Александр Вертинский переехал в Москву, стремясь найти себя и сделать карьеру, играл в маленьких студиях и кружках небольшие роли в модных пьесах, пытался поставить пьесу Блока «Балаганчик».

В начале 1912 Александр Вертинский поступил в театр миниатюр М. А. Арцибушевой, где выступал с небольшими пародиями. Одной из первых работ Вертинского стал номер под названием «Танго»: балетная пара танцевала танго, а Вертинский, стоя у кулис, исполнял песенку-пародию на действие на сцене. Номер имел успех, и артист впервые увидел крошечную рецензию в прессе: полторы строчки в «Русском слове». В 1913 он попытался исполнить свою мечту – поступить в Московский художественный театр, однако не был принят из-за дефекта дикции: экзамен принимал сам Константин Станиславский, и ему не понравилось, что молодой человек плохо выговаривает букву «р».

С 1912 Александр Вертинский успешно снимался в немом кино («Король без венца», «От рабства к воле», «Чем люди живы»), на съемочной площадке он подружился со звездами русского кино начала 20 в. — Иваном Мозжухиным и Верой Холодной. Один из сценариев был основан на стихотворении Вертинского «Бал господень».

В этот же период Александр Вертинский познакомился с Владимиром Маяковским и выступал в кафе футуристов вместе с ним, но футуризм оказал на творчество Вертинского слабое влияние. Мир футуристов, их философия и творческая позиция не были близки Вертинскому. На него большее влияние оказали поэзоконцерты Игоря Северянина.

Первая мировая война. Рождение Пьеро

Во время Первой мировой войны (First World War), в конце 1914, Александр Вертинский отправился добровольцем-санитаром на поезде, который курсировал между передовой и Москвой и прослужил до весны 1915, когда после небольшого ранения вернулся в Москву.

После возвращения в Москву Вертинский начал выступать в театре миниатюр Арцибушевой, но уже с собственным номером – «Песенками Пьеро». В качестве «ариэток Пьеро» Александр Вертинский исполнял свои стихи, положенные им на музыку, чаще всего собственного сочинения: «Маленький креольчик», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном» (посвященные Вере Холодной), «Сероглазочка», «Минуточка», «Я сегодня смеюсь над собой», «За кулисами», «Дым без огня», «Панихида хрустальная», «Безноженка», «Бал господень», «Пес Дуглас», «О шести зеркалах», «Jameis», «Я маленькая балерина» (в соавторстве с Н. Грушко), «Кокаинетка» (слова В. Агатова).

Со своими песенками Александр Вертинский выступал в Петровском театре, в кабаре «Жар-птица», в театрах миниатюр. Критика быстро отозвалась на растущий успех Вертинского (статьи С. Городецкого и Б. Савинича в газетах «Рампа и жизнь» и «Театральная газета»).

Циклы стихов Александра Вертинского рождались как «вариации на тему», для них характерно перенесение человеческих эмоций на неодушевленные предметы, использование экзотических названий и сравнений как попытка ослабить или же совершенно снять довлеющее ощущение материальности мира. При этом в своих стихах он стремился показать, что никем не понятый, одинокий человек беззащитен перед лицом огромного безжалостного мира. Именно поэтому песенки Вертинского оказались «впору любому», каждый мог увидеть в них себя. Он избавился от традиций русского романса, которые уже стали рутиной, и предложил эстраде другую песню, связанную с эстетикой новейших течений в искусстве и культуре, и, прежде всего, авторскую художественную песню.

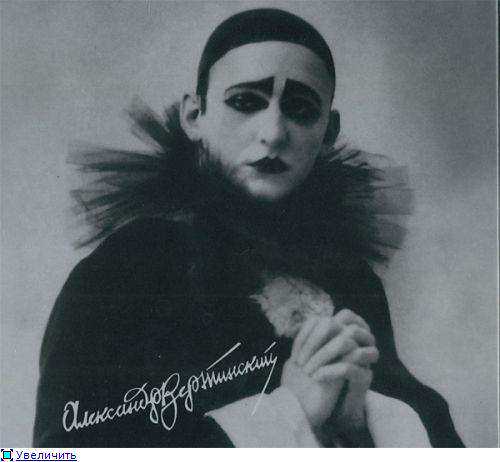

Вертинскому удалось создать новый жанр, которого еще не было на русской эстраде. Привлекательным для публики был также особенный стиль Александра Вертинского, сценическая маска. С середины 1915 по конец 1917 артист выступал в гриме печального Пьеро. Казалось бы, белый Пьеро не годился для исполнения лирических и даже трагических песенок о любви, дружбе и смерти, ведь Пьеро – буффон французского варианта комедии дель арте. Однако, для искусства серебряного века был характерен поиск маски, неповторимого образа в искусстве. Зритель шел «на маску», и ее стремились использовать самые разные деятели искусства: желтая кофта Маяковского, бархатная блуза и кудри Блока, экзотическая поза Северянина – все это поиск маски, уникального места в искусстве.

На выбор сценической маски Александра Вертинского оказала влияние поэзия Блока, которой Вертинский очень увлекался, в частности пьеса «Балаганчик» и цикл стихов «Маски». Хотя сам артист утверждал, что этот грим родился спонтанно, когда он и другие молодые санитары давали небольшие «домашние» концерты для раненых, и был необходим на сцене исключительно из-за сильного чувства неуверенности и растерянности перед переполненным залом. Эта маска помогала артисту входить в образ. Его Пьеро – комичный страдалец, наивный и восторженный, вечно грезящий о чем-то, печальный шут, в котором сквозь комичную манеру видны истинное страдание и истинное благородство. Вертинский с первых же мгновений своего появления на сцене уводил зрителей в свой призрачный мир. Впечатление дополняли умело созданные декорации и «лунный» свет.

Образ черного Пьеро появился позднее: мертвенно-белый грим на лице заменяла маска-домино, белый костюм Пьеро – совершенно черное одеяние, единственным белым пятном на котором выделялся шейный платок. Новый Пьеро стал в своих песенках ироничнее и язвительнее прежнего, поскольку утратил наивные грезы юности, разглядел будничную простоту и безучастность окружающего мира.

Успех. Отказ от маски Пьеро

В 1916 Александр Вертинский пользовался уже всероссийской популярностью. К 1917 артист объехал почти все крупные города Российской империи, где выступал с неизменным успехом. В этот период он отказался от маски Пьеро и начал выступать в концертном фраке, в котором выступал всю жизнь, никогда не отступая от этого сценического костюма, ставшего тоже своеобразной маской.

Отъезд из «бездарной страны»

После революции 1917 Александр Вертинский пришел к выводу, что ему не ужиться с новой властью. Романс Вертинского «То, что я должен сказать», написанный под впечатлением гибели трехсот московских юнкеров, возбудил интерес Чрезвычайной комиссии, куда и вызвали артиста для дачи объяснений. Сохранилась легенда, что когда Вертинский возмущенно заметил представителям ЧК: «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!», он получил четкий, лаконичный ответ совсем в духе времени: «Надо будет, и дышать запретим!».

В конце 1917 он отправился вместе со многими своими коллегами гастролировать по южным городам России, вслед за отступающей белой армией. Почти два года Александр Вертинский провел на юге, давал концерты на подмостках маленьких театров, в литературно-артистических обществах: Екатеринослав, Одесса, Харьков, Ялта, Севастополь. Он покинул Россию в 1919 на пароходе «Великий князь Александр Михайлович».

Константинополь, Румыния, Польша

В Константинополе Александр Вертинский выступал в самых дорогих и фешенебельных кабаре «Черная роза» и «Стелла», пел цыганские романсы, стилизованные русские песни и мечтал о гастролях по Бессарабии, концертах перед «своей» русской публикой. Артисту удалось купить греческий паспорт, что открывало возможности для свободного передвижения по миру.

В Румынии Александр Вертинский был принят очень тепло, он мог, наконец, петь свои песни, выступая перед русским зрителем. Однако, он был выслан из страны как неблагонадежный элемент, разжигающий антирумынские настроения среди русского населения в присоединенной Бессарабии. Причиной подобного обвинения послужил ошеломляющий успех у русского населения песни Вертинского «В степи молдаванской».

Артист отправился в Польшу, где провел 1922-1923 гг. В этот период Александр Вертинский впервые обратился в советское консульство в Варшаве с просьбой о возвращении в Россию, под прошением поставил положительную резолюцию советский посол в Польше П. Л. Войков, по совету которого Вертинский и предпринял эту попытку. Ему отказали. В эти годы Вертинский с большим успехом гастролировал в Австрии, Венгрии, Бейруте, Палестине, Египте, Ливии, Германии.

В Берлине Вертинский прожил с 1923 по 1925., там же женился на дочери русских эмигрантов Потоцких, Раисе, с которой познакомился в Сопоте. Однако семейная жизнь не сложилась, и пути молодых супругов быстро разошлись. Вновь они встретились уже в Шанхае, когда встал вопрос о втором браке Вертинского. К середине 1920-х гг. Вертинский становится мировой знаменитостью, однако, когда он попытался вторично обратиться к главе советской делегации в Берлине А. Луначарскому с просьбой о возвращении на родину, ему снова отказали. Вертинский отправился в Париж — столицу творческой эмигрантской интеллигенции.

Париж

Во Франции в то время к артистам относились как к высшим существам: со смесью гордости и восхищения. Александр Вертинский прожил здесь почти десять лет, с 1925 по 1934. Эта страна пользовалась, пожалуй, наибольшей любовью артиста после родной России: «…моя Франция – это один Париж, зато один Париж – это вся Франция! Я любил Францию искренне, как всякий, кто долго жил в ней. Париж нельзя было не любить, как нельзя было его забыть или предпочесть ему другой город. Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно. Это был город, где свобода человеческой личности уважается… Да, Париж… это родина моего духа!»

Здесь Александр Вертинский выступал в «Большом Московском Эрмитаже», «Казанове», «Казбеке», «Шахерезаде». Именно на этот период приходится расцвет творческой деятельности артиста. В годы эмиграции им были созданы многие из его лучших песен: «Пани Ирена», «Венок», «Баллада о седой госпоже», «В синем и далеком океане», «Концерт Сарасате», «Испано-Сюиза», «Сумасшедший шарманщик», «Мадам, уже падают листья», «Танго «Магнолия», «Песенка о моей жене», «Дни бегут», «Piccolo Bambino», «Femme raffinee», «Джимми», «Рождество», «Палестинское танго», «Оловянное сердце», «Марлен», «Желтый ангел», «Ирине Строцци».

В Париже Вертинский общался с И. Мозжухиным, Федором Шаляпиным, Сержем Лифарем, А. Павловой, Ю. Морфесси, Н. Плевицкой, Тамарой Карсавиной, Н. Балиевым, Сергеем Рахманиновым. Здесь же он познакомился с Чаплином, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Гретой Гарбо. Во многом именно они подали Вертинскому мысль о гастролях в Америке.

Страна «желтого дьявола»

Осенью 1934 пароход «Лафайет» увез Александра Вертинского в Америку, он гастролировал в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго. Здесь Вертинский выступал в нью-йоркском «Таун-холле», в крупных мюзик-холлах, имел успех. В Голливуде ему предложили сниматься в фильме, но сценарий был написан на английском языке. Неплохо владея немецким и в совершенстве зная французский язык, Вертинский не переносил английскую речь и отказался от съемок.

В период эмиграции артист достиг своего творческого расцвета, Александр Вертинский был популярен не только в среде эмигрантов, он имел мировую известность, несмотря на то, что исполнял свои песни исключительно на русском языке. Успеху Вертинского способствовали его великолепные артистические данные и уникальная исполнительская манера – с первых минут общения с аудиторией артист умело «настраивался» на нее. Оттеняя тонкими нюансами исполнение своих песенок, он мог придать им иной смысл, рассмотреть их под другим углом зрения, сделать более близкими и понятными именно этой аудитории.

Шанхай

В октябре 1935 Александр Вертинский уехал в Китай в надежде обрести русского слушателя в лице большой эмигрантской общины в Шанхае. Здесь артист оставался до 1943, до своего возвращения в Советский Союз. Живя в Китае, Вертинский впервые в своей эмигрантской жизни узнал нужду; кроме того, для артиста, привыкшего вращаться в мировых центрах, жизнь в Китае выглядела очень провинциальной. Он пел в кабаре «Ренессанс», в летнем саду «Аркадия», в кафешантане «Мари-Роуз», но это были очень скромные заведения.

В жизни артиста наступил кризис. В этот момент Вертинского пригласили в советское посольство и предложили вернуться на родину, предъявив «официальное приглашение ВЦИКа, вдохновленное инициативой комсомола». Это был 1937 год. Для Вертинского приглашение было большой неожиданностью, он стремился как можно скорее разделаться с долгами, чтобы уехать в Советский Союз. Для этого Александр Вертинский решился вступить в рискованное предприятие, он стал совладельцем кабаре «Гардения», которое потерпело финансовый крах через месяц.

В это же время артист начал работать в советской газете «Новая жизнь» в Шанхае, выступать в клубе советских граждан, участвовать в передачах радиостанции ТАСС, готовить воспоминания о своей жизни за рубежом. Таким образом Александр Вертинский пытался продемонстрировать лояльность к советской власти, почувствовать себя полноправным гражданином родной страны. Однако, бумаги на въезд в СССР задерживались, в том числе и по причине начавшейся войны 1939-1945 гг.

Снова в России

26 мая 1942 года Александр Вертинский вступил во второй брак с Лидией Владимировной Циргвава, двадцатилетней дочерью служащего КВЖД. После японской оккупации материальное положение семьи стало очень тяжелым. Вертинский отчаялся получить разрешение вернуться на родину, но в 1943 он предпринял последнюю попытку и написал письмо на имя В. М. Молотова. Разрешение было получено. В конце 1943 семья Вертинских с четырехмесячной дочерью Марианной поселилась в Москве на улице Горького.

Творчество этого периода имеет совсем иную окраску, нежели песенки периода эмиграции, парижского времени. Он писал песни на стихи советских авторов и сам сочинял патриотические тексты, полные любви к Родине, несущей тяготы войны. К ним относятся песни: «О нас и о родине», «Наше горе», «В снегах России», «Иная песня», «Китеж».

Любовная лирика Александра Вертинского, несмотря на счастливый роман и последующий брак, стала безрадостной и трагичной, несла отпечаток кризиса, в ней не осталось ничего от романтической светлой грусти его ранних лирических стихов. «Прощание», «Ненужное письмо», «Бар-девочка», «Убившей любовь», «Спасение», «Обезьянка Чарли», «В этой жизни ничего не водится», «Осень» – это довольно горькие стихи. Некоторое исключение составляет стихотворение «Без женщин», написанное с прелестной иронией, героем которого является блестящий, симпатичный, кокетливый любимец женщин, встающий в позу остепенившегося, приличного джентльмена.

Александр Вертинский прожил на родине 14 лет. Все это время он интенсивно работал, постоянно выступал с концертами, имел огромный успех. Он объездил с концертами всю страну от Еревана до Мурманска, от Риги до Петропавловска-Камчатского. Вертинский снимался в кино: «Заговор обреченных» (1950, роль кардинала, Государственная премия 1951), «Великий воин Албании Скандербег» (роль дожа Венеции), «Анна на шее» (1954, роль князя). В конце 1944 в семье Вертинских родилась вторая дочь Анастасия. За 14 лет жизни в СССР Вертинский написал чуть более двадцати стихов: «Доченьки», «Салют», «Пред ликом родины», «Птицы певчие», «Отчизна», «Жене Лиле», «Детский городок».

Казалось бы, жизнь на родине складывалась счастливо и удачно. Однако, из ста с лишним песен из репертуара Вертинского к исполнению в СССР было допущено не более тридцати, более того, на каждом концерте присутствовал цензор, который зорко следил, чтобы артист не выходил за поставленные рамки. Концерты в Москве и Ленинграде были редкостью, на радио Вертинского не приглашали, пластинок почти не издавали, не было рецензий в газетах.

Александр Вертинский выступал в основном в провинции, в небольших отдаленных городах, добираться до которых, жить в тяжелых бытовых условиях было часто не под силу немолодому человеку. Материальные трудности усугублялись душевным одиночеством артиста, привыкшего общаться с творческой и духовной элитой европейских столиц. Из его переписки видно, как тяготила артиста эта двусмысленная ситуация. Е. Р. Секачева

Еще:

Александр Николаевич Вертинский родился в 1889 году в семье частного поверенного. Николай Петрович Вертинский помимо адвокатской практики занимался еще и журналистикой: в «Киевском слове» он публиковал фельетоны под псевдонимом Граф Нивер. Брак между отцом Вертинского и его матерью, Евгенией Степановной Сколацкой, оформлен не был, поскольку первая жена Николая Петровича развода супругу не дала. Сашеньку родной отец усыновил.

Через три года после рождения сына Евгения Степановна внезапно умирает. У Николая Петровича от тоски и переживаний - он очень любил свою вторую жену - развивается скоротечная чахотка, и спустя два года в мир иной уходит и он. Пятилетний Сашенька попадает в дом одной из своих тетушек. Его старшую сестру, Надю, забрала другая тетушка. Поэтому с самого начала пути брат и сестра надолго разошлись.

Учился он плохо. Из второго класса императорской 1-й Александрийской гимназии, где обучались чада состоятельных родителей, по решению педагогического совета его перевели в гимназию «попроще», но и оттуда по причине неуспеваемости он был исключен. Дальнейшее образование пришлось получать на улице...

Александру Вертинскому было тогда двадцать лет. В поисках хлеба насущного он продавал открытки, грузил арбузы на Днепре, работал корректором в типографии и был даже помощником бухгалтера в гостинице «Европейская», откуда его, правда, быстро выгнали «за неспособностью». Вертинский предпринимает первые попытки утвердиться на театральной сцене. Но все они кончаются крахом.

При всем снобизме Вертинского желания учиться у него было хоть отбавляй. ...Он сходится с футуристами, встречается с Маяковским и Бурлюком. И, конечно же, снова погружается в богемную среду, с ее вечными, ничем не кончающимися спорами, ниспровержением авторитетов и нюханьем кокаина.

Наконец Александр Вертинский получает номер в Арцыбушевском театре, называвшийся «Танго». Этот новый, быстро вошедший в моду танец в театре поставили с элементами эротики. На сцене прима-балерина и ее партнер, в эффектных костюмах, выделывали замысловатые «па», а Вертинский, стоя у кулис, исполнял песенку - пародию на происходящее. Номер имел успех, и начинающий артист удосужился одной строчки в рецензии «Русского слова»: «Остроумный и жеманный Александр Вертинский».

В 1913 году Александр Вертинский попытался поступить в Художественный театр. Прошел отборочные туры, попал в «пятерку» претендентов, что уже само по себе являлось большим достижением, но на заключительном этапе конкурса его забраковал сам Станиславский: великому реформатору сцены не понравилось, что Вертинский сильно картавил.

...мало кому известно, что Вера Холодная обязана своей стремительной кинематографической карьерой Вертинскому. Именно он первый разглядел демоническую красоту и талант актрисы в скромной, никому не известной жене прапорщика Холодного и привел ее на кинофабрику Ханжонкова. Александр Вертинский угадал в ней будущую звезду русского экрана. Он был тайно влюблен в актрису и посвятил ей свои первые песни - «Маленький креольчик», «За кулисами», «Ваши пальцы пахнут ладаном».

В начале Первой мировой войны Александр Вертинский служит в санитарном поезде, но тот вскоре расформировали, и весной 1915 года Александр возвращается в Москву.

В поисках работы он забрел в знакомый ему Арцыбушевский театр миниатюр и предложил там оригинальный номер: «Песенки Пьеро». Арцыбушевой идея понравилась. Для Вертинского изготовили экзотическую декорацию, подобрали соответствующее «лунное» освещение Теперь Вертинский выходил на сцену уже основательно загримированным и в специально сшитом костюме Пьеро. В мертвенном, лимонно-лиловом свете рампы густо напудренное лицо артиста казалось неподвижной, иссушенной маской.

Вертинский исполнял целый блок минорных песенок: «Минутку», «Маленького креольчика», «Попугая Флобера», «Бал господень», «В голубой далекой спаленке», «Трех пажей» и т.д. Первое выступление - и сразу оглушительный успех. Последовали приглашения из других эстрадных театров. В 1916 году Александр Вертинский уже стал всероссийской знаменитостью. Вертинский впервые дал эстрадному слушателю подлинно художественную русскую песенку. Он поразил всех новизной и оригинальностью своих произведений.

В облике печального Пьеро артист выступал сравнительно недолго: примерно с середины 1915 года по конец 1917-го. Вероятно, помешала Октябрьская революция, покончившая разом с неопределенностью и иллюзиями, изменила в чем-то психологию Вертинского и привела его к отказу от маски Пьеро.

...он до своего отъезда в эмиграцию так и не записал ни одной пластинки в России.

Основную слушательскую аудиторию Александра Вертинского за рубежом составляла, конечно, русская эмиграция, рассеявшаяся по всему миру. По этой причине ему часто приходилось переезжать из одной страны в другую. Как только публика насыщалась его песнями, он менял свое пристанище. Постоянного крова, своего гнезда Вертинский не имел нигде.

В Шанхае он впервые ощутил нужду. Любопытно, что, когда Александр Вертинский вернулся на родину, по Москве ходила сплетня, что он якобы вывез из Китая вагон с лекарствами. В то самое время Вертинскому не на что было купить коляску родившейся в Шанхае дочке и кто-то подарил ему подержанную, а американское сухое молоко «для малюток» доставали друзья. Лидия Владимировна Вертинская, вдова артиста, рассказывала, что во время оккупации Шанхая не было никакого притока иностранных товаров в город, японцы не снабжали эмигрантов медикаментами, так что даже таблетку аспирина достать было целой проблемой, не говоря уже о каких-то других лекарствах. И еще она говорила о том, что перед каждым своим концертом Александр Николаевич выкупал фрак из ломбарда, а после выступлений сдавал его снова, до следующего раза.

Александр Вертинский - лауреат Сталинской премии 1951 года.

***

Фото и видео можно посмотреть тут http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1131

Послушать песни можно тут http://www.youtube.com/watch?v=5q8sDA-OUYY,

http://www.youtube.com/watch?v=gjUewCIQXBc

http://www.youtube.com/watch?v=9hw1cFyUW30

Документальный фильм о А. Вертинском А. Тарасова тут: http://www.youtube.com/watch?v=UbubxNSJ1Fg

В сети множество сайтов о Вертинском. Например, http://www.retroportal.ru/retroportal_34.shtml

***

Танго "Магнолия"

В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,

Когда поет и плачет океан

И гонит в ослепительной лазури

Птиц дальний караван...

В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,

Когда у Вас на сердце тишина,

Вы, брови темно-синие нахмурив,

Тоскуете одна.

И нежно вспоминая

Иное небо мая,

Слова мои, и ласки, и меня,

Вы плачете, Иветта,

Что наша песня спета,

А сердце не согрето

Без любви огня.

И, сладко замирая от криков попугая,

Как дикая магнолия в цвету,

Вы плачете, Иветта,

Что песня недопета,

Что это

Лето

Где-то

Унеслось в мечту!

В опаловом и лунном Сингапуре, в бури,

Когда под ветром ломится банан,

Вы грезите всю ночь на желтой шкуре,

Под вопли обезьян.

В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,

Запястьями и кольцами звеня,

Магнолия тропической лазури,

Вы любите меня.

***

Марлен

Вас не трудно полюбить,

Нужно только храбрым быть,

Все сносить, не рваться в бой

И не плакать над судьбой,

Ой-ой-ой-ю!

Надо розы приносить

И всегда влюбленным быть,

Не грустить, не ревновать,

Улыбаться и вздыхать.

Надо Вас боготворить,

Ваши фильмы вслух хвалить

И смотреть по двадцать раз,

Как актер целует Вас,

Прижимая невзначай...

Гуд-бай!

Все журналы покупать,

Все портреты вырезать,

Все, что пишется о Вас,

Наизусть учить тотчас.

Попугая не дразнить,

С камеристкой в дружбе жить

("Здрасьте, Марья Семеновна!"),

Чистить щеточкой "бижу"

И водить гулять Жужу

("Пойдем, собачечка!").

На ночь надо Вам попеть,

С поцелуями раздеть,

Притушить кругом огни -

Завтра съемка... ни-ни-ни

("Что вы, с ума сошли?").

И сказать, сваривши чай: -

Гуд-бай!

Ожидая Вас - не спать,

В телефон - не проверять,

Не совать свой нос в "дела",

Приставая: "Где была?"

("А вам какое дело?")

И когда под утро злой

Вы являетесь домой -

Не вылазить на крыльцо,

Сделать милое лицо. -

Замолчи, Жужу, не лай!..

Гуд-бай!

Так проживши года три,

Потерять свое "эспри",

Постареть на десять лет

И остаться другом?.. Нет!

Чтоб какой-нибудь прохвост,

Наступивши мне на хвост,

Начал роль мою играть

И ко мне Вас ревновать?

Нет. Уж лучше в нужный срок

Медленно взвести курок

И сказать любви: "Прощай!.."

Гуд-бай...

***

И в хаосе этого страшного мира,

Под бешеный вихрь огня

Проносится огромный, истрепанный том Шекспира

И только маленький томик - меня...

***

Салют

Небеса расцвечены алмазами,

Возжигает Родина огни.

Все о вас, родные сероглазые

Братья, драгоценные мои!

Все о том, уже бессмертном мужестве,

За которым восхищенный мир

Наблюдает со священным ужасом

Из своих разрушенных квартир.

Каждый раз за шторой затемнения

Из-за слез не отыскать окна, -

От восторга, гордости, волнения

Глубоко душа потрясена.

Этот праздник стал нас всех обязывать.

Мы должны трудиться выше сил,

Чтоб потом нам не пришлось доказывать,

Кто и как свою страну любил...

Свидетельство о публикации №114032102366

Иван Друг 21.03.2014 09:32 • Заявить о нарушении

Лариса Семиколенова 21.03.2014 10:31 Заявить о нарушении

"Глаголы я не любовь. Кто глаголы обожание, тот совсем непоэтичен". Вот что такое без глаголов жить.

Единомышьленники 21.03.2014 11:03 Заявить о нарушении

Иван Друг 21.03.2014 13:11 Заявить о нарушении

Лариса Семиколенова 21.03.2014 13:16 Заявить о нарушении