Продолжение. Истории о пути Пифагора

ВАВИЛОН. ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН и ВАВИЛОНСКАЯ МУДРОСТЬ.

В то время как Пифагор постигал жреческую науку, к востоку от Египта, в Междуречье, из плотного тумана легенд и безвестности встала звезда нового властелина мира – персидского царя Кира.

Потомок мелкого вождя персидских племён Ахемена на глазах у оторопевших бывших владык становился всесильным деспотом Киром Великим, основоположником новой царской династии Ахеменидов.

В 550 г. до н.э. Кир покорил Мидию, а через три года отправил на костёр лидийского царя Креза. Так в течение трёх лет пали две самые могущественные державы Ближнего Востока, а вместе с ними распался и хрупкий механизм международного равновесия. Следом за Лидией пришла очередь греческих полисов в Малой Азии, из которой лишь Милет мудростью Фалеса сумел на полстолетия отодвинуть лавину персидского порабощения. В 539 г. до н.э. Кир появился у «Врат Божьих» – Вавилона. Вавилон – от аккадского Баб-Илу – Врата Бога.

Красавец Вавилон, столица Нововавилонского царства, богатейший и огромнейший город древнего мира, утопал в роскоши, праздности и разврате. «Вавилон великий, великая блудница, мать блудницам и мерзостям земным» – так сказано о Вавилоне того времени в Откровении Иоанна Богослова – знаменитом Апокалипсисе. Вавилон, как через 1000 лет и Рим, затягивала трясина праздной лени. И это закончилось тем, что самый большой в древнем мире, немалый и по современным меркам город с полумиллионным населением фактически некому было защищать.

Вавилон располагался по обоим берегам реки Евфрат и со всех сторон был защищён мощными стенами и глубокими рвами.

Началась осада Вавилона, над которой сами вавилоняне только посмеявались, ибо в городе было продуктов на 20 лет. Но Кир нашёл выход. Со стороны реки город, естественно, был укреплён слабо, ибо река сама по себе являлась преградой для врага. Поэтому выше по течению Евфрата Кир прокапал обводной канал и выждав подходящий момент, когда «… в Вавилоне наступает такой праздник, во время которого все горожане целую ночь пьют и гуляют», отвёл воды Евфрата в сторону. « Друзья мои, – обратился Кир к своему войску, – река уступила нам дорогу в город. Войдём же в него без колебаний и страха».

Вавилон был взят практически без боя. Город был так велик, а отряды Кира столь стремительны, что вавилоняне, беспечно танцевавшие по случаю праздника в центре города, даже не знали, что жители окраин уже взяты в плен или убиты. В своём дворце пировал и вавилонский царевич Валтасар.

Пир Валтасара, ставший синонимом обречённости праздной власти, с потрясающей силой образности и поэтики описан в Библии в книге пророка Даниила: «Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить за них царю, вельможам его, жёнам его и наложницам его… В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своём; мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, Халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам Вавилонским: кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечён в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его…»

Наконец, по совету матери-царицы Нитокрис вспомнили о Данииле, иудейском пленнике, томившемся в вавилонском плену среди других десяти тысяч евреев. И сказал Даниил царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому; а написанное я прочитал царю и значение объясню ему». Затем Даниил сказал о беззакониях Навуходоносора, который «кого хотел, возвышал и, кого хотел, унижал», о том, что «и ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего», об осквернении иерусалимских реликвий. «За это, – сказал Даниил, – и послана от Него кисть руки, и начертано значение слов: мене – исчислил Бог царство твоё и положил конец ему, текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твоё и дано Мидянам и Персам».

О Валтасар, оставь свой пир

И оргий хаос сладострастный!

Уж на стене – гляди, кумир! –

Слова пылают: Знак ужасный…

То, что не Бог – тиран всевластный,

Легко ль порой уразуметь?

Ужель, злодей, тебе не ясно,

Что обречён ты умереть?

Беги! Венки с чела сорви!

Ведь седина им не пристала…

Напрасно юность не лови,

Корона дряхлость увенчала.

Алмазов блещет в ней немало,

Но им придется потускнеть…

Чтоб чернь её не презирала,

Учись героем умереть!

Судьбой ты взвешен на весах

И слишком лёгок оказался…

Давно ты превратился в прах,

Гораздо раньше, чем скончался.

Весёлый смех кругом раздался,

И остаётся лишь жалеть,

Что зря ты и на свет рождался –

Чтоб так царить и умереть.

(Дж. Г. Байрон)

Так 12 октября 539 г. до н.э. пал Вавилон. Валтасар был убит. Царём Вавилона был поставлен Камбиз, старший сын и наследник Кира, а Вавилон наряду с Сузами, Персеполем и Экбатаной стал одной из столиц гигантской империи Ахеменидов.

Такова была обстановка в Передней Азии, когда Пифагор отправился из Египта на родину. Ничто не омрачало его путь, сердце рвалось вперёд, а в голове родились научные планы. Прибыв в Исс, древний город, у стен которого два века спустя, осенью 333 г. до н.э, Александр Великий наголову разбил огромную армию персов, Пифагор решил оставшийся путь проделать по суше: увидеть новые земли и новые народы. Однако путь этот растянулся на долгие семь лет.

Однажды в полдень (в трагический или счастливый для Пифагора день?!) караван купцов, с которым шёл Пифагор, столкнулся с отрядом самого Камбиза. Вавилонский царь возвращался с инспекторской поездки по огромной империи своего отца. Раздосадованный нерегулярным сбором податей, молодой властелин не примкнул упустить дорогую добычу, и маршрут путников изменился на 180 градусов. Они отправились в Вавилон, но уже в качестве пленников. Прошёл месяц пути. Дорога шла вдоль берега Тигра, и пыльное небо раскалённым котлом пылало над их головами. Наконец показались развалины Ниневии. Еще три четверти века назад это был богатейший город Востока, столица великой Ассирии, резиденция самого Ашшурбанипала. Повелитель самой могущественной империи слыл человеком контрастов: тонкий ценитель искусства, собравший лучших скульпторов мира, и погрязший в пороках сладострастник; покровитель наук, чьими трудами была собрана богатейшая в древнем мире библиотека, и кровожадный головорез; храбрый красавец, выходивший один на один на льва, и моральный урод.

Пленники вошли в остатки восточных ворот Ниневии – «Вход толп народов». Некогда здесь в клетках на собачьей цепи сидели цари, пленённые Ашшурбанипалом, и в ступах толкли вырытые из могил кости своих предков. Прошли развалины дворца Ашшурбанипала и, возможно, переступили через валявшийся под ногами рельеф раненной львицы, который сегодня является гордостью собрания Британского музея и считается жемчужиной античного искусства. Впрочем, пленники думали не о рельефах украшавших дворец Ашшурбанипала, а о стенах и башнях Ниневии. Что-то ждало их в Вавилоне?

Ещё через месяц пути там, где воды Тигра и Евфрата почти вплотную подходят друг другу, путники перешли в долину Евфрата. А вскоре показались и зеленые холмы Вавилона.

Пленники вошли в город по Аккадской дороге через парадные Ворота богини Иштар. Башни и арка ворот были сплошь облицованы глазурованным кирпичом. Сверкавшую на солнце лазурную гладь изразцов украшали рельефные изображения могучих быков и грифонов. Ровесник Пифагора – Ворота Иштар – один из немногих шедевров Нового Вавилона, сохранившихся до наших дней. Сегодня они украшают залы Переднеазиатского музея в Берлине.

Пройдя Ворота Иштар, изумлённые путники, забыв о своём незавидном положении, увидели то, что ещё недавно они приняли за зелёные холмы Вавилона. То были знаменитые Висячие сады полумифической царицы Семирамиды, причисленные греками к одному из Семи Чудес Света. Многоярусные каменные возвышения, похожие с виду на горы, были засажены самыми редкими и красивыми деревьями. Каменные террасы устилал толстый слой почвы, на котором произрастали растения. В недрах каменных громад были спрятаны трубы, по которым с помощью насосов подавалась наверх вода. Затем эта вода стекала вниз игривыми ручейками, шумными водопадами, останавливалась таинственными заводями, на берегу которых располагались гроты и беседки. Излишне уточнять, что приводились насосы в движение мускулами многочисленных рабов.

Молва утверждала, что эти диковинные сады были построены по прихоти красивейшей и любимой жены Навуходоносора – царицы Семирамиды, которая происходила родом из горной Мидии и тосковала на равнинах Вавилонии по горным пейзажам своей родины…

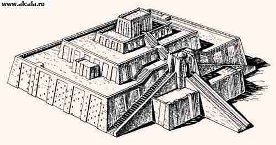

Миновав Висячие сады, Аккадская дорога переходила в широкую дорогу Процессий – проспект Айбуршабум, вымощенный белыми и красными плитами. Дорога Процессий прорезала почти весь город и вела к Главному храмовому комплексу Вавилона – Эсагиле (шумерс. – дом, в котором поднимают голову) – жилищу бога Бэла-Мардука. Храм Бэла-Мардука, как и всякий главный ассиро-вавилонский храм, имел ступенчатую башню-зиккурат – «храм неба». Зиккурат храма Бэла-Мардука – башня Этеменанки (шумерс. – дом основания небес и земли) – и есть знаменитая по Библии Вавилонская башня.

Строительство зиккуратов в Месопотамии имеет тысячелетнюю историю…

Когда-то древние шумеры обитали в горах и поклонялись богам, живущим на вершинах гор. Затем шумеры спустились на равнины Междуречья, но не изменили своим обрядам и стали строить искусственные горы-зиккураты. Ещё позже религию шумеров восприняли ассирийцы и вавилоняне. Так появились зиккураты, соединявшие, по мнению верующих, землю и небо. Именно за это, как повествует известный отрывок из книги Бытия, Бог смешал языки дерзких людей, лишив их возможности построить башню до небес. Отсюда и пошло крылатое выражение – вавилонское столпотворение, последнее слово которого означало сотворение столпа, башни, а затем уже стало синонимом беспорядка.

« И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошёл Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по своей земле; и они перестали строить город и башню. Почему дано ему имя Вавилон: ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».

Вавилонская башня Этеменанки была красивейшим грандиозным семиярусным сооружением. Её высота составляла 90 метров (33 + 18 +6+6+6+6+15), а сторона квадратного основания – 91, 5 метров.

Зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Сер. 7 века до н.э. Архитектор Арадаххешу. Реконструкция. Размеры башни: 1-й этаж – 91,5х91, 5х33 м,

2этаж – 78х78х18 м, 3 этаж – 60х60х6 м, 4 этаж – 51х51х6 м, 5 этаж – 42х42х6 м, 6 этаж – 33х33х6 м, 7 этаж – 24х21х15 м.

Каждый ярус был окрашен в свой цвет: чёрный, белый, пурпурный, синий, ярко-красный, серебряный и золотой. Система наружных каменных лестниц, стремительно возносящих вверх, различные галереи, площадки отдыха, ниши, переходы и контрфорсы придавали башне весьма причудливый вид. Однако во всём этом царил порядок симметрии и соразмерности. На верхнем этаже зиккурата помещался храм, в котором стояло прекрасное ложе, предназначенное для самого бога Мардука.

Наконец, сам Зиккурат располагался, посреди широкого внутреннего двора,.. Этот двор был центром вавилонской науки.

Впрочем, о всех чудесах Вавилона коротко рассказать невозможно. Ведь в городе было 24 больших проспекта, 53 Храма и 600 часовен(!), статуя бога Мардука из чистого золота весила более двух тонн, по стенам Вавилона могли свободно разъехаться две колесницы, запряжённые четвёрткой лошадей и т.д. и т.п.

Так что нам лучше всего вернуться к судьбе вавилонского пленника.

Вряд ли стоит слишком драматизировать вавилонский плен Пифагора. Во все времена пленник, если он не являлся властелином порабощённой державы, а был умелым ремесленником или мудрым мыслителем, находил своё место под солнцем. Следует вспомнить о терпимости Кира к покорённым народам и о том, что Кир освободил плененных Навуходоносором евреев, многие из которых предпочли остаться в Вавилоне. Нашёл своё место среди вавилонских мудрецов и Пифагор.

А место это находилось на широком дворе перед Вавилонской башней, и нам остаётся лишь войти туда вслед за Пифагором и познакомиться с вавилонской мудростью.

Вавилонская наука была значительно развитой, нежели египетская.

Есть мнение, что причиной тому, как, впрочем, и причиной возникновения всей цивилизации Междуречья, были всё те же Тигр и Евфрат. В самом деле, как Египет, по словам Геродота, был «даром Нила», так и Месопотамия была даром Тигра и Евфрата. Но в отличии от Нила, этой «самой добропорядочной из всех рек», для орошения и ирригации долин блуждающих рек Тигра и Евфрата требовалось немалое техническое искусство. Первоначально эти долины представляли собой хаос воды и суши, непроходимые тростниковые плавни и выжженные солончаковые отмели, рассадник холеры, дизентерии, малярии, полчищ комаров, гнуса, ядовитых змей и скорпионов. Требовалось гигантские усилия, не только физические, но и интеллектуальные, для того, чтобы превратить этот заболоченный ад в цветущий рай на земле.

Однако прошли века, и земной рай оказался погребённым под толстым слоем земли. О культуре Междуречья вообще забыли, и лишь библейская легенда о Вавилонской башне да предание о садах Семирамиды смутно напоминали о ней. Сбылись слова иудейского пророка Исайи: «И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нём; не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нём звери пустыни, и дома наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы выть в чертогах их, и гиены – в увеселительных домах ».

К счастью, шумеры, а вслед за ними ассирийцы и вавилоняне писали на глиняных табличках, которые не пожирал огонь пожарищ, а напротив, превращал их в крепкие обожжённые черепки. Только в библиотеке Ашшурбанипала найдено 20 000 таких табличек, а всего на сегодня по музеям мира их рассеяно около полумиллиона. Из этого несметного числа лишь 150 табличек содержат математические задачи, а ещё 200 – числовые таблицы…

Что же отличает вавилонскую математику? Прежде всего это высокоразвитое вычислительное искусство…

Пропускаю…

Возраст Пифагора подходил к критической отметке: близился 530 г. до н.э. – сороковой год жизни Пифагора, возраст акме. Вопрос о выборе жизненного пути также подошёл к последней черте. Завершался шестой год вавилонского плена. Либо предстояло оставаться в роли вечного ученика – прислужника вавилонских халдеев, либо следовало сделать последнюю попытку вырваться на самостоятельную дорогу в жизни. Пифагор выбрал второе.

В 530 г. до н.э. Кир отправился в поход против массагетских племён Средней Азии. А вскоре оттуда пришли тревожные вести: то ли Кир был убит, то ли попал в плен, то ли нуждался в подкреплении. В Вавилоне начался переполох: кто сколачивал отряды на подмогу Киру, а кто плёл сети заговора против Камбиза, сына Кира. Но и то и другое как нельзя кстати было для Пифагора. Лучшего случая для того, чтобы незамеченным прошмыгнуть через городские ворота и примкнуть к торговому каравану, не предвиделось.

Говорят, что будущий царь персов Дарий, который, возможно был учеником Пифагора и который, безусловно, с юношеских пор вынашивал в своём воображении самые дерзкие планы, узнав о побеге эллинского мудреца, сказал: «Если этому умнику не хочется быть свободным на чужбине, он станет нашим рабом у себя на родине! » Увы, слова Дария оказались пророческими.

Но пока Пифагор от всей души радовался неожиданному подарку судьбы, сердце его вновь отчаянно застучало. 20 лет разлуки и 10 тысяч стадий пути отделяло Пифагора от родной Эллады. И он устремился на родину…

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

И вот радостное видение, долгие 20 лет грезившееся во снах Пифагору, становилось явью: на крутом мысе засверкал знакомый силуэт храма Геры Самосской. С каждым порывом ветра берег был всё ближе, и Пифагору казалось, что он различает не только колонны храма, их каннелюры, каждый завиток их изящных волют, но и ощущает теплоту их мрамора. Синее небо, синее море и бело-розовый мрамор. Как всё это было знакомо и как забыто за долгие годы скитаний.

Преобразился и похорошел старый храм Геры. Фронтоны украсились скульптурными группами, славившими великую богиню. Вместо извилистых троп широкая мраморная лестница, украшенная статуями богов, вела к подножию храма.

Впрочем, и вся жизнь на острове неузнаваемо переменилась.

К власти на Самосе пришёл Поликрат. Поначалу он разделил город на три части и правил вместе с братьями Пантагнотом и Силосонтом. Однако вскоре и этим остаткам былой демократии пришёл конец: Поликрат убил старшего брата, а младшего – Силосонта изгнал из Самоса. Поликрат стал безграничным властелином острова.

Как сообщает Геродот, Поликрат «заключил договор о дружбе с Амасисом, царём Египта, послал ему дары и получил ответные подарки. Вскоре затем могущество Поликрата возросло и слава о нём разнеслась по Ионии и по всей Элладе. Ведь во всех походах ему неизменно сопутствовало счастье. У него был флот в сто 50-вёсельных кораблей и войско из тысячи стрелков. И с этой военной силой Поликрат разорял без разбора земли врагов и друзей. Ведь лучше, говорил он, заслужить благодарность друга, возратив ему захваченные земли, чем вообще ничего не отнимать у него».

Поликрат захватил окрестные острова Эгейского моря и немало городов Малой Азии. Казалось, будто сама Афина Паллада – богиня справедливой войны отступилась от этих народов, тогда как коварный бог Арес, бог вероломных войн, вел Поликрата от победе к Победе. Среди прочих побед, тиран разбил флот острова Лесбос, и теперь несчастные лесбосцы, взятые в плен, в оковах копали ров вокруг городских стен Самоса.

Для достижения цели Поликрат не выбирал средства. Много кривотолков вызвало на Самосе неожиданное отплытие лакедемонян.

Лакедемоняне высадились на остров и провели удачное сражение, так что самосцам пришлось укрыться за стенами города, а двое из лакедемонян по пятам бегущих самосцев ворвались в город, но были убиты, когда путь назад оказался отрезан. И вдруг после 40-дневной осады Самоса лакедемоняне свернули лагерь и спешно отплыли назад в Пелопонес. На Самосе ходили слухи, что это Поликрат подкупил лакедемонян фальшивыми деньгами из позолоченного свинца, отлитыми за время осады города.

Оживление строительной и торговой деятельности замечалось на Самосе всюду. Строился новый рынок, перестраивался храм Геры, вокруг самосской гавани возводилась огромная дамба более 30 метров высотой и длиной около 400 метров, чеканилась новая монета. Сын морского торговца и владелец мастерских бронзовых изделий – исконно самосского промысла, Поликрат всячески поддерживал интересы торгово-ремесленных слоев демоса.

Но самым грандиозным и искусным сооружением времён Поликрата был самосский тоннель. Вот что рассказывает о нём Геродот:

«Я потому так подробно писал о самосцах, что они – создатели трёх самых больших сооружений во всей Элладе. Первое из них – это подземный тоннель, пробитый в горе высотой в 150 оргий (около 270 метров), начинающийся у её подошвы, с выходами по обеим сторонам. Длина тоннеля 7 стадий (около 1,3 км. ), а высота и ширина по 8 футов (2,4 метров). По всей длине тоннеля тянется водосток в 20 локтей глубины (около 8 метров) и 3 фута ширины (около 1 метр), по которому бежит в изобилии ключевая вода и затем по трубам достигает города Самоса. Строителем этого сооружения был Евпалий, сын Настрофа, мегарец » . Вторым самосским чудом Геродот называет описанную нами дамбу, а третьим – храм Геры Самосской, считавшийся современниками равным по красоте храму Артемиды в Эфесе – одному из семи чудес света.

Надо сказать, что лавры искусных строителей долго ещё оставались за самосскими мастерами. Именно самосец Мандрокл в 512 г. до н.э. во время похода персидского царя Дария на скифов построил понтонный мост через Босфор, по которому персы беспрепятственно перешли из Азии в Европу. Дарий щедро одарил Мандрокла за его искусное сооружение, а Мандрокл часть награды пожертвовал на созидание фрески в храме Геры Самосской. Фреска изображала Дария, сидящего на троне на берегу пролива и наблюдающего за переправой войска по мосту Мандрокла.

Прошли тысячелетия. Из семи чудес света уцелело лишь одно – египетские пирамиды. Самосские чудеса также исчезли бесследно. Но каковы были удивление и радость немецких археологов, когда в 1882 году при раскопках самосских древностей они обнаружили под горой Кастро тоннель, в точности такой, каким его описывал Геродот! Но главный сюрприз ждал археологов в середине тоннеля, где он имел резкий излом. Этот излом свидетельствовал лишь об одном: подземный водопровод копался с двух сторон одновременно и приблизительно в середине пути работники встретились с ошибками менее 10 метров в горизонтальном и 3 метров в вертикальном направлении. Это прекрасная точность для древних строителей, ибо, как легко подсчитать, заданные углы выдерживались ими с точностью до 20 угловых минут.

Любопытно, что аналогичный тоннель был пробит около 700 г. до н.э. иудейским царём Езекией для снабжения Иерусалима питьевой водой. Однако известный по Библии иерусалимский акведук строился менее искусно, чем самосский. Правильность направления при прокладке иерусалимского тоннеля контролировалась самым примитивным образом – с помощью вертикальных колодцев, пробиваемых сверху. Тоннель получился зигзагообразным, и его длина в два раза превышала расстояние между его концами. Существующее мнение, будто зигзаги тоннеля были сделаны для того, чтобы обойти выдолбленные в той же скале гробницы иудейских царей Давида и Соломона, конечно, может служить лишь слабым утешением для древних иерусалимских строителей.

Самосский тоннель наоборот поражает прямолинейностью смелостью своих линий. Только строитель, вооруженный математическими знаниями и свято верящий в их непогрешимость, мог так дерзко, без оглядки прокладывать под землей прямую линию. Самосский акведук является едва ли не единственным «живым» свидетелем прекрасной математической подготовки древнегреческих строителей и смелого воплощения математических знаний на практике.

(интересно?!)

Свидетельство о публикации №114012903072

Георгий Радуга 02.04.2014 06:33 Заявить о нарушении