Российская бедность 2

Так сколько же бедных в нынешней России? Точный ответ на этот вопрос невозможен, коль скоро реально бедные люди в силу ряда причин — психологических, культурных, социальных и иных — отказываются признавать себя бедными. Цифра Росстата, согласно которой бедных в нынешней России всего лишь 8–9 %, не вызывает ничего, кроме удивления. Но даже если специалисты, проводившие исследование «Бедность и неравенство в современной России: 10 лет спустя», правы, и бедных в России всего лишь около 30 % (а это вовсе не факт), то и это тоже совсем не мало. При этом положение тех, кто остался бедным или стал им в последнее время (в период 2003–2013 гг.), ухудшилось.

Как мы уже отмечали, отношение к бедным со стороны общества изменилось. В ответ на установку «бедным быть стыдно» малоимущие граждане стараются приукрасить свое положение. Возникает, например, ситуация, когда уровень реальных доходов снижается, а обеспеченность товарами длительного пользования (ТДП) растет. И хотя среднее число ТДП в бедных домохозяйствах в 1,5–2 раза меньше, чем у небедных россиян, тем не менее у большинства бедных есть телевизор, холодильник, пылесос, мобильный телефон, стиральная машина. В 30–32 % домохозяйств бедных есть автомобили. В отдельных семьях бедных есть смартфоны, айпады, цифровые видеокамеры, кондиционеры, посудомоечные машины (реклама «Ты женщина, а не посудомойка!» работает). Естественно, что для приобретения ТДП бедные залезают в долги и, что хуже всего, в кредитное рабство.

Авторы исследования как бы удивляются такому несоответствию, но тут же поясняют, что в основе потребления не по доходам лежит неудовлетворенность своим социальным статусом. И что подобная попытка повысить самооценку, так называемое компенсаторное потребление особенно характерно для молодежи из бедных слоев. Это нормальная реакция психики на приниженное социальное положение, характерная не только для россиян.

Но о том, что при нескончаемой пропаганде потребительства в СМИ и полном отсутствии социальных лифтов подобное поведение молодежи является чуть ли не единственным способом повышения самооценки, авторы не упоминают.

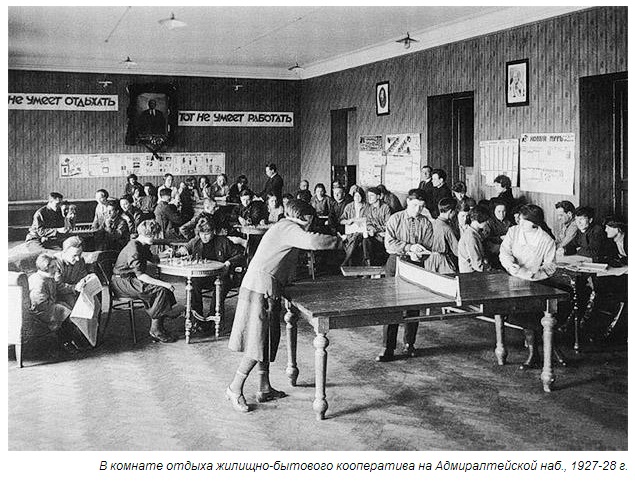

Авторы озабочены тем, что «на фоне относительно благополучной ситуации в сфере досуга в обществе в целом досуг российских бедных отличается скудным содержанием и отсутствием видового разнообразия».

Оставим в стороне вопрос о том, что именно исследователи называют «благополучной ситуацией в сфере досуга в обществе в целом». Ведь что такое на самом деле благополучие в сфере досуга для небедных? Это посещение кафе, ресторанов, ночных клубов… Это шопинг. Это поездки заграницу с непременным условием «всё включено». Это сидение в интернете. Примитивный досуг, не правда ли?

По мнению исследователей, бедные не воспринимают и не используют возможности досуга в качестве доступного инструмента для развития своих внутренних ресурсов (профессиональных, культурных, социально-коммутативных), консервируя таким образом состояние бедности и не пытаясь найти выход из него. А сохранение тенденции пребывания бедных в их коммуникационно и культурно замкнутом мире неминуемо ведет ко всё большей социальной деградации.

Но так ли это?

Недавно в СМИ было заявлено о запуске проекта «Россия удивляет», который, используя статистическую и социологическую информацию, должен давать объективную картину темпов и направлений развития страны за последние 10–15 лет. Авторы проекта (ВЦИОМ, Фонд «Общественное мнение», Институт маркетинга «ГФК-Русь» при поддержке Института социально-экономических и политических исследований ИСЭПИ) намерены развеять негативные мифы и вымыслы о России.

Однако социологи, стремящиеся доказать, что не всё у нас плохо (подчеркнем, что их желание доказать это, в целом, вполне похвально), приводят зачастую довольно странные аргументы. Поскольку мы уже начали обсуждать досуг — и бедных, и небедных — зайдем в раздел «Культура» проекта «Россия удивляет». Социологи хотят развенчать миф о том, что «в России некуда сходить» или «в России не развит досуг». Они признают, что «количество библиотек и учреждений культурно-досугового типа в период 1980–2011 годов снижалось» (до какой степени, не указано). А в качестве позитива приводят аргумент, что в то же время «увеличивалось число зоопарков» (?!). Видимо, авторам невдомек, что, говоря словами персонажа О’Генри, «песок плохая замена овсу», и зоопарки с большой натяжкой можно отнести к учреждениям культуры. Далее предлагается информация по… циркам: «Количество цирков за наблюдаемый период находится примерно на одинаковом уровне».

Что касается театров, то «начиная с 1980 г. число профессиональных театров увеличивается, к 2011 г. их 618 (почти в 2 раза больше, чем 30 лет назад)». Казалось бы, это большое благо! Однако «число людей, посещающих театры, значительно снизилось по сравнению с 1980-ми годами». Предъявленная тут же диаграмма демонстрирует сокращение посещений театров более чем в два раза (!) по сравнению с 1980 годом.

Мы сознательно берем только количественные показатели, не касаясь качества и содержания постановок современного театра, в подавляющем своем большинстве не имеющих отношения к тому назначению театра, которое существовало в русской и советской культуре. Нынешний театр не воспитывает, не дает образцы высокой нравственности, в лучшем случае — развлекает, а в худшем — развращает. И не это ли является одной из основных причин падения посещаемости театров? Возможно, не так уж и плохо, что такой досуг недоступен для бедных?

Но досуг — не главное в жизни человека. Во всяком случае, это не базовые потребности человека, такие как еда, жилье, здоровье.

Но вначале — о причинах бедности.

В исследовании «Бедность и неравенство в современной России: 10 лет спустя» основными причинами бедности названы длительная безработица, малые государственные субсидии, семейные несчастья. Соответственно, выделяются «бедные по доходам», у которых причиной бедности чаще всего является безработица, и «бедные по лишениям» — по причине наличия в семье инвалидов, неработающих, пенсионеров, детей.

Но безработица не является единственной причиной «бедности по доходам». Поскольку в российском обществе по-прежнему распространена «бедность работающих». У пятой части работающих бедных доход не превышает 7 тысяч рублей в месяц. Причем в отличие от Запада, где большинство бедных сконцентрировано в крупных городах, представители российской «работающей» бедности сосредоточены в основном в деревнях, селах, небольших городах. Там, где существуют узкие депрессивные рынки труда. Это или брошенные разрушающиеся деревни с закрывающимися школами, или моногорода с неработающими градообразующими предприятиями.

Базовые направления, по которым ухудшилось положение бедных, — это питание, здоровье, жилье и долги.

На питание почти треть бедных тратят не менее половины своих доходов. Какого качества это питание и в каком количестве — вопросы риторические.

Очень остро у бедных стоит проблема здоровья и доступности необходимой медицинской помощи. Бедные практически не лечатся, поскольку им нечем платить за лечение, которое стремительно дорожает. Если из разряда небедных россиян 71 % смогли оплатить медицинскую помощь (операции, покупка лекарств), то среди бедных осилили такие траты от 8 % до 18 %.

На оплату ЖКХ почти у 50 % бедных семей уходит более четверти бюджета. Авторы исследования предполагают, что именно стремительный рост коммунальных платежей объясняет общее ухудшение жизни бедных (стоимость жилищно-коммунальных услуг за 2012 г. выросла на 25 %). Почти втрое (до 30 %) выросла доля бедных жителей, живущих в общежитиях, коммуналках, в ветхом жилье. Одновременно отмечается тенденция локализации бедных жителей в определенных районах (создание своего рода гетто).

Новая особенность последнего десятилетия — накапливание долгов. Из небедных слоев их имеет каждый третий, среди бедных — около половины. Правда, долговая нагрузка небедных — это на три четверти кредиты в банках, а у бедных — в основном мелкие долги и долги по квартплате. Однако банки активно внедряют выдачу кредитов людям, доходы которых ниже прожиточного минимума. За последнее десятилетие доля бедных «по доходам», имеющих долги по банковским кредитам, выросла в 5,5 раз. Возможно, расчет идет на то, чтобы за долги отбирать квартиры? Что уже и предлагают некоторые правительственные эксперты — в случае если долг превысит 5 % рыночной стоимости жилья.

Еще одна особенность последнего времени состоит в том, что процесс наращивания домашнего имущества у бедных сопровождался сокращением их недвижимого имущества. Так, за десять лет количество «бедных по доходу», имеющих дачу, садово-огородный участок, сократилось втрое (с 34 % до 11 %), гараж — с 30 % до 8 %, второе жилье — с 4 % до 1 %.

Таким образом, устойчивое мнение о том, что бедные выживают и питаются за счет садовых и дачных участков, не подтверждается. Подсобная сельхоздеятельность теперь служит подспорьем в основном для среднеобеспеченных слоев населения. На селе, где лишь каждый двадцатый содержит домашний скот, бедные вообще утрачивают традиционный образ жизни и люмпенизируются.

Тем не менее, несмотря на столь безрадостную картину бедности в стране, нормативно-ценностные системы бедного и небедного населения принципиально не отличаются. Исследователи считают, что сегодня нельзя говорить о ценностном расколе между бедными и небедными, а также о формировании особой культуры бедности в России.

Отношение к свободе, совести, морали у бедных и небедных примерно одинаково. Большинство в обеих группах считает, что свобода важнее материальных ценностей, а спокойная совесть важнее, чем власть. Большинство бедных (включая категорию «хронически бедных») считают, что иметь можно только те доходы, которые получены честным трудом.

Хотя бедные негативно оценивают свое нынешнее существование, однако почти три четверти из них (71 %) не хотят перемен. Мало того, сторонников перемен среди бедных даже меньше, чем в среднем по стране. И большая их часть связывает свои надежды на лучшее будущее с действующей властью, с ее «сильной рукой».

Правда, авторы исследования фиксируют постепенный рост «протестной готовности» у «сердитой молодежи» из небогатых семей. Но каков он, этот рост, — замеров у исследователей нет.

Один из руководителей исследования — директор Института социологии РАН М. Горшков — считает, что «в настоящее время в России лишь одна проблема может по-настоящему «зацепить» граждан, консолидировать провинцию и столицы, богатых и бедных, молодых и старых — это страх за будущее и настоящее детей». И мы с этим согласны.

Существует также определенный консенсус большинства россиян относительно «особого пути» России и невозможности для нее копировать западный путь. Здесь качественных расхождений между бедными и небедными нет, так же как и между представителями разных возрастов.

Как мы видим, рассмотренные нами показатели исследования «Бедность и неравенство в современной России: 10 лет спустя» (далеко не полного и не во всем объективного) отнюдь не подтверждают презрительную характеристику бедных как отдельного сообщества изгоев («лузеров», «маргиналов», «нищебродов»). Эту характеристику, как мы уже писали, упорно навязывают обществу либеральные журналисты, а зарубежные фонды ищут ей подтверждения.

Навязываемая же негативная характеристика бедных направлена на то, чтобы закрепить в сознании существующее и усугубляющееся неравенство в российском обществе, ликвидировать всё еще общие для большинства нормативно-ценностные ориентиры (перенятые из российского, советского прошлого) и приблизить Россию к весьма своебразно понимаемым нашими либералами западным образцам. Притом что и нормальные западные образцы явным образом не могут укорениться в нашей стране — в стране с весьма специфическим капитализмом, близким к криминальному, в стране системного регресса, в стране, где явным образом ослабевает всё, что может иметь созидательное консенсусное значение.

Вера Сорокина

Свидетельство о публикации №114011203643

Суть Времени -Еот 13.01.2014 11:02 • Заявить о нарушении