не для всех...

"Свеча" еще горит, вокруг петарды,

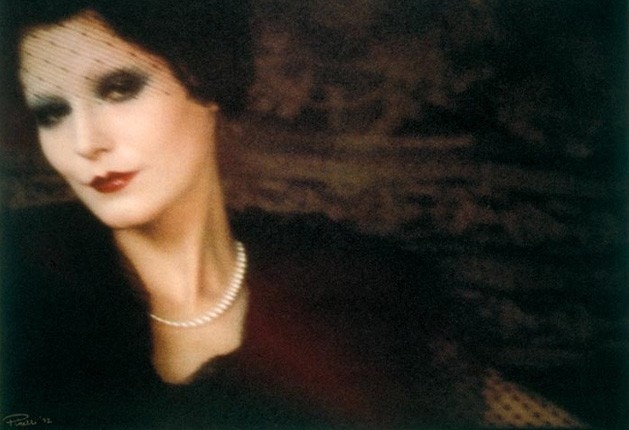

Мадонна Ботичелли потускнела,

А девушка, прерасна, как "Сердарда"!

О чем Вы грезите? Почти свободны...?

Вам Питер близок и кавалергарды?

Вы Пастернаком бредите? Не модно...

Ведь он, как Маяковский из "Сердарды"!

И золотые локоны роскошны,

Как Гиппиус, изысканна и едка,

Поклониики назойливо-дотошны,

И жизнь искрится лунною рулеткой!

Так корабли на Волге, в прошлом веке,

На пристанях, касаясь ватрелиний,

Общительны, как у Язона греки,

"Сердардой", называясь, веселились...

Теперь же мы, "Летучие голландцы",

Соприкасаемся в сети игриво,

И умиляемся, и пишем стансы,

Общение назвав, "Сердардой" мило!

Восьмой уж год текущего столетья,

И подрастают юноши и девы,

Торжественно проходит королева,

Сердардой отсекая междометья!

"Сердарда" упоминается в "Охранной грамоте" Б. Пастернака, непереводимое слово, обшение на причаливших к пристани кораблях, соединенных трапами, название поэтичского кружка, в нем бывали: В.Маяковский, А. Белый, Б. Пастренак

КУЛЬТУРА. ЖИЗНЬ

Олег Клинг

Борис Пастернак и символизм

версия для печати (9225) « ‹ – › »

Диалог, растянувшийся почти на весь ХХ век, между Б. Пастернаком и символизмом дает возможность, а может быть, делает необходимым еще раз присмотреться к соотношению футуризма и символизма. Поэт сам обозначил свои истоки в символизме. Публично — и осознанно — в «Охранной грамоте», в которой Пастернак, по его словам, старался быть «не интересным, а точным». Причем по разным поводам. Во-первых, в связи с музыкой и Скрябиным (впрочем, и музыка, и Скрябин были частью символистского самосознания). «Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне».

Далее упоминается о символистском «Мусагете», откуда вышли почти все молодые московские поэты 1910-х годов.

В этом и во многих других лежащих совершенно в другой плоскости явлениях Пастернак находил черты своего «поколенья». Он видит в цепи «характера случайности и случайностей характера»1 не просто закономерность, а источник энергии, питающей жизнь и отодвигающей смерть. Каждое новое поколение не хочет помнить опыт предыдущего поколения, знающего о смерти, о невозможности изменить жизнь и избежать смерти, которая, согласно мироощущению Пастернака времени «Охранной грамоты», есть неминуемый итог человеческого пути и жизни вообще. Спасение от отчаяния, от ощущения невозможности вырваться с общей дороги — смерти он видит в искусстве. «А чтобы заслонить от них («молодых людей». — О. К.) двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами».

В разные годы своей жизни Пастернак будет возвращаться, почти навязчиво, к оценке и переоценке своего раннего творчества и творчества своего поколения. Уже в 1915 году, вскоре после своего дебюта, в ответ на просьбу Д. П. Гордеева написать вступительную статью к посмертному сборнику брата — Б. П. Гордеева (псевдоним в «Центрифуге» — Божидар), Пастернак сообщал: «Вы, наверное, не знаете, какого невысокого мнения я обо всем том, что происходило и происходит в русской литературе и поэзии за последние десятилетия и в наши дни. Работы Вашего покойного брата ничем не хуже и не лучше всего остального в этом роде. Они оригинальны постольку и оригинальны в том, в чем и поскольку оригинальны все явления этой бедной неплодной эпохи, не исключая, разумеется, и моих собственных блужданий и заблуждений в этой области».

Далее Пастернак предвосхищает недоумение адресата: «Вы спросите, быть может, как согласовать мое участие в футуристических сборниках с этими убогими признаниями?» И отвечает: «О, этот вопрос завел бы меня с Вами слишком далеко, в область исследования характера случайности и случайностей характера»(5, 87).

Ответ на самим собой поставленный вопрос Пастернак даст в «Охранной грамоте». Между письмом 1915 года Д. П. Гордееву и «Охранной грамотой» можно заметить разницу по отношению к искусству. В письме проявляется неверие в способность создать новое в искусстве и в особое предназначение искусства. В «Охранной грамоте» — в противовес времени создания автобиографии — искусство наделяется силой, которой впоследствии — особенно в «Докторе Живаго» — обладает лишь Бог. Потому, размышляя о спасительной силе, наделенной даром бессмертия, воскрешения бытия, он пишет: «За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте».

Пастернак любил риторические вопросы и собственные ответы на них: «Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого — передовое и захватывающее».

Для нас важно, однако, не столько упоминание «символистских» ориентиров, сколько отношение Пастернака к искусству начала ХХ века, реконструированное им почти через два десятилетия: «И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом...»

Но здесь снова Пастернак обращается к понятию «страсти» и продолжает: «...что было без страсти (здесь и далее курсив мой. — О. К.) немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое».

Далее весьма противоречивая, более того, совершенно не совпадающая с оценкой русскими футуристами искусства своих предшественников (особенно — символистов) мысль: «Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведеньи образца».

Здесь подчеркнуто представлена и обнажена своего рода поздняя «апология символизма», которая шла вразрез не только с духом конца 1920—1930-х годов, но и с точкой зрения на символизм, его заслуги и влияние на собственное творчество многих близких Пастернаку людей, к примеру О. Мандельштама (не говоря уже о бывших друзьях по «Лефу»).

Конечно, на коротком отрезке времени, ближе к середине 1910-х годов, позиция Пастернака по отношению к символизму была другая. Уже прошло былое очарование символизмом, и еще не наступил определенный возврат к нему как воплощению принципиально иного состояния культуры ХХ века. Л. Флейшман справедливо полагает: «...к каким бы конечным заключениям ни приходило рассмотрение вопроса о «футуристической» ориентации раннего Пастернака («Пастернак — футурист», «Пастернак — давно не футурист»), представляется заведомо дефектным подход, при котором проблема эта освещается так, как если бы Пастернак в ситуации литературной борьбы 1913—1914 гг. с самого начала занял безальтернативную позицию»2.

Один из ведущих знатоков Пастернака безусловно прав: в 1913—1914 годах позиция поэта была абсолютно «профутуристична». Тем не менее нельзя не обратить внимание на одно обстоятельство.

Уже в 1914 году, продолжая участвовать в футуристическом наступлении на «литературном фронте», Пастернак дистанцируется от футуристов, по крайней мере от С. Боброва. В письме от 1 июля 1914 года гимназическому другу и поэту, близкому «Лирике», А. Л. Штиху Пастернак писал: «Ты знаешь историю предисловия к «Близнецу»? От меня требовали собственного. Я отказал. Полемические мотивы «Лирики» (тогда она была органом Боброва) делали предисловие в его глазах чем-то существеннейшим в книге. (Эта традиция шла от символизма. — О. К.) Стихотворения считал он какою-то иллюстрацией к схватке с символистами («Сл<он> и Моська») — каким-то антрактом с прохладительным, когда сменяются тореадоры» (5, 80—81).

Правда, в этом же письме высказывается не столько разочарование в футуризме вообще, сколько в «Сердарде». После выхода статьи Брюсова «Год русской поэзии. Порубежники» («Русская мысль», 1914, № 6), в которой Пастернак вместе с Асеевым и Бобровым названы были «порубежниками», Пастернак писал тому же Штиху: «...заглавие, сообщенное мне Бобровым, заключает в себе трагедию моего выступления и трагизм того моего невежества, которое заставило меня в 1911 году быть в Анисимовской клике, когда футуризм Гилейцев уже существовал...» (5, 81).

Несколькими днями позже (8 июля 1914 года) Пастернак в письме к С. Боброву отказывается от участия в полемических выступлениях «Центрифуги» (после знакомства с Маяковским в мае 1914 года). «Расставаясь с тобою, я это делаю потому, что надо мне расстаться с тем, во что я постепенно превратился в последние годы...» (5, 83). В этом признании присутствует и знак перемещения от футуризма «Центрифуги» к футуризму Маяковского и группы «Гилея», и ощущение расставания с литературным прошлым. Но уже в декабре 1915 года, как мы помним, в письме Д. П. Гордееву Пастернакдает негативную оценку творческим результатам своего окружения: «...все сделанное нами пока — ничтожно...» (5, 87).

Как явствует из письма К. Локсу, Пастернак в 1917 году (28 января) ставит знак тождества между символизмом и футуризмом, по крайней мере в вопросе «поэтической формы»: «...и у символистов, а у футуристов тем более (курсив мой. — О. К.)... совершенно неоправданна самая условность поэтической формы; часто стихотворение, в общем никакого недоумения не вызывающее, его вызывает только тем единственно, что оно — стихотворение; совершенно неизвестно, в каком смысле понимать тут метр, рифму и формальное движение стиха. А все это не только должно быть в поэзии осмысленно, но больше: оно должно иметь смысл, превалирующий надо всеми прочими смыслами стихотворения» (5, 98).

Однако осознание тождества символизма и футуризма, осознание футуризма как крайнего (фраза «футуристы тем более» в письме Локсу) проявления символизма, позволяет, не отрицая «профутуристическую» позицию Пастернака 1913—1914 годов (Л. Флейшман), прийти к выводу, что уже к 1915-му и особенно в 1917 году сам вопрос о футуристической или символистской направленности поэта снимается: Пастернак мыслит себя в ином творческом измерении.

Здесь обозначается иная проблема: к чему же шел Пастернак после книги «Поверх барьеров», начиная с книги «Сестра моя — жизнь», — назад к символизму, футуризму, который был реакцией на символизм, или к какой-то иной эстетиче-

ской системе, лежащей вне водораздела «символизм — футуризм»?! Безусловно, наивно и невозможно представить, что художник такого порядка, как Пастернак, так болезненно начинающий изживать свое «прошлое», которое еще вчера было его поэтическим «сегодня», мог вернуться в свое литературное прошлое и в прошлое целого поколения.

Свидетельство о публикации №113081308961