В чем причина? 2

Маяковский говорил: «Я себя под Лениным чищу». Что имелось в виду? Что есть великий человек Ленин, и что надо на этого человека ориентироваться. В отличие от Маяковского — гениального, между прочим, поэта — пошлый и мелкий Быков не хочет ориентироваться на великих, потому что тогда его мелкотравчатость будет ясна для всех, включая его самого. Поэтому он хочет навязать великим писателям свою пошлость и мелкотравчатость. Навязать это Толстому, Достоевскому и другим можно только с помощью грубейших подлогов. А дух Рублевки — это и есть дух подлогов, подмен, махинаций. Именно этот дух водит и рукой, и языком Быкова. И дело не только в том, что он не стыдится, занявшись политикой, выступать с конферансом перед «рублевскими» в их святая святых — ресторане. Дело именно в духе. Только обнаружив этот дух, можно понять феномен Быкова. А чтобы обнаружить этот дух, нужно ощутить дух-антагонист, дух великой русской литературы. Тот дух, которому бросает вызов рублевскй антидух, вселившийся в Быкова.

Почему Быков осуществляет свои махинации с вызывающей грубостью? Видимо, расчет на то, что всем, внимательно читавшим авторов, которых он «исследует» в своих публичных лекциях, недосуг его слушать. А не читавшим — нет времени читать в том мире, который был построен два десятка лет назад под веселое похохатывание и самого г-на Быкова, и большинства отечественных интеллигентов, настроенных на радостную волну перемен. Эти «не читавшие» попросту не могли уже читать в необходимом объеме того же Толстого. Они должны были тратить все время, некогда называвшееся досугом, на обеспечение выживания своих семей. Или были детьми, которых уже учили по сокращенной программе и соросовским учебникам. Чем теперь г-н литератор и пользуется, втюхивая современникам «ценные мысли» про тягу великих к здоровому ограничению в себе русской безграничности и про комфорт как обязательный итог, цель и высший замысел. Видимо, всего сущего.

Так ли или иначе, но словцо это наихарактернейшее попадает у него как-то уж совсем не к месту в разговор о русской литературе. Потому что нет в ней места комфорту. Ни у кого нет. Но ведь не ослышались же! Оказывается — как-то по умолчанию у Быкова оказывается — что все поиски справедливого мироустройства, все метания и мучения, все трагические повороты русской всечеловеческой мысли должны пройти один тест: на специфическую результативность. И получить штампик — «комфорт». Но, добавим мы от себя, не получают... Хоть ты будь трижды гений!

Однако как не порадеть родному человечку! Родной литературе, то есть. И Быков радеет. Так возникают трюизмы вокруг «очевидного всем» «тамошнего» рая и будто бы стремления великих к оному раю, но... что называется, «грехи не пускают». Известные коллективные грехи России. Которые — в чем? Опять же, известно. Со времен, когда за вопрос взялся философ А. Ракитов, уж точно. Главный грех — в том самом «культурном ядре». В том, которое отзывается недоумением, когда слышит: «…строй, который не верил в человека, пришел к удивительному комфорту», и порождает неудобные вопросы, типа «для КОГО комфорту?» Ведь надо же признаться, хотя бы после того, как все уже сами наездились и насмотрелись, что западная жизнь весьма разная. Но тех, кто рассуждает о ее комфорте, интересует только тот отсек, в котором живут обладатели оного.

Итак, о ядре, которое так хочется изничтожить во имя комфорта. Что там, в ядре? На уровне языка, наиболее глубинном ментальном уровне, там укоренено определенное представление о «воле». Мы уже затронули пример, из которого явствует наличие этой укорененности. Рассмотрим его же чуть подробнее, вчитавшись еще более внимательно в «Живой труп» Л. Толстого — там ведь дело к одной фразе про «степь» не сводится.

В чем коллизия пьесы? Вокруг чего разворачивается внутренний конфликт? Не сюжет, а внутренняя пружина авторской мысли? Хотя и сюжет тоже. Он в том, что в семье возник «любовный треугольник», и главный герой хочет из него выскочить, избавить от себя жену и друга — очень приличных, «правильных», хороших людей. Что оказывается не так-то просто в условиях действующей бюрократической машины. И даже совсем непросто. И даже ужасно. Но не в этом ведь главное. А в том, что тут-то и возникает противоречие двух идей: либеральной «свободы» и той «воли», которой взыскует почти погибшая (по канонам буржуазной морали), но очень живая человеческая душа. Федя Протасов не укладывается в предписанные рамки. Как не укладывается в эти западные либеральные рамки Россия. Размерчик не тот.

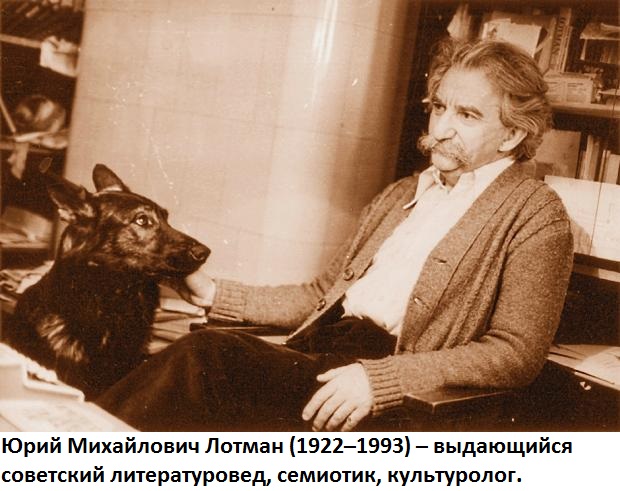

Это все не новость и было разобрано умнейшими людьми предыдущей эпохи. Читаем у М. Лотмана. «В пьесе наслаиваются друг на друга два конфликта. Либеральное понимание свободы воплощено в сюжетной линии, которая связана с судом. Лиза и Каренин становятся жертвами грязной машины, власти чиновников над человеком. Если бы конфликт ограничивался этим, то дело сводилось бы к столкновению беззакония и свободы. В таком варианте пьеса укладывалась бы в общее направление либеральной критики дореформенного суда или его пережитков в послереформенное время. Но сюжет Толстого вводит более сложный конфликт. Неслучайна оговорка Феди: «То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной?» Вопрос не только в том, чтобы обеспечить право Лизы на развод (в этих рамках сюжет укладывался бы в либеральную проблематику). Либеральному понятию свободы Толстой противопоставляет анархический максимализм. Оговорка Феди Протасова выдает другую мысль: свобода — выше морали и любых ее условностей; закон и мораль — порождение цивилизации, а свобода — присуща человеку. Виктор и Лиза вступили в конфликт с уродливыми социальными законами, а Федя выступает в принципе против социальных законов, противопоставляя им свободу чувств, таланта и безграничность права человека на выбор своего пути. Примитивно перефразировав эту ситуацию, можно говорить о столкновении либерального свободолюбия и безграничной «архаической» воли, опирающейся на природу человека».

То есть на взгляд Толстого нравственность человеку присуща от природы, и незачем накладывать на первичную «волю» ограничительные рамки западных институтов, превращая ее в суррогатную «свободу». Путь к заложенной в человеке правде и нравственности — не через страх наказания. Русский путь совершенно иной. И конечно, связан с восприятием мира — природы и человека — как Божьего творения. Когда герой «Идиота» говорит о возможности спасения через красоту, он ведь тоже о целостности, о красоте, просветленной Духом, говорит. Или в «Дневнике писателя»: «Величайшая красота человека, величайшая чистота его... обращаются ни во что, проходят без пользы человечеству... единственно потому, что всем этим дарам не хватило гения, чтобы управлять этим богатством».

И надо суметь вернуться к себе «подлинным», к Замыслу, а не ограничивать законом его искажение. Примерно это есть русская мысль. Но она ведь категорически не равна западной. Как и либеральная «свобода», прорывающаяся маленьким бунтом против буржуазных устоев, никак не равна пресловутому «бессмысленному и беспощадному» русскому бунту. Которого не зря боялись и боятся. Право, есть чего!

Кстати, о двух разных подходах к обузданию зла. Они ведь во всех мелочах проявляются. Вот в предыдущем номере газеты «Суть времени» была статья наших новосибирских товарищей с интереснейшим сравнением плакатов о детстве — советских и современных, от ювенальщиков. Там, в частности, два плаката, призывающие взрослых не бить детей. С этим скверным пережитком в СССР сразу стали бороться. И видно, как: «Чем ребят бранить и бить, лучше книжку им купить» советует «темной крестьянке» плакат. А рядом — нынешний ювенальный, калька с западного, с угрозой: «Не выходи за рамки!». То есть в одном случае предлагается выйти за рамки — наверх! А в другом — держат человека в этих рамках страхом кары. Мы не раз обсуждали разницу между западным подходом, основанном на обуздании неисправимого зла мира, и православным подходом, основанном на преображении мира. Указав еще раз на принципиальную важность этого разногласия, дадим опять слово Лотману, который убедительно показывает, в какой степени Толстой отторгает либеральный подход.

«В «Живом трупе» герои делятся на тех, чьи поступки «правильны» с точки зрения какой-либо общественной роли, и на погибших, непредсказуемых — пьяниц, художников, людей вне общества. Чиновники, люди суда, с одной стороны, и Виктор и Лиза, — с другой, при всей противоположности характеров и нравственной их оценки, имеют одну общность: их поступки правильны с какой-либо заранее заданной точки зрения, то есть предсказуемы, и поэтому, с позиции Феди Протасова, непереносимо скучны. В них нет неожиданности; нравственные или безнравственные, они в равной мере лишены поэзии. Это и делает подобную жизнь для Феди Протасова тюрьмой. Как блоковский Арлекин, Федя жаждет прорыва в мир свободы (анархист понятнее Толстому, чем либерал). Федя, как из тюрьмы, убегает из семьи, в которой царила добродетель, но «не было изюминки, — знаешь, в квасе изюминка, — говорит Федя Протасов, — <…> не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься». «Изюминка» — образ непредсказуемого, случайного, того, что не является обязательным элементом структуры, без чего система остается собой, описывается одинаковыми моделями, но без чего жить в ней делается невозможно».

«Что немцу здорово, то русскому смерть», — гласит известная поговорка. Переделать русского в немца и есть задача по слому ядра. А иначе — слишком непредсказуемо, слишком опасно, слишком безнадежно в плане окорачивания этой «самости». Ее окорачивают, давят, она вроде уже ложится, уже нет ее и — р-раз! Тут как тут! Одно слово — Ванька-встанька. Так что хватит нам удивляться, почему ведут войну с этим «русским духом». А вам, будь вы на месте западников, охота было бы все время под угрозой такого вставания в полный рост жить?

И тут стоит перейти от напоминания, что есть великая литература, очень глубоко рассматривающая проблему этого «полного роста», — к концептуальным вопросам, явным образом подчиненным определенной политической линии.

В 2008 г. «Новой газетой» была опубликована огромная статья Юрия Афанасьева под знаковым названием «Мы не рабы? (Исторический бег на месте: особый путь России)». И совершенно не газетный объем публикации, и вынесенная в название тема сделали текст фактически программным для всей группы наших специфических западников. Которая особенно и не скрывала своей задачи как пятой колонны, но опубликованием данного манифеста явно «пошла на Вы». И с тех пор мы много услышали «приятного» о большинстве, особенно за последний год. Но это уже был год окончательной разнузданности. Толчок же нынешней разнузданности — всем этим высказываниям про «быдло», «рогатый скот», «мух» и «анчоусов» — дала именно афанасьевская статья 2008 года, сопровождавшаяся к тому же еще откликом Б. Стругацкого. Это публичное «перестукивание», как его назвал Стругацкий, двух корифеев дало легитимацию на окончательное раскалывание общества. И, подчеркнем, жесткое оформление принципиальнейших расхождений между позициями большинства и меньшинства (а они были всегда!), их отливание в формы холодной гражданской войны — было начато именно нашим «прогрессивным меньшинством».

«Давно (с незабвенных времен «самиздата») не получал я такого удовольствия от публицистики, как при чтении Вашей статьи, — начинает свой ответ Борис Стругацкий. — Я знаю, конечно, что ничего не изменит она и не заполнит ни в какой мере всепобеждающую Пустоту, но она высечет, я уверен, десятки и сотни искр из родственных душ, которые есть, которые всегда были и которые будут всегда».

И сразу в ЖЖ родственные души стали активно перепечатывать чьи-то слова о том, что «срок годности России истек». Такой вот приговорчик. Но что же Афанасьев, что там насчет «рабов» под вопросом? Да, вы правильно догадались, никакого вопроса тут нет. Главная печаль Юрия Афанасьева о том, что Россия так и не может соскочить с протоптанной колеи, поскольку «аморальное население» и не желает этого, а наоборот, откликается всякий раз лишь на имперский призыв. Эта колея слишком уж глубока, и каждый раз на историческом распутье русский витязь не делает верного выбора.

Заметим, с образом перестройки как перепутья и будто бы уникальной возможности в «особых точках истории» перескочить на какой-то совершенно иной, правильный путь, мы уже сталкивались прежде. Это старая перестроечная мысль М. Гефтера (его статья «Перестройка или перепутье?»), и это недавние, 2012 г., высказывания Б. Стругацкого — мы касались их в статье «Перестройка-2 на марше». То есть тема не нова, не оригинальна, заявлена была Гефтером в 1988 г., в 2008 получила расширенное толкование у Афанасьева и теперь входит в либеральный катехизис.

Но поскольку Ю. Афанасьев, изрядно обогатив данную метафору развернутыми обсуждениями, все же так и не дал четкого ответа, как именно возможна желанная для «родственных душ» телепортация целой страны с двухтысячелетней историей на иные пути, — нам придется самим разбираться в этой отнюдь не пустопорожней мечтательности «дельфинов». К чему и переходим в следующих публикациях.

Мария Мамиконян

Свидетельство о публикации №113062704300

Помните: "Мне Маркса жаль, его наследство..."?

Причем оголтелые либералы в некотором смысле представляют зеркальное отражение собственных радикальных противников...

я Слышу 27.06.2013 13:20 • Заявить о нарушении