Еще раз о сути экономических войн

Беспощадная, зловещая новизна ХХI века не укладывается в сознании очень и очень многих. Порою даже тех, кто решил встать под наши знамена. Всем, кто отторгает эту зловещую новизну, надо бы перечитать толстовского «Холстомера». Коня хотят зарезать. К нему подходит живодер. А конь в свойственном ему ключе рассуждает: «Наверное, лечить будут».

Разница между экономической войной и экономической конкуренцией ровно такая же, как между пришествием живодера по душу этого самого Холстомера — и пришествием ветеринара. Ветеринар ведь иногда лечит больных животных очень жестоко. Но он их лечит. А живодер может перед тем, как убить, даже ласково потрепать по холке.

Конкуренция бывает очень жестокой. Конкурентов разоряют, выбрасывают с рынков. Проигравшие конкуренты сходят с ума, кончают самоубийством. Но это все — не та страшная, зловещая новизна, с которой мы сейчас сталкиваемся. Это другой — классический, а не постклассический — мир. Знакомый нам по фильмам и книгам. По всем этим Драйзерам, Джекам Лондонам и так далее.

Не желая признать жестокую новизну в том, что касается экономических войн, защищаясь от этой новизны, многие защищаются и от другой новизны, связанной с наличием разного рода войн. С возможностью врага уничтожить государство и народ, ударив почти невидимыми способами по почти неощутимым точкам. Поразительно, что эту новизну отторгают люди, с невероятной силой переживающие крах СССР. Люди, которые ведь точно знают, что ни один самолет не взлетел, ни один танк не выехал из ангара — а страны не стало.

Пытаясь осмыслить для себя это «не стало», разместить его в своем сознании, люди подбирают объяснения, сообразные существующим у них матрицам. Матрицам, унаследованным из классического советского периода.

Они не понимают того, что эти матрицы уже сильно искорежены врагом, применившим против них излучение, по разрушительной силе вполне сходное с рентгеновским.

Они не понимают также, что зловещая новизна не может разместиться даже в неповрежденной матрице их классического сознания.

И, наконец, они боятся, что если эту новизну начать впихивать в их классические матрицы, то она поломает матрицы, которые они берегут. С чем тогда они останутся?

Они боятся этого оправданно. Нельзя просто впихивать новое содержание в прежние матрицы. Надо постепенно воздействовать на старые матрицы так, чтобы дозированная новизна содержания постепенно меняла матрицы. А в измененные матрицы могло входить больше и больше нового содержания. Чем больше его войдет, тем сильнее будут меняться матрицы. Чем больше будут меняться матрицы, тем больше может в них войти нового содержания. Новое содержание — матрица-штрих. Матрица-штрих — еще более новое содержание, оно же содержание-два штриха. И так далее. Модифицированный вариант знаменитых формул Маркса.

Только на это мы можем рассчитывать в нынешней ситуации.

Досужие рассуждения по поводу того, что границы между видами войн так же подвижны, как границы между войной и конкуренцией, предлагаю выбросить в мусорный ящик. И заняться делом — то есть размещением в своем сознании нового содержания и мягкой трансформацией сознания с тем, чтобы оно не рухнуло, а стало сообразным этому содержанию.

Враг не верит в то, что мы это осуществим. Потому что мы взыскуем таких трансформаций ума и души, которые порой осуществляли на уровне малых групп, но никогда в короткие периоды не осуществляли в масштабах общества или в масштабах крупных социальных групп, входящих в это самое общество. Но нам ничего другого не остается. Враг загнал нас в «Зону Ч», и мы можем выбраться из нее только так.

Что же касается того, что границы размыты, то они всегда размыты. В мире нет четких границ. Они существуют только на бумаге. Да и то — раз есть перо, проводящее линии, то есть и размытость границ. Даже в классическом мире граница — это не линия, а узкая полоса.

А в мире квантовом, например, все границы превращаются в причудливые диффузные полосы, облака и тому подобное. Но необходимость разграничивать по-новому не означает отсутствие разграничения как такового.

Итак, еще раз о разграничениях.

Принципиальное отличие экономической войны от конкуренции заключается в том, что экономическая конкуренция ведется в рамках правил, строго определенных национальными законами и международными соглашениями (конвенциями).

Непримиримо и беспощадно конкурировать с соперниками на внутреннем или мировом рынке по цене, качеству, ассортименту, потребительной привлекательности продукции или услуг — законно. А если к перечню законных способов конкуренции добавляются экономический шпионаж... или взятки чиновникам, принимающим экономические решения... или злонамеренная дезинформация таких чиновников насчет последствий этих решений... или шантаж власти угрозами безопасности страны, социальных групп, лично представителей власти... или теракты и диверсии, и т. д. — то это уже экономическая война.

О шпионаже и диверсиях я уже говорил в связи с энергетическими войнами. Но бывает и иначе.

Например, предложения правительству Египта закупать зерно у США, Канады, России или Казахстана, где каждый из продавцов называет наиболее выгодные условия своих контрактов, — это конкуренция. А приватные переговоры, в которых правительству Египта объясняют, что если оно решит покупать российское или казахстанское зерно, то не получит транш кредита МВФ для его оплаты, и в стране начнутся голодные бунты, — это уже экономическая война.

Соперничество внешних компаний за консультационные услуги корпорациям и правительствам по выбору экономической стратегии, повышающей эффективность национальной экономики или ее определенных отраслей, — это конкуренция. А предоставление таких «консультационных услуг», которые приводят к разрушению и деградации национального хозяйства или его попаданию в разного рода «ловушки стагнации», — это экономическая война.

Но экономика — это сложная подсистема общества и государства. У экономики есть и собственная системная связность, и собственные подсистемы. Значит, системная война с экономикой должна — опять-таки, системно — включать в себя различные «военно-экономические» механизмы и инструменты, адресованные разным подсистемам экономики.

Отсюда следует, что анализ экономических войн должен начинаться с рассмотрения (по необходимости краткого) хозяйственно-экономической системности.

Любая хозяйственно-экономическая система включает реализацию таких функций, как

– производство;

– распределение;

– обмен;

– потребление.

Все это было еще в эпоху родовых и родоплеменных общин.

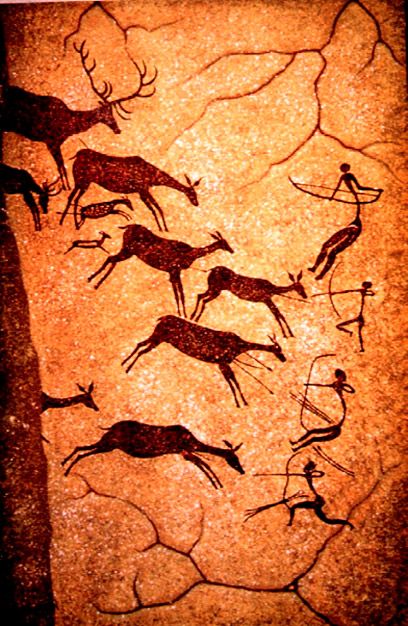

Накопать съедобных кореньев, добыть обломки кремня и сделать из них рубила, топоры, скребки, наконечники копий, наловить рыбы и сделать из ее костей иглы, убить пещерного медведя и обустроить для своего рода его пещеру, сделать лежанки и одежду из его шкуры и амулеты из его клыков — это производство.

Разделить полученную еду, одежду, орудия труда между воинами, женщинами, детьми, стариками — это распределение.

Договориться с соседним родом о том, чтобы за охру для ритуальной раскраски воинов получать от него обломки хорошего прочного кремня — это обмен.

Использовать произведенное (добытое, сделанное) и обмененное для выживания и роста рода — это потребление.

А если соседний род кремни в обмен на охру не отдает, а без кремня не накопать нужных кореньев и не обеспечить удачной охоты? Тогда можно попытаться кремни украсть или отнять силой. И это уже первая — в том числе, экономическая — война.

С той древней эпохи человеческие сообщества проходили длинный путь хозяйственно-экономического развития.

Сначала — до натурального (традиционного) хозяйства, в котором почти все необходимое для жизни рода/племени производилось, распределялось, обменивалось и потреблялось в рамках общины, и лишь незначительная часть приобреталась за счет межобщинного натурального (как сейчас говорят, «бартерного») или денежного обмена. И где уже была, наряду с общинной собственностью, и частная собственность.

Затем хозяйственно-экономическое обеспечение общества развивалось до городских/государственных систем. Которые были устроены, в современных терминах, «административно-командно», но с профессионально-кастовой специализацией населения (рабы, свободные земледельцы, ремесленники, торговцы/купцы, госслужащие, жрецы и т. д.). И где одновременно была и частная собственность (в том числе, на орудия труда), и товарное (то есть, не только для себя, но еще на обмен и продажу) производство предметов потребления и услуг.

Такой была, например, хозяйственная система Древнего Египта с ее преобладанием государственного накопления и распределения ключевых (трудовых, продовольственных и т. д. ресурсов). Вспомним в связи с этим, в частности, библейский сюжет о «семи годах тучных коров», во время которых изобильные урожаи зерна копились в фараоновых закромах, и «семи годах тощих коров», во время которых выживание народа и государства обеспечивалось централизованными раздачами хлеба.

А одновременно в том же Древнем Египте были частная собственность, налоговая система, рынки и торговые (натуральные и денежные) обмены. Включая внешнюю торговлю со странами Ближнего Востока, Африканского Рога и даже Передней Азии. И были внешние вооруженные (собственно военные) и военно-экономические конфликты.

Но примерно такими же были (разумеется, со своей спецификой) и хозяйственно-экономические системы древних Вавилона, Ассирии, Китая, Индии.

Не буду здесь описывать дальнейшее развитие хозяйственно-экономических систем (на эту тему есть немало хороших книг). Укажу лишь, что из рассмотренных выше «корней» в итоге выросли и административно-плановые экономики, и либерально-рыночные экономики с преобладанием частной собственности, и так называемые «смешанные» экономики со сложным взаимодействием государственной и частной собственности и, соответственно, рынка и плана.

И отсюда же выросла и современная глобальная экономика с ее системой межгосударственной торговли товарами и услугами, глобальной финансовой системой и множеством взаимоувязанных подсистем производства, распределения, обмена и потребления.

В условиях такой сложности национального и мирового хозяйства любая экономическая война не может не являться — просто по факту системности хозяйственно-экономической деятельности — частью взаимосвязанных, многоплановых и многоракурсных военных действий.

Но принципиальная новизна постклассической эпохи состоит в том, что в «новых войнах» экономические, идеологические, информационно-психологические, концептуальные и т. д. средства ведения борьбы используются не только системно, но иногда вообще без применения вооруженных сил.

При этом военно-экономические действия противника могут адресоваться разным подсистемам хозяйственно-экономической системы противника. Экономическую войну могут вести в целях подрыва финансовой системы (финансовые и валютные войны). Или в целях подрыва сырьевого базиса (ресурсно-сырьевые, в том числе энергетические, войны). Или в целях подрыва потенциала экспорта и импорта (торговые и тарифные войны). Или в целях подрыва технологического уровня и массовой квалификации кадров объекта войны (научно-технологические и образовательные войны), и т. д.

А еще могут вести все эти типы экономических войн одновременно.

А еще есть и такой тип экономических войн, целью которого является «смысловая перевербовка» широких масс страны-объекта войны и ее управляющего класса. Такая перевербовка, чтобы управляющий класс поверил в искренность и правильность экономических рекомендаций врага. И (добровольно и самостоятельно!) применил такие — убийственные — стратегии экономического управления, которые парализуют экономику, создают в стране-жертве кризисные социально-экономические и политические ситуации, и препятствуют выходу из кризиса.

Но подобные сложные «смысло-экономические» войны мы обсудим позже. А начнем с самого, видимо, древнего типа экономических войн — торговых войн. И постараемся проанализировать их наиболее существенные современные трансформации и результаты.

Об этом — в следующей статье.

Юрий Бялый

Свидетельство о публикации №113062500210

Суть Времени -Еот 25.06.2013 00:20 • Заявить о нарушении