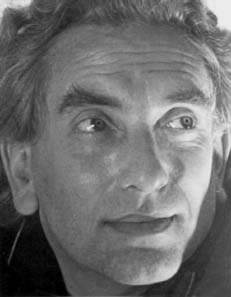

А-р Воловик

(1931- 2003)

Жене и Музе

(Рина Левинзон)

1949г.

"Мне повезло однажды, слава Богу!

Я выстрадал или пришла пора –

Я сделал точный выбор на дорогу

И выиграл в любовь.

Такая есть игра…

Молю, Господь, моей жене прелестной,

Чей нежный дар небесного верней,

Дай доли и удачи. Нам ли вместе,

А если по отдельности, то ей.

А если сердце биться перестанет,

Что тяжба душ, что перевес в борьбе!?..

Дай счастья ей, когда меня не станет.

Пока я здесь, я помогу Тебе! –"

ИЗ ИНТЕРНЕТА

http://mishpoha.org/nomer14/a4.php

ЖУРНАЛ "МИШПОХА"* №14 2004год

*семья(иврит)

НА ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ РИНЫ ЛЕВИНЗОН

НО Я ЖИВУ. Я – ВЕЧЕН!

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВОЛОВИКА

На стекла вечности уже легло

Мое дыхание, мое тепло…

Осип Мандельштам

Когда умирает поэт, пронзительнее вглядываешься в его стихи и со щемящей остротой ощущаешь биенье его обнаженного сердца, обращенного к тебе - живому и еще, с Божьей помощью, живущему. Да, как и все смертные, поэты, увы, в определенный срок уходят из жизни. Но в отличие от прочих смертных, душа поэта, как мне кажется, не улетает в небеса, а запечатленная в слове, в его стихах, остается с нами навсегда. В этом - горькое, выстраданное, но и счастливое преимущество поэтов перед остальными людьми. И хотя душа стихотворца всегда устремлена в объятия собеседника, слушателя, читателя, пишет поэт все-таки, прежде всего о себе и для себя.

Как говорил Пушкин: «В других землях пишут или для толпы, или для малого числа… должно писать для самого себя…».

Вот и в стихах ушедшего из жизни пять лет назад Александра Воловика предстает перед нами душевная и духовная исповедь большого поэта, который однажды сказал о себе с предельной, я бы сказал, интимной доверительностью (а по-другому настоящий поэт и не может):

Я – из довоенного теста,

Из тех незабвенных расей…

И плачу над глупостью текста,

А, может, над жизнью своей.

В другой раз – в стихотворении – «Стоило» - Воловик, поддавшись минутному творческому сомнению, мучительно размышлял:

Стоило ли распахивать

Тяжкой земли пласты?

Стоило ли распахивать

Руки – когда пусты?

Сколько себя ни обхватывай,

Этим объятьям не греть.

Стоило ли после Ахматовой,

Рядом с великими – петь?

.....

И не совсем уверенно заключал:

… Стоило? Может, не стоило…

Стоило, говорят.

И он еще спрашивал! Безусловно, стоило. В этом лишний раз убеждает вечер, посвященный памяти замечательного поэта и человека, вечер, который уже в пятый раз проводит вдова поэта и сама замечательная поэтесса Рина Левинзон. Вечер, прошедший недавно в Иерусалимском общинном доме, как всегда, собрал поклонников творчества Рины и Александра, их друзей и просто любителей поэзии.

.....

На вечере звучали стихи из последней, увы, предсмертной книги Александра Воловика, названной просто и конкретно – «200 стихотворений». Стихи эти и есть лучшее свидетельство того, что распахнутые руки поэта были отнюдь не пусты, и объятия его грели, греют и еще долго будут согревать многие поколения читателей.

Много лет назад поэт сказал о себе: Пророчествам не подлежу,/ Суду мне подобных не внемлю./Я просто мой путь прохожу / В обетованную землю.

Этот путь, физически начатый Воловиком почти тридцать лет назад, а метафизически, естественно, - намного раньше, он прошел достойно, без шума и суеты, без ложного пафоса и фальшивых сантиментов. Таков же его подход и к поэтическому делу:

Это ремесло сурово,

И возвысит нас всегда

Не возвышенное слово,

А простое – из гнезда.

Потому-то к поднебесью

На единственном крыле

Нас вздымает только песня,

Что сложили на земле.

Да, Александр Воловик – поэт земной, природный, естественный, а потому – возвышенный и вечный. Помните, у Мандельштама: «Не многие для вечности живут…»? Так вот, Воловик один из этих немногих. Есть у него в книге «Судьба и Воля» небольшое, может быть, чуть ироничное стихотворение, которое заканчивается так: «Кому земля принадлежит? Тому, кто в ней не зря лежит». Не о себе, конечно, говорил поэт. Но сегодня, когда, к невыносимой горечи нашей, он сам уже лежит в земле, мы понимаем, что он был прав, когда утверждал, что тому «принадлежит земля», кто с ней прожил не зря.

Вообще, Воловик часто обращался к этой вечной и непостижимой теме - жизни и смерти, подведению итогов, неизбежному уходу в небытие. И его отношение к этой теме – мудрое, философское, без паники и истерии, но и без панибратства и эпатажа.

И мы когда-нибудь сгорим,

Оставив теплый след.

И мы когда-нибудь поймем,

Что этот срок ничей.

И мы когда-нибудь уйдем

В мерцании свечей.

Но не надо бояться этого, поскольку:

Нет ни бессмертия, ни смерти.

Есть жизнь. И миг, где жизни нет.

И только в стихотворении «Мои тысячелетья», где поэт отождествляет себя с еврейством, он позволил себе воскликнуть, правда, не без горького оптимизма:

… Вокруг костры горят.

Но я иду. Но я живу. Я – вечен!

И я оставлю правнукам седым –

лишь только бы их возраст прерван не был! –

огонь и память, красоту и дым,

который – даже он! – ведет нас в небо.

Свидетельство о публикации №112120809447