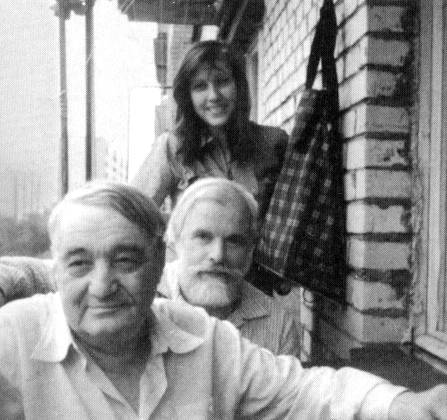

Лев Гумилев - Дмитрий Балашов

Журналистка Людмила Антипова записала беседу ученого Льва Гумилева с писателем Дмитрием Балашовым, автором повестей и романов о Московской Руси

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Лев Николаевич, из предисловия к Вашей книге "Этногенез и биосфера Земли", написанной 15 лет назад и изданной в 1989-м, я с удивлением узнала, что в нашей стране у Вас нет последователей и учеников. Дмитрий Михайлович Балашов, однако, считает себя Вашим учеником и именно в этом качестве намерен участвовать в настоящем разговоре…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: И таких людей еще пять или шесть, по крайней мере, мне известных. Что же касается моих последователей - я абсолютно, убежден, - их у меня порядка нескольких десятков человек. Имеется у меня аспирант (речь идет о Ермолаеве В.Ю., защитившем в 1991 г. диссертацию под руководством ЛЕВ ГУМИЛЕВ - прим. ред.), имеются у меня доктора наук, которые, я уверен, меня понимают и разделяют основные положения моей теории. И имеется Академия наук, представитель которой, академик Трухановский (В. Г. Трухановский [1914-2000], акад. РАН, специалист в области истории Великобритании и международных отношений, автор множества биографий британских деятелей, гл. редактор «Вопросы истории» в 1960-87 гг.), объяснил мне, почему меня там ненавидят. Три причины. Причина первая. Вы пишете, сказал он, оригинальные вещи, но это не страшно, все равно мимо нас Вы не пройдете, нам же их и принесете. Хуже другое: Вы доказываете Ваши тезисы так убедительно, что с Вами невозможно спорить, и это непереносимо. И, наконец, третье: оказывается, что мы все пишем наукообразным языком, считая, что это и есть наука, а Вы свои научные суждения излагаете простым человеческим языком, и Вас много читают. Кто же это может вынести?!

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Ваши читатели. Спросите библиотекарей, - Ваши книги давно уже пользуются популярностью, и спрос на них стремительно растет. И сугубо научное и "неудобоваримое" название - не помеха для не обученного древнегреческому и латыни нынешнего читателя. "Этногенез и биосфера Земли" в Ленинке нарасхват - я сама видела на столах у консультантов листки с крупно написанными шифрами этой книги, - настолько часто ее спрашивают читатели.

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Выходит, академик прав!

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Тем более, что последняя книга Льва Гумилева и названа просто и ясно: "Древняя Русь и Великая степь". Правда, я не уверена, что она дойдет до заинтересованного читателя, - сужу по смехотворно малым тиражам предыдущих Ваших книг (мне уже приходилось писать об этом в "ЛГ" Вот и Ваша монография, "Этногенез и биосфера Земли" - практически, раритет с момента выхода - 11 тысяч книг… Сколько же экземпляров книги "Древняя Русь и Великая степь" сошло с типографских машин?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: К сожалению, пятьдесят тысяч. Книги издавали в темпе, темп был спешный, и поэтому забыли поместить указатель. Я составил его и вовремя подал. Но, вместо того, чтобы поместить указатель, сняли фамилию моего редактора, Андрея Геннадьевича Шемарина. Он два года работал со мной вот за этим столом, задавал мне самые интимные, самые ехидные вопросы, мы с ним подружились. И решили выпить водки, когда книга выйдет. Но она вышла без указателя…и водка осталась не выпитой.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Остается надеяться, что когда-то за этим же столом, Вы раскроете новое издание "Древней Руси и Великой степи" с компасом-путеводителем по этим исчезнувшим пространствам истории. Впрочем, уже не исчезнувшим, потому что существует эта книга, и Ваш ученик, - Дмитрий Михайлович Балашов,…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: …более известный, чем я…

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: …воссоздающий в своих книгах историю уже Московской Руси, художественный образ ее на прочной канве надежных научных данных. На природу Вашего творческого "союза писателей и историков", в одном лице, поможет пролить свет небольшая цитата из последнего романа Дмитрия Балашова "Отречение": "И потому - муравьиная ежечасная работа тех, кто творит и сохраняет память народа, кто не дает угаснуть традициям веков, безмерно важна. Без нее умирают народы и в пыль обращаются мощные, некогда гордые громады государств". Как было в жизни, Дмитрий Михайлович, - как свела Вас судьба со Львом Николаевичем?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Все решил интерес к работам Льва Николаевича Гумилева. Сам я по специальности фольклорист. То есть, изучая, скажем, народную песню, я имею дело со множественностью - вариантами песни, записями ее. Эту множественность, чтобы изучить, надо "разложить спектрально", с учетом времени и места, где появился вариант песни или баллады. Таким образом, возникает необходимость в каком-то инструменте и, в свою очередь, невольно ставится вопрос об общих законах развития культуры. А этих законов нет. Есть высказывание Маркса в предисловии к "Критике политической экономии", быть может, самое гениальное у него, - о том, что никакой связи между прогрессом экономики и развитием культуры нет и быть не может.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Лев Николаевич, Вы придерживаетесь того же мнения?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Я вполне уважаю Маркса - за это и аналогичные высказывания.

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Так вот, этой связи действительно нет (хотя мы все эти десятилетия упорно пытаемся ее найти, залезая в вульгарный социологизм). Но это и не значит, что историю культуры можно представить просто как цепь фактов. Существует процесс. Значит, должны быть и законы, отражающие его развитие, не так ли? С чем он связан? Если считать, скажем, искусство фольклора, общим выражением народных духовных представлений, то связь впрямую должна быть с каким-то общественно-духовным развитием наций, по терминологии Льва Николаевича, - этносов.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: То есть, как ученый, Вы были готовы к восприятию главных положений учения Льва Николаевича?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Я сразу увидел в нем великолепную возможность для построения, наконец, истории народной культуры (да и культуры вообще), как процесса осмысленного, со своими законами, связанного с разными стадиями в развитии этноса. Фольклористу проще простого было принять постулат гумилевской теории - этнос не состояние, а процесс, - интуитивно, я понял это. А чтобы понять суть явления, связать и обобщить уйму научного материала и сформулировать теорию этногенеза, что и сделал Лев Николаевич, - нужна была гениальность. Моего же таланта (допустим, я им обладаю) хватило, чтобы убедиться в правильности собственных смутных и полусмутных представлений, которые я бы за всю жизнь не свел воедино, в такую вот теорию, путем гениального обобщения… Точнее, эти представления получили основание. Вот тогда я решил встретиться с Львом Николаевичем.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Неблизкий путь для встречи людей, живущих в одном городе, ведь вы оба - питерцы…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: У нас в России, между прочим, очень принята этакая, маслено-хамская, манера: идти знакомится с гением, а потом в прихожей тихо спрашивать - скажите, а что он написал?

Я поступил наоборот. Пошел в библиотеку, выписал все вышедшие из печати труды Льва Николаевича и внимательно их изучил. Потом отправился по Ленинграду искать автора. Прошел по всем учреждениям, где он работал, наслушался всяких околичных и, чаще, недружелюбных высказываний о нем и его трудах…

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: От кого же?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: От научных сотрудников, от коллег, так сказать… А потом сам пришел домой ко Льву Николаевичу. Пожалуй, это единственный случай, когда я сам шел на встречу, меня просто привело, без всяких там гамлетовских вопросов.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: И как Вас встретил будущий Учитель?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Достаточно недоверчиво. Было это … даже не помню, когда именно…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Семьдесят второй, по-моему, год.

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Наверное, да… Я тогда уже написал "Марфу Посадницу". И там я очень свирепо разобрался во всех социальных аспектах жизни Древнего Новгорода. И поставил точку, - понял, что это не главное, что это нужно просто учитывать и переходить к, более общим, категориям.

Страсти, классы и идеалы

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ (продолжает мысль): Так, категория этноса, патриотизма есть категория более высокая, чем категория классовой принадлежности. Последнюю можно сменить, - этническую принадлежность сменить нельзя.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: А как насчет тезиса о том, что История есть история постоянной борьбы классов?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Это выдумка, хотя трения межклассовые существуют всегда и в некоторые эпохи обостряются, - когда класс перестает исполнять свое назначение в обществе. Ну, а любой класс, даже самые роскошные рабочие, - если им сказать, что они могут на завод не ходить, а зарплату получать будут, - сопьются и деградируют в ближайшие годы.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: А не обратятся ли они к творчеству, не создадут ли шедевры искусства, литературы?…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Голубые мечты интеллигентов XIX века! Не к литературе и искусству они обратятся, а к водке и игре в домино. Вот.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Вы заговорили о дворянах, а они-то обратились к другому …

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Дворяне обратились к тому же самому, и не столько к шампанскому, по расхожему представлению, сколько к той же водке, что интересно. Затем, они травили зайцев на крестьянских полях, еще не убранных, ездили в Париж, бегали за крестьянскими девками,…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: …а девки визжали и были очень довольны. Поэтому со временем образовалось большое количество носителей пассионарности среди крестьян и детей крестьян, которые по социальному положению, числились просто "подлым" сословием, но хотели выйти из него и занять ведущее место, потому, что законы природы и социальные законы никак не соответствуют одни другим.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Корень слова "пассионарность" латинский и означает "страсть". Лев Николаевич, для читателей, не знакомых с Вашей теорией, изложенной в книге "Этногенез и биосфера Земли", позвольте привести выдержку из нее, - ведь сам термин введен в научный обиход именно Вами.

"…Пассионарность - это биологический признак; а первоначальный толчок, нарушающий энергию поля, - это появление поколения, включающего некоторое количество пассионарных особей. Они самим фактом своего существования нарушают привычную обстановку, - потому, что не могут жить повседневными заботами, без увлекающей их цели". Поясните на конкретных исторических примерах Вашу мысль, Лев Николаевич.

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Возьмите, пожалуйста, такого человека, как граф Строганов. У него был сын, министр, довольно толковый, но ничем себя особо не проявивший, и другой сын, сводный брат министра, фамилия которого по женской линии Воронихин. Посмотрите на Казанский собор - весьма наглядно…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Я бы добавил несколько минорную ноту. Дело в том, что упадок пассионарности, обозначившийся в XIX веке, коснулся верха так же, как и низа, и значительное число помещиков передавали известным биологическим путем уже не пассионарность, а собственно, отсутствие оной тем же крестьянам. То есть, они плодили субпассионарниев, - особей, пассионарный импульс которых меньше инстинкта самосохранения.

В итоге же военное служилое сословие, которое прежде спасало Россию от многочисленных бед, в считанные годы, выродилось: с треском проиграло Крымскую войну, которую очень трудно было проиграть. Это не мое частное мнение. Стоит почитать статьи Энгельса о Крымской войне, где он предсказывал неотвратимую победу русского оружия. И, по-моему, его нелюбовь к русским сильно подогревалась потом тем, что мы не оправдали его ожиданий… А потом, буквально через несколько лет, в 1861 году, дворянско-помещичье сословие, как не выполняющее своего назначения, было, так сказать, ликвидировано как класс. В ближайшее время они сумели прокутить и спустить те имущества, которые им были оставлены.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Но вот началась эпоха революций, - и?…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Много было разговоров в эту самую эпоху о барах и так далее, но, простите, от реального конца русского барства до семнадцатого года прошло уже, собственно, два поколения. Дворян сменили разночинцы, пришедшие к фактической власти, выходцы, кстати, из тех же крепостных крестьян. А из того дворянства, что осталось, так сказать "на плаву", - о, это были люди совершенно уже другого плана, это были труженики, свирепо умеющие работать.

Очень поучительны мемуары математика и кораблестроителя Крылова, прожившего свыше 90 лет (он умер около 1943 года), для понимания психологии дворян - пассионариев, в частности, подобных Столыпину. Ведь он сознательно шел на то, чтобы разрушить последние остатки, скажем, дворянской спеси: он знал, что как помещик он потеряет на реформе, за которую ратовал. Но, как дворянин, он считал нужным, чтобы рядом с ним жил культурный, богатый, развитой, так сказать, крестьянин.

Реформы Столыпина должны были привести к уравнению крестьянства в правах со всеми прочими сословиями. Ведь вот к чему шло развитие истории русской, развитие России, подорванное и несостоявшееся, к великому сожалению. То есть, мы действительно переходили в какое-то новое состояние…

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Лев Николаевич, Вы полностью согласны со всеми суждениями Дмитрия Михайловича?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Да, конечно, я полностью согласен со всем, что он говорит, хотя он говорит о частностях. Я могу сказать об общем.

У всех народов, какие мы знаем, - от шумеров Ассирии, Египта, Рима и включая современные народы, наблюдается один и тот же процесс: возникает некий толчок… Я говорю "некий" не потому, что я не знаю его природы. Но этот толчок чисто биологический, - мутация, которая создает некоторое количество людей, способных отдавать свою жизнь ради общего дела, - пассионариев.

Эта первая фаза, это фаза подъема, когда количество таких людей увеличивается. Тогда создается общественный императив (т.е. складывается общественное мнение тогдашнего большинства - прим. ред.), гласящий: будь тем, кем ты должен быть! Если ты оказался волею судеб крестьянином - паши землю. Если ты оказался рыцарем - отдавай свою жизнь на полях сражений. Если же ты оказался герцогом - умей водить войска. Если ты оказался королем - управляй страной!

Если человек не соответствует своему назначению, то короля убивают, герцога лишают надела, рыцаря выгоняют с позором и с плетьми, раз он оказался трусом, а не героем. Крестьянин… Ну, с этим умеют управляться. Его заставляют обрабатывать землю и выдавать необходимый продукт, чтобы прокормить тех, кто этих крестьян защищает, и тех, кто наводит среди них порядок, потому, что без порядка жить нельзя.

Но потом уже количество этой внутренней энергии, энергии живого вещества биосферы (биохимической по своей природе), увеличивается. Возникает новый императив: будь самим собой, - будь не только рыцарем, но будь Ромуальдом! Будь не только схоластом, но - Абеляром! Будь не только художником, но Джотто или Микельанджело… И вот, люди начинают уже ставить свои подписи под картинами, люди требуют, чтобы им составляли биографии, люди требуют, чтобы их благодарили за совершенные ими подвиги - иначе отказываются совершать подвиги! Они делают только необходимое. Феодал в средние века работал сорок дней в году, остальное время был свободен. Так вот он и говорил королю, - я тебе сорок дней отработал, и все, и больше от меня не требуй. А если хочешь, чтобы я еще и победы тебе одерживал, - награждай меня. Не деньгами, - куда ему деньги, у него все есть. А что же тогда нужно феодалу? Ему нужны почести!…Вот один уровень пассионарности.

Но есть еще и другая, более высокая степень пассионарности - когда человек ничего не требует для себя, а работает только на свой идеал.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Нужно напомнить читателю, что толкование многих, приевшихся слуху и глазу, терминов у Вас часто не совпадает с общепринятым…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Да, под идеалом я понимаю далекий прогноз, и ничего более. Так вот, человек, наделенный высшей степенью пассионарности, устремлен и действует, осуществляя далекий прогноз, ничего не требуя для себя. Такие, как Жанна д'Арк - лотарингская пастушка, немочка, плохо говорящая по-французски, отдает жизнь за величие Франции. Ян Гус выступает за величие Церкви и гибнет на костре, зажженном ее служителями - холуями, так как все хотели брать взятки и пользоваться всякими благами, не неся никакой ответственности… А высшая степень пассионарности, которой может обладать человек, - это быть самим собой, неповторимой личностью, полностью отдающей себя своему делу, как, например, Исаак Ньютон посвятил свою жизнь науке - все остальное ему было просто неинтересно.

Но потом, пассионарность начинается снижаться, и начинается диссипация, рассеяние энергии, присущей системе в момент создания. Тогда начинается постепенный возврат к предыдущим, уже пройденным фазам (этногенеза или этапам развития этноса. См. кривую изменения пассионарности в этнических системах - прим. ред.).

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: И что же тогда происходит с людьми, как меняются их жизненные цели?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: А с людьми происходит вот что.

Они становятся всего лишь… простыми генералами, желающими карьеры и более ничего. Еще ниже - чиновниками, желающими только заработка. Еще ниже - чиновниками правительства, сначала добросовестными и грамотными, а потом, заблатованными и безграмотными. Эта фаза развития человеческой общности называется надлом, "брейкдаун", по-английски.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: И, этот надлом с неизбежностью охватывает всех буквально?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Нет, уцелевает какая-то толпка здоровой части населения, ранее занимавшаяся просто земледелием, ремеслом, военным делом даже, но, в качестве наемников. Так вот, они "вылезают" из своих повседневных дел и говорят: - нет, такого безобразия, в которое привели нашу страну, терпеть больше нельзя. Мы устали от великих, - от тех, которые претендуют на величие, а сами ничего не стоят и не могут. Давайте выберем себе идеал, - и выбирают. В Риме был выбран Цезарь, к примеру. Но в качестве идеала может быть выбрана не только личность. Так, в Англии был избран идеал джентльмена, идеал святого - в Византии, богатыря - в Монголии, мыслителя - в Китае.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: А в России?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Вас не устроил рассказ Дмитрия Михайловича или хочется, непременно хочется, устроить столкновение мнений?

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Нет, но все же…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Да нет же, Ваш вопрос и логичен, и неизбежен, но я рассматриваю историю человечества как непрерывный и взаимосвязанный процесс, и к России я тоже подойду, обещаю, Людмила Ивановна. Так, через определенное время, наступает момент в истории, когда идеал, к которому надо стремиться, становится или недостижимым, или даже нежелательным, а на смену ему приходит идеал массы, активной массы - это наступает фаза обскурации. Этот идеал массы очень простой: будь таким, как мы, не выпендривайся, не старайся быть выше других. А уж если ты, на свою беду, оказался талантлив, - скрывай свой талант.

Вот, в Риме, в среде легионеров, убивали своих командиров за то, что те заставляли подчиненных соблюдать дисциплину и смело сражаться. Сражаться-то они умели, эти легионеры. Но они не хотели, чтобы ими командовали и ими руководили. Они считали, что каждый может быть императором, или проконсулом, или центурионом - любой. Вот - Луций, вот - Публий, - почему бы и не он? Хороший парень, вчера с нами так крепко выпил, - давай изберем его... И в результате, наступает депопуляция, сокращение населения, уменьшение резистентности (этнической устойчивости - прим. ред.) системы. Внутри нее воцаряется полный беспорядок. Так как разумно вести хозяйство становится попросту невозможным, прибегают к конфискациям. Богатых людей начинают обвинять в том, что они являются врагами народа, их казнят, имущество конфискуют, пропивают и ночью берутся за следующих.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Ваш древнеримский пример вызывает в памяти уроки французской революции, которые не помешали возникновению новых уроков семнадцатого года. Неужели за долгий путь своего исторического развития человечество так и не научится "проскакивать" или предвидеть эту фазу? Неужели без нее не обойтись, - ну хоть когда-нибудь?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Эта фаза в развитии человеческого сообщества так же необходима, как фаза старости у человека. Представьте себе: спортсмен, который бегал, умел биться боксом и давать нокауты своим мощным противникам, становится дряхлым старичком, который еле ходит с палочкой и хочет только одного, - чтобы его кто-то угостил, накормил, и он лег бы… Но такая структура даже психологически неустойчива, она не может долго существовать, и распадается на составные части, причем уцелевают только те, кто не принимал участия в историческом процессе! - те, кто жил в гомеостазе, в равновесии и природой. И если в это время происходит новый пассионарный толчок, то все начинается сначала: так после этрусков пошел Рим, после Рима и Эллады пошла Византия, после Византии - Османская Турция,… и так далее. И таких толчков в ближайшем историческом времени известно семнадцать.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Собственно, на них, этих пассионарных толчках, и основана вся Ваша концепция этногенеза…

А было ли иго на Руси?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: А вот теперь, на фоне общей картины, я и отвечу на Ваш вопрос, - о русских и о России, исходя из положений моей теории. Древние славяне возникли в то же самое время, от того толчка, что и христианские общины в Малой Азии и Сирии, то есть во II веке новой эры. Через тысячу лет они распались на разные этносы: чехи, поляки, сербы, болгары (которые больше воевали друг с другом, чем с любыми противниками). Кстати, это же касалось и Древней Руси, которая к XII - XIII веку развалилась на составные княжества, относившиеся друг к другу уже не на субэтническом, а на этническом уровне.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Поясните свой тезис, Лев Николаевич.

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Эти княжества помнили еще, что у них общие предки, но это не имело для них ни малейшего значения, и они воевали друг с другом.

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: И еще как! Новгородцы - суздальцами, скажем…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: И очень жестоко. Судите сами - на одной только битве при Липице, тех же новгородцев с суздальцами, о которых упомянул Дмитрий Михайлович, было убито девять с лишним тысяч людей, - столько не потеряли во время войн с монголами! Такая резня шла и между другими княжествами!

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Выходит, нашествие монголов не единственная причина упадка Древней Руси?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Я не устану повторять, и в своих работах доказал: то, что приписывается монголам, - это миф. Монголы пришли в страну, которая уже не могла сопротивляться и которую они не собирались завоевывать. Она им была не нужна совершенно! Они просто прошли через нее стратегическим маршем для того, чтобы расправиться с половцами.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Что же спасло Русь?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: То, что страна эта, находясь на краю гибели, вдруг испытала новый пассионарный толчок. Доказательство - примерно в одно время родились такие люди, как Александр Невский, Миндовг, великий князь литовский, Осман, турецкий султан, которые подняли значение своих стран и народов, спасли себя от завоеваний иноземцами, сумели найти союзников и силы в своих народах, в отдельных группах, заметьте...

Так, на Руси такой отдельной группой были бояре. Боярин - аристократ незаконного происхождения. Но на него можно было положиться, тогда, как на народную массу было совершенно нельзя: они убегали, прятались и ждали, когда противники уйдут, разгромив основные столицы, как это было с Угличем, например.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: И нападающим никто не оказал сопротивления?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Углич не сопротивлялся татарам. Все население попряталось в лесу, за исключением купцов, которым жалко было бросать свое имущество и которые заключали соглашение с татарами о выплате небольшой контрибуции лошадьми и продуктами в обмен на пайдзу - охранную грамоту от татар. Так уцелел Углич, и не он один, уцелела Кострома, Тверь, Ярославль - все города по Волге уцелели именно потому, что они заключили мир с татарами и монголами. Какое там завоевание! Какое там иго - не было его!

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Но союз Александра Невского с Батыем вряд ли был заключен от хорошей жизни…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Александр Невский, действительно, заключил союз с Батыем, а затем с его братом Берке, только тогда, когда немцы начали наступление на Прибалтику, а затем на Псков и Новгород. Союз этот был военно-политический, - чтобы бороться против нажима с Запада ("дранг нах Отен") и остановить наступление тех немцев, которые стремились превратить остатки древних русичей в крепостное сословие. В итоге - там, где князья просили помощи у татар, там выросла великая держава Россия. Там, где они согласились на подчинение Западу - в Галиции, например, - там они превратились в крепостных мужиков и ни на что уже способны не были.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Но ведь не в "тлетворном влиянии Запада" причина, а в более глубинных, над-идеологических, законах возникновения, развития и упадка этносов. Итак, согласно Вашей теории, к XIII веку Русь, спустя 10 веков, испытывает новый пассионарный толчок, что отражается на ее конкретном историческом развитии в это время. Возникает вопрос о природе толчков.

Дыхание космоса и перестройка XIV века

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Откуда берутся эти толчки? Вопрос вопросов, на который мне удалось ответить при помощи астрофизиков. Это было на втором космо-антропологическом конгрессе. Председательствовал академик Казначеев. На философской секции я свое выступление начинаю с ответа на вопрос, возникший у присутствующих: где в моих работах исторический материализм? Отвечаю: "Нету! А диалектическим материализмом заниматься можно или нет? Они тут сразу замолчали, одурев, а потом еле-еле, так, нехотя говорят: можно… Тогда я сказал: "То, о чем я буду говорить, относится к материализму диалектическому". И изложил им свою теорию.

Но откуда толчки? Вопрос точный. Пока я собирался с мыслями, слово взял академик Чечельницкий, астрофизик и сказал следующее: "Вокруг Земли не вакуум, не пустота, а поток плазмы, заряженный, который обтекает Землю и постоянно на нее влияет". Так. А потом другой астрофизик, Бутусов добавил: "Это известный нам поток плазмы - солнечный ветер. Он идет до орбиты Плутона и там встречается со звездным ветром. Эти два потока, идущие навстречу друг другу, обязательно создадут вихри, - возникает турбулентность".

К сказанному признанными специалистами мне оставалось только добавить несколько слов. Профессор Ермолаев, географ, в своих работах показал, что одиннадцать оболочек Земли надежно защищают ее поверхность от космических воздействий. В ночное же время ионосфера утоньшается, и поэтому проникновение частиц от столкновения солнечного и звездного ветров становится возможным вплоть до земной поверхности. То есть, налицо влияние на биосферу - влияние космических частиц, образующихся при особо сильных столкновениях потоков, что вызывает мутации.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Как-то все сходится, Лев Николаевич…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: А я тогда на конгрессе так и сказал, - вот видите, вся наука на моей стороне! Итак, мутация - это смещение, толчок, а диссипация - это рассеяние энергии. Вот из этого и состоит весь процесс этногенеза - от момента возникновения до исчезновения этнической системы под влиянием этропийного процесса потери энергии пассионарности.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Дмитрий Михайлович, а если наложить теорию Льва Гумилева на историю России?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Видите ли, я действительно применяю теорию Льва Николаевича к истории России, но хотел бы избежать обвинений в том, что в нее попросту верую. При исследовании баллады (старинной, русской народной) у меня возник среди прочих вопрос - определить время сложения этого жанра. Мой вывод - это XIII, XIV, XV века, точнее - XIV - XV. При этом, я обратил внимание на такие вот "совпадения": в работах Д.С. Лихачева наглядно показан значительный перелом, перестройка культуры в эти же исторические отрезки времени. В трудах С.Б. Веселовского, в частности, в работе "Село и деревня", речь шла об особенностях строения хозяйства Московской Руси, - и тут внимание привлекают те же самые XIV - XV века: решительный поворот в системе хозяйствования к последующему типу, знакомому нам по более позднему времени. А будучи в археологических экспедициях, я убедился, что все навыки изготовления изделий вручную слагались опять же в это самое время. Более того (для меня - это чрезвычайно убедительный пример), именно к XIV - XV векам восходят все виды бревенчатых рубок (до 58!), которые были известны русским плотникам. На этот же промежуток времени приходится формирование всех видов обработки металла, известных нашим кузнецам, и так далее, и так далее… Вот такая у меня создалась картина - какие-то особые это были века. Поэтому, много позднее, когда я узнал о гумилевской теории и познакомился с нею, для меня пассионарный толчок стал недостающим звеном в цепи рассуждений, основным тезисом, что ли, набор доказательств которого мною был уже самостоятельно добыт - для той отрасли науки, которой я занимался.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Вы имеете в виду фольклористику…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Да, но и потом, занявшись историей (сначала новгородской, затем Московской Руси), я тоже искал это вот самое начало активности исторической, не по Гумилеву, а, так сказать, самостоятельно. Мне было интересно - когда же московское княжество стало складываться. Князь Даниил приезжает в Москву в семьдесят пятом году тринадцатого века, в малюсенькое княжество, и за четверть века делает его очень сильным. Настолько, что его сыновья (сперва Юрий, затем Иван Калита) уже могут спорить за власть с ведущим княжеством Волго-Окского междуречья - с Тверью! И захватить эту власть… Вот откуда я начал, а затем моя работа стала, не столько даже следованием теории Гумилева, сколько ее самостоятельной проверкой, что ли.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Проверкой на историческом материале, добытом Вами самостоятельно?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: В частности, я увидел, что психология людей XIV - XV веков разительно отличалась от нынешней своей действенностью. Если люди приходили к какой-то мысли, то они не сидели и не рассуждали по этому поводу, а тут же стремились эту мысль претворить в дело.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Изменение психологии запечатлелось исторически?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Произошел переход от общества, которое могло только плакать, стонать и разбегаться при подходе сильного врага, к обществу, которое вдруг охрабрело и вдруг объединилось. Попробуйте просто читать летописи, как перечни поступков: ну, ссорятся князья друг с другом, кто-то на кого-то доносит, и вроде бы вес это продолжается и кажется уже неизменным. Но, если при чтении вникнуть в суть позиций сторон, убедитесь, что вечная борьба эта неожиданно приобрела совершенно иной характер.

Вдруг прямые потомки издавна враждующих родов стали вести борьбу не за лучший кусок, а за то, кто объединит Волго-Окское междуречье, чтобы возглавить сильное и активное государство с наступательной политикой. И бешеная борьба Твери с Москвой шла вовсе не из-за местных интересов. Это была именно борьба за Великий Стол (так я назвал свою вторую книгу по истории Московской Руси).

Князь Михаил Тверской поставил перед собой задачу: создать сильное объединеннное государство, удержать Новгород в своей орбите, сплотить княжества низовские и так далее. Он справился с этой задачей, но заплатил за это жизнью. Прямой его противник, Иван Калита, продолжал ту же самую политику. И тоже нашел свой путь: исподтишка, с помощью купли ярлыков, сводил все в единый кулак, объединял. Муравьиная, по упорству и трудности, шла работа по приращению все новых и новых областей к Московскому княжеству.

А какая развернулась борьба с Литвой, которая была на величайшем подъеме и потом уж никогда не повторила достигнутых в это время успехов! (Потому что Литва, приняв католичество, оттолкнула от себя православное население, - а оно составляло четыре пятых, если не девять десятых, великого княжества Литовского). Это было при Ольгерде, потом начался развал. Итак, я начал цикл своих романов с начала пассионарного подъема, создавшего Московскую Русь. Получалась картина объединения страны, все более крутого подъема, который в конце XV века увенчался созданием единства.

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Пожалуй. И этот процесс, или, как Вы выразились, "ход истечения" энергии, завершился Куликовским полем. Не владея теорией этногенеза, понять истинное значение Куликова поля просто невозможно. Выигрыш политический, строго говоря, уже не был и нужен, - к моменту сражения на Куликовом поле Москва уже выиграла битву за главенство среди княжеств. Но на этом поле произошел качественный скачок, превративший победу на Куликовом поле из политической в победу духовную…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: На Куликово поле вышли жители разных княжеств, а вернулись оттуда жителями единого московского русского государства.

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Последующие события показали правильность такой оценки этого великого события в русской истории - ведь мало что в военном отношении изменила Куликовская битва. Уже через два года Тохтамыш разгромил страну, взял Москву… Но уже произошел тот самый идеологический сплав,… фазовый переход,… означавший формирование русского этноса. И я железно убежден: в истории каждого этноса происходит обязательный трагический надлом с невероятной внутринациональной грызней, резней, убийствами, а повод, все находят свой. Во Франции гугеноты с католиками резались, в Германии это называлось крестьянской войной, хотя это была война буквально всех против всех: горожане, крестьяне, рыцари резали друг друга. И в результате - истребление половины населения тогдашней Германии. В Византии весь этногенез был замешан на христианстве. Началось иконоборчество: власть вдруг обрушилась на иконопочитание, - основу, собственно говоря, духовной жизни Византии, а народ был против. В итоге, 189 лет империя теряла все новые области, захватываемые арабами, но византийцам было не до того...

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Ну, а московский этногенез?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Отсчитайте шесть веков.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Отсчитали…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Да, все события нашего века (XX века - прим. ред), с их горестными последствиями, с сотней миллионов людей, которых мы истребили сами, лучших людей нашей нации, - это вовсе не выражение каких-то особенных каторжных свойств русского народа, как такового - так ведь многие стараются представить, - а это естественное, неизбежное следствие того самого надлома, накопления внутри этноса огромного количества шлака - субпассионариев, которые во все века не мыслят ни о чем, - им лишь бы урвать кусок…

Лентяи и их жертвы

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Вы полагаете, причина надлома коренится в психологии субпассионариев?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Весь ужас этой психологии заключается в том, что субпассионарий, оставаясь внешне человеком с человеческими потребностями, теряет главное, органическое, выше сознания человеческое свойство - желание работать, а с ним вместе он теряет и историзм мышления.

Потому, что движение времени - это условная категория. Оно существует для нас в силу изменения окружающего мира, и в значительной мере, - изменения сооруженного нами, так сказать, искусственного мира. Люди строят дом, сеют рожь, которую осенью надо убрать… Субпассионарий же абсолютно не знает летом, что наступит зима. Замечательно показано в романе "Как закалялась сталь" - такой человеческий индивидуум способен задуматься о том, что для города нужны дрова, только в декабре, поскольку наступают страшные морозы. И именно только тогда, героически (!) возводится железная дорога, подвозятся дрова - что требовалось сделать еще весной этого самого года. И причем, обязательно весной, - революция, не революция, а ведь осень наступит в строго определенные сроки, и зима тоже…

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Отсутствие чувства реальности?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Отсутствие чувства исторического движения. Кстати, субпассионарий может совершенно спокойно расстрелять какого-то купца, а потом наивно ожидать, что налоги с этого купца будут поступать. Субпассионарий отбирает корову у богатея и отдает бедняку, не задумываясь о том, что корову нужно кормить (значит, заблаговременно накосить сена), доить, поить, чистить навоз. У него какое-то дикарское представление, что корова сама собой доится и ставит сама на стол кринку молока. Субпассионарий полагает, что можно захватить завод, развалить все хозяйство, прогнать администрацию и по-прежнему получать зарплату. Ему не дано понять, что завод - лишь груда металлолома, приносящая миллионные доходы только при грамотном руководстве. Все это ему недоступно. Вот почему знаменитый лозунг "от каждого по способностям, каждому по потребностям" чрезвычайно понравился субпассионариям…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: А кто будет определять потребности? Начальство. И способности - тоже начальство!

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Вот так и возникла система, при которой, чем больше и лучше человек работает, тем меньше он получает. Взять бы нынешнюю систему прогрессивного налогообложения. В переводе на человеческий язык, это означает: с людей, которые работают лучше, мы берем как бы штраф за то, что они хорошо трудятся, в пользу тех, кто работает мало и плохо. Обыватель, спокойный человек, все это видит и понимает, что ему нет никакого смысла вкалывать, - в результате трудовые усилия падают, но об этом не думают ни работники министерств, ни наши мафии (возможно, это одно и то же). Вот сейчас ткнулись мы в экономические беды, - а ничего удивительного нет, произошел вполне понятный и закономерный процесс - прямое следствие надлома и торжества психологии субпасионариев.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Но ведь в любом обществе они всегда были и будут?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Как сказать… В начале этнического развития, в том же XIV веке, они никому особенно не нужны. Во-первых, за такого мужика ленивого никакая баба замуж не пойдет, и ее не выдаст за него…

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: А сейчас, что же они стали всем нужны, и любая пойдет?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Да, сейчас они стали героями общества! И вот этот совершенно бездельный никчемный человек стал нравиться женщинам! И они рожают от них, и множат число столь же бездельный людей!

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Что же произошло, Дмитрий Михайлович?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Субпассионарии, видимо, рождаются все время. Механизм второго явления я могу только предполагать, - возможно, это какая-то генетическая реакция, отброс к предыдущим обезьянопредкам. Во всяком случае, в эпохи подъема в жизни этноса эти люди никого не устраивают - они могут быть, скорее всего, прислугой - подай-принеси… Но прислуга обычно не имеет семьи, точнее, у нее нет такой возможности плодиться. Потом, при "благополучном" государственном развитии, их начинают вдруг жалеть, любить, нежить и холить… Сколько слез русская литература XIX века пролила над бедным мужиком и как она активно не любила мужика богатого…

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Хрестоматийный пример - тургеневские герои, Хорь и Калиныч, - все же, трудно мне так вот, нетрадиционно, взглянуть на отношение к ним И.С. Тургенева…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Тургенев очень ведь хотел быть объективным. Но, Калиныч у него, согласитесь, как-то симпатичнее. Я думаю вот так: тот барин, который перестал работать и медленно, либо скоро спускал свое имение, - ему были симпатичны мужики того же плана, что и он сам.

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Потомки европеизированных "онегиных" окончили дни в чеховских "вишневых садах", уступив место в жизни другим субэтносам, - то есть этнической системе, являющейся элементом структуры этноса.

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Так вот, мужик деятельный начал со скупки поместий, потом начал строить фабрики, заводы, а потом стал и меценатом. Это он создал и Третьяковскую галерею, и русскую оперу, и множество церквей. То есть, накопленные капиталы эти люди двинули на развитие культуры, и очень быстро, заметьте, очень быстро…

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Вы хотите сказать, - слишком быстро? Потому их потом и уничтожили?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Не потому.

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Нет, они включились в уже существующую систему - на равных. Мамонтовы, Рябушинские - это были аристократы, такие же, какими в свое время были купцы Строгановы, которые стали графами. Они просто включились в систему и усилии ее.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Лев Николаевич, в рассуждениях Дмитрия Михайловича для меня возникла некая неясность в посылках. На годы перед революцией в России пришелся момент "освобождения от шлака", - как вдруг надлом такой, после столь обнадеживающих тенденций конца XIX века?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Надлом шел весь XIX век, и все ниже и ниже, и 30-е годы XX века с этой мясорубкой - это низшая точка надлома. Когда нация теряет жизнеспособность, она сама себя уничтожает.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Как долго, для живущего единожды на Земле, длится период исторического лихолетья… Историки, писатели, мыслители, учителя наши - скажите, неужели нет никакой надежды для России?

"Золотая осень", если…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Сейчас-то как раз и появилась не только надежда, но и реальная возможность для России после прохождения низших стадий надлома (российского этногенеза, начавшегося в XIII веке - прим. ред.), выйти на, плавно взбирающуюся вверх, линию "золотой осени" этноса, - времени расцвета наук, культуры, ремесел, искусств, устройства быта, - тот период, который многие страны прошли, и который был и на Руси много веков назад. Срок пришел.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Хотелось бы услышать от Вас и какой-то очень простой и понятный всем читателям аргумент в защиту этого тезиса, который хочется принять и без доказательств…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Сейчас желания людей - создание довольства какого-то, спокойная, размеренная жизнь, дом с садом и огородом, занятие делом без конфликта с душой и совестью, не так ли?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Может показаться экстравагантным аспект, в котором одной из движущих сил развития человечества являются страсти и побуждения, но начало этому типу исследований положили Ч.Дарвин и Ф.Энгельс.

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Конфликт между желаемым и существующим - обычная вещь. Но ужас нашего времени вот в чем состоит - закрученный субпассионариями маховик уничтожения продолжает работать. Как его остановить, да еще с учетом инерции, она-то работает и при этногенезе, - вот в чем дело!

Теоретически, для остановки маховика нужна пассионарность, которой сейчас явно не хватает, хотя намечена явственная тенденция к ее росту. Я не знаю, сколько осталось пассионариев, но знаю, что нужно сделать, практически: дать землю, реальный хозрасчет и систему контракции, а не твердых государственных планов, - без всяких там идеологических ужимок и кривляний. Найдутся ли в стране силы, способные так повернуть дело, как требуют этого не только закономерности этнического и исторического развития, но и простой здравый смысл, присущий любому труженику, - не мне судить, не знаю. Знаю, как катастрофично состояние земли - ведь, чтобы она нас кормила, о ней заботиться надо неустанно, это же азбучная истина! И нечего в вопрос о земле социальные категории "пихать"! Это, как с языком: в сталинские времена дискуссия была, что такое язык - базис или надстройка. И Сталин, вдруг, открыв уста, сказал единственно верную вещь, - не базис и не надстройка, это средство общения - язык, без всяких социальных категорий.

Так вот, обработка земли требует (без всякой идеологической шелухи) соблюдения всего лишь четырех условий, действующих уже на протяжении 8 - 10 тысяч лет истории земледелия на Земле: наличия труженика, квалификации этого труженика, орудий труда и собственности на землю, которая может оформляться по-разному. Но при любой форме - это должна быть наследственная неотторжимая система владения землей, при которой человек-труженик отсылает ее сыну, внуку, правнуку… Это первое, ну, а затем, все остальное.

Хватит ли той угасающей, по меркам столетий, пассионарности - войдем в состояние "золотой осени", если остановится маховик уничтожения, и, в общем-то, превратимся в то, чем была Франция, скажем, XIX века или какова она сейчас, - такое спокойное, не очень сильное государство, совершенно неагрессивное. Таким образом, нам будет подарено еще несколько веков существования, не говоря уж о том, что на шестой части суши, и, в скором времени, вполне можно ожидать нового пассионарного толчка, который затронул Россию в последний раз в конце XIII века.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: И как это отразится на судьбе страны?

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Будет новый виток цивилизации, который продолжит нашу культуру так же, как культура Московской Руси продолжила культуру Киевской. Хотя это совершенно другая культура, но родственная по языку, по этническому составу, можно ее считать продолжением культуры Киевской Руси.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Говоря о культурных корнях и традициях, нельзя обойти молчанием роль христианства в формировании русского этноса и русской государственности. Ваше слово, Лев Николаевич.

Под сенью русского креста

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Образование современной России - явление новое, и оно не является продолжением Киевской Руси, как прекрасно показал Дмитрий Михайлович.

Для того, чтобы создать новое - нового ребенка, известно, нужны, по крайней мере, два человека - мужчина и женщина, то есть, необходима какая-то смесь. Это относится не только к этногенезу, но и к вопросам духовной культуры.

На Руси XII - XIII века было три типа духовной культуры: папизм - как на Западе, - когда духовная власть считалась выше светской, - и светская получала от духовной просвещение и за это должна была духовную власть обслуживать и охранять.

Был и цезарепапизм, как в Византии, когда духовная и светская власть были на равных. Патриарх Константинопольский был подданным базилевса, то есть императора, а император был прихожанином Святой Софии - подданным патриарха через своего духовника. Это второй вариант духовной власти, который нам перенесли на Русь и который, в общем-то, довольно плохо прижился, потому, что первые три века после крещения Руси на земле нашей царило двоеверие. Это была довольно смешанная система и очень поэтому неустойчивая.

Но была и третья часть духовной культуры. Некогда, в пятом веке, когда после известных Великих соборов, еретики (христианские - прим. ред.) принуждены были покидать родную территорию Византийской империи и уходить на восток, в Персию и даже дальше, до Китая, - несториане и, отчасти, монофизиты, вынуждены были эмигрировать. А там они развернули невероятную деятельность и очень многих кочевников (предков монголов, предков современных тюрок) окрестили.

Разница между этими типами духовной жизни была очень большая. Если на Западе папа был сам государем; если на Востоке, в Константинополе, патриарх подчинялся государю и пользовался его помощью, - то восточным христианам нечего было рассчитывать на чью-либо помощь.

Китайские императоры - Сыны Неба - не любили христианство и не покровительствовали ему. Патриарх несторианский жил в Багдаде, у багдадского халифа, мусульманина, который его терпел, но и особого уважения не испытывал. Пришлось патриарху опираться на свою паству, на прихожан, которые, в католической церкви вообще не допускались к изучению Священного писания, поскольку латынь они не знали, а в греческой церкви были тоже под строгим надзором духовенства.

Но, именно они оказались поддержкой для духовной власти. В результате, монголы, которые приходили на Русь, имели в своих рядах, от половины до двух третей, христиан. И лишь в 1313 году узурпатор, хан Узбек, принял ислам как государственную религию и заявил, что все, кто откажется принять ислам, будут казнены.

Тот, кто не пожелал менять свою совесть на жизнь, вынужден был бежать, чтобы сохранить и то, и другое. А куда бежать? Как монголов, их убили бы везде за пределами империи. Как христиан, их убили бы в самой Монголии или в самой Золотой Орде.

Они бежали на Русь. Тут их принимали. И с удовольствием. Едиственное ограничение, которое им твердо ставилось: чтобы язычник был крещен или крестился тотчас же, - иначе поп не венчал. И масса христиан и язычников, которые готовы были принять православие (только бы не ислам!), - они бежали на Русь.

И вот здесь-то и началось то смешение татарщины со славянством, которое мы называем словом "иго".

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Но, Лев Николаевич, чтобы на триста лет (как минимум) задержаться в истории и географии чужой страны, нужна была победа пришельцев?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Да, победа была одержана, но не монгольскими бунчуками, которые за полтора года прошли всю Россию и ушли, не оставив следов, - и не тогда, когда Александр Невский договорился о союзе с Ордой для того, чтобы отвратить немецких рыцарей, и согласился даже для этого платить "выход", который мы называем "дань". "Выход" - этот был налог. Который шел на военную помощь татар. (Л.Н. здесь имеет в виду помощь, которую татары оказывали русским в защите русских земель от немецких рыцарей - прим. ред.).

А кто же, вообще-то говоря, отатарил славян? Женихи и невесты. Невест брали в Орде, женихи сами приезжали в Ростов (больше всего именно в Ростов), и там крестились, и те, и другие.

И не бунчук монгольский, а нательный крест сделал бывшую славянскую и уже вырождавшуюся, в силу пассионарного спада, страну новой страной, русско-татарской с православным исповеданием.

Но дело в том, что при спаде пассионарности различия между княжествами возрастали. Все больше и больше становились не похожи новгородцы на суздальцев, москвичи тоже составили особую группу. Что же могло их объединить?

И оказалось, что объединяла их только православная церковь - явление духовное.

Митрополит Петр, его приемник, митрополит Феогност, грек, но очень применившийся к русским условиям, и, наконец, митрополит Алексий, сын боярина, при помощи Сергий Радонежского, простого монаха, но тоже сына боярина, - вот они составили на Руси теократию и именно в ней - идеократию.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: И это сыграло, возможно, решающую роль в формировании русского этноса, сохранившегося и в нынешнее время?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Да, всех русских скрепляло православие как духовная ценность вплоть до XV века, когда объединение наступило (на северо-востоке оно уже оформилось и политически) и, до XVIII века, когда была присоединена юго-западная Русь, находившаяся 400 лет под властью Польши.

Православие, именно эта духовная ценность, сохранило цельность российского этноса, не давая ему распаться на части. И более того, вовлекло в состав этой новой цельности огромное количество инородцев.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Почему?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Потому, что любой мордвин, зырянин, мерянин, татарин, приняв крещение, становился русским. Возьмите список русских фамилий у Баскакова Николая Александровича. Какие фамилии ордынского происхождения там увидите? - Кутузов, Суворов, Тютчев, Шереметев и так далее.

То есть, мы видим, что здесь, на базе этнического синтеза, при взаимной комплиментарности,…

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Чего-то, вроде чувства симпатии, расположенности…

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: … Который давала людям, очень веротерпимая, православная церковь, - удалось создать тот монолит, который мы называем великой Россией.

Шрамы и раны России

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Система эта, при которой церковь взяла в свои руки идеологическое руководство страной, продержалась сравнительно недолго. Но она позволила создать государство, утвердить принципы свободного единения, связала общество идеологически, скрепив его морально-этическими нормами христианства, оказалась очень устойчивой, как против натиска мусульман с юга, так и против западной католической экспансии.

При этом, поскольку христианство не утверждало племенной исключительности русичей, система эта оказалась годной для создания на веротерпимых принципах многонационального государства - Великой России, или Великороссии. Но с ростом самодержавия и бюрократического аппарата, эта, идеальная, так сказать, форма русской государственности, стала нарушаться, - и произошло это задолго до Октября.

Сила стала заменять убеждения - таковы "силовые" никоновские реформы, вызвавшие раскол и ослабление церкви. Грозный с его опричниной, был гигантским, непредусмотренным экцессом власти.

Петр I совершил непоправимое - разорвал нацию надвое, противопоставив дворянство народу. Он же установил на Руси рабство, ввел порку и продажу людей, увеличил налоги в 6,5 раза, а численность нации при нем сократилась на одну пятую! Я уж не говорю о том, что именно с его августейшего правления началась экологическая катастрофа плодородного слоя российских земель - вырубка лесов, вкупе с введением отвального плуга, вызвала быстрое обескультуривание почвенного слоя в Центральной России и размывы его оврагами, и так далее.

Негативные итоги правления Екатерины Великой: не были решены вопросы крестьянского землепользования и грамотной экологии, культурное противостояние классов только углублялось. В результат, наступил общий кризис: закономерно приведший к революциям.

Резко оздоровили было ситуацию столыпинские реформы, а осуществление Декрета о земле 1918 года подняло наше сельское хозяйство к ведущему мировому уровню. Но вторичное закрепощение крестьянства, так называемая, коллективизация 30-х годов, погубило не только исконную систему земледелия, но и саму землю окончательно.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Так что же, выходит, Дмитрий Михайлович, прогноз "золотой осени" для России, предусмотренный не только гумилевским учением, но и всем ходом исторического развития, летит "вдребезги" от столкновения с нерешенным, до сих пор, вопросом о земле, - или,… все-таки, есть "или"?…

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ: Реально вот, что нужно сделать, чтобы "вырулить" к "золотой осени". (Я коснусь только проблем экологического выживания России.)

Надо уберечь оставшиеся воды, болота, леса, но этого мало.

Нужно окружить лесными кордонами наши поля, как это сделал Докучаев в Канадской степи, засадить лесом гигантские, обезлесенные, территории русского Севера.

Ликвидировать мелиорацию, в ее современном виде, и (без Минводхоза!), спустить все равнинные (рукотворные) "моря" и разгородить Волгу.

Закрыть атомные станции и химические предприятия, устроив гласный суд над виновниками погубления природы из всех ведомств.

Это экологический минимум.

Тогда, надеюсь, со временем, произойдет восстановление национальной культуры и народной нравственности в ее традиционных формах.

Только тут, без помощи церкви, нам никак не обойтись. Церковь надо скорее освобождать от тех "египетских гонений", политических и экономических, коим она подвергалась ранее. И школы должны быть другими, и учебники…

Чтобы уцелеть, чтобы прийти к спокойной, сытой и культурной цивилизации, которую заслужил наш великий народ, необходимы огромные усилия и сознательная, национальная работа всего общества.

И нужна любовь. Любовь к своему народу, к своей земле, к истине и справедливости.

И необходимо, при этом, ежели мы хотим сохранить наше государство в целости, иметь уважение к иным народам нашей многонациональной России и к их традиционному способу жизни.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Лев Николаевич, а нам, ныне живущим, и еле успевающим, не то, что осмыслить, а, хоть как-то, фиксировать сознанием саму Историю, которую, как фильм в рапиде (ускоренном темпе - прим. ред.), лихорадочно прокручивает вместе с нами небывалое Время…Какой далекий прогноз Вы предложите, надеяться нам на будущее - на новый пассионарный толчок, который, вот-вот (Вы как-то обмолвились) или уже, происходит?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: У меня нет еще всех точных данных насчет нового толчка, пока некоторые предположения.

А чтобы выжить всем, по крайней мере, нужно дать жить и работать тем пассионариям, которые у нас еще сохранились…Простите - вот я мог бы гораздо больше сделать, если бы меня не держали 14 лет в лагерях и 14 лет под запретом в печати.То есть, 28 лет у меня вылетели на ветер! Кто это сделал? Это сделали не власти. Это сделали, что называется, "научные коллеги".Так вот этих, которые сидят в университетах, в институтах научных, в издательствах, - вот их как-то надо подвести к тому, чтобы делали дело.

Мой умный отец основал "Цех поэтов". Цех - это ремесленная организация. Вот мы с Дмитрием Михайловичем, Вы, Людмила Ивановна, - мы ремесленники. Мы делаем дело, каждый свое.

И поэтому мы, упаси Боже, не интеллигенты, которые в свое время не доучились и "болеют за народ", как сформулировал Боборыкин это, расхожее ныне, слово интеллигент в шестидесятых годах прошлого века, а ремесленники.

А за народ болеть не стоит, да никто за него и не болеет… Самое главное, - ни какому народу это не надо. Не будь ты моим благодетелем, не дури мне мозги! - это лагерный тезис.Кстати, в лагере, каждый четко знал, к какому народу, кто принадлежит, - без анкет, и никто не путался. Как человек ведет себя в быту - вот и все.Нет народов, плохих или хороших, - они разные. Но, у каждого есть момент рождения, развития и умирания, как у любого живого организма.

ЛЮДМИЛА АНТИПОВА: Лев Николаевич, а почему первыми всегда погибают лучшие?

ЛЕВ ГУМИЛЕВ: Погибают все. Но потеря лучших заметна.

А гибнут они потому, что сами же, обладая большим уровнем пассионарности, жертвуют собой ради того, что они называют идеалом, - то есть, ради далекого прогноза.Они гибнут ради будущего.

И только благодаря тому, что они отдают себя, как жертву, на гибель, и, возможно, будущее.

Автор: Антипова Людмила

Год издания: 1990

Источник: Журнал "Согласие", 1990, №1, стр. 3-19. Copyright 2010

© Copyright: Людмила Антипова, 2011

Свидетельство о публикации №11107096312

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении правил

Рецензии

Написать рецензию

Чрезвычайно интересная, глубокая статья.

Хорошо проведенный диалог. Целенаправленно выстроен, выдержан, читается, как художественное произведение, воспринимается, как беседа, в которой, каким-то образом и сам участвуешь.

Спасиб. за эту работу.

Сан-Торас 21.10.2011 10:30 • Заявить о нарушении правил

Добавить замечания

Высшая оценка от такого профи...

Кабы лет надцать назад - узвездилась бы!

Сейчас безопасно и приятно.

Очень признательна Вам, художник кисти и пера,рада встрече, забрала, не спросясь, вашу страницу в свои закрома.

Людмила Антипова 21.10.2011 17:53 Заявить о нарушении правил

Мне бы хотелось глубже поговорить с Вами об этом. Вы достойно провели беседу, регулировали, выстраивали, держали баланс - не простая работа.

Для структуры разговора участие Ваше, реплики были необходимы.

Интересен у этих людей глобальный взгляд на тему, даж не взгляд, а обзор - владение материалом, анализ, аргументы, самостоятельные выводы.

Это настолько приятно читать, что вносит умиротворение, приятен порядок мыслей, независимо от того согласен с основной концепцией или нет.

Потому что глупость, местечковые примеры, узость и мелочность воззрений, невероятно раздражают.

Ибо глупость – это хаос в голове, а хаос - есть неразбериха, которая вносит беспокойство и тревогу в мироощущение человека.

Основательные знания, на которые они фундаментально опирались, питают и углубляют думы, раскладывают материал по полкам, проясняют суть.

Суть - есть ясность любого вопроса, ясность гармонична - она успокаивает тем, что устаканивает смуту.

Этот принцип, в любом общении, для меня первичен, а солидарность мнений вторична.

Пусть у нас будут, сколь угодно, разные точки зрения, главное, чтоб противоположное мнение имело логику, знания и причинно следственные связи.

В противном случае, у меня впечатление, будто открылся шкаф и мне на голову, вот так вот – НА!!! - Посыпался мусор.

Я не выношу свалку, которая выбирает мой мозг объектом своего приземления.

Если у Вас порядок, пусть мебель расставлена вне моего вкуса, но я уважаю дисциплину вашего ума.

Совестно сказать,( и не для вывода), но мне, эгоистично, хотелось слушать только Гумилева (окраска биографии срабатывает), мне было жаль времени отнятого у него (это абсолютно субъективно).

Мне бы хотелось, что б говорил только он, а когда он бы ушел, тогда б вы обсуждали сказанное им с Б, и была бы вторая статья.

Мне Гумилева было меньше, чем мне хотелось Гумилева!

Лев Николаевич заговорил об отце, о цехе поэтов, тут же вспыхнуло желание увести его туда - еще словечко, его живое слово…

Он об украденном времени, говорил, (28 лет) и мне хотелось остановить время, на этом моменте. Продолжить об этносе с Б. когда он уйдет.

Хотя немало сказано в печати и о цехе, и о каторге, а у вас тема другая, (но повторяю эт не правильно и субъективно). Но для меня и в идеале, так.

Тогда б и Вы больше раскрылись и еще о нем без него прозвучало б, но сама цельность темы размылась бы, а всплески лирических всхлипиков раскрасили б эту дивную картинку в иной жанр. А неверно зажаНренная статья - упрёк журналисту.

Но мне, кажется, если б вы написали преамбулу или человеческое послесловие:

Где это было, какая была обстановка, как он пришел, в чем был одет, как поздоровался, что говорил, как выглядел вне темы, за кадром.

Ваши земные впечатления, ваши мысли, настроение все, что за ученой беседой, все, что тоже жизнь.

Это очень интересно, потому что неповторимо. Даже мнения ваших собеседников можно прочесть в их работах, но Ваши личные впечатления, есть только у вас - в этом, первичная ценность такого эссе.

У меня подобные мысли, об этносе, многократно высказаны. О нашей этнической принадлежности, о формировании национального и культурного самосознания, о становлении наций в связи с географической точкой пребывания, с географической принадлежностью каждой популяции.

Если хотите, поищу, дам ссылки или выдержки.( это не научное взрыхление темы, но художественное, остроумное, имеющее место быть.)

К христианству – свои подъезды, а о солнечном ветре – виновнике «революций», магнитных бурь и полярных сияний есть детский стишок, до прочтения вашей статьи родился, но так в тему!

Расскажите, что возможно о Л.Г., если я не шибко наезжаю на вашу прайвед-систему.

Сан-Торас 22.10.2011 02:45 Заявить о нарушении правил

Благодарна Вам за сказанное - ясно выражены Ваши, во многом близкие и понятные мне чувства. Дело давнее - я и сама намеревалась по просьбе шибко уважаемой во время оно газеты так и поступить. Какие-то мои публикации (какое уж там эссе!) о Льве Николаевиче проскочили. С трудом-с. А потом встреча с Дмитрием Михайловичем, настоящим другом Л.Н.,как-то повернула ситуацию и мне дали возможность сделать то, что сделано. Но кровушки-то моей редакторы попили всласть. Зато в награду мне была судьбой подарена дружба с дорогими моими собеседниками, я была у них в гостях и т.д.

Я давно собиралась написать об этих встречах именно в том ключе и настроении, о чем Вы и пишете. Но то стихи поперли - никуда не денешься, то трагические уходы моих великих знакомцев тоже надо было как-то пережить. А потом возникло непреоборимое отвращение к журналистике, вот так...

Может быть(осторожно замечу),Ваш толчок энергетический сподвигнет ленивую меня?

С признательностью,

Людмила Антипова 22.10.2011 04:00 Заявить о нарушении правил

Знаете, Людмила, чтобы легко это получилось, пишите ко меня.

Не думайте о конечном результате.

Пусть пока, (ежель мои мысли, созвучны Вашим побуждением) это будет переписка.

Не станем беседовать с оглядкой, у кого, что за душой,пусть проступит непроизвольно.

А там, как прольется гумилеВная тема, такое и озерцо будет.

Лев Николаевич любим мной - за страдания его, за ум светлый, волю, за сыновность несчастно-счастливую, за то, что в нем соединились две крови, как притоки Арагвы и Куры. Помните, Мцыри -

Немного лет тому назад

Там, где сливаяся шумят

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь

М.Л.

Гумилев похож был на монастырь, заброшенный…

В годы моего ученичества, в питерской академии художеств,

(Бож, он жил тогда в коммуналке. - Пресловутое негритянское гетто – майский день именины сердца! - в сравнении с его условиями быта).

Лев Николаевич, иногда читал лекции в универе. Народ молодой, студенчество толпилось в проходах аудитории.

Он бурухтел, глуша звонкие согласные, и эта глуховатость тембра напоминала низкий, прокуренный ахматовский голос.

Бродский так же это отмечал:

В них бьется рваный пульс,

В них слышен костный хруст,

И заступ в них стучит;

Ровны и глуховаты

(О ее словах - ее речь)

(У меня крутилась пластинка с ее голосом - как эхо, неповторимо, незабываемо),

надо было привыкнуть к его словесной бормотухе, а привыкнув перестаешь замечать и уж не отвлечешься.

( как славянский Бог Бармо бормотал молитвы) так и он бормоча, выкладывал свои исторические постулаты.

Волосы темные, с проседью были зачесаны по Гоголевски на бок.

Фигура грузная, нос характерно ахматовский, а глаза не такие татарские, большие, широко поставлены.

Он был похож на Анну Андреевну, какой ее писал Осьмеркин, в «фонтанном доме», на фоне белой ночи.

Она стоит, облокотившись у распахнутого окна, смотрит в сад. Душистая картина, свет падает хорошо, мягко, даже кисть Осьмеркина, на этом холсте, какая-то прозрачно серовская.

Ахматова, не декадентская, но человечная.

Она не стилизованна, как у Альтмана, под инопланетянку с космическим бэграунтом, (люблю этот портрет,

...ВЫ накинете, устало,

шаль цыганскую на плечи, ( в данном случае желтую)

Красный розан в волосах... А.Б.

портрет,опередивший время), не суровая колхозница, как у Петрова-Водкина, будто мастихином нашлепана на бревно, но теплая, как у Тышлера и у Бруни.

Лев Николаевич, имел яркий темперамент, говорил оживленно, на нем была голубая рубашка, цвета пасмурного неба, такой застиранный, удрученно-голубой.

Мне хотелось под лучину любоваться им единолично, а другие, пусть бы там где-то были, чтоб не кашляли, сидушками не скрипели.

У него было много лица, щеки болтались, свисали по свойственной дворянам манере старения. (Потому что в антропологическом портрете дворян среди наследственноустойчивых признаков физического строения, превалируют ни челюсти, нет крестьянской квадратности скул, которая лучше держит «собачьи щеки»).

Помните, у Марины…

…Ни парой челюстей,

Которые жуют -

Всем пологая цель…

Зато лоб огромный, ясный, широкий.

Куратором моего дипломного проекта была Пунина, приходилось бывать в их доме.

Там тяготило ревностное отношение к Ахматовской памяти, ко Льву Николаевичу, клубок внутренних склок, выскальзывал наружу.

Это тиранило мой юный идеализм.

Дом был напичкан раритетами, фотографиями, стоило усилий не пялится на стены и полки.

Запомнилась пыль старого, многопользованного жилья, смешанные запахи снеди.( Эх, надо было «вкусить роковую отраду в попираньи заветных святынь» и нахально тащиться от всего, что вокруг!)

Жадность там царила, жадность ко всему, будто не оценили их, что-то отобрали у них. Что? – Жизнь.

Пунина, была миловидно увядшей, и этим похожа на актрис, которые облагорожено, играли мать семейства Ильича.

У них дома работал ЧБ телевизор, помню экранную мизансцену, где эта ленинская мать - голова в обрамлении черной, тюлевой занавесочке, просила царя помиловать Сашу.

Царь сказал - нет!

А она высокомерно ответила:

- Я горжусь своими детьми!

Мне подумалось: чем гордишься?

Сын – убийца, дочь в тюрьме!

Приличная еврейская семья и вдруг, нонсенс – дочь в тюрьме! Ни проститутка, заметьте, ни спекулянтка – хуже! Это ж горе неизбывное.

Пунины враждовали со Львом Николаевичем, у них были к нему претензии. Он был резок.

Почему то люди считали, что человек, незаслуженно просидевший 14 лет в застенках, ЧЕТЫРНАДЦАТЬ, должен быть пушистым и кого-то там, как-то особенно тонко понимать, что-то кому-то великодушно прощать?!

Они хотели великодушия от него!

Меня поражал их ослепленный, своими интересами, эгоцентризм.

Гумилев, брил правду не безопасной бритвой.

Ирина, дочь Пуниной, зеленела и взвизгивала. Нос у нее становился бело-острым, губы и глаза узкими, лисье личико, волосы пегие, сальные, цвета грязной воды, такой цвет красиво называется – русым.

( тогда у многих были сальные волосы и лица - мылись редко, считалось, что мыть голову вредно, надо давать голове залосниться),

А он оборонялся от них, круглый, теплый, несчастный.

Они не сочувствовали ему, обвиняли Льва Николаевича, считали, что он озлоблен и Анну Андреевну, обсуждали, что ее передачи в тюрьму были жалкими, бедными, скупыми.

Пунина, тихая, милая, бесцветная почти безсловесная. С полинявшим взглядом, как у загнанного тушканчика, утомленного жизнью, вернее, "своей пустыней".

Лев Николаевич, был обижен на них, во мне ныло чувство, что никто не обласкал его, не оценил, не сострадал его мукам.

Хотелось сказать ему:

Ты - прекрасный человек!

Я восхищаюсь мужеством твоим,

выдающимся умом, твоей судьбой,

тобой, тобой, тобой!

Но согласитесь, как нелепо звучит?

Почему восторженность, доброта всегда непереносимо банальны?

Нежности своей стесняешься, нежности, больше чем гнева.

Гнев - энергичен, изобретателен, он более зрелищный и словесно изощренный.

Мне демоны, интеллектуально, да и визуально интересней ангелов.

Ибо доброта - слишком однозначна, а святость - слишком предсказуема.

Святость занудна, однообразным восхождением к небесным нимбам, своими однотипно, унылыми судьбами.

Я, не имею в виду, канонизированного царя и живых мучеников, но легендарные святые, отшельники, кто там шишками и сусликами питался в лесных дебрях - удручают.

Не стану перечитывать это письмо, чтобы нарочитой правкой не стереть, память, на которую наведен фонарик, от вашей статьи, попавшей мне на глаза впервые.

Расскажите,пож. что помните, мжт быть, так же спонтанно, если возникнет у Вас подобная вспышка!

Мной, конечно, сказано не все, а то, что слету выпукло обрисовалось, но сейчас уж сил нет, времени тож.

Обнимаю Вас Людмила, хорошо, что мы встретились.

Хоть и в виртуальном пространстве - лучше, чем нигде, никогда…

Вы сейчас в каком городе живете?

Постскриптум: Не знаю, читали ли вы, вульгарный опус, «Антибиография Ахматовой» некой дефектолог-графоманки, всколыхнувший весь литературный Петербург?

Меня это привело в раздражение.

Оставляю вам тут ссылку на мою статью – ответ, на ее фарисейский, многобуквенный (600 ст) маневр.

Надеюсь, не смутит вас, довольно, сдержанный фольклор моей, ненормативной местами, речи.

С ув. С.Т.

Сан-Торас 22.10.2011 09:01 Заявить о нарушении правил

С.Т., я в Москве. А ко Льву Николаевичу и Наталье Викторовне приезжала в Питер, и в Москве они живали подолгу у друзей, где и встретились мы впервые "живьём", сговорившись с Д.М..

Ваша идея про спонтанную переписку мне нравится, вот только память у меня врожденно и пожизненно. видать. девичья., боюсь приврать или невольно досочинять. А вы так точно отсканировали(глаз художника не хухры-мухры) облик Льва Николаевича, сердце аж нежно заныло.

Жаль. что я , не сумев ПРЕВОЗМОЧЬ ОБОЖАНЬЕ, не была достаточно напориста по-журналистки. Поэтому далеко не все смогла записать на диктофон, а беседовали мы по его правилам, на манер античных философов, только не под сенью оливковых рощ , неспешно прогуливаясь. а за столом с бутылкой водки преимущественно и в дыму "Беломора". Вот раз Вы моя ученица.Л.И., то поговорим без этой машины(диктофона), что запомните, то и Ваше...

У меня тоже просто личная какая-то обида и боль за многое. что вынести ему пришлось.

Благодаря Вам я побывала у Пуниных - спасибо за телепортацию - так беспощадно точно, с деталями(я это дело обожаю) Вы написали о

о них.

Пишу в общем-то наспех и немного стесняясь - если сложится переписка. опубликуем в готовом и достойном виде, не против? Давайте попробуем по имэйлу - мой: лиантсобакаяндексточкару. Или попробуйте через стихиру. правда. не всегда срабатывает.

С уважением,

Людмила Антипова 22.10.2011 13:05 Заявить о нарушении правил

Причалила. прочла, лихо! Дефектолог в струе времени, которое все более дефектно и неисправимо. Сработано ею на потребу,рынок-то вон какой...

Возможно. без матерка в данном случае трудно обойтись, хотя Вы-то могли отхлестать вусмерть и без оного.

Резюме - одобрям-с!

Людмила Антипова 22.10.2011 13:30 Заявить о нарушении правил

Дорогая Людмила, мне ваши антично-Гумилевские беседы, вне оливковых рощ, за водкой с беломореной, бесконечно дороги!

Эта картинка, выплывшая папиросным дымом из небытия, уже визуально живет.

А помните, как он курил? Окурок тушил, душил прожелтевшим пальцем, а дым как старая фата нависал над столом.

Лев Николаевич был очень мужской человек и все же, какими-то моментами он напоминал мне старуху, наверное, из-за круглых плеч, сходства с матерью… и это вязанка-полувер.

Мне мое предыдущее письмо, потому перечитывать не хотелось, чтобы не оглаживать сцены, не окультуривать запахи, что всплыли при мысли о Пунинах, о нем.

Настолько ясно, на изнанке век все проецировалось, что очнувшись, вижу на «клаве» свою руку, поверите? Думаю, что это? Какая-то шагреневая кожа? А, это теперь я…

Говорил ли с вами Гумилев о родителях? Ведь они были в контрах - не разговаривали с Анной Андреевной.

Он выжил, она тоже.

То малое время, что оставалось ушло на обиду, боль, жаль ее, его.

А Николай Степанович, был расстрелян, как в нем это отзывалось?

Мне казалось, ему все надо было прощать, как бы он не бранился, у него было на это право, но она так не считала, видимо.

Не умела служить, как умела Чуковская. Но организовывала, чтобы служили ей. Хотя никогда недополучала того, что заслуживала.

А высказывался ли при Вас Лев Николаевич, о тогдашнем строе, правительстве государственном устройстве?

А коллег, как он разносил?

Завистники все же, он не получал от них должного уважения, любви. Зато молодежь, восхищаясь им, компенсируя эту грусть.

Вы, например, а Вы прехорошенькая были, как он вел себя с вами?

Как со «своим парнем», девушкой или ученицей. А чувство юмора, смех его, вы слышали?

Если возникнет волна, вы пишите мне, не думайте. Это просто разговор, мы ничего никому не должны.

Сто улыбок :))

С.Т.

P/S. Хорошо, что Вы умны, не обмузеиваете Гумилева.

Трудно разговаривать с людьми, в обществе которых надо в прошлое покупать билет.

Сан-Торас 22.10.2011 14:17 Заявить о нарушении правил

Добавить замечания

На это произведение написано 8 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.

Написать рецензию Другие произведения автора Людмила Антипова

Разделы: авторы / произведения / рецензии / поиск / вход для авторов / регистрация / о сервере Ресурсы: Стихи.ру / Проза.ру

Сервер Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил сервера и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о сервере и связаться с администрацией.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации №77-26765 Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Ежедневная аудитория сервера Стихи.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным независимых счетчиков посещаемости Top.Mail.ru и LiveInternet, которые расположены справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

Свидетельство о публикации №112100103781

Дмитрий Зотов 07 22.03.2014 20:28 • Заявить о нарушении

Спасибо.

с уважением,

Людмила Антипова 22.03.2014 22:26 Заявить о нарушении