Чёрный квадрат Города змей

(в сокращении)

Однажды, лет двадцать тому назад,

надувшись пива,

я прогуливался по широким питерским эспланадам

и в поисках отхожего места

нечаянно забрел в Русский музей

тогда ещё города-героя Ленинграда,

где, забыв, зачем пришёл сюда,

долго плутал среди анфилад,

пока не наткнулся на длинную очередь.

Что дают? – поинтересовался по привычке насмешливо я,

но никто из явно озадаченной толпы мне не ответил.

Одна старуха, судя по возрасту, блокадница

смотрела туда, где коридор заканчивался глухой

свежевыбеленной стенкой, в театральный бинокль.

Вежливо попросив её одолжить мне на минутку

оптический прибор, столь неуместный

в картинной галерее, я стал вглядываться вдаль

и увидел на белом поле несущей конструкции

черноту, чем-то напомнившую мне провалы

в моей памяти после обильных возлияний:

жизнь явно кренилась в сторону демократии,

а перестройка вот-вот грозила перерасти в перестрелку...

В этот день в Русском музее, как и во все

предыдущие месяцы и годы перемен –

не дай господь, кому-то из потомков наших

быть их очевидцами и свидетелями, –

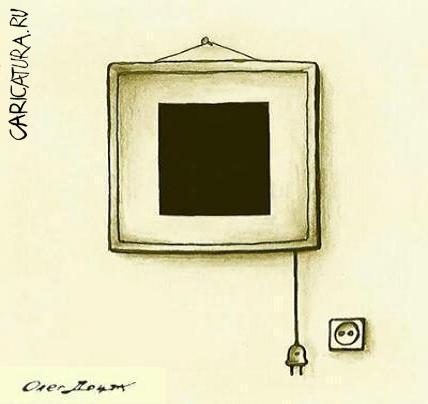

давали Чёрный квадрат Казимира Малевича,

и слегка зомбированная этим обстоятельством публика –

горожане и гости Северной столицы -

ежедневно приходила сюда,

чтобы поглазеть на шедевр.

С криками: пропустите, я не местный! –

я стал нагло, как это только может позволить себе

заезжий пьяница, оказавшийся

в чужом городе транзитом, –

продираться сквозь живой частокол –

толпа, понятное дело, приняла меня за своего,

мол, нашего полку прибыло,

и нехотя расступалась, выдавливая меня

из себя, как из тюбика, поближе к

чёрной квадратуре, окончательно

затмившей тогда общественное сознание.

И вот я, не любящий авангард во всех его проявлениях,

оказался один на один с авангардистским полотном,

и испытал при этом лёгкую неловкость,

поскольку ничего в таком искусстве

не понимал и не понимаю.

Другая старушка, судя по возрасту,

помнящая ещё мятеж генерала Корнилова,

заметив мою растерянность, присоветовала,

обращаясь ко мне интеллигентно на вы:

вы вглядитесь в этот чудо, – сказала она, –

и увидите в этой пугающей черноте

бездну бесконечности, – а потом пояснила:

это отличает оригинал от подделок,

которые сделать легко,

но наполнить потайным смыслом,

вложенным в картину художником,

доселе не удавалось ещё никому из копиистов,

даже самому выдающемуся.

Шедевр находился под стеклом, предохранявшим

его от порчи и покушения вандалов,

я приблизил к нему свой взгляд настолько,

насколько это было возможно,

пока не уткнулся своим красным носом

в гладкую, скользящую поверхность,

но ничего кроме отражения в ней

своей рожи так и не разглядел,

и по привычке громко произнес свое любимое

слово из числа нейтральных ругательств,

допускаемых к употреблению в воспитательных

целях даже в дошкольных учреждениях: срамота!

Что тут сталось с духовно возвышенными окаменевшими

от соприкосновения с прекрасным питерцами;

их будто подменили: людская масса зашевелилась,

как клубок змей, лица людей превратились

в перекошенные физиономии –

на моих глазах их шеи вытянулись

от возмущения и вогнулись,

расправившись, как капюшоны,

угрожающе украшающие головы кобр,

и отовсюду я услышал жуткое шипение,

которое и по сей день подчас меня оглушает,

превращая в неврастеника и даже безумца.

Особенно усердствовали две мои новые знакомые –

корниловка и жертва блокады –

вот уж воистину две эстетствующие змеи,

забрызгавшие меня своей слюной...

Расталкивая зевак, кричащих мне вслед:

понаехали тут из деревень,

мешают эстетическому восприятию искусства! –

я бежал прочь от Чёрного квадрата Казимира Малевича,

не оглядываясь из страха увидеть, что непроглядный мрак

его бездны гонится за мной, чтобы поглотить

вместе со всем этим сонмищем уродов и уродок.

И это была не иллюзия и не бред,

а самая что ни на есть осознаваемая реальность:

если бы всё это мне только пригрезилось,

то я бы обязательно поместил это неувядаемое и по сей день

в моей памяти зрелище в свои иррациональные сны,

но это была пугающая и тиранящая разум явь.

Я бежал стремглав, не чувствуя

пинков и плевков, по коридору,

как безумный Германн,

прикупивший три туза на мизере,

как Арбенин, сошедший с ума

после того, как отравил свою благоверную,

как злосчастный Акакий Акакиевич Башмачкин,

с которого вместе с кожей, под которой

скрывалась ранимая душа, содрали новую

партикулярную шинель.

Я бежал и думал о том, что

в этом городе рано или поздно все

становятся сумасшедшими, заболевая

его каким-то особым заразным духом,

впитавшим в себя все добродетели

и пороки минувших и грядущих эпох.

Мгновение задержало меня в зале,

где стены украшали Взятие снежного городка

Сурикова и Девятый вал Айвазовского,

здесь можно было бы отдохнуть душой

и успокоиться, но настойчивый шип

по-прежнему гнал меня прочь,

на улицу, где средь равнодушно

дефилирующих людей можно было бы

избавиться от навязчивых слуховых галлюцинаций.

Снаружи серые тучи затянули небосвод,

слегка накрапывающий поначалу дождь постепенно

усилился, и я, спасаясь от него, сиганул в

в первую попавшуюся на Невском проспекте

распахнутую дверь, снова очутившись в замкнутом пространстве…

…Здесь размещалась гильдия неформальных художников –

авангардистов, модернистов et caetera, –

на стенах висели картины,

и со мною чуть было не приключилось дежавю.

Как здорово, что вы пришли к нам! –

мне навстречу бросилась какая-то толстая тётка,

как я узнал впоследствии, администратор

этого высококультурного заведения. –

сегодня вы у нас первый посетитель, –

и расплылась в дежурной улыбке.

Если бы не дождь, – хотел сказать ей я, –

только бы вы меня здесь и видели, –

да не успел: она задавила меня свои напором.

Рассудите, пожалуйста, нас, –

попросила администраторша. –

вот перед вами стоит свободный,

с позволения сказать, художник,

которому вчера немец, интурист,

почтенный человек, участник,

между прочим, блокады Ленинграда,

правда, с той стороны, предложил продать эту картину

за пятьдесят тысяч дойчемарок,

и просит взамен самую малость – сменить

тривиальное название Рожденные революцией на

Тофель, что в переводе с немецкого означает всего лишь Чёрт,

а этот балбес упирается.

Здоровенный детина в окладистой бороде

и грязном, со следами масляной краски

и былых трапез свитере стоял, понурив голову,

и молчал, а та всё не унималась:

дурак ты, Сидоров, рожденный ты не революцией,

в подзаборье идиот,

ну, скажи, на кой чёрт, скажи, тебе далась эта революция,

когда тебе предлагают такие деньги.

Впрочем, фамилия художника могла быть не Сидоров,

а совсем даже наоборот – Цукерблат,

мне сейчас этого и не вспомнить,

поэтому оговариваюсь на всякий случай по Фрейду:

дурак ты, Цукерблат!

Я бросил взгляд на предмет

меркантильно-эстетического спора:

на полотне была изображена безликая серая масса

граждан разного возраста и пола,

над которой простёр свои щупальца какой-то

мутант, чёрт – не чёрт, а скорее, осьминог,

он змеился над головами людей,

как бы покровительствуя им.

От одного такого вида у меня вновь

развились слуховые галлюцинации –

надсадное змеиное шипение, и чтобы

избавиться от них я предпочел спешно ретироваться.

И опять, сломя голову, как лишенный рассудка Евгений,

за которым гонится Медный всадник,

я бежал прочь, по мосту через Неву,

к уродливым ростральным колоннам,

считающихся одним из символов этого города –

самого странного места на земле.

Чёрный квадрат мерещился мне теперь во всём –

в габаритах унылых строений Васильевского острова,

в нависших над их громадами свинцовыми облаками

грядущего, неизбежного ненастья,

в непроницаемой бездонной Неве,

даже ростральные колонны

вдруг стали чёрными и квадратными.

Финский залив грозно гнал обратно в устье реки

чёрные квадраты волн – признак предстоящего

вселенского потопа.

Город был мрачен, и над ним выпростал

свои щупальца-змеи неотвратимый Тофель.

Так в прошлом бывало не раз:

разгневанная природа, которую потревожили

на этих пустынных берегах за три столетия

до случившегося со мной странного происшествия,

нет-нет да и напомнит о себе,

погружая город в пучину

его же сомнений и предрассудков.

Потоки чёрных, помноженных на миллионы

квадратов Малевича, валов

захлестывают его - град Петров

ревёт всеми своими сиренами и фабричными гудками,

как гибнущий над бездной Левиафан,

но потом вода вдруг отступает…

…и тогда рокот стихии вновь сменяет,

наполняя собой всё пространство, шипение змей…

…А так, - городишко неплох…

Свидетельство о публикации №112072500928