Е. А. Баратынский, Г. Уэллс и А. Кристи

В этом рассказе выделяется и магнетически притягивает к себе внимание фигура таинственного незнакомца в ослепительно-белой цельнотканой “накидке”, которого героиня рассказа встречает на палубе лондонского речного трамвайчика, плывущего вниз по Темзе: “На корме шумели ребятишки, за которыми приглядывала усталая воспитательница; здесь же расположилась пара ничем не примечательных старичков и старуха, облаченная в черные шуршащие одежды. На носу же сидел только один человек, и миссис Харгривз направилась туда – подальше от детского шума” (Пер. О.Варшавер. Цит. по: Кристи А. Собрание сочинений. Т.26. М., 2002.).

Параллельно, из Марселя в Ливорно, плывет пароход Баратынского:

ПИРОСКАФ

Дикою, грозною ласкою полны,

Бьют в наш корабль средиземные волны.

Вот над кормою стал Капитан.

Визгнул свисток его. Братствуя с паром,

Ветру наш парус раздался недаром:

Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины

Роют волнистое лоно пучины.

Парус надулся. Берег исчез:

Наедине мы с морскими волнами;

Только что чайка вьется за нами

Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилица,

Чайке подобна, вод его птица,

Парус развив, как большое крыло,

С бурной стихией в томительном споре,

Лодка рыбачья качается в море, –

С брегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;

Много я вынес смятенной душою

Радостей ложных и истинных зол;

Много мятежных решил я вопросов,

Прежде чем руки марсельских матросов

Подняли якорь, надежды симвОл!

С детства влекла меня сердца тревога

В область свободную влажного бога;

Жадные длани я к ней простирал.

Темную страсть мою днесь награждая,

Кротко щадит меня немочь морская,

Пеною здравия брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!

В сердце к нему приготовлена нега.

Вижу Фетиду; мне жребий благой

Емлет она из лазоревой урны:

Завтра увижу я башни Ливурны,

Завтра увижу Элизий земной!

“Мы” в начальных строфах стихотворения имеет вполне определенное значение. Из Неаполя Баратынский будет писать своему близкому другу Н.В.Путяте, вспоминая о морском переезде: “На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не только московского, парижского света”.

Но Баратынский говорит даже не о этих минутных спутниках – он совершает европейское путешествие с женой и детьми, и как бы в воспоминание об этом у английской писательницы появляется стайка английских школьников (а больше она ни для чего в рассказе не пригодилась), направляющихся на экскурсию в Тауэр, под присмотром “усталой воспитательницы”, в которой угадываются черты Настасьи Львовны, супруги поэта. Рядом рассказчица помещает и его тетку, но об этом чуть ниже.

Окинув свою жизнь вплоть до детской поры, Баратынский суммировал ее смысл в одном жесте и изобразил себя – “простирающим жадные длани” к морю, к нимфе Фетиде:

В область свободную влажного бога…

Немного ранее, в сборнике Баратынского “Сумерки” (1842), хотя и не названная, Фетида вспоминалась им в стихотворении… посвященном ее сыну. Оно так и называлось: “Ахилл”.

Стихотворение это представляет собой неправильный, завуалированный акростих: “В-Д-И-Б-У О-Т-Р-С О-З-В-И-Н-Н”. Идущие вперемешку начальные буквы стихов слагаются во фразу, призыв: “УВИДЬ ОСТРОВ. ВНИЗ”. В нем – словно бы предречено состоявшееся несколько лет спустя путешествие в Неаполь, к берегам Сицилии, “вниз” по географической карте, – где его встретят объятия царившего на этом острове в древности беглого бога Сатурна. И теперь, на границе жизни, Фетида откликается на стремление призывавшего ее поэта ответным жестом:

…жребий благой

Емлет она из лазоревой урны…

Жест простертых дланей, протянутых рук в стихотворении “Пироскаф” лейтмотивен. И автобиографичен. Именно этот структурообразующий жест стихотворения Баратынского и повторяет плывущая на своем “теплоходике” героиня рассказа 1969 года:

“И вот теплоходик уже миновал доки. Счастье и покой, объявшие душу миссис Харгривз, все ширились, все крепчали… На носу вместе с ней по-прежнему находился тот, единственный пассажир, и впервые за время пути она присмотрелась к нему повнимательнее… Одет ее спутник был в длинный плащ или, скорее, шерстяную накидку с капюшоном. Может, араб? Или бербер?... Из какого же удивительного материала соткана его накидка! И скроена славно – из цельного куска. И такая красивая. Миссис Харгривз безотчетно протянула руку, дотронулась”.

Тема ранних воспоминаний в предсмертном стихотворении Баратынского проявляется еще и в том, что его жестовая оркестровка является отзвуком первого из опубликованных произведений поэта – юношеского стихотворения “Пожилой женщине и все еще прекрасной” (1817). Согласно семейному преданию, Баратынский имеет здесь в виду… свою 36-летнюю тетку М.А.Панчулидзеву:

…Старик крылатый не дерзает

Коснуться хладной к ней рукой.

Сам побежденный Красотой,

Глядит – и путь не продолжает.

Тогда, в юношеском стихотворении, бог времени Сатурн простирал свою “хладную руку” к немолодой женщине (к 1844 году жизненный прототип стихотворения-мадригала, даже по современным понятиям, приобрела право называться “пожилой женщиной”). Его не-прикосновение – губительно. Ведь Время у Баратынского (как это позднее, в 1832 году повторится в финале второй части “Фауста” Гете) – останавливается. А это значит, что героиня стихотворения, как это произошло и с Фаустом, умирает.

Или, если угодно, для нее наступает вечность.

Чудесный, фантастический характер, как было у Баратынского в 1817 году, жест этот сохраняет у Агаты Кристи. Только происходит это у нее как бы наоборот, наизнанку: руку простирает теперь… сама немолодая женщина, чтобы коснуться плаща чудесного незнакомца (реминисценция известных евангельских эпизодов об исцелении: Евангелие от Матфея, гл. 9, ст. 20-22; Евангелие от Марка, гл. 5, ст. 24-34; Евангелие от Луки, гл. 8, ст. 42-48).

Героиня рассказа действительно немолода, она успела вырастить двоих детей. Но она к тому же еще и сама раздваивается – как некий призрак, фантом воображения мелькает в рассказе воспоминание о “пожилой женщине”, какой казалась тетка юноше Баратынскому. Цветовая гамма повествования, черное и белое уравновешены: на носу располагается незнакомец в “длинном плаще” (хоть прямо об этом не сказано, но мне он почему-то представляется ослепительно белым), на корме – “старуха, облаченная в черные шуршащие одежды”.

И если облаченная в траур старуха воплощает в себе мысли о неизбежности смерти, то прикосновение к одеждам ее антагониста действительно приносит героине рассказа надежду на исцеление.

Она, вообще-то… не любит людей. Но теперь – мир для нее чудесным образом преобразился. Рискнем сказать, что в дальнейшем содержании рассказа соединяется середина пушкинского “Пророка” и концовка тютчевского “Нам не дано предугадать…” Именно “как благодать” дается на миг “сочувствие” к ближним героине рассказа. “Разумеется, долго это не продлится. И она об этом прекрасно знала. Не может характер измениться враз – и навеки. Но она была благодарна, глубоко, смиренно, осознанно благодарна за то, что на нее снизошло”.

“Узор” мира меняется для нее, как в калейдоскопе. То есть, сам мир остается все тем же, но героиня заново переживает бытовые эпизоды первой части рассказа: докучная исповедь уборщицы… склока в очереди за мясом… давка в автобусе…

* * *

“…Словно встряхиваешь детский калейдоскоп: стеклышки все те же, но легли иначе – и узор внезапно становится совершенно другим”. Этот поясняющий образ (“калейдоскоп”) также обязан своим происхождением стихотворению Баратынского.

Если по-иному натягивать структурные связи между его элементами, чем это кажется поначалу необходимым, то стихотворение не разрушается, а возникает иная картина. Прием этот из сферы отношений поэта – читателя был перенесен автором рассказа на характеристику динамики внутреннего мира его персонажа. Вглядываясь в “ткань” стихотворения “Пироскаф”, мы тоже как бы прикасаемся к цельнотканому хитону таинственного незнакомца из рассказа Агаты Кристи.

Эту особенность хорошо иллюстрирует, например, строка:

…Белая, рея меж вод и небес.

Это говорится о реющей чайке. Но та же самая строка может быть прочитана как целая фраза с подлежащим “рея” – часть корабельной мачты. Такая интерпретация, безусловно предусматривалась: только что, в первой строфе, на эту мачту подняли парус…

Этот образный элемент, с которым мы уже встретились, в стихотворении необычайно экспансивен. Те же самые руки, которые подняли парус – “руки марсельских матросов”, – затем поднимают якорь пироскафа, а в следующей строфе их жест повторится вновь, и он, Пироскаф, говорит, что уже не его матросы, а он сам “простирает” к морю “жадные длани”. В последней строфе ему навстречу свою длань простирает само море – нимфа Фетида.

А в первой строфе парус раскрывает объятия ветру. В следующей – парящая чайка тоже предстает существом с распростертыми объятиями. Другой парус – парус рыбачьей лодки затем будет назван “крылом”, и это именно благодаря тому, что перед этим крылья чайки предстали нам подобием поднятого паруса.

Это сочетание: “белая рея” и над ней – крылатое существо в сумме дают образ Александровской колонны в Петербурге. Именно с ней связан изобразительный, графический миф, который отражен в стихотворении Баратынского. В.А.Соллогуб оставил воспоминание о том, что в конце 1830-х годов Лермонтов рисовал эту колонну, торчащую из воды над затопленным городом. “В таком изображении отзывалась его безотрадная, жаждавшая горя фантазия” (Соллогуб В.А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С.376).

У Баратынского увиденная Соллогубом лермонтовская апокалиптика повторится:

Парус надулся. Берег исчез.

Наедине мы с морскими волнами…

И лишь только:

…Лодка рыбачья качается в море…

Появление этой лодки также продиктовано сюжетом потопного мифа: оно предвосхищает беседу двух рыбаков во вскоре написанной идиллии М.А.Дмитриева “Подводный город” (1847), только там Александровской колонны нет, вместо нее рядом с рыбачьей лодкой над затопленным Петербургом остается “кораблик” Адмиралтейства.

Связь между лермонтовским рисунком и стихотворением Дмитриева уже не раз отмечалась (Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С.297), но, как мы видим, ее опосредует стихотворение Баратынского.

Но видение всеобщей гибели приобретает совершенно иной смысл в стихотворении о приближении смерти одного человека:

С брегом набрежное скрылось, ушло –

это ДЛЯ НЕГО все исчезает!

Вот пример органичного превращения философского понятия в поэтический образ. “Набрежное”: все предшествующее бытие человечества “на берегу”, на “твердой земле”. В последней строфе очертания “земного Элизия” – итальянского берега на горизонте уподобляются глиняному черепку, который в древности вынимали из урны со “жребиями”. Земля уходит под воду – “новая земля” поднимается из воды.

Английская литература не впервые обращалась к разгадыванию тайн предсмертного стихотворения Баратынского. Изучая результаты этих контактов, мы понимаем, с каким волнением вглядывались английские авторы в его произведения! В финале книги первой романа Г.Уэллса “Война миров” (1898) появляется картина, сходная с нарисованной в рассказе А.Кристи – речные трамвайчики, спешащие по “Луже”, по лондонской Темзе к морю…

“Около часу дня под арками моста Блэкфрайер показались тонкие струйки черного газа. Тотчас же весь «Пул» превратился в арену бешеного смятения, борьбы и свалки; множество лодок и катеров стеснилось к северной арке моста Тауэр, и матросы и грузчики отчаянно отбивались от толпы, напирающей с берега. Некоторые даже опускались по устоям моста” (роман Уэллса цитируется в переводе М.Зенкевича).

Только теперь рамки этой картины развернуты до масштабов географической карты, панорамы. Тут и океанские лайнеры, и, конечно же, “паровые катера с Темзы”, и рыбачьи шхуны, и военно-морская эскадра, а затем – появляются чудовищные ходули завоевателей-марсиан, напоминающих в верхней части огромные “головы в капюшонах”.

И – пароходы: “грузовые пароходы, пассажирские, нефтеналивные, океанские пароходы, старый белый транспорт, красивые. серые с белым, пароходы, курсирующие между Саутгемптоном и Гамбургом. Вдоль всего берега до Блэкуотера толпились лодки”.

Основное действие, по сравнению с будущим рассказом, не вместилось в границы Лондона, сдвинуто к северу от устья реки, “в большой серповидный залив, берега которого теряются в тумане у Нэйза”. Но вся эта амплификация образа нацелена на тот же предмет, что и камерное повествование о “теплоходике”. Так же как и его последовательница, Уэллс, будущий автор книги “Россия во мраке”, словно бы готовясь к предстоящему визиту в Россию, тщательно изучает стихотворение Баратынского. Оно стоит ближе к нему на семьдесят лет, а потому – менее различимо в своих гигантских очертаниях, представляется более внушительным, неохватным…

Стихотворение Баратынского, как неисчерпаемый концентрат, растворяется в повествовании Уэллса. Вот уже появляется, отделившись от остальных судов, центральный герой главы, маленький “колесный пароход с Темзы”. Для русского читателя нет ничего более естественного, чем обнаружить, что стихотворение Баратынского насыщено реминисценциями пушкинских текстов. Однако поистине удивительно, с какой незаурядной авторской проницательностью эти потаенные реминисценции обнажены в повествовании английского романиста.

В первой строфе говорится:

Вот над кормою стал Капитан.

Уэллс играет с лексикой своего литературного источника: “КАПИТАН СТОЯЛ у Блэкуотера”. Говорится не о капитане – о его пароходике; то же слово повторяется в переносном значении. И дело на этом не останавливается: местоуказание у поэта – тоже вовлечено в игру. “Они… расположились НА НОСУ”, – говорится сначала не о капитане, а о его пассажирах. Вместо “кормы” – “нос”. И лишь в конце: “Увидев, что марсианин упал, КАПИТАН НА МОСТИКЕ громко крикнул…” У Баратынского:

Визгнул свисток его…

“…и столпившиеся НА КОРМЕ ПАССАЖИРЫ подхватили его крик”.

Уэллс вроде бы пишет фантастический роман, но в действительности фантастику следует искать у поэта, и трезвый прозаик как бы его “поправляет”. Автору стихотворения совершенно необходимо было поместить капитана современного пароходного судна где-то возле кормы: в этом оживает его старинная функция – “кормчего”.

Как в знаменитой политической аллегории Пушкина “Арион”:

На руль склоняясь, наш КОРМЩИК умный

В молчаньи правил грузный чёлн…

В письме из Неаполя Баратынский упоминает “страх чего-то грозного, хотя не вседневного”, который охватывает путешественника на море; тем же вседневным ожиданием опасности отзывается и стихотворение “Пироскаф”: “Дикою, грозною ласкою полны” волны Средиземного моря. Вот почему в нем появляется и отголосок стихотворения, в котором разбушевавшаяся буря погубила “чёлн” с корыстными злоумышленниками. Хотя сама катастрофа у Баратынского, вроде бы, не состоялась.

Безошибочная художественная интуиция направила внимание Уэллса на едва заметную “складку” в стихотворной ткани у Баратынского, за которой открываются обширные смысловые горизонты. О степени серьезности, с какой Г.Уэллс относится к поэзии своего русского предшественника, свидетельствует то, что он не жалеет времени и усердия на разгадку его поэтических образов, которые для русского читателя даже еще и не начинали казаться требующими усилия мысли.

Почему, например, в стихотворении рыбачья лодка сравнивается с чайкой:

Только вдали, океана жилица,

Чайке подобна, вод его птица,

Парус развив, как большое крыло,

С бурной стихией в томительном споре,

Лодка рыбачья качается в море…

Автор романа отвечает нам торжествующе-лапидарно: “несколько рыбачьих шхун НЫРЯЛО между броненосцами и пароходиком”. У Баратынского лодка – “КАЧАЕТСЯ”: она как бы повторяет движения прожорливой чайки, ныряющей в воду за рыбой!

Удивительно и то, что Уэллс вновь обращает наше внимание к месту, в котором таится пушкинская реминисценция, только в этом случае без его подсказки мы бы и не знали о ее существовании. Стихотворение “Узник”:

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном,

КЛЮЕТ И БРОСАЕТ, и смотрит в окно,

Как будто со мною задумал одно;

Зовет меня взглядом и криком своим…

Баратынский увидел в пушкинском “орле” – крикливую чайку. Этот орел у Пушкина, лениво терзающий мясо, повторяет ныряющие движения чайки, как лодка у Баратынского. Обращение к Пушкину у него овеяно юмором. Непредубежденный, простодушный читатель с удивлением заметит, что орел у Пушкина… однокрылый (“махая крылом”). И лодка у Баратынского – очевидно, разительно однокрылая, и тут уж дело никак не спишешь на “поэтическую фигуру”!

Кстати о фигурах. Теперь, одаренные Уэллсом, мы можем наблюдать, что Баратынский очень близко следует стихотворению Пушкина. Стихотворение “Узник” заканчивается:

…Туда, где синеют морские края,

Туда, где гуляем ЛИШЬ ветер… да я!..

И такую же ограничительную частицу Баратынский применяет к своему, Средиземному морю:

ТОЛЬКО что чайка вьется за нами…

ТОЛЬКО вдали…

Лодка рыбачья качается в море…

К стихотворению Пушкина обращается поэт, которому вот-вот предстоит освобождение из “темницы” здешнего мира. И – повторение, передразнивание пушкинской лексики:

…пора, БРАТ, пора!

В стихотворении Баратынского – о парусе:

БРАТСТВУЯ с паром…

Тайный диалог двух поэтов засвидетельствован Уэллсом: пушкинское обращение у Баратынского переведено в глагольную форму, а романист его – возвращает к источнику. У него вообще вся эта глава дается со слов… родного БРАТА основного повествователя!

* * *

Итак, отплытие парохода у Г.Уэллса творчески скопировано с картины отплытия марсельского парохода у Баратынского. “Пароходик заработал колесами и двинулся к востоку от длинной изогнутой линии судов”. То же – относительно его движения. В романе маленький пароходик несется сломя голову, спасаясь от преследования жутких марсиан. И у Баратынского сказано: “Мчимся”. Динамика – та же.

В стихотворении:

Колёса могучей машины

Роют волнистое лоно пучины.

В романе – также упоминается “машина”. Только у Баратынского так называется сам пароход, у Г.Уэллса (и тому можно указать причину) – двигатель. В романе она, машина, очеловечена, как и в стихотворении: “Перепуганный капитан стал злобно браниться во весь голос… и лопасти колес, КАЗАЛОСЬ, ЗАРАЗИЛИСЬ ЕГО СТРАХОМ”; “Несмотря на УСИЛЕННОЕ ПЫХТЕНЬЕ МАШИНЫ и бугры пены за колесами, пароходик очень медленно уходил от приближавшейся опасности”.

Читатель не ошибется, если вздрогнет, узнав название последней поэмы Маяковского – “Во весь голос”; нам бы хотелось позднее показать, откуда возник весь этот антропоморфизм. В указанном фрагменте романа он подчеркнут настолько, что распространяется даже на железную скорлупу марсианина, “который возвышался над деревьями и колокольнями на берегу и двигался так, СЛОВНО ПАРОДИРОВАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПОХОДКУ”.

У Баратынского “лоно пучины” – благодаря глаголу “роют” – уподобляется земле. Можно не сомневаться, что Уэллсом было мастерски подхвачено это уподобление, настолько мастерски, что его не сразу и заметишь: “…БУГРЫ пены ЗА КОЛЕСАМИ”. Некоторые до сих пор еще думают, что бездельники-поэты “украшают” таким способом свои тексты. Ничего подобного. И у того и у другого нет ничего более необходимого, более утилитарного, чем этот, казалось бы, совершенно необязательно возникший образ земли.

В начале следующей книги романа внешний вид катастрофы будет сравниваться с извержением Везувия, с гибелью Помпеи. И автору припомнится – “все то, что он читал” по этому поводу. Он, конечно, не мог не читать роман Э.Бульвер-Литтона “Последние дни Помпеи” (1834). Роман выйдет еще при жизни поэта, и тогда же стихотворение на этот сюжет начнет сочинять Пушкин. Метафора земли у Баратынского – лишь отдаленный симптом, отголосок извержения сицилийского вулкана, но этот сюжет… все же войдет в “Пироскаф”: опосредованно, благодаря реминисценциям пушкинского наброска.

О наличии реминисценции вновь сообщает “накладка” – удачно примененная поэтом беспредложная конструкция слов (“РАЗДАЛСЯ ВЕТРУ”, то есть развернулся), – грамматически сомнительная, но мгновенно рождающая вполне понятный и отчетливый образ:

…Ветру наш парус раздался недаром.

Начало наброска у Пушкина построено на аналогичных “накладках”, хотя зазор между словами не столь откровенен:

Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – ПЛАМЯ

ШИРОКО РАЗВИЛОСЬ, как боевое знамя…

Здесь нарушается смысловое ожидание, возникающее на границе первой строки. Пламя, которому свойственно стремиться по вертикали, описано как “раздающееся” вширь, развертывающееся по горизонтали. Неожиданность со словами заставляет читателей прикоснуться к той панике, которая охватила жителей города.

То же – у Баратынского, не о “пламенном знамени”, но о парусе, который ведь поднимается, “развивается” тоже по вертикали, снизу вверх (либо распускается сверху вниз) – а вовсе не “раздается” вширь. Мы уже ранее высказали догадку, что у Баратынского слово “раздался”, видимо, подразумевает метафору: открыл свои объятия ветру.

Сложность образно-смысловой конструкции в данном случае особенно заметна на фоне более “простых” – откровенно передающих ту же “неправильную” схему движения (“Парус развив, КАК БОЛЬШОЕ КРЫЛО”), или прозаически-точных (“Руки марсельских матросов / ПОДНЯЛИ ЯКОРЬ”).

Уэллс недаром спустя некоторое время упомянет извержение Везувия, потому что у него в тексте заключительной главы первой книги щедро эксплуатируется тот же самый мотив. У Пушкина: “дым ХЛЫНУЛ КЛУБОМ”. Вновь – смешение горизонтального и вертикального направлений, дым как бы закручивается спиралью вокруг оси собственного движения вверх.

В повествовании Уэллса библейский, ветхозаветный по своему происхождению мотив “дыма” столь же экстенсивен, пожалуй, как мотив “рук” в стихотворении “Пироскаф”. Обработка же этого мотива, как и у Баратынского, заимствована из пушкинского стихотворения, только романист изображает его подчеркнуто “правильно” по сравнению с русским поэтом, например: “увидел в тумане поднимающийся СТОЛБ ДЫМА”; или (о миноносце): “из двух труб вырывались искры и КЛУБЫ ДЫМА”.

Оба противоречащих друг другу пушкинских ракурса присутствуют в тексте романа, но они никогда не соединяются в одной фразе. Уэллс тоже сравнивает “дым”, отравляющий газ, применяемый марсианами, с потоком воды, как Пушкин – дым вулкана (“хлынул”): “показались ТОНКИЕ СТРУЙКИ черного газа”; “Точно СТРУЯ ЧЕРНИЛ залила левый борт миноносца”. И напротив – о том же: “черное ОБЛАКО ДЫМА ЗАКЛУБИЛОСЬ по морю”.

Лишь один раз Уэллс приближается к пушкинскому противоречивому образу, да и то говорит не о дыме: “СМЕРЧ ИЗ ВОДЫ И ПАРА взлетел высоко в воздух”. И вновь – острый поэтический образ тут же подвергается прозаической корректировке: “снаряд, ВЗМЕТНУВ ВОДЯНОЙ СТОЛБ, упал возле пароходика”.

* * *

Основы пространственной ориентации в мире – ось горизонтали и вертикали – в пушкинском сюжете о вулканической катастрофе рушатся, да и вообще их нейтрализация – свидетельство катастрофичности. У Баратынского этот мотив не только связан с реминисценциями пушкинского стихотворения, но то же самое происходило ведь и тогда, когда берег, удаляющийся ПО ГОРИЗОНТАЛИ, иллюзорно представал ПОГРУЖАЮЩИМСЯ В МОРЕ, по вертикали (скоро появится обратный этому случай – у Г.Уэллса).

Мотив пароходного колеса имеет символическое значение у Баратынского: земля, мироздание мыслятся как неотвратимо вращающееся колесо, вечно погружающееся в небытие и вновь восстающее на горизонте. Эта поэтическая концепция будет затем воспроизведена в стихотворении “Дворцовая площадь” (1915) глубоко проникнувшего в поэтику Баратынского Мандельштама, где Александровская колонна предстанет как “мировая ось” – и ось колеса плывущего в неизвестность петербургского “парохода”.

Между прочим, Уэллс не прошел равнодушным и мимо этого мотива стихотворения “Пироскаф”. Юго-восточное побережье Англии у него становится подозрительно похожим на бросающее вызов морскому потопу петербургское побережье: “НИЗКИЙ БЕРЕГ Эссекса уже оделся голубоватой дымкой…”; “…черное, быстро уменьшающееся пятно на фоне НИЗКОГО, УБЕГАЮЩЕГО берега Эссекса”. Остается только сказать словами Баратынского: “Берег исчез”.

Впрочем, стоит отметить, что это глухое напоминание о Петербурге в романе обязано своим возникновением не одному только стихотворению Баратынского. Катастрофический сюжет о “петербургском потопе” был откровенно спроецирован на английское побережье… А.С.Хомяковым в стихотворении “Остров” (1836; вновь было напечатано в журнале “Маяк” в 1843 году под названием “Альбион”, как раз накануне итальянского путешествия Баратынского). Возможно, Уэллс в данном случае находился под впечатлением не столько поэзии Баратынского, сколько поэзии Хомякова.

Собственно, с сюжетом о петербургском наводнении у английского романиста и связаны все эти “столбы дыма”, “водяные столбы” и “столпившиеся пассажиры”. Надо заметить, что лермонтовский рисунок, о котором мы говорили, таит одну хитрость, которую не заметил (или сделал вид, что не заметил) увлеченный дежурными ламентациями по поводу лермонтовского “пессимизма” В.А.Соллогуб. Дело в том, что Александровская колонна зачастую представлялась современникам в образе “маяка”. Отсюда по отношению к ней – эпитет “александрийский” в пушкинском стихотворении “Exegi monumentum”, напоминающий о прообразе всех маяков – александрийском Фаросе.

Да и вопреки распространенному заблуждению, Пушкин вовсе не был первым, кто применил этот эпитет. Срв.: “…великолепная КОЛОННА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ, остановляя взор, приковывает к себе невольно мысль…” И далее – развивается мотив “маяка”, сияющего по тьме: “…мощная ДОЧЬ ПОЛУНОЧИ… великая, чистая, целая, БЛЕСТЯЩАЯ, прочная…” (Башуцкий А.П. Панорама Санктпетербурга. Ч.III. Спб., 1834. С.120-121.)

Поэтому, когда Лермонтов рисует оконечность Колонны на морском горизонте – то это может означать, что он реализует метафору, воочию представляет ее МАЯКОМ. И в этом образе уже нет ничего угрожающего, катастрофического. Наоборот – обнадеживающее, спасительное для моряков!

Г.Уэллс в своем повествовании также многократно использует эффекты, возникающие благодаря иллюзиям зрительного восприятия. Именно на такой иллюзии основана возможность двойного прочтения лермонтовского рисунка: берег, город на нем становятся невидимы из-за кривизны земной поверхности – или из-за того, что они действительно уходят под воду? Другой случай – отождествление несоизмеримого.

С высоты птичьего полета в романе воображаются обезображенные отравляющим газом марсиан территории Лондона – “уже безлюдные, распростертые, точно огромная КАРТА, ЗАПАЧКАННАЯ В ТОЙ ЧАСТИ, где обозначены южные районы города… СЛОВНО КАКОЕ-ТО ЧУДОВИЩНОЕ ПЕРО НАКАПАЛО ЧЕРНИЛЬНЫЕ КЛЯКСЫ. Безостановочно, неудержимо каждое черное пятно ширилось и растекалось…”

Фантастическая баталистика Уэллса здесь буквально следует исторической баталистике И.И.Лажечникова в романе “Последний новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого” (1831). В начале второй части романа военный совет в штабной палатке главнокомандующего описывается с точки зрения карлика фельдмаршала Шереметьева по прозвищу “Голиаф Самсонович”: “сидят, бедняги, повесив нос над бедной деревушкой, КОТОРУЮ МУХА ПОКРОЕТ”. Разумеется – и в этом случае тоже на карте.

С точки зрения человечка-шута, военные действия вполне можно было бы заменить “магическими” операциями с топографической картой: “по-моему, взял ее <то есть вражескую деревушку. – А.П.>, ДА И ПОМАРАЛ НА КАРТЕ”. Срв. военные сражения при посредстве шахматного столика в появившейся одновременно с романом “Сказке об арабском звездочете” В.Ирвинга и в стихотворном наброске Пушкина “Царь увидел пред собою…”, примыкающем к его “Сказке о золотом петушке”.

Вслед за Лажечниковым, на аналогичной игре с представлением о масштабах происходящего будет построена новелла Э.По “Сфинкс”: муха, ползущая по оконному стеклу (причем атмосфера в рассказе навеяна эпидемией чумы), кажется герою апокалиптическим чудовищем, спускающимся по склону противоположного холма.

Лажечников в своем изумительном романе едва заметно намечает повествовательный принцип, который затем будет гениально использован Стендалем в “Пармском монастыре” и, конечно же, Львом Толстым в “Войне и мире”: эпохальные исторические события даются с точки зрения некомпетентного лица (сцена военного совета в Филях глазами крестьянской девочки или Бородино глазами бестолкового Пьера Безухова у Толстого; Ватерлоо в начальных главах романа Стендаля).

Можно заметить, что Уэллс в своей главе и продолжает, и пародирует ставший к тому времени классикой принцип – о преемственности по отношению к Толстому говорит само сходство заглавий.

Срв. прямые реминисценции толстовской тематики в главе XV первой книги: “Хватит ли у лондонцев мужества превратить в новую пылающую Москву свой огромный город?” Также в последней главе той же книги: “…она скорей согласится умереть, чем уехать на чужбину. Бедняжка, кажется, думала, что французы не лучше марсиан”.

И в частности, пародирование у него достигается тем, что резкое ценностное несоответствие предмета и инстанции наблюдения разыгрывается с помощью геометрии зрительного восприятия.

Центром наблюдения за решающей битвой британского военно-морского флота с пришельцами становится улептывающий от места схватки маленький речной пароходик. В литературное повествование Уэллса транспонируется средневековый иконописный принцип “обратной перспективы”: наиболее близкое к зрительному центру – небольших размеров, удаленное же на арену зрительного восприятия – большое, огромное.

Но тут же, благодаря отведенной ему роли свидетеля, речной пароходик как бы вырастает в собственных глазах и, намереваясь совершить для спасения пассажиров отважный бросок к голландскому побережью, в Остенде, еще более уподобляется колесному пароходу из стихотворения Баратынского.

Вообще-то, Остенде в Бельгии, но во времена Пушкина и Баратынского Бельгия была частью Нидерландского королевства, а революция 1830 года началась с исполнения оперы “Немая из Портичи” (о восстании в Неаполе в XVII веке) – сюжет которой был использован в эпиграмме Баратынского на Лажечникова “Увы! Творец не первых сил!..” (она вошла в сборник 1842 года и, кстати, тоже представляет собой неправильный акростих). Так что Остенде у Г.Уэллса, думается, упомянуто не случайно.

Аналогичный лермонтовскому визуально-изобразительный аттракцион предлагается Уэллсом ближе к концу главы. Здесь буквально разыгрываются мотивы лермонтовского рисунка: поскольку повествователь заставил марсиан сражаться с морским флотом – им нужно войти в воду, и возникает иллюзия, что они уменьшаются. Тот же прием, только наоборот: перемещение по вертикали создает впечатление удаления по горизонтали (мы увидим, что этим сходство “марсиан” с “маяком” в романе не ограничивается).

“Погруженные в воду, на таком далеком расстоянии, они не казались уже чудовищными по сравнению со стальным гигантом” (то есть миноносцем). Уэллс обыгрывает здесь живописный принцип “прямой перспективы”. Но в том же фрагменте столь же наглядно будет продемонстрирована и перспектива “обратная”. Пароходик по-прежнему удаляется от берега, но марсиане теперь выходят из воды, и кажется, что с удалением – они увеличиваются в размерах: “гигантские фигуры марсиан… стали отступать к берегу, все выше и выше вырастая над водой”.

* * *

Пароходик у Г.Уэллса – элемент обширной панорамы, и то, чт; в стихотворении Баратынского относится к одному Пироскафу, в романе как бы выползает за контуры центрального героя главы, как неаккуратная раскраска за контуры рисунка на лубочной картинке. Описывается общая паника: “пароходы ДАВАЛИ СВИСТКИ и выпускали клубы пара”. Срв. о капитане в первой строфе: “ВИЗГНУЛ СВИСТОК ЕГО”. Еще у Г.Уэллса: “ПАРУСА поспешно РАЗВЕРНУЛИСЬ”. То, что у Баратынского соединено в одном судне (“пар” и “парус”), в романе складывается из описания разных судов. Вновь у романиста, по сравнению со стихотворением, сказано подчеркнуто правильно (“развернулись”, а не “раздались”).

Намеченная выражением “бугры пены”, в повествовании распространяется метафора “земли” в отношении моря. В стихотворении “колёса”, как лошадиные копыта, – “роют”. О “мощном стальном теле миноносца” – в романе: “ТОЧНО ЛЕМЕХ ПЛУГА, РАЗРеЗАВШЕЕ воду”. Миноносец этот – в эпицентре событий. И все рассредоточенные в повествовании элементы стихотворения Баратынского, подробно перечисленные нами, – это не более, чем подготовка к осуществлению кульминационной реминисценции. Именно она, реминисценция из “Пироскафа” образует смысловой центр художественной концепции всей этой главы. У Баратынского:

С детства влекла меня сердца тревога

В область свободную влажного бога;

Жадные руки я к ней простирал.

Темную страсть мою днесь награждая,

Кротко щадит меня немочь морская:

ПЕНОЮ ЗДРАВИЯ БРЫЗЖЕТ МНЕ ВАЛ!

Заключительная деталь повторяется Уэллсом. Проносится миноносец – и одна из “двух ОГРОМНЫХ ПЕНИСТЫХ ВОЛН”, на которые он “разр;зал” воду, один из двух морских “валов” докатывается до пароходика. И… “ЦЕЛЫЙ ДУШ ПЕНЫ ОСЛЕПИЛ НА МГНОВЕНИЕ БРАТА”.

Система метафор, которую строит Уэллс вокруг этой реалии, иная, чем у Баратынского, хотя и похожая. В стихотворении это – мотив “здравия” и метафора “заздравного тоста”, море как будто бы поднимает в честь поэта пенящийся кубок вина. В романе же – утрированно прозаический “душ”. А кроме того – мотивы утраты и обретения зрения.

Если Г.Уэллс показал нам (как В.Гюго некогда в романе “Собор Парижской Богоматери” – французскую столицу) Лондон с высоты птичьего полета, с точки зрения воображаемого “воздухоплавателя”, то в стихотворении Баратынского перспектива открывается подлинно космическая: поэт видит все Средиземное море целиком как одну застольную чашу. Этот прием дублируется в последней строфе, море будет названо “лазоревой урной”. Мандельштам затем воспроизведет этот образ в стихотворении “Silentium”:

Спокойно дышат моря груди,

Но, как безумный, светел день.

И пены бледная сирень

В черно-лазоревом сосуде.

“Сосуд” у него – цветочная ваза, нечто среднее между кубком и урной Баратынского (это сопоставление было сделано также в работе: Капинос Е.В. “Пироскаф” Баратынского как интертекст Мандельштама // К 200-летию Боратынского. М., 2002. С.166-167, 163).

Исследователь обнаружил этот прием, который можно было бы назвать приемом “космической панорамы”, в шифрованных строфах романа Пушкина “Евгений Онегин”. Там европейский ландшафт от Пиреней до Кишенева дается даже не с высочайших горных вершин (срв. стихотворение Пушкина “Кавказ”), а именно из космоса: потому что горные системы Европы сами оказываются деталями панорамы (Турбин В.Н. Поэтика романа А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. М., 1996. С.39).

Поэт в “Пироскафе” как будто оказывается одним из тех самых “марсиан”, впечатление пристального и тайного взгляда которых на Землю пытался оставить в душах читателей писатель-фантаст.

С этого и начинается роман Уэллса: “Никто не поверил бы в последние годы девятнадцатого столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем человек, хотя такие же смертные, как и он… их <людей XIX столетия> исследовали и изучали, может быть, так же тщательно, как человек в микроскоп изучает эфемерных тварей, кишащих и размножающихся в капле воды”.

Оба они – и наш поэт, и британский романист – родственны друг другу в масштабности взгляда. “Лужа”, или “Пул” – описанный Уэллсом участок реки – призван напомнить о зависимости картины Средиземноморья у Баратынского от мифологических видений Платона. “Мы теснимся вокруг нашего моря”, – учит знаменитый афинянин в диалоге “Федон”, – “СЛОВНО МУРАВЬИ ИЛИ ЛЯГУШКИ ВОКРУГ БОЛОТА” (пер. С.Маркиша).

Срв. этот образ в романе Уэллса: “Сквозь пар я видел, как люди вылезают из воды, цепляясь за камыши, ТОЧНО ЛЯГУШКИ, ПРЫГАЮЩИЕ ПО ТРАВЕ; другие в панике метались по берегу” (книга первая, глава XII). И в романе Лажечникова: “Солдаты выглядывали сначала из палаток, КАК ЛЯГУШКИ ИЗ ВОДЫ, потом выползли и составили кружок” (часть вторая, глава II). Средиземноморскую цивилизацию Платон представляет себе как окраины “лужи”, и не потому, чтобы он так уж особенно презирал ее, просто она для него часть более обширной картины.

В стихотворении “Пироскаф” мотив, взятый Уэллсом, также является кульминационным. О “здравии” Баратынский говорит потому, что он на своем “пироскафе” – приближается к смерти. Кульминационная эта строка хранит в себе память о прощальной беседе Сократа с учениками (в том же диалоге Платона), где афинский мудрец, подобно тому как Баратынский поднимает заздравный кубок, поручает им принести жертву богу врачевания Асклепию.

Ученики не верят своим ушам: смерть, поясняет Сократ, это и есть подлинное обретение здоровья; выздоровление. Широкими горизонтами античной мифологической мысли и объясняется основной парадокс, поражавший читателей “Пироскафа”: то, что предсмертное стихотворение Баратынского выделяется небывалым на фоне всего его творчества энтузиазмом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: http://www.stihi.ru/2012/06/21/6273 .

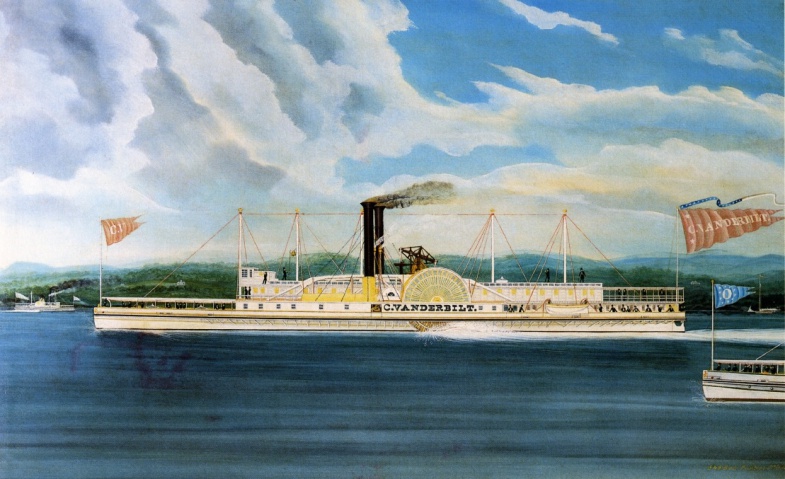

(На иллюстрации: американский колесный пароход "К.Вандербильт": )

Свидетельство о публикации №112062009627