Сахалинский разлом

По последним данным Федеральной таможенной службы, доходы российского бюджета от экспорта нефти по итогам 2011г. увеличились на 33% - до 171,7 млрд. долл. Еще 91,31 млрд. долл. принес экспорт нефтепродуктов, которых всего было вывезено 124,9 млн. т. По опубликованным данным, доходы РФ от экспорта "голубого топлива" увеличились на 34,3% - до 58,473 млрд. долл.

Конкуренцию топливу едва ли могут составить металлы, на которые пришлось 8,9% от общего объема вывозимой из страны продукции. На третьем месте – товары химической промышленности и каучук, на долю которых пришлось лишь 6%. Еще более скромно выглядят остальные статьи экспорта, которые, кстати сказать, также относятся к сырьевым. Доля вывозимого из страны продовольствия, главным образом зерновых, составила 2,2%, древесины и бумажно-целлюлозной продукции — 2,1%, машины, оборудования и транспортные средства - 4,2%, на долю других товаров пришлось 7,1%.

Для сравнения, вторая экономика мира по объему ВВП — Китай, основой которого является экспорт, вывозит из страны в основном текстиль и электронику. Основу экспорта США составляет продукция машиностроения. Из развивающейся Индии в основном везут транспортное оборудование, одежду и лекарства, а также сельскохозяйственную продукцию.

По мнению экспертов, ориентированность России именно на экспорт сырья в недалекой перспективе сыграет со страной злую шутку: однажды цены упадут, потащив за собой не только российский бюджет, но и всю страну в пропасть!!!

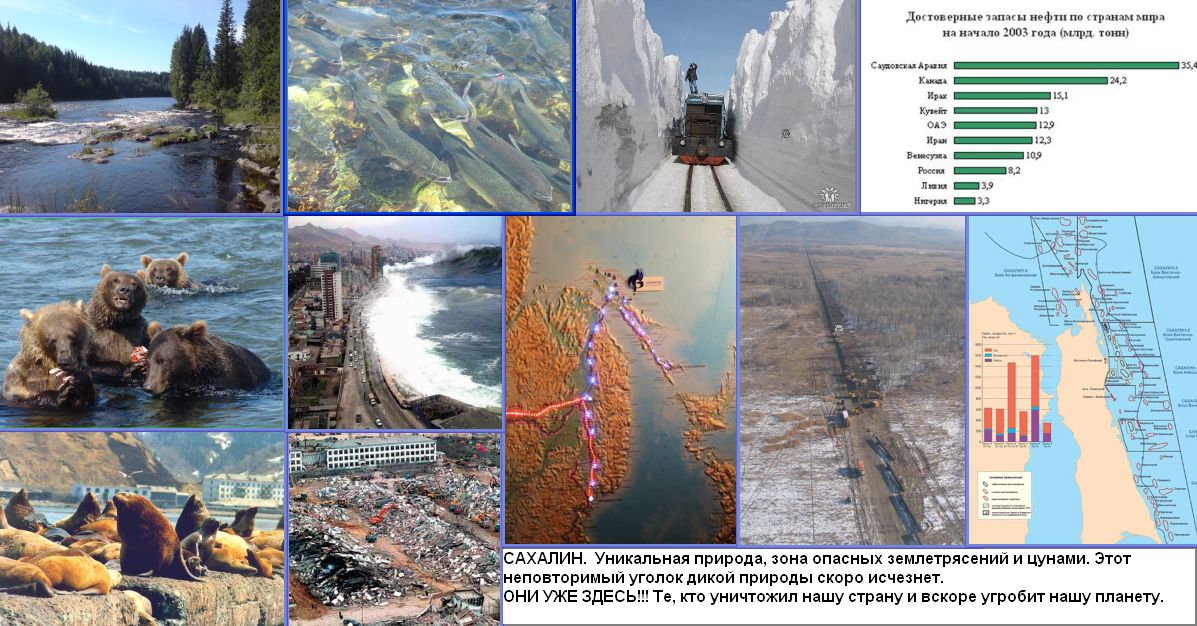

Сахалинские нефть и газ составляют каплю достоверных общероссийских запасов. Тем не менее, сахалинская область является одним из наиболее развитых нефтегазодобывающих районов Дальневосточного экономического региона и относится к числу старейших в России. Начиная с 20-х годов XX века, на территории Сахалина и прилегающего шельфа открыто 74 месторождения углеводородного сырья (66 из них на суше), в том числе 12 — нефтяных, 17 — газовых, 7 — газоконденсатных, 22 — газонефтяных, 5 — нефтегазовых и 11 — нефтегазоконденсатных. Все месторождения являются многопластовыми, содержат залежи нефти, газа и газоконденсата в терригенных коллекторах неогенового возраста (нефтяная залежь IV пласта месторождения Окружное — верхний олигоцен) и сосредоточены в 4 кайнозойских бассейнах — Северо-Сахалинском, Западно-Сахалинском, Пограничном и Южно-Сахалинском.

Всего выделено 9 нефтегазовых проектов:

Проект «Сахалин-1» - Северо-восточный шельф острова Сахалин, три морских месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги;

Проект «Сахалин-2” - Пильтун-Астохское и Лунское месторождение;

Проект “Сахалин-3” - Восточно-Одоптинский участок (за исключением акватории проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2”);

Проект “Сахалин-4” - участок Сахалинского залива;

Проект “Сахалин-5” - Восточно-Шмидтовский участок и Кайганско-Васюканский ;

Проект “Сахалин-6” - Восточно-Пограничный участок;

Проект “Сахалин-7” - участок залива Терпения и залива Анива;

Проект “Сахалин-8” - Изыльметьевский участок;

Проект “Сахалин-9”- Монеронский участок.

В настоящее время, из них на шельфе выделено шесть лицензионных участков под геологическое изучение и разработку месторождений — так называемые проекты «Сахалин-1-6». Территории проектов «Сахалин-3» и «Сахалин-5» по своему потенциалу существенно превосходят «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Несмотря на официальные данные, свидетельствующие об экономической эффективности проекта, существует ряд экологических проблем, которые в связаны с реализацией данного проекта. К таким проблемам относится, прежде всего, угроза причинения вреда биоресурсам континентального шельфа.

Территория возле о.Сахалин является зоной мирового океана обогащенной биоресурсами за счет апвеллинга. Апвеллинг (англ. upwelling) — подъём холодных глубинных вод в верхние слои океана или моря и замещение ими тёплых водных масс. Таким образом, благодаря этому явлению такая зона мирового океана обогащена планктоном, что в свою очередь обеспечивает разнообразие биоресурсов. Реализация проекта «Сахалин», по мнению общественных экологических организаций, нанесет непоправимый ущерб биоресурсам Сахалина. С морскими нефтепромыслами связано много опасностей для серых китов и их кормовых организмов: возможные разливы нефти, шум от сейсмической разведки, вертолетов и платформ, частое движение судов.

Нефтепроводы представляют опасность для лососевых рыб, обитающих здесь, потому что пересекают сотни нерестовых рек. Уникальные экосистемы острова Сахалин оказались под угрозой из-за активного развития нефтегазового комплекса.

Геодезические наблюдения 1975-1983 показали регулярность право-боковых горизонтальных движений в зоне Центрально - Сахалинского глубинного разлома. Грязевые вулканы приурочены к глубинным разломам.

Наибольшую угрозу окружающей среде Сахалина представляют подземные нефтегазопроводы. Именно разломы являются теми участками земной коры, где сосредоточены очаги землетрясений, и на поверхности которых при землетрясении происходят различные разрывные смещения участков почвы. При этом при сильных землетрясениях на поверхности земли даже остаются трещины в несколько метров шириной. Тем самым, частые на Сахалине землетрясения в совокупности с пересечениями нефтепроводом наиболее активных и опасных при землетрясениях участков (разломов) неизбежно вызовут большие и малые повреждения подземных труб, связанные с различными по размеру утечками нефти.

В мае 1995 года на северо-востоке Сахалина произошло разрушительное землетрясение, которое стерло с лица земли пос. Нефтегорск и стало причиной гибели более чем 2000 человек. Это землетрясение показало, что при сейсмических подвижках земной коры в этом районе возможны очень сильные горизонтальные и вертикальные деформации грунтов, что может стать причиной множественных порывов трубопроводов и катастрофических последствий для окружающей среды. Например, в результате Нефтегорского землетрясения, по свидетельству очевидцев и сотрудников компании «Сахалинморнефтегаз», произошло более 200 разрывов магистрального нефтепровода, идущего с Сахалина на материк и принадлежащего упомянутой компании. Вытекшая при этом нефть загрязнила огромную территорию. Конечно, сильные сейсмические катастрофы, подобные Нефтегорской, случаются крайне редко. Однако, повредить подземную трубу и вызвать небольшую утечку нефти может и совсем небольшое землетрясение.

При эксплуатации подземных трубопроводов (по сравнению с надземными) сильно затруднен контроль за их состоянием и значительно снижена возможность быстро выявить и ликвидировать порыв в трубе. А небольшая утечка иногда может продолжаться многие месяцы – до тех пор, пока вытекающая из трубы под землей нефть не найдет выхода на поверхность земли, либо в нерестовую реку или в водозабор близлежащего поселка.

Учитывая, что практически все реки на Сахалине являются нерестовыми для лососей, а заливы и прибрежные морские участки играют ключевую роль в воспроизводстве множества видов ценных биоресурсов, решение о подземной прокладке нефтепровода в совокупности с низкой чувствительностью аппаратуры создает недопустимую опасность для окружающей среды и рыболовства. Но, пожалуй, наибольшая опасность грозит подземным водозаборам населенных пунктов вдоль трасс нефтегазопроводов. При этом, нефтегазодобывающие компании не предусматривают практически никаких мер по ликвидации подземных нефтяных загрязнений. То есть, в случае продолжительной подземной утечки вблизи водозабора грунтовых вод, тысячи людей могут остаться без собственного источника питьевой воды, а загрязненный водоносный горизонт будет на десятилетия потерян. Жители Иркутской и Пермской областей на собственном опыте знают, к чему могут привести небольшие утечки на подземных нефтепроводах – на протяжении ряда лет население нескольких поселков вблизи магистральных нефтепроводов в этих регионах вынуждено потреблять загрязненную нефтью воду.

В зонах повышенных сейсмических воздействий нефтегазопроводы должны строиться по типу Трансаляскинскинского нефтепровода.

Трансаляскинский нефтепровод (ТАН), пересекающий штат Аляска с севера на юг, был построен в 1977 г. При проектировании ТАН ведущие сейсмологи и геологи США оценили, что во избежание серьезных катастроф, нефтепровод, пересекающий 3 активных тектонических разлома, должен выдержать землетрясения силой до 8,5 баллов. Для этого ТАН был проложен над землей на специальных опорах с компенсаторами, позволяющими трубе скользить по специальным металлическим рельсам в горизонтальном направлении почти на 6 м и, при помощи специальной гравийной подушки, на 1,5 метра вертикально. Кроме того, зигзагообразная линия прокладки трубы позволяла ей «растягиваться» и «сжиматься» при очень сильных продольных сейсмических колебаниях, а также и при температурном расширении металла. Такие технологии позволили нефтепроводу двигаться вместе с подвижками земной коры и оставаться при этом целым.

В ноябре 2002 года один из трех разломов, пересекаемых Трансаляскинским нефтепроводом (Денали – крупнейший разлом Аляски), проявил свою активность – произошло землетрясение силой 7,9 балла по шкале Рихтера. Во многих местах труба съехала на край рельс, где-то сломались поперечные перекладины стоек, но нефтепровод остался цел – исключительно благодаря своей необыкновенной подвижности, обеспеченной расположением над землей и высокотехнологичной конструкцией.

Несмотря на то, что подземная прокладка нефтепровода через участки активных тектонических разломов противоречит действующим российским стандартам нефтегазовые компании получали и получают одобрение российских чиновников на разработку особых ТУ (например, «Специальных технических условий проектирования (СТУП)» для этапа 2 проекта «Сахалин-2»). Это позволяет обходить общие строительные правила России и экономить огромные средства на безопасности.

Таким образом, экологические последствия реализации сахалинских нефтегазовых проектов снижают их экономическую эффективность. На восстановление окружающей среды в будущем потребуются такие средства, которые сведут к нулю всю экономическую выгоду. Экологические затраты, которые пока не оценивали, могут существенно превысить полученную прибыль.

Учитывая тот факт, что в Западной и Восточной Сибири прогнозные запасы нефти достаточно велики, возникает сомнение по поводу самой необходимости реализации данного проекта. Соотношение воздействия работ по проекту «Сахалин1-6» на природу Сахалина, с его социальной и экономической пользой для области и природы Сахалина, удивляет и настораживает.

Тем не менее, реализация проекта продолжается, и этот процесс уже не остановить. Это связано не с тектоническими разломами Сахалина, а с РАЗЛОМАМИ В ДУШАХ ЛЮДЕЙ.

САХАЛИН, 25.04.2012

Свидетельство о публикации №112042601474