Что такое хорошо. Демократия

=====

Российская демократия была тогда,

когда США ещё не существовало на карте мира.

==

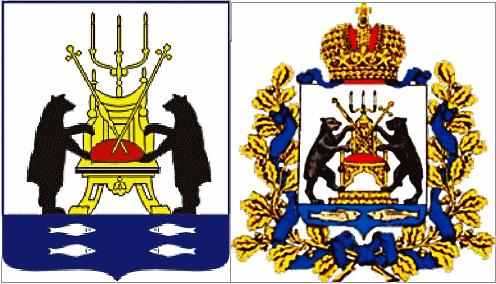

Иллюстрация:

Герб Новгородской феодальной республики.

(Гербы Великого Господина Новгорода и Новгородской области)

С сайта:

==

Новгород — феодальная республика, город искусных ремесленников, город великих художников, город воинов, отразивших нашествие немецких рыцарей, — заслуживает специального археологического изучения. Большие раскопки произведены в нём в советское время.

...

Археология имеет совершенно особые возможности для изучения новгородской культуры X-XV вв. Своеобразные почвенные условия сохраняют в Новгороде дерево, в других местах истлевающее. Поэтому перспективы изучения бытовых древностей вечевого города безграничны.

Это был, судя по раскопкам и вопреки старой научной традиции, не только и не столько город торговцев, сколько город ремесленников. В виде примера можно привести уголок города, открытый раскопками в местности, называвшейся Славно, в Славенском конце. Грань между поздним и основным слоями там настолько чёткая, что она, если нет ям, хорошо различима на всех фотографиях. Датируется эта грань точно, 1335 г.

Дата устанавливается следующим образом. Раскопки открыли здесь каменную стену толщиной в 3 м в длину, она прослежена почти на 200 м. Это крепостная стена, притом упомянутая в 1-й Новгородской летописи. Летописное упоминание было до раскопок непонятно. Стену заложил в 1335 г. посадник Фёдор Данилович. Щебень и глина, оставшиеся при этой постройке, образуют именно упомянутую грань между слоями и лежат на поверхности 1335 г. Всё, что найдено ниже, оказывается тем самым древнее XIV в., в том числе все основные находки и все срубы. Продолжение...

С сайта:

http://world-man.ru/novgorod-chast-1/#more-976

=====

Советская историческая энциклопедия.

НОВГОРОДСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

феод. гос-во Руси 12-15 вв. Тенденции к обособлению от Киева (см. Киевская Русь) в Новгороде проявились уже в нач. 11 в. Их выразителем являлось новгородское боярство. Его поддерживало гор. население, на плечи к-рого ложилась уплата дани и обязанность поставлять войска для воен. походов киевского князя. В нач. 12 в. Новгород уже начинает приглашать князей без согласования с киевским вел. князем. В 1136 боярство и купеческая верхушка Новгорода, использовав широкое движение нар. масс, добились политич. самостоятельности. Столицей Н. ф. р. был Новгород, крупнейший торгово-ремесленный центр Руси. Значительными торгово-ремесленными посадами обладали старинные новгородские города: Старая Руса, Ладога, Торжок, Корела, Орешек. Они имели политич. самоуправление и считались пригородами (вассалами) Вел. Новгорода. В 12-13 вв. в состав Н. ф. р. входил Псков, с его пригородами, к-рый стал обособляться с сер. 13 в. Юридически его независимость от Новгорода была признана Болотовским договором 1348 (см. Псковская феодальная республика). В 12-15 вв. происходило расширение терр. Н. ф. р. в вост. и сев.-вост. направлении. Осваивалось Обонежье, Подвинье, берега Белого м. Югорские племена, жившие на Сев. Урале, уплачивали дань Вел. Новгороду. Сев. владения, богатые пушниной, морским зверем, рыбой, солью и др., имели большое экономич. значение для Н. ф. р.

По форме гос. устройства Вел. Новгород стал феод. республикой. Высшим органом власти являлось вече, на к-рое могло собираться как гор., так и свободное сельское население. Оно избирало посадника, тысяцкого и даже архиепископа (с 1156). Вече часто превращалось в арену острой клас. борьбы. Фактически власть находилась в руках боярства. Во главе исполнит. власти стоял архиепископ, самый крупный новгородский феодал, к к-рому перешла значит. часть прав, земель и доходов киевского князя. В его ведении находились казна, внеш. сношения Н. ф. р., право суда и нек-рые др. вопросы. Из среды боярства выбирались лица на должности посадника и тысяцкого. В политич. делах участвовало торгово-ремесл. население Великого Новгорода, к-рое имело свои объединения - кончан (жителей "концов" города), уличан (жителей улиц), сотен, в т.ч.купеческих (см. "Иванское сто"). С сер. 12 в. кончанские и уличанские старосты стали скреплять своими печатями важнейшие гос. грамоты Н. ф. р. Новгородский князь приглашался из других княжеств вечем., к-рое с ним заключало договор ("ряд"). Договор ограждал вословные интересы новгородских бояр. Функции князя в Н. ф. р. были ограничены. Он был прежде всего военачальником, его лишили большинства земельных владений и доходов, ограничили в праве на суд, перевели его резиденцию из центра города (Детинца) за город (на Городище). С сер. 13 в., с Александра Невского, новгородским князем становились обычно вел. князья владимирские.

Основой х-ва Н. ф. р. в 12-15 вв. являлось земледелие с применением двухполья и трехполья, получило также развитие связанное с земледелием скотоводство. Широкое распространение имели различные промыслы: охота, бортничество, рыболовство. В большинстве р-нов промыслы сочетались с земледелием. Р-нами исключительно промыслового х-ва являлись лишь сев.-зап. побережье Белого м. и наиболее удаленные земли корел и саамов. На побережье Финского зал. добывали железо. В Старой Русе и нек-рых др. местностях Новгородской земли занимались солеварением. Важное хоз. значение имели льноводство и разведение хмеля. Продукты сельских промыслов - пушнина, воск, мед, рыба, ворвань, сало, лен, хмель - в значит. части шли на рынок, вывозились в рус. города и за границу. Новгородские купцы вели торговлю со Швецией и (мимо о. Готланд) с городами Германии и Дании. К 14-15 вв. три-четыре десятка именитых боярских фамилий сосредоточивали в своих руках более половины новгородских частновладельч. земель. Огромные земельные владения являлись материальной базой, обеспечивавшей политич. господство боярства. С боярами соперничал новгородский дом святой Софии - гл. церк. учреждение Вел. Новгорода. Его вотчины располагались в экономически наиболее развитых р-нах Новгородской земли. Крупными земельными собственниками были привилегированные монастыри: Юрьев, Аркажский, Антониев и др. Более мелкими, чем бояре, феод. собственниками являлись житьи люди, также пользовавшиеся иммунитетом. Непривилегированные мелкие вотчинники наз. своеземцами. Во всех категориях феод. землевладения осн. формой эксплуатации непосредственных производителей служила оброчная система. Владельческое х-во было невелико и обслуживалось преимущественно холопами, количество к-рых все более сокращалось. Ко 2-й пол. 15 в., наряду с натуральным оброком, существенное значение стали приобретать ден. платежи. Однако процесс развития товарно-ден. отношений затронул лишь отд. стороны феод. х-ва (преимущественно промыслы). Феодалы стремились юридически прикрепить крестьян к земле. К нач. 14 в. из среды зависимого крестьянства выделились отд. категории (давние люди, половники, поручники, должники), к-рые лишились права ухода от своих владельцев. Бояре и монастыри стремились ограничить право перехода крестьян др. категорий (по мнению Л. В. Даниловой, к сер. 15 в. это право потеряла уже осн. масса зависимого крестьянства Н. ф. р.). На населении Н. ф. р. лежал ряд тяжелых гос. повинностей. Основными из них были дань ("поралье"), "черный бор", городное дело, поставка подвод и кормов. Жители Новгородской земли уплачивали также дань монголо-татарам ("число").

Развитие феод. отношений в Н. ф. р. сопровождалось непрекращающейся клас. борьбой. Источники зарегистрировали ок. 80 крупных выступлений горожан, нередко выливавшихся в вооруж. восстания. Наиболее крупные гор. восстания (1136, 1207, 1228-29, 1270, 1418, 1446-47) захватили также и крест. массы. Побеги, отказ от уплаты феод. повинностей, отд. локальные выступления крестьян и др. формы антифеод. протеста были частым явлением в новгородской феод. деревне 12-15 вв. В Новгородской земле возникли первые ереси на Руси. Чтобы сохранить свое господство, новгородское боярство шло в отд. случаях на уступки. Нек-рые требования "черных людей" были учтены в Новгородской судной грамоте.

Н. ф. р. вела борьбу с агрессией швед., а затем нем. феодалов. Шведы с сер. 12 в. начали захват финских земель, население которых платило дань Новгороду. Нем. феодалы с кон. 12 в. вели завоевание Прибалтики. С сер. 12 в. до сер. 15 в. Новгород вынужден был 26 раз воевать со Швецией и 11 раз с Ливонским орденом. Воспользовавшись монголо-тат. нашествием, нем. крестоносцы, датские и швед. феодалы в 1240-42 активизировали агрессивные действия, перенеся их на терр. Н. ф. р. Но их походы окончились провалом (см. Невская битва 1240, Ледовое побоище 1242). Войско Новгородской земли отразило и последующие походы шведов и нем. феодалов. Новгородская земля не испытала ужасов монголо-тат. нашествия, но Н. ф. р. признала себя зависимой от Золотой Орды и стала платить её ханам дань.

С 14 в. начинаются попытки Москвы (в нач. 14 в. - Твери) и Литвы подчинить Н. ф. р. своей власти. Тверской кн. Михаил Ярославич, став вел. князем владимирским, прислал в Новгород наместников без предварительных сношений с новгородцами. Это толкнуло Новгород к сближению с Москвой. Стремились ограничить самостоятельность Н. ф. р. Иван Калита, Семён Гордый и др. моск. князья, занимавшие велико-княж. стол. Острый конфликт между Н. ф. р. и Москвой возник в 1397, когда Москва отторгла Двинскую землю. Н. ф. р. возвратили ее в 1398. Борясь против притеснений моск. князей, новгородское пр-во искало союза с Литвой. К сер. 15 в. Н. ф. р. стала препятствием на пути процесса ликвидации феод. раздробленности на Руси. Часть крупного боярства, не желая расставаться с политич. привилегиями, стала добиваться перехода Новгорода под власть Вел. княжества Литовского. Проводником этих взглядов боярства являлась т. н. литовская партия. В 1470 по ее инициативе новгородцы пригласили на княжение из Литвы кн. Михаила Олельковича, новгородское пр-во стало вести переговоры о союзе с литов. вел. кн. Казимиром IV. Вопрос о переходе в подданство к Литов. гос-ву вызвал в Новгороде большие волнения. Моск. велико-княж. власть умело использовала в своих интересах обострившиеся клас. противоречия в Н. ф. р. и тяготение трудящихся масс Новгородской земли к прекращению феод. усобиц. Победа моск. войска в битве на р. Ше-лони в 1471 предопределила ликвидацию политич. обособленности Новгорода. В 1478 произошло окончательное включение Новгородской земли в состав Русского централизованного государства. Н. ф. р. перестала существовать.

Высокая культура Н. ф. р. развилась на основе культуры, созданной в период расцвета Киевской Руси. В 12-15 вв. эта основа обогатилась местными самобытными чертами, в к-рых отразились особенности социально-экономич. и политич. развития Н. ф. р. Здесь сложились былины о Василии Буслаеве и Садко (очевидно, в 14 в.), отразившие пору самостоятельности Новгорода, его богатство, пышность и величие. В этих и др. произв. устной поэзии сильны мотивы быта ср.-век. торг. города. Среди новгородского населения, особенно среди боярства и купечества, значит. распространение получила грамотность. При раскопках в Новгороде найдено множество берестяных грамот, в т. ч. десятки грамот, содержащих переписку простых людей. Новгород и Псков были крупнейшими центрами летописания (см. Новгородские летописи, Псковские летописи). Большое развитие получили архитектура, изобразительное и прикладное иск-ва. Вместо крупных соборов, характерных для великокняж. строительства прежнего периода, в городах Н. ф. р. стали сооружать более скромные соборы, к-рые возводились на средства бояр, купцов, а нередко и корпораций уличан. Это были чаще всего небольшие церкви, отличавшиеся совершенством форм, красивой наружной отделкой и фресками на внутр. стенах. В 12-15 вв. были построены всемирно известная церковь Спаса-Нередицы (кон. 12 в.), церкви Николы на Липне в окрестностях Новгорода (1292-94), Благовещения на Городище (1342-43) и др., соборы Пскова, Старой Русы, Старой Ладоги и т. д. Для новгородской живописи характерна яркая, сочная красочность, резкие контуры; в иконопись проникают черты нар. иск-ва, близкого к портретной живописи. Культура Н. ф. р. являлась частью формировавшейся в 12-15 вв. культуры рус. (великорус.) народности.

Лит.: Данилова Л. В., Очерки по истории землевладения и х-ва в Новгородской земле в XIV-XV вв., М., 1955; Бернадский В. Н., Новгород и Новгородская земля В XV В., M.-Л., 1961.

С сайта:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/12220/

==

Советская историческая энциклопедия.

ПСКОВСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

феод. гос. образование ср.-век. Руси 2-й пол. 13 - нач. 16 вв. После раздробления Киевской Руси (12 в.) Псков с терр. по р. Великой, оз. Чудскому и Псковскому и р. Нарове вошел в Новгородскую феодальную республику, сохранив в ней особые права, в т. ч. право самостоят. строительства пригородов (древнейший из них - Изборск, упоминается в летописях под 862). В связи с участием псковичей в борьбе с Ливонским орденом в 1240 и 1242 значение Псковской земли усиливается, а с сер. 13 в. она становится фактически самостоятельной (особенно после победы над орденом под Раковором в 1268). Обособление П. ф. р. юридически оформил Болотовский договор 1348. На псковских землях издавна существовало пашенное земледелие, было развито рыболовство. Из ремесел были наиболее развиты кузнечное, строительное, ювелирное дело. Развитие обмена внутри Псковской земли, торговля с Новгородом и др. рус. городами, с городами Прибалтики и Зап. Европы привели к тому, что Псков стал одним из крупнейших ремесл.-торг. центров Руси. В отличие от Новгородской феод. республики, в Псковской земле не было крупных феод. землевладельцев, владения светских феодалов, как и владения псковских монастырей и церквей, были меньше и раздробленнее, чем в Новгороде. Сложившиеся в П. ф. р. социальные отношения нашли отражение в своде ее законов - в Псковской судной грамоте. Особенности хоз. жизни, землевладения, форм закрепощения крестьян, погран. положение и воен. опасность привели к развитию в Пскове вечевого строя. Князья играли подчиненную роль. Вече выбирало посадников, сотских, регулировало отношения феодалов, посадских людей, изорников, смердов. Особое влияние на решения веча имел совет бояр - госпуда, собиравшийся "на сенях" Троицкого собора. Там же были канцелярия и архив веча, хранились важные гос. и частные док-ты. Выборные должности стали привилегией неск. знатных семей. Но в наиболее драматич. моменты истории Пскова "молодшие" посадские люди играли на вече видную, а иногда решающую роль. Резкие клас. противоречия, борьба бояр и смердов, "больших" и "молодших" людей нашла в 14 в. выражение в ереси "стригольников" (см. Ереси в России), в вечевых спорах 70-90-х гг. 15 в., не раз заканчивавшихся кровавыми столкновениями. Усиление связей с Москвой, вызванное экономич. развитием, клас. борьбой и задачами внеш. политики, участие псковичей в Куликовской битве 1380, успехи совместной борьбы против нем. рыцарей и литов. феодалов подготовили условия для ликвидации обособленности П. ф. р. Псковское боярство и часть купечества пытались противодействовать объединению с Москвой, но они не были поддержаны нар. массами. В 1510 П. ф. р. прекратила существование. Вече было ликвидировано, 300 семей богатых псковичей были "сведены" из Пскова, а их земли и дворы розданы моск. служилым людям. С этого времени Псков и Псковская земля, сохранив нек-рые особенности экономики и культуры, развивались в составе Рус. централизов. гос-ва.

Культура П. ф. р. была частью сложной и многообразной рус. культуры периода феод. раздробленности. Монументальными ее памятниками являются оборонит. сооружения. В Пскове были построены 5 колец стен с мощными башнями, неприступными воротами; Верхние и Нижние решетки преграждали доступ на р. Пскову. Крепости пригородов и монастырей (Изборска, Гдова, Острова, Псково-Печорского монастыря и др.) создавали систему укреплений на границе Псковской земли. Памятниками ранней псковской архитектуры являются Мирожский (не позднее 1156) и Снетогорский (1310) монастыри, а их фрески, так же как фрески церкви в Мелётове (1462), отражают важные этапы в развитии рус. монументальной живописи. В 14-15 вв. псковичами был разработан тип одноглавого храма с простой и целесообразной орнаментикой, с притворами, приделами, звонницами и подцерковьями, отражающий эстетич. идеалы П. ф. р.: церкви Василия на Горке (1413), Георгия со Взвоза (1494), Козьмы и Демьяна с Примостья (1462-63) и др. П. ф. р. внесла свой вклад в историю литературы, обществ. мысли и идейной борьбы летописанием и лит. произведениями.

Лит.: Псковские летописи, в. 1-2, М.-Л., 1941-55; Никитский А. И., Очерк внутр. истории Пскова, СПБ, 1873; Серебрянский Н., Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле, М., 1908; Черепнин Л. В., Рус. феод. архивы XIV-XV вв., ч. 1, М.-Л., 1948; Масленникова H. H., Присоединение Пскова к Рус. централизов. гос-ву. Л., 1955; Марасинова Л. М., Новые псковские грамоты XIV-XV вв., (М.), 1966; Спегальский Ю. П., Псков (худож. памятники), Л.-М., 1963.

Н. Н. Масленникова. Ленинград.

Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.

С сайта:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/14229/

=====

Псковская республика — древнерусское государство, существовавшее между второй половиной XIII века и первой половиной XVI века.

...

См. также

Новгородская республика

Псковские князья

Вече

Посадник

=======================================

Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Псковская республика[2][3] (или также Псковская вечевая республика[4][5][6] , Псковская феодальная республика[7][8], Псковское княжество[9], официальное — Псковское господарство[10], Псковская земля) — средневековое государственное образование на территории Руси со столицей в городе Пскове. С начала XI века до 1136 года управлялась киевскими наместниками, затем находилась в составе Новгородской республики, пользуясь широкой автономией. С 1348 года полностью независима. В 1510 году присоединена к Московскому государству.

Содержание

1 История

2 Устройство правления

3 Хозяйство

4 Потеря самостоятельности

5 Примечания

6 См. также

7 Литература

[править] История

Первым псковским князем (начало XI века) был младший сын Владимира Святославича Судислав, который был посажен в поруб своим старшим братом Ярославом Мудрым.

После распада Киевской Руси в XII веке, город Псков и его прилежащие владения по реке Великой, вдоль Чудского и Псковского озёр, а также реки Нарвы стали частью Новгородской земли. Псков располагал особыми правами, включая право самостоятельного сооружения пригородов (одним из древнейших является Изборск).

Карта 1239—1245В результате успешного участия Пскова в борьбе против Ливонского ордена (см. Невская битва и Ледовое побоище) влияние города в составе Новгородской феодальной республики существенно усилилось, что в итоге привело к его фактической автономии, в особенности после победы в Раковорской битве в 1268 году. Особенно значительный вклад в процесс обособления Пскова от Новгорода принадлежит князю Довмонту (1266—1299).

В 1348 году (Болотовский договор) независимость Пскова была признана Новгородом де-юре, после чего новгородские бояре перестали посылать в него своих посадников. Единственной сферой, в которой Псков оставался зависимым от Новгорода, были церковные вопросы.

[править] Устройство правления

Особенности в экономике, вековые связи с Новгородом, статус границ и военные угрозы извне привели к развитию вечевой системы, в которой князья играли лишь незначительную роль. Вече избирало посадников и сотских, а также управляло отношениями между знатью, посадскими людьми, изборниками и смердами. Боярский совет имел особое влияние на решения веча, собиравшегося в Троицком соборе. Он содержал архивы веча, важные личные бумаги и государственные документы. Право быть избранным на важные должности было привилегией выходцев из благородных семей. Однако во время наиболее драматичных моментов в истории Пскова, важную, а подчас и решающую роль играли так называемые «молодшие» посадские люди, люди более низких чинов. Борьба между боярами и смердами, старшими и молодшими посадскими людьми вылилась в появлении в XIV веке ереси стригольников и спорах на вече, начавшихся в 1470-х и нередко выливавшихся в кровавые столкновения.

Русские земли в 1389 годуПо отложении Пскова от Новгорода в 1348 году, Псков признает московского князя своим главой и соглашается избирать на псковское княжение лиц, угодных великому князю. С 1399 года эти князья называются московскими наместниками. Василий II добивается права назначать псковских наместников по своему усмотрению, причем они приносят присягу не только Пскову, но и великому князю. При Иване III псковичи отказываются от права смещать назначенных к ним князей.

[править] Хозяйство

В Псковской республике было хорошо развитое земледелие, рыболовство, ковка, ювелирное дело и зодчество.

Разветвлённая торговля, как внутри республики, так и с Новгородом и другими русскими городами, Прибалтийским регионом и Западной Европой (в городе располагалась фактория Ганзейской лиги) сделали Псков одним из крупнейших ремесленных и торговых центров Руси.

В Пскове чеканились собственные деньги на протяжении 85 лет - с сентября 1425 года по февраль 1510 года.

В отличие от Новгорода, в Пскове не было крупных землевладельцев, земельные владения его граждан и монастырей были меньшими и более разбросанными.

Социальные отношения, сложившиеся в Пскове были прописаны в Псковской судной грамоте.

[править] Потеря самостоятельности

Древненовгородский письменный язык (голубым пунктиром) к концу XIV векаУкрепления связей с Москвой, вызванные экономическим развитием, внешнеполитическими целями, псковским участием в Куликовской битве и успешным совместным противостоянием Тевтонскому ордену и Литве, создало предпосылки для ослабления независимости Псковской республики. Некоторые псковские бояре и купцы пытались сопротивляться объединению с Москвой, но не нашли поддержки большинства горожан.

В 1510 году великий князь московский Василий III прибыл в Псков и объявил его своей вотчиной, положив конец Псковской республике. Вече было распущено, приблизительно 300 богатых псковских семей были высланы из города. Их имения распределили между московскими служилыми людьми. На рассвете 13 января 1510 года был снят вечевой колокол.

[править] Примечания

; Цоканье в древненовгородском диалекте

; Энциклопедия "Русская цивилизация", Большой Энциклопедический словарь — 2000 и др.

; МЕГАЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ: Псковская республика

; Псковская земля: Псковская вечевая республика

; Псковская вечевая республика — Составитель Николаева Е.В., сотрудник методического отдела ОЮБ им. А.С Пушкина

; День холопа. 500-летие «псковского взятия» должно напомнить псковичам об их подлинной истории. Часть первая. Псковская республика //Псковская губерния. № 34 (455) 09-15 сентября 2009 г.

; Псковская феодальная республика в БСЭ

; Советская историческая энциклопедия: Псковская феодальная республика

; Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

; О Гербе и Печатях Псковских

[править] См. также

Вече

Боярский совет

Древнепсковский диалект

Древненовгородский диалект

История Псковской области

[править] Литература

Кафенгауз Б.Б. Древний Псков. Очерки по истории феодальной республики — М. : Наука, 1969

Лабутина И. К. Псков. Историческая справка — Псков: ООО фирма "Псковское возрождение", 2001. — 172 с

Плоткин К.М. Древний Псков — Псков, 1997

Псков : Очерки истории: сборник / под редакцией И. П. Шаскольского. — Л. : Лениздат, 1971. — 367 с.

Псковский край в истории России / составитель и научный редактор академик Академии гуманитарных наук, доктор исторических наук, профессор, Е.П. Иванов. — Псков : Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, 1996. — ГЛАВА III. Псковская феодальная республика

Степанов Ю.В. Господарство на берегах Великой. — Псков: ООО фирма "Псковское возрождение", 2003. — 104 с.

!====

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 сентября 2011; проверки требуют 3 правки.

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 сентября 2011; проверки требуют 3 правки.Перейти к: навигация, поиск

У этого термина существуют и другие значения, см. Вече (значения).

«Новгородское Вече» (А. П. Рябушкин, конец XIX века)

«Псковское вече» (В. М. Васнецов)Ве;че (общеславянское; от славянского в;тъ — совет) — народное собрание в древней и средневековой Руси — и во всех народах славянского происхождения, до образования государственной власти раннефеодального общества — для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни; одна из исторических форм прямой демократии на территории славянских государств. Участниками веча могли быть «мужи» — главы всех свободных семейств сообщества (племени, рода, поселения, княжества). Их права на вече могли быть равными либо различаться в зависимости от социального статуса.

Функции веча сближают его со скандинавским тингом и англосаксонским витенагемотом.

Содержание

1 Общие сведения

1.1 Рыночные собрания

1.2 Значение вече

1.3 Социальный состав

2 Вече в Новгороде

3 Примечания

4 Литература

5 См. также

[править] Общие сведения

Поскольку становление феодального строя шло медленно, так же медленно шёл и отход от первобытной демократии — в первобытном строе решения принимали те, от которых зависел весь материальный уклад жизни или унаследование. Последняя стадия первобытного строя — военная демократия, переросла в накоплении имущества в узком круге лиц, которые были заинтересованы в переемности, то есть сохранить имущество для потомков. Защита от захватчиков влекла за собой концентрацию власти и имущества в узких кругах — люди тоже постепенно стали имуществом. Сначала пленники, потом пошла кабала за долг. Получился замкнутый круг — за счет защиты от внешних нападений, свободные землепашцы и ремесленники сначала выдвинули профессиональные военные, которые потом, накопив власть и имущество, ввергли в подчинение свои же. Несмотря на наличие определенных устойчивых вечевых традиций, само понятие «вече» в средневековой Руси было полисемантично, означая не только легитимные городские, кончанские или уличанские сходы, но и любые многолюдные сборища. Например, стихийные собрания в Белгороде Южном (997 год), Москве (1382 год), внегородской военный совет новгородцев (1228 год), направленные против политики легитимных городских сходов или знати, узкосословные собрания городского плебса (в Новгородской республике в 1228, 1291, 1338, 1418 годах и др., в Нижегородском княжестве в 1305 году) тоже носили названия веча.

[править] Рыночные собрания

Известны также анархические «рыночные» собрании горожан на Торгу, прослеженные П. В. Лукиным в Киеве и западнославянских землях. В Новгородской республике тоже существовали своеобразные рыночные собрания. Например, в 1403 и 1406 годах решение городского веча выкликалось «на Торгу». Описывающая реалии XV века новгородская Повесть о посаднике Добрыне явно намекает на отдельное от легитимного городского схода у церкви Иоанна Предтечи, стоящей «посреди города [Великого Новгорода] на Торгу». Примечателен отмеченный Д. Г. Хрусталевым один из пунктов немецкого варианта договора Новгорода с Западом 1268—1269 гг. Согласно этому пункту, новгородцам запрещалось загромождать дорогу между Немецким двором и Николо-Дворищенским собором, То есть пространство, расположенное к северо-востоку от Св. Николы. Возможно, помимо простого запрета эксплуатации пролегавшего там ганзейского тракта, воспрещалось также стоять на этой дороге во время «рыночных» сходок.

Функции рыночных собраний, очевидно, в каждой земле были разными — в западнославянских землях они носили едва ли не откровенный характер легитимных городских сходов, в Киеве использовались горожанами для выступлений против политики князя (как в 1068 году). В Новгороде, по-видимому, помимо описанного в повести о посаднике Добрыни направленного против посадников сборища рыночные собрания служили местом всенародных сборов для объявления вечевого решения (как в 1403 и 1406 годах), так как на самом новгородском городском вече согласно археологическим данным помещались лишь 300—500 его представителей — те самые упомянутые в ганзейском донесении 1331 года «300 золотых поясов».

[править] Значение вече

Вече возникло из племенных собраний славян. В летописях вече впервые упоминается в Белгороде Южном под 997, в Новгороде Великом — под 1016, Киеве — под 1068. Однако сведения о явно вечевых корпоративных действиях горожан упоминаются и под более ранними датами. Вечевые собрания получили широкое распространение на Руси с ослаблением княжеской власти в период феодальной раздробленности (вторая половина XI—XII века). Согласно наиболее распространенной точке зрения, вече в Древней и Средневековой Руси не было подлинным народовластием, фактически все решали князь и его «мужи» — бояре, от имени которых и составлялись все дошедшие до нас княжеские акты (начиная ещё со времён договоров Олега, Игоря, Святослава и т. д.) не считая нескольких совместным с вечем ранних новгородских актов. Однако, И. Я. Фроянов настаивает на том, что в древнерусский период вече было высшим правящим органом во всех русских землях, а не только в Новгородской республике. Согласно И. Я. Фроянову, несмотря на то, что представители знати (князья, бояре, церковные иерархи) являлись непременными участниками веча, и руководили его работой, они не обладали достаточными средствами, чтобы саботировать его решения или подчинять своей воле. В компетенцию вечевых собраний входил широкий круг вопросов — заключение мира и объявление войны, распоряжение княжеским столом, финансовыми и земельными ресурсами.[1]

Согласно М. Н. Тихомирову и П. П. Толочко, в княжеских областях Руси в домонгольский период было своеобразное двоевластие княжеской и вечевой властей. То есть была не монархическая но и не полностью республиканская в отличие от новгородских порядков, форма правления. Впервые эту идею фактически высказал ещё И. Н. Болтин, высказавший мнение что и княжеская и вечевая власти были сильны. Из летописей и княжеских уставов известно, что князь обладал отдельными от веча судебными и законодательными полномочиями, иногда составляя законопроект лишь в узком кругу приближенных (как, например, Церковный устав Ярослава Мудрого в XI веке). Известны случаи когда князь самостоятельно распоряжался финансовыми и земельными ресурсами. Князю же принадлежала полномочия сбора дани. В этом плане вполне понятно, почему вечу нередко активно влиявшему на политику, не всегда удавалось договориться с князем. Например, восстание 1113 года в Киеве произошло сразу после смерти тогдашнего князя-антагониста, при жизни которого киевляне вынуждены были мириться с его политикой. Показательны и общенародные грабежи княжеского имущества владимирцами и боголюбовцами развернувшиеся сразу после смерти Андрея Боголюбского. С Боголюбским при его жизни горожанам-вечникам было не договориться, и те были вынуждены ждать смерти князя, чтобы потом активно выместить свое недовольство.

Увоз вечевого колокола из Новгорода. Иллюстрация из рукописи XVI века[править] Социальный состав

Что касается социального состава вечевых собраний, то во всех русских землях, кроме Новгородской, в вече по древней традиции, могли принимать участия главы всех свободных городских семей. Другое дело что социальная неоднородность древнерусского общества все больше делала внешне демократичные вечевые сходы фактически подконтрольными боярской аристократии. Правда, вплоть по начало XI века боярство ещё было вынуждено считаться с народным мнением. Например в 1019 году новгородское боярство как самое богатое сословие выплатило по наибольшей сумме для найма выряжской дружины, однако не по своей воле, а по решению «новгородцев» — тогда ещё народного, веча. Однако, уже в XII—XIII веках не только в Новгородской боярской республике, но и в других русских землях, земская знать фактически подчинила своей воле вечевые собрания. Например, в 1176 году ростовское и суздальское боярство уже настолько усилилось, что воспользовавшись отсутствием князя «хотяше свою [узкосословную] правду поставити». При этом его затея чуть было не увенчалась успехом. Рядовые ростовцы и суздальцы на вече охотно «слушающе» своих бояр. Если бы не владимирские «люди меньзии» — небоярские слои, очевидно вопреки воле собственной знати, призвавшие-таки князя, двумя боярскими республиками бы на Руси стало больше. А в 1240 году бояре Галича «Данила княземь собе называху . а саме всю землю держаху», то есть откровенно сосредоточили в своих руках всю власть в Галицкой земле. Что касается новгородской земли, то там боярское господство прослеживается ещё раньше. Крупные успехи Новгорода в антикиевской борьбе XI века дополнительно усилили естественный процесс усиления социальной стратификаци. О значительном усилении политической роли местной боярской знати красочно говорит откровенное господство бояр в межкончанской борьбе 1115—1118 гг., как межкончанская известной лишь по берестяным грамотам, в летописи же «бояр новугородских». Характерно и то, что разбиравший это дело киевский князь Владимир Мономах вызвал в Киев именно боярство в полном составе. Причем, не только как знатнейших представителей Новгорода, а именно, как главных участников смуты. За придерживающейся в этой смуте антикиевской ориентации Людин конец полностью понесла ответственность кончанская знать.

Тем более, что нейтральный характер этого сообщения свидетельствует, что явно продиктованное сугубо личными целями откровенное господство бояр в межкончанской борьбе уже в то время считалось естественным. Что касается дальнейшей истории новгородского веча, то в 1136 году в Новгороде окончательно победил вечевой строй и властные полномочия перешли к местной боярской аристократии. С XIII века городское вече вырождается в совет представителей нескольких сот городских боярских семей. В то же время большинство новгородских актов — «вечных грамот» составлялось от имени «Всего Новгорода», поскольку вечевой орган был многоступенчатым за счет предваряющих городское вече всенародных собраний концов и улиц. Тот факт, что в 1392 году созывая городское нижегородское вече, звонили в колокола, дает основание полагать что наличие предварительных кончанских сходов было общерусским явлением. Что касается самой кончанской системы, она была во всех русских городах. Кроме городских вечевых собраний, были также веча в «пригородах» — подчиненных главному городу городах и в селах. Традиции сельских сходов «всем миром» — общиной сохранялись до аграрной реформы Столыпина нач. XX века. Исходя из новгородских, псковских и нижегородских традиций (в 1392 году созывая вече в Нижнем Новгороде, звонили в колокола) вече созывали звоном особого «вечного» колокола. В Новгороде вечевые городские, кончанские, и уличанские вечевые колокола размещались в особых башнях — гридницах. Наиболее отображенный в источниках новгородский вариант вечевого уклада демонстрирует что кроме гридниц на вечевой площади стояла трибуна — «степень» — откуда вещали ораторы. Вечевые площади были также оборудованы скамьями. В 1359 году жители новгородского Славенского конца придя на городской вечевой сход «подсели» к своим противникам. В 1146 году по Лаврентьевской летописи, киевляне «седоша» на городском вече. Правда согласно Ипатьевской летописи, киевские вечники «вставшем», однако сам факт наличия первой версии говорит о том, что сидели на вече не только в Великом Новгороде.

Новгородци бо изначала, и смолняне, и кыяне, и полочане, и вся власти, якож на думу, на веча сходятся; на что же стареишии сдумають, на том же пригороди стануть.

— Лаврентьевская летопись//Полное собрание русских летописей. Т.1. М., 1997. Стб.377-378

В Северо-Восточной Руси, где города были ослаблены монголо-татарским вторжением, укреплявшаяся великокняжеская власть уже к концу XIV века ликвидировала вечевые учреждения.

Однако, в тех землях, где великокняжеской власти не было и князья не утверждались Ордой, вечевые порядки были более прочными и вечу иногда даже удавалось влиять на княжескую политику. Так, в 1304 году вечники Переяславля Залесского не пустили призванного ими князя Юрия Даниловича в Москву на похороны отца. В 1392 году нижегородское вече деятельно участвовало во взаимоотношениях с Москвой. Как минимум вплоть по 1296 год сохранялась памятная по договорам Олега (907 год) и Игоря (945 г)древняя традиция участия в межкняжеских переговорах земских представителей. В 1296 году в одном из таких переговоров участвовали переяславские вечевые делегаты. Как видно по проходившей в Костроме в 1304 году вечевой казни нескольких местных бояр, веча сохраняли и некоторые судебные функции. Однако, власть князя усиливалась и в этих землях. Если в домонгольский период можно было говорить о примерно равном соотношении сил, то теперь княжеская власть была сильней вечевой. Уже князю, а не вечу, принадлежали основные судебные полномочия. Когда в 1305 году в Нижнем Новгороде черные люди восстали против бояр, вече их не казнило. Напротив, оно специально дождалось приезда из Орды князя. Показателен и комплекс смоленских актов XIII—XIV веков, представляющий собой исключительно княжеские грамоты, без каких-либо упоминаний веча. Не удивительно, что такое положение дел сказалось и на терминологии. Если в домонгольский период русские земли носили название «земли» «волости», «области» такого-то главного города, что символизировало деятельное участие в управлении государством не только князя но и всего города — веча, то уже с XIV века появляется официальный термин «княжество» применимый не только к Великому княжеству Московскому, но и к другим княжеским областям, что свидетельствовало об откровенном приоритете княжеской власти над земской. Не мудрено, что уже применительно к XV веку о вечевой деятельности даже в тех княжествах, которые ещё не были присоединены к Москве (Тверское, Рязанское, Ростовское, Ярославское и др.) до нас не дошло никаких известий. Вполне возможно, что летописи во многом правы, персонофицируя все принимаемые политические решения в этих землях в лице князя и его приближенных. Если вечевой уклад ещё формально и сохранялся, то фактически вече уже перестало играть роль в управлении государством.

Наибольшего расцвета вечевой уклад достиг в Новгородской земле (до 1478) и позднее отделившейся от Новгорода Псковской республике (до 1510), а также в тоже изначально входившей в состав Новгородской Руси Вятской земле. Там вечевой уклад просуществовал вплоть до присоединения этих земель к Москве.

Что касается южнорусских и западно-русских земель с XIII по XV век вошедших в состав Великого княжества литовского, то там вечевой уклад сохранился до Любленской унии 1569 года, вече формально сохраняло всенародный характер (новгородский пример вырождения городского веча был уникален) однако, как это видно по Полоцким актам, фактически было подконтрольным знати.

Наиболее демократичным был вечевой уклад Псковской республики, где до XV века знать была вынуждена считаться с мнением масс. Однако вечевые акты XV-начала XVI веков где несмотря на всенародный характер городского веча упоминаются не все городские сословия вечников показывает что естественные для кастового общества олигархические тенденции развивались и там.

[править] Вече в Новгороде

Основная статья: Новгородское вече

Лебедев, Клавдий Васильевич. Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча. 1889Вече было высшим органом власти в Новгородской земле во время Новгородской республики. Новгородский вечевой орган был многоступенчатым, так как кроме городского веча имелись также собрания концов и улиц.

До сих пор не ясна природа новгородского городского веча. По мнению В. Л. Янина, Новгородское городское вече представляло собой искусственное образование, возникшее на основе «кончанского» (от слова конец — представители разных концов города) представительства, его возникновение относится ко времени формирования межплеменной федерации на территории Новгородской земли. Мнение Янина опирается на данные археологических раскопок, результаты которых склоняют большинства исследователей к мнению о том, что Новгород как единый город сформировался лишь в XI веке, а до этого было несколько разрозненных поселков, будущих городских концов. Таким образом, исконно будущее общегородское вече служило как бы федерацией этих поселков, но с объединением их в единый город приняло статус городского собрания.

В начальный период место сбора веча (вечевая площадь) находилось в Детинце, на площади перед Софийским собором, в дальнейшем, после перемещения княжеской резиденции за пределы города, вечевая площадь перемещается на Торговую сторону, и вечевые собрания проходят на Ярославовом дворище, перед Никольским собором. Но даже в XIII веке, в случаях противоборства разных концов Новгорода, вечевые собрания могут проходить одновременно и на Софийской, и на Торговой сторонах.

Однако в целом по крайней мере с начала XIII века чаще всего новгородцы собираются «на Ярославли дворе» перед Николо-дворищенским храмом (статус собора Св. Никола получил уже в московский период).

Однако конкретная топография и вместимость вечевой площади до сих пор не известны. Проходившие в 1930-40 гг археологические раскопки на Ярославовом дворище не дали определенного результата. В 1969 году В. Л. Янин вычислил методом исключения вечевую площадь на неисследованном участке перед главным (западным) входом в Николо-Дворищенским собором. Сама площадь таким образом обладала весьма малой вместимостью — в первой работе В. Л. Янин называет цифру 2000 м;, в последующих трудах — 1200—1500 м; и вмещала вовсе не всенародный, а представительный состав из нескольких сот участников, коими по мнению В. Л. Янина являлись бояре.

Правда в 1988 году В. Ф. Андреев выразил мнение о всенародном характере городских сходов и локализовал вечевую на более, как ему казалось, просторном месте, к югу от Николо-дворищенского собора. Существует также теория о расположении вечевой площади к северу от Николо-дворищенского собора. Однако наиболее авторитетной является концепция В. Л. Янина, которая даже попала в учебники. Наиболее авторитетным считается мнение об аристократическом характере веча на Ярослововом Дворище во времена поздней республики (вторая половина XIV—XV века).Впрочем, вырождение общегородского вечевого органа в действительности произошло раньше. Составленный от одних «старейших» — бояр знаменитый «ряд» 1264 г.[2] убедительно говорит о том, что воля прочих свободных новгородских сословий — «меньших» — уже в то время порой официально не учитывалась даже исходя из их прямого участия в предваряющих общегородские вечевые собрания на «Ярослали дворе» общенародных кончанских вечах. В немецком источнике 1331 года общегородское вече носит название «300 золотых поясов». Работа веча шла под открытым небом, что предполагало гласность народного собрания. Из письменных источников, в том числе летописей, известно, что на вечевой площади стояла «степень» — трибуна для посадников и других руководителей «республики», занимавших «магистратские» посты. Площадь также была оборудована скамьями.

В основе решений веча лежал принцип единогласия. Для принятия решения требовалось согласие подавляющего большинства присутствующих. Однако достигнуть такого согласия удавалось далеко не всегда и не сразу. При равном распределении голосов, зачастую происходила физическая борьба и повторение собраний, пока не будет достигнуто соглашение. Например, в Новгороде в 1218 году после битв одного конца против других, веча по одному и тому же вопросу продолжались целую неделю, пока не «сошлись братья все единодушно».

На вече решались самые существенные вопросы внешней и внутренней политики Новгородской земли. В том числе были случаи приглашения и изгнания князей[3], вопросы войны и мира, союза с другими государствами — всё это входило иногда в компетенцию веча. Вече занималось законодательством — на нём утверждена Новгородская Судная грамота. Вечевые собрания — одновременно одна из (суду обычно совершал приглашённый в том числе и для этого князь) судебных инстанций Новгородской земли: изменников и лиц, совершивших другие государственные преступления, нередко судили и казнили на вече. Обычным видом казни преступников было низвержение виновного с Великого моста в Волхов. Вече распоряжалось земельными наделами, в случае если ранее земля не была передана была в отчину (см. например Наримунт). Оно выдавало грамоты на владение землёй церквям, а также боярам и князьям. На вече происходили выборы должностных лиц: архиепископов, посадников, тысяцких.

Посадники избирались на вече из представителей боярских семей. В Новгороде по реформе Онцифора Лукинича (1354) вместо одного посадника было введено шесть, правивших пожизненно («старые» посадники), из среды которых ежегодно избирался «степенный» посадник. Реформой 1416—1417 число посадников было увеличено втрое, а «степенные» посадники стали избираться на полгода.

В 1155 Юрий Долгорукий изгнал «незаконного» киевского митрополита Климента. По его просьбе Константинополь назначил нового митрополита Константина I. За верность в поддержке своей политики и за поддержку епископа Нифонта во время киевского раскола Константинопольский патриарх предоставил Новгороду автономию в церковных делах. Новгородцы стали избирать на своём вече епископов из числа местных священнослужителей. Так, в 1156 новгородцы впервые самостоятельно избрали архиепископом Аркадия, а в 1228 сместили архиепископа Арсения.

Кроме общегородского, в Новгороде существовали кончанские и уличные вечевые собрания. Если общегородское представительное вече было по существу искусственным образованием, возникшим в результате создания межкончанской политической федерации, то низшие ступени веча генетически восходят к древним народным собраниям, и их участниками могло быть все свободное население концов и улиц. Именно они были важнейшим средством организации внутриполитической борьбы боярства за власть, так как на них проще было разжигать и направлять в нужное боярам русло политические страсти их представителей из всех сословий конца или улицы.

[править] Примечания

; Фроянов И. Я. Киевская Русь. — Л., 1980. — С. 184.

; Грамоты Великого Новгорода и Пскова. — М.-Л., 1949. — С. 9—11.

; Минникес И. В. Основания и порядок избрания князя в русском государстве X—XIV вв. // Академический юридический журнал. — 2001. — № 4 (6).

[править] Литература

Гуреев М. В. Специфика политического сознания новгородцев. Взгляды на республику и монархию // Новгородика-2008. Вечевая республика в истории России. Материалы Международной научно-практической конференции 21—23 сентября 2008 г. Ч. 2. — Новгород: Изд-во НовГУ, 2009. — 352 с. С. 191—201.

Лукин П. В. «Народные собрания» у восточных славян: возможности сравнительного анализа // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. №3(17). С. 5–11.

[править] См. также

Тинг

Витенагемот

Рада

Сейм

Дума

Новгородская республика

Псковская республика

Республика

Свидетельство о публикации №112042101739