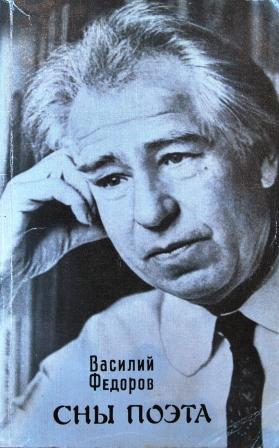

Сны Поэта. Новелла. Чёрная прядка букета

В Марьевку обычно мы с женой приезжали к той поре, когда в совхозе заканчивали посевную. Пока мы обживались да обглядывались, поправляли упавшую изгородь да высматривали новые дырки в полу, проделанные мышами, проходила, глядишь, неделя-другая, и нас, не пахавших и не сеявших, приглашали на Праздник Борозды.

Моя жена, будучи на селе пришлой, от приглашения почти никогда не отказывалась, а у меня как односельчанина на этот счёт был хоть и не сложный, но свой физиологически-психологический комплекс. Во-первых, я по давнему опыту знал, что Праздник Борозды для многих здесь заканчивался буквально бороздой. Во-вторых, на празднике, само собой разумеется, надо было бы выступить, а выступить перед земляками в ранге писателя и артиста не хотелось. Это могло бы привести к полной утрате той иллюзии, что я всё ещё марьевский, что между нами всё ещё сохраняется первозданная простота отношений. Не скажу, чтобы эти отношения были сложными, но где-то в душе отмечал, когда какая-нибудь молодуха, потерявшая телка, кричала своему сынишке: «Сашка, посмотри его за писательским домом!»

Нынешней весной мы появились в Марьевке даже позже, когда белый цвет черёмухи уже сменился оранжевым цветом огоньков, а моя любимая черемша, по-сибирски называемая колбой, уже стала волокнистой и не хрустела на зубах, как она хрустит в своём раннем сроке. Между прочим, встретили нас, вернее меня, как-то странно. Если жену привечали, хоть и в повышенных тонах, но вполне нормально и привычно, то меня — с некоторым удивлением, даже смущением.

— Жив-здоров?

— Пока что жив.

— Ну, слава богу!..— и что-то не договаривали.

Смущение было понятным. К весне на нашем дворе сохранялась густая, сочная отава, и хозяйственные соседи напускали на неё свой скот.

Словом, к празднику мы едва-едва подсчитали свой урон, среди которого, если не считать объеденных овцами посадок, на первом месте оказалось осыпающееся подполье, угрожавшее кирпичным столбикам переводов. Не надо было быть великим плотником, чтобы представить, как начнут отваливаться стенки и вместе со столбиками сползать в яму, как на упавших переводах перекосится пол, как с треском нарушится хитроумная система моих перегородок...

И тут я проявил оригинальнейшую черту русского характера: сначала запустить, а потом героически спасать. Обнаружив опасность, через полчаса я уже разыскивал на своём «Урале-2» по всем нервным точкам совхоза милейшего Ивана Павловича, печника и художника, столяра и слесаря, плотника и гармониста. Несмотря на трудности задачи со многими неизвестными — на каком из этих поприщ действует сейчас Иван Павлович, через полчаса мы уже стояли с ним в полумраке злополучного подполья.

Свет проникал с двух сторон — через продушину и открытый люк. Именно в пересечении двух потоков оказался глиняный пирог с какой-то зыбкой трещиной излома у самого столбика. В том же свете, оказался и сам мастер, вернее — лицо его, умудрённое, и тихое. Как печник Иван Павлович любил глину с нашей Назаркиной горы за её разварчитость. Она быстро распускалась в воде, а заправленная песочком, крепко потом держала кирпичи. Вот и теперь, привезённый мною с лесопилки, он протянул руку к глиняному пирогу и, взяв кусочек глины, затёр на ладонях древесную смолку.

— Дело сверхсрочное, — наконец-то изрёк он, — очень и очень! — подчеркнул он, и тихие глаза его посмотрели на меня виновато...

Вообще-то обычный взгляд Ивана Павловича бывал скорее философски-безмятежным, а виновато смотрел он лишь в минуту высшей ответственности, которую брал на себя. Это была виноватость авансом, виноватость на всякий случаи. Ещё далёкий до расшифровки этом авансовой виноватости, в казалось бы, критический момент я был даже обрадован его категорическим заявлением об опасности. В нём прислушивалась деятельная нота, которой надо только воспользоваться.

Так оно и случилось.

Выбравшись из подполья, мастер на все руки по собственному почину осмотрел мои запасы кирпича, поинтересовался наличием цемента и песка, сохранностью железного корыта для замески. При этом он обнадёжил, что такую небольшую работу сможет провернуть до Праздника Борозды, до которого оставался всего один день. Всё выходило складно. Завтра с утра около Арышевского мостика на Уде он будет сколачивать скамейки, а потом...

— А потом мы займёмся облицовкой! — пообещал милейший Иван Павлович с обнадёживающей улыбкой, которая, однако, не заслонила его затаённой печали.

Предпраздничный день выдался неровный, он ставил под сомнение, место проведения праздника — то ли в чистом поле, то ли в старом клубе. «Если второй вариант уже принят, то Ивана Павловича время разыскивать», — подумал я, сел на свой транспорт и покатил к лесопилке. Она оказалась закрытой на замок. Тогда я выехал на шоссе и помчался к Арышевскому мостику; не доезжая его, свернул направо и въехал на зелёную арену естественного цирка.

Да-да, я въехал в широкую зелёную чашу с отколотым краем для въезда и поворота речушки, уходящей за высокий уцелевший край. При этом единственном нарушении чаша была совершенно правильной круглой формы с одинаковым откосом по всей окружности. Лишь справа эта удивительная геометричность скрадывалась группкой берёз, сбежавшей с откоса на арену. Шум мотоцикла мешал мне восхищаться красотой природы, и я выключил его. А если не природы?.. А если всё это — великое творение рук человеческих?.. А если вот под этими скамейками, что стоят по откосу, под зелёной травой уже лежат кедровые блоки безвестной поры или мраморные плиты времени какого-нибудь Хулибая?..

Белые скамейки, однако, сколоченные Иваном Павловичем, вдруг отрезвили меня жгучим вопросом: а где же он сам? Уж не разминулись ли мы на перепутье? Может, милейший Иван Павлович уже замешивает глину и не знает, где ему взять цемент? Тут я принялся заводить свой хитрый мотоцикл, с которым в минуту спешки всегда что-нибудь стрясётся. На этот раз потёк и захлебнулся левый карбюратор. Долго я мучился с ним, пока не догадался продуть его насосом, а когда двинулся, то сразу же включил высокую для меня скорость. Нельзя было заставлять ждать человека, столь отзывчивого на беду!..

Весь наш двор на горе около спуска на заливные луга хорошо виден с улицы. Подкатив к этому месту, я окинул взглядом свой двор и никого, кроме жены, не увидел. Она выхоливала на грядке тот единственный, пока ещё не родившийся патиссон, впрочем красивый, который я, задержавшийся после неё в Марьевке, привёз потом в Москву. Так что плоды её трудов уже теперь намекали о себе, тогда как у моих ещё не было и завязи. Когда жена оторвалась от грядки, я задал ей тот немой вопрос, который понимают только жены, обладающие большим терпеливым стажем. С ехидной улыбкой она закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Не говоря ни слова, я развернул мотоцикл в сторону улицы. Жена что-то кричала вслед, но слушать было некогда. Снова я объехал все нервные точки совхоза, даже магазин, но милейшего так нигде и не встретил.

Виноватая улыбка Ивана Павловича набирала силу. Было бы тяжело, если бы не отвлекали от заботы и не рассеяли мою печаль предпраздничные визиты. Первым, ещё без меня, пришёл трёхлетний Иван, мой однофамилец, живущий наискосок от нашего дома. Он решительно открыл калитку, закрыл и твёрдым шагом прошёл к крыльцу, где жена чистила картошку.

— Где писатель? — спросил он сурово.

— А тебе какой нужен?.. Я тоже писательница!.. Иван посмотрел на неё так, как будто видел впервые, что-то подумал, нахмурился и сказал решительно:

— Нет!.. Мне нужен писатель-мужик!.. — и тем же шагом маленького командора направился к калитке. Он не остановился и не обернулся даже тогда, когда жена предложила ему шоколадную конфетку.

Примерно через час, уже при мне, на гору с лугов поднялись и перелезли к нам через изгородь школьницы с букетами цветов. А если точно, то не с букетами, а тремя охапками луговых огоньков. По законам японского букета этих цветов хватило бы на сотню букетов. Щедрые девочки наперебой поздравили нас с наступающим Праздником Борозды и начали заваливать цветами. После первых же слов благодарности в голосе жены зазвучали назидательные нотки:

— Девочки, сколько же вы цветов испортили!..

— Лариса Фёдоровна, а их на лугах много...

— Будете помногу рвать, скоро совсем не останется!..

— Так их же всё равно коровы не едят!..

Этот диалог меня позабавил. Казалось бы, всё четко: с одной стороны, умудрённая опытом защитница природы и её красоты, с другой — юные разрушительницы прекрасного с их утилитарным подходом к красоте. Но коровы действительно не едят этих цветов ни в сыром, ни в сушёном виде, а выросли они в местах, где скоро будут косить сено. Так зачем же их оберегать? Девочки были бы совсем правы, если бы с такой же лёгкостью не рвали охапками и другие, — такие чудные цветы, как цветы марьиного корня, как венерин башмачок, как любку двулистную, которые тоже в пользу не коровам, а людям. Угостив и проводив девочек, оказавшихся менее гордыми, чем трёхлетний Иван, жена высказала мне упрёк:

— Что же ты не поддержал меня своим авторитетом?..

— Боялся за свой авторитет.

— Что же ему угрожало?

— А то, что в случае с огоньками правы были девочки.

— Ну конечно!.. Ну конечно!! Ну конечно!!!

Так в писательских семьях, когда пишут он и она, на почве какого-нибудь малого цветка зарождаются великие конфликты. С троекратно повторенным «ну конечно» она с презрением отвернулась от меня к окну веранды и, глядя во двор, возможно, обдумывала продолжение своей явно не законченной фразы, но тут же обернулась и сказала уже примирительно:

— Идут!

В дискуссии о пользе цветов мы не заметили, как ко двору подъехал директорский вездеход. Как правило, новый директор Борис Андреевич ездил не один, а с новым парторгом Николаем Карловичем. С тех пор как давний директор по фамилии Салехов подбил меня построить наш дом, в совхозе сменилось шесть директоров, разумеется, столько же и парторгов. В должности они входили в разное время, а с должностей, как правило, уходили вместе. На этот раз одновременно сменилось и хозяйственное, и партийное руководство совхоза, что наложило свой отпечаток на их отношения. Они оказались не только в одной руководящей лямке, но и в одной машине, поскольку у парторга своей ещё не было. В райкоме, как я знал, на них возлагались большие надежды, их особенно ценили за спаянность в работе.

— Работают душа в душу, как один, — сказали о них.

— А если их разделить, — пошутил я, — будет два руководителя?

Вот и теперь, идучи рядышком, они пересекали наш двор. Одинаковые ростом, новые руководители сильно контрастировали внешне. С фигурой спортивного вида, в мягкой короткополой шляпе, ещё больше округлявшей лицо в рыжеватых усах, директор походил на преуспевающего прибалтийского фермера довоенной поры, а худощавый, в серой кепочке парторг — на рабочего с плаката двадцатых годов. Однако их образная отдалённость нисколько не мешала им с дружным и весёлым видом пересекать наш двор. Их приподнятое настроение было понятно: как-никак справились с первой посевной. Подумав об этом, я сразу понял, что увильнуть от праздника будет почти невозможно.

— Как вы тут?.. Не заскучали ещё на своей горе? — с весёлым видом спросил директор, подходя к нам, сошедшим с крыльца.

— На нашей горе не заскучаешь, — попытался я на всякий случай блокировать подходы к главной теме, но после рукопожатий директор сразу взял быка за рога.

— А вот мы заехали к вам, Лариса Фёдоровна и Василий Дмитриевич, пригласить вас на наш трудовой крестьянский Праздник Борозды.

— Да вот как погода? — посмотрел я на тёмные тучки. Директор приподнял перед собой ладони и слегка склонил голову.

— С погодой всё улажено.

— Тогда всё в порядке, — опередила меня жена, — пойдёмте пить чай!

От чая гости отказались, говоря, что хотя с погодой всё улажено, кое-какие мелочи остались несогласованными. Мне показалось, уходя, директор покосился на горку кирпича, заготовленного мной для облицовки подполья, но затевать новый разговор было уже поздно, да и не к чему перед праздником толкаться с этой мелкой заботишкой. С другой стороны, авансовая виноватость Ивана Павловича, судя по всему, стала фактом действительности.

Ложась спать, я подумал: «А не взяться ли за облицовку мне самому?»

Замесить раствор — дело нехитрое. Где-то валяется мастерок, можно его найти, кирпич заранее спустить в подполье. Надо только расчистить простенки, чтобы кладка шла на одном уровне. Да, но у меня нет того самого инструмента, которым раскалывают кирпич и откалывают от кирпича... Как он называется-то?.. Э-э, да у меня же есть молоток-гвоздодёр с острыми загнутыми рожками... Чёрта расколет!..

Мысленно я нашёл и сделал всё что надо, спустился в подполье и начал кладку. Вот появился первый ряд, потом второй и третий... И как часто бывает, в какое-то мгновение картина воображения перешла в картину сна.

Четвёртый ряд я клал уже во сне, потому что, обернувшись, не увидел задней стенки. Она отошла почти на метр. Я принялся выкладывать кирпичом этот разрыв и уже выложил ряд. До стенки оставалось расстояние в полкирпича. Пока я отбивал гвоздодёром нужную по размеру половину, пока смазывал её раствором, стенка отошла ещё дальше. А главное, после каждого случая казалось, что всё так и было изначала. Встревожило другое: не хватит заготовленных кирпичей. «Надо всё обглядеть как следует», — подумал я и подошёл к прыгающей стенке. На ней отвисал такой же глиняный пирог, как на противоположной, больше того, он вздрагивал, и глиняные крошки сыпались к моим ногам. Едва я протянул руку, чтобы придержать сдвиг, как стенка рухнула и обдала меня пылью...

— Вот это да!..

К моему изумлению, за осевшей пылью зиял узкий пролом. За рваными краями пролома стала видна рукотворная стена из белого мрамора. Страх и любопытство овладели мной. С холодком на загривке я выглянул из пролома и увидел длинный-длинный коридор в мглистом отсвете стен. Где-то там, уже в непроглядности, маняще пульсировал какой-то источник света. Желание ступить на базальтовые плиты загадочного коридора стало неодолимым. И я ступил...

Странно. Как только я переступил через обвал глины, то сразу же почувствовал утрату времени. О-о, оказывается, время — явление физическое, ибо познаётся в движении. Более чем странно, я двигался и не чувствовал времени. Его не было ни во мне, ни в окружающем. Вообще-то в снах не бывает времени, но всё же прежнее отсутствие было не так заметно, как оно стало заметно теперь. Оказывается, у времени есть тяжесть. Если во сне механизм времени только отключался, то на этот раз он просто-напросто был вынут из меня и я оказался без тяжести.

Пульсирующий свет становился все ярче. Неожиданно коридор оборвался, и я с размаху оказался в каком-то огромном вестибюле сферической конструкции с той же беломраморной отделкой и розоватым полом, расчерченным замысловатыми белыми линиями. Здесь тоже не было тяжести времени, но был ощутимый вес тишины. Я физически ощутил, как тяжесть безмолвия стала заполнять во мне ту пустоту, которая образовалась с уходом тяжести времени. Вместе с тем ко мне стало возвращаться и прежнее чувство равновесия. Стал я замечать то, что не заметил раньше. Задник вестибюля чем-то напомнил аэровокзал с рядом загоравшихся и гаснущих табло. Не успел я подумать о причине такого глубокого безмолвия, как на одном из табло вспыхнули крупные голубые буквы: «ОТДЫХАЕМ!»

Кто отдыхает?

Может, это санаторий?

Не тот ли это подземный санаторий, где, говорят, лечат астму?

Пока я ломал голову над этими вопросами, в облике странного вестибюля произошёл какой-то геометрический сдвиг. Это автоматически открылись высокие и широкие двери — множество дверей, которые я вначале принял за настенные украшения. Во все двери одновременно хлынули потоки молодых и грациозных женщин с букетами цветов. В лёгких полупрозрачных одеждах, развевающихся в беге, весело размахивая полевыми цветами, не обращая на меня никакого внимания, они пробегали мимо — куда-то дальше. Лишь одна, какая-то шалая и дурная лицом, на минуту остановилась, воровато разделила свой букет и, вручая мне половину, посмотрела на меня мглистым взглядом. Убегая за подругами, она дважды обернулась на меня, и дважды с явной, насмешкой.

Букет был прекрасен. Полевые цветы гляделись только что сорванными, особенно голубые колокольчики, которые, казалось, даже тихо звенели. Но что это?! Из середины букета заметно выдавалась чёрная прядь какого-то нездешнего цветка. Его мелкие соцветия чернявыми букашками лепились к длинному разветвлённому стеблю. Радость обладания букетом как-то сразу погасла. Вокруг снова стало пустынно и тихо.

С тоскливым чувством я побрёл в направлении пробежавших девушек. Их путь привёл меня в зал со множеством боковых сооружений, с площадками и переходами. Скорее всего, зал был улицей, а боковые сооружения неким подобием домов, какие лепятся по склонам горных ущелий. Только всё это приближено и связано одним залом и одним перекрытием. Негаданно из тумана боковой площадки вышел человек и стал пересекать улицу. Общий контур его показался мне знакомым.

Да, это он!..

Я сразу понял, где нахожусь. Этот человек умер несколько лет назад. Острый холодок вновь пробежал по моему загривку. По-спортивному собранный и сдержанно модный, он шёл с озабоченным видом — шёл так, когда вокруг никого нет и можно оставаться самим собой. На нём, как и при жизни, был хорошо выутюженный мелкоклетчатый костюм, сорочка загробной белизны с горошковой бабочкой и мягкие узконосные туфли. Да, да, да, это был он!..

— Миша!

Человек поднял голову в начёсе поредевших волос, стал всматриваться, открывая мне скулу, и подбородок жёсткой конструкции, и губы как на стянутом шнурочке.

— Луконин!

Тугая стяжка губ распустилась.

— Вася?!

Мы разом шагнули друг к другу, но никаких поцелуев, объятий и тормошений не было, как не бывало всего этого наверху. При встречах в жизни мы обычного ограничивались крепким рукопожатием. Сейчас же встреча проходила в лёгких полукасаниях. Луконин по старинке крепко жал мне руку, а я её не чувствовал. Вместе с тем шла обоюдная приглядка. При этом меня осенил каверзный вопрос: «Знает ли он, что мёртвый? Если Миша передо мной живой, то как же с ним разговаривать — как с живым или как с мёртвым?» В свою очередь, приглядываясь ко мне, Луконин обратил внимание на букет, который я переложил в левую руку.

— Как?! — удивился он.— Ты уже успел побывать на вечере графоманов?.. Вот уж не ожидал от тебя!..

— На каком таком вечере?..

— Сам знаешь, у нас же ведь любят графоманов. Воспитывают, перевоспитывают, затевают их вечера. Сотня бездельниц рвёт для них утешительные букеты, торжественно вручает. И вот что удивительно: находятся высокопоставленные покровители и поклонники. Они, видите ли, устают в заботе о серьёзной литературе — вот и ходят на графоманские вечера поразвлечься нелепостями. На последнем секретариате я им, старым мурзилкам, выдал как следует. Накипело, Вася! Ну да ладно!.. Мы ещё покажем, что такое настоящая поэзия!..

«Нет, Миша не знает, что он мёртвый, — заключил я, — иначе бы не играл в эти вечера и секретариаты. Здесь же много секретарей почти в полном старом составе. Они заседают, решают литературные проблемы и не знают, что горячатся в другом мире, что их стенограммы уже давно никто не расшифровывает...»

Мы переходили какой-то мост, висевший почти над самой водой, безмятежно тихой и тёмной. Лишь восходившая луна бросала на него свинцовые блики. «Если это всё под нашим домом, то, видимо, это мост через озеро Кайдор, — строил я догадки, — но не верхнее, где я ловлю окуней, а то, подземное, откуда качает воду совхозная водокачка. Интересно, есть ли здесь рыба?» И словно в ответ на мой вопрос, на озёрной тихости появились рыбные всплески. «А может, у них так же, как у людей? Выловил я в Кайдоре чебака, поджарил и съел, а этот чебак, вернее, то, что является высшей сущностью чебака, раз — и сюда!» На минуту забывшийся, я встряхнулся от недовольного голоса Луконина:

— Всё экономят!.. Опять выпустили эту луну, а у меня от неё уже глаза стали побаливать!..

По всему чувствовалось, что наш разговор пока что не главный, что Мише Луконину хочется перейти к нашим личным отношениям, которые когда-то были им испорчены, а потом восстанавливались долго и медленно. Ещё при жизни мы несколько раз подходили близко к такому разговору, но всякий раз в какой-то момент шнурочек на губах Миши затягивался, и мы останавливались на подступах к нему. Сейчас же, когда мы перешли мифический мост над мифическим озером с мифической рыбой, он потянул меня в укромный уголок, где одиноко стояла уютная скамеечка.

— Давайте поговорим без дураков. Надо кое-что вспомнить.

Это было ровно тридцать лет назад. В Литературном институте шла защита дипломов. До меня все защищались благополучно, получая за дипломы или хорошие, или отличные оценки. Когда очередь дошла до меня, все добрые слова в адрес дипломников были истрачены. Вместо рецензий на дипломные книги, которые зачитывались при защите, зачитали, как ни странно, критическое письмо Луконина, адресованное мне лично. Незадолго до этого он получил Государственную премию за поэму «Рабочий день», что усилило печальную роль его письма. В нём мои стихи были представлены как вирши запутавшегося поэта, а среди них, между прочим, уже были те, за которые меня потом хвалили. Но обвинителей на моей защите было много, а защитников не оказалось. Сам же я вёл себя так строптиво, что мне отказали в дипломе.

Меня спасла моя строптивость.

Сам по себе диплом не имел для меня никакой цены. Я не собирался идти в аспирантуру, а в качестве очеркиста уже сотрудничал во многих журналах. Была лишь одна опасность: не одолеть дурной славы бездарности и затоптаться на месте. Инстинкт самосохранения привёл меня как поэта к одной спасительной формуле. Если друзья-приятели начинали мусолить случай с дипломом, я отшучивался: «Они сделают меня гениальным». Тогда же и появились строчки:

Пусть недруги бранят,

Терплю, не споря.

Они меня гранят

Себе на горе!

Когда я рассердился и написал такие поэмы, как «Белая роща», «Проданная Венера» и «Золотая жила», те же друзья-приятели стали напоминать Луконину о его письме. На этот раз отшучивался он: «Не будь моего письма, Фёдоров не написал бы этим поэм». А правда состояла в том, что после луконинского письма, всё же немного потоптавшись на месте, я стал более решителен в своих осуждённых заблуждениях. Луконин это видел. Об этом-то он и начал разговор на потусторонней скамеечке.

— Когда поэт ударит другого поэта, возникает эффект сопричастности, даже какой-то родственности. После письма моего к тебе я стал больше приглядываться не только к тому, что делал ты, но и к тому, что делал я сам. А с появлением твоих новых поэм мои старые представления о тебе как личности рухнули окончательно. Признаться, мы, бывшие фронтовики, грешили высокомерностью, думая, что две-три атаки, если они были, уже дали нам универсальное знание жизни. А тут я понял, что человек твоей убеждённости должен был пройти не менее суровую школу.

И не случайно после поездки в Чехословакию, если помнишь, я тебе сказал: «С тобой хоть в разведку!» Между прочим, в докладе, который я готовил к пленуму, ты поставлен мной в наш фронтовой ряд. Жаль, что пленум отменили и доклад лежит...

— Ты, наверное, просмотрел или запамятовал, — слукавил я, — этот доклад напечатан в «Новом мире».

— Всё-таки напечатали?! — удивился он с торжествующей ноткой в голосе и откинулся на спинку лавочки. — Читал?..

— Как же!.. Спасибо, Миша, за добрые слова!..

— Главное — вовремя помириться, — засмеялся Луконин, — да... За это надо благодарить наши совместные поездки в Чехословакию и Югославию. Как славно мы ехали в Дубровники и как хорошо поговорили о вечности!..

Помнится, после Мостара нас везли по правобережной Герцеговине. С высокогорного плато открывался величественный вид на вершины окрестных гор в синем отсвете близкой Адриатики. Всё располагало к большим категориям и резким контрастам. Мы удивлялись той чудовищной подземной силе, которая смогла поднять, вздыбить и возвысить эти горы. От гор мы перешли к социальным сдвигам и потрясениям, которые породили таких гигантов, как Данте и Петрарка, как Пушкин и Лермонтов, как Есенин и Маяковский, с их голосами, не ослабевающими во времени.

— Это все голоса громкие, — заметил Луконин задумчиво, — а вот как через века приходят и волнуют нас голоса тихие?.. Задолго до твоего Данте, в одиннадцатом веке, жила в Японии одна придворная дама, и написала она четыре строчки...

— Ты имеешь в виду:

Я не о том грущу, что ты забыл так скоро,

Не о своей судьбе в тревоге я,

Но жизнью мы клялись, богам клялись мы оба

И я боюсь, что ждёт теперь тебя?

Луконин приподнял брови, чуть отвернулся и сказал вроде бы на публику:

— Знает!

Его тогда удивляла во мне даже такая малость, как знание какой-то средневековой японской поэтессы. Всё же в этом удивлении, как я сейчас думаю, не было никакой высокомерности. Ещё до войны он учился в Институте философии и литературы, то есть обкатывался в Москве, тогда как я в это время работал на авиационном заводе. До этого ли мне было.

Потусторонний Луконин оказался со мной куда откровеннее, чем прежний. После короткой исповеди Миша вернулся к своему обычному застольному тону — к шуточкам и остротам в солоноватой приправе. Неожиданно он смолк, повёл плечами и признался:

— Что-то я продрог до костей...

При упоминании костей мне тоже стало почему-то зябко.

— Да, хорошо бы сейчас погреться...

— Запустил я это дело... — признался Миша, — сухой закон!..

— Какая жалость! — вырвалось у меня.

— Постой, Вася, постой, — оживился Луконин, — есть у меня знакомый выпивоха. Он знает все злачные места. Правда, он... — и Миша замялся.

— Ну, что он? — допытывался я.

— Ладно!.. Пошли!.. — сказал он решительно, не давая ответа.

Вскоре мы оказались в комнате, заваленной каким-то антикварным хламом. Прямо на полу, а точнее, на потёртом ковре, полулежал пожилой человек в тёмной медвежьей дохе нараспашку и нарядных тапочках. Шерсть дохи перепуталась с волосами груди, из которых поблёскивал серебряный крестик. Небрежный седеющий пробор, усы и бородка, хотя и не подстригавшиеся давно, показались мне удивительно знакомыми. Как?! Неужели?! Я вопросительно посмотрел на Луконина. Тот опустил глаза, легонько кивнул головой и шепнул:

— Император...

— Проходите, устраивайтесь!— говорил нам бывший венценосец.

— Да мы так, по пути заглянули...

— Проходите, проходите, — настаивал хозяин, — рад поэтам!.. Как-никак, а дом Романовых имел и стихотворцев, — не без гордости сказал он и процитировал:

Умер бедняга в больнице военной,

Долго родимый стонал...

— Простите, я не представил вам своего друга. Это поэт Василий Фёдоров. Сибиряк.

При слове «сибиряк» император поморщился.

— Собственно, по случаю встречи мы хотели с ним немножко развеяться, — продолжал Луконин, — и конечно же в вашей компании...

— Всё подорожало, — пожаловался хозяин, — да и поиздержался я изрядно! — и он сделал выразительный жест.

— У меня есть, — вмешался я, — а в случае чего к себе на гору сбегаю! — и осёкся при оговорке.

Казалось, всё было на мази. Император не обратил никакого внимания на мою оговорку, улыбаясь, похмельно почесал грудь и начал было уже подниматься. Но тут в комнату влетел молодой человек, рыжий и шустрый, как собака Динго.

— Михаил Кузьмич! Начинается!..

Что начиналось, где начиналось, так и осталось неизвестным. На лице Луконина появилась озабоченность, в движениях — суетливость.

— Вы тут поговорите о поэзии, а я скоро вернусь! — и как-то быстро-быстро, призрачно-ломко выскользнул из комнаты.

Обернувшись на императора, я увидел его в новом убранстве. На его проборе сидела коронка с высоким крестом на золотом яблоке. Под коронкой, сидевшей набекрень, происходили странные перемены. Его набрякшие подглазницы выгладились, и выражение глаз стало другим, другими стали и очертания губ — он всё больше и больше начинал походить на знакомого мне писателя Арсения Ивановича, заядлого шахматиста, совсем недавно бывшего со мной в Малеевке. В доказательство того, что моя догадка верна,

Арсений Иванович с лукавой хитринкой потянулся к шахматной доске, что обещало мне долгое сидение. Я извинился и, нескладно оправдываясь, ушёл в надежде догнать Луконина.

Не успел сделать и десятка шагов, сам горько пожалел, что снова обрёк себя на одиночество. Никого я не догнал и не встретил, только заблудился. Никакого моста на моём пути не оказалось. Не было и озера. «Почему не остался у Арсения Ивановича, — сетовал я в отчаянии, — ведь он же здесь таком те пришлый. Стал бы выходить на свет, вывел бы и меня. Кого-то звать, кричать? Но, говорят, кричать здесь не принято, надо брать левее, левее, левее!..» — подсказывал я себе, поворачивал левее и левее. И тут кто-то резко осветил меня ручным фонариком!..

Это солнце выкатилось на высокий горизонт и, как пушка, стрельнуло по окнам дома утренним светом. От узкого луча, бившего в щель занавески, зарозовела кедровая обшивка стен. Какое же блаженство после ночных мытарств спокойно проснуться в тепле и свете. Я быстро поднялся и распахнул окно. В раму в рассветном трепете жизни вписался прекрасный фрагмент земли и неба. Этого мне оказалось мало. На мне ещё была пыль подземелья, которую суеверно захотелось стряхнуть не в комнате, а под открытым небом. Проходя мимо кухни, я невольно глянул на люк подполья. Разумеется, он был закрыт и никаких следов на нём не было.

Когда я подошёл к обрыву над озером, солнце уже стало крылато и оторвалось от земли, но не настолько, чтобы прогреть воздух. Слоистый туман стелился ещё только по низинам, особенно заметно вдали — над рекой, клочковато над лугом и совсем густо внизу — над озером. Видимо, на меня ещё влияла ночная фантасмогория, отчего река под слоистым туманом казалась двухэтажной.

Жена ещё спала. С нетерпением я ждал, когда Лара проснётся, чтобы поделиться с ней своими ночными приключениями. Наконец она проснулась и, не найдя меня в доме, вышла на крыльцо. Тут же я вкратце рассказал ей о своём сне — о том, как мне подарили странный букет, как встретился с Лукониным, как тот познакомил меня с императором и он превратился в Арсения Ивановича. Лари засмеялась:

— Ты его ещё не назвал, а я уже подумала, что это он...

— Почему?

— Не знаю...

— Ну, а как тебе букет?

— Он мне что-то не нравится... Да и мне, признаться, не очень.

— Если бы он был просто графоманский, — рассуждала жена игриво, — я бы не стала печалиться, но это чёрная прядка!..

— Ладно тебе!

— Нет-нет, ты послушай... Во всяком случае, это знак, чтобы ты не очень-то увлекался в День Борозды.

Несмотря на такое слишком уж утилитарное толкование сна, жена, хоть и старалась не подавать вида, была заметно встревожена. За завтраком она сама вернула меня к некоторым деталям сна, особенно к отношениям с Лукониным, — не обнялись ли, не поцеловались ли? В своей настороженности она, казалось, что-то не договаривала, как не договаривали что-то сельчане при первой встрече со мной. «Всё ясно, — сказал себе я, — хочет внушить мне чувство уверенности». Признаться, такое внушение в Марьевке не бывает лишним. Марьевцы любят угощать.

В сборах к празднику жена наконец отвлеклась от неприятной темы. В таких случаях женщины при выборе, например, только платья забывают о более серьёзных вещах, чем странные сны их мужей. Все они похожи на дошкольниц, с великим нетерпением ждущих первого урока. Моя жена в День Борозды не была исключением. И всё-таки, когда сели в директорскую машину и, выезжая за околицу, свернули на гравийное шоссе, жена наклонилась ко мне и шепнула:

— Помни о чёрной прядке букета!..

Красота без надобности запоминается плохо.

Въезжая в зелёное кольцо «цирка», я заново увидел его. В группах празднично одетых людей он выглядел привычно обжитым, ещё более историчным, извечно предназначенным для зрелищ и праздников. Перед временными скамьями уже стояли стол для президиума и передвижная трибуна для выступлений со змеиной головкой усилителя. Неподалёку, слева стола, — автобус с оркестром и шефской самодеятельностью, оснащённый всеми техническими атрибутами. Около автобуса были уже выставлены барабаны и разложены прочие музыкальные инструменты. Солистки оркестра бегали в соседний автобус с утюгом.

Зелёное поле условно делилось на две половины: левую — деловую и правую — гулевую. Совхозное начальство во главе с подъехавшим председателем райисполкома с левой стороны поля внимательно наблюдало за правой.

Мы тоже посмотрели в ту сторону. Она была более людной и подвижной. Там под сенью берёз стояла автолавка и два грузовика с кузовами того же назначения. Шла бойкая торговля съестным и горячительным. Истины ради эти имена существительные в данном случае следовало поменять местами. Вот это и тревожило.

— Не заиграла бы гармошка раньше времени! — сказал председатель райисполкома, а он как бывший, наиболее устойчивый директор нашего совхоза знал, что говорил. Тем более, что это поле для Праздников Борозды было открыто им ещё в то время.

А машины с участниками праздника из двух других отделений совхоза всё прибывали и прибывали. Мы обратили внимание, что все были нарядные — женщины в модных платьях, мужчины в дорогих костюмах. Это дало жене повод упрекнуть меня в пренебрежительном отношении к своему туалету.

— Ходят же на примерку к портным другие поэты...

— За Лукониным не угонишься.

Фраза вырвалась сама собой. Мне и в голову не приходило, что даже на празднике во мне будет сидеть мой неразгаданный сон. Он проявлялся исподволь. Во время призывной музыки, возвещавшей о сборе, тёмный клубок сна вроде бы съёжился в моей памяти, а когда, приглашённые в президиум, мы несколько преждевременно присели к столу, он начал снова распускаться и, больше того, — корректировать происходящее событие. Всё просматривалось с позиции вечности. Парадоксально, но такая позиция повысила моё внимание к мелочам. Вот в третьем ряду скамеек немолодая женщина обхватила цветастое платье руками и села, а потом начала расправлять его на коленях. По нежному шёлку трижды скользнули и замерли на коленях огрубленные руки.

Это неповторимо.

По-новому увиделся мне выход директора на трибуну с докладом. Будет ещё много и много докладов о посевной, о сенокосе, о хлебоуборке, но этот первый выход на обще-совхозную аудиторию с явным желанием, чтобы у него всё было к месту — и усы, и слово...

Он неповторим.

По-новому я взглянул и на происхождение зелёного «цирка». Сначала сон усилил мою фантазию в её прежнем виде, т. е. я стал воображать, что где-то под ним существует целая архитектурная система, связанная с той архитектурной системой, которую я увидел во сне. Но близость Уды, подступавшей к полю правым берегом, смыла все мои фантастические картины. Вместо них появилась одна, более правдивая и не менее величественная.

В незапамятные времена, когда рождались могучие реки, незаметная ныне речушка была дерзкой и сильной. Выйдя из берегов, однажды она врезалась в боковину холма и начала выкручивать его глинистую сердцевину. Сотворилось некое подобие гончарного круга, где вода раздвигала и выглаживала стенки великой чаши в чутких ладонях земли.

А когда народившиеся реки отбушевали и стали стареть, поток нашей Уды ослабел и попятился в своё прежнее русло, после чего природе-художнице оставалось лишь расписать подсохшую чашу цветастой росписью трав и цветов.

Она неповторима.

Весь Праздник Борозды проходил под знаком неповторимости. Совсем другими глазами я смотрел на выступление жены, которой дали слово сразу же после доклада и обязательных речей. Раньше я избегал совместных выступлений, чтобы из-за повышенной ревнительности не подвергать её и себя лишним переживаниям, хотя за неё можно было не беспокоиться. Женщине нужно только раз поверить в себя, и этой веры хватит ей на всю жизнь. Литературный институт мы с женой заканчивали вместе, и, когда мне отказали в дипломе, она получила свой с отличием. Не попасть бы снова в такую же ситуацию.

Не об этом ли предупредила меня чёрная прядка букета?

Пока с трибуны звучал голос моей жены, подкреплённый усилителем, я лихорадочно думал о том, что сказать и что прочитать. Некоторые мои собратья по перу в разговоре с сельчанами стараются быть доходчивыми, к чему я сам никогда не стремился, исходя из убеждения: если я, бывший деревенский, понимаю самого себя, то почему меня не поймут другие деревенские. Разве они не понимают, что радость весеннего праздника в какой-то мере условна. Зерно только брошено в землю. Его надо вырастить и довести до конечного результата. Конечно, хорошо, что на совхозном поле сегодня трудится и авиация, но разве же не позорно для неё сбрасывать на луга и поля неразбитые глыбы удобрений, а в борьбе с сорняками сжигать гербицидами берёзовые рощи?

«Нет, — поправил я себя, — сначала надо сказать о чуде жизни, о благодати неба и земли, а в заключение прочитать стихотворение «Земля», как-никак написанное в Марьевке».

Заступив место жены, сошедшей с трибуны под дружные аплодисменты, я так и начал. Змеиная головка микрофона, поставленная не по моему росту, оказалась на уровне моего сердца, особенно близко, когда в забывчивости я подавался вперёд, однако голос мой был слышен на всём поле. Но переход от прозаической речи к стихам, как я почувствовал, остался плохо замеченным. Дело в том, что начало стихотворения было слишком в русле уже сказанного. Речь шла о том, что однажды ночью, выйдя за село, я услышал утомлённые вздохи работяги-земли.

Тогда после первой строфы я повысил голос:

В таинственных долинах небосвода

Подружки-звёзды в блёстках золотых

Весёлые водили хороводы,

А ей, усталой, было не до них.

И тут змеиная головка микрофона нанесла мне удар в самое сердце: она отказалась работать. Кто-то, еле волоча ноги от речки, разъединил провода, протянутые по траве. Я остался один на один с огромным полем. Следующую строфу следовало читать на пониженных тонах, а мне пришлось напрягать весь голос.

Сама звездой она сияла прежде,

Теперь лежала в молодых мирах

В своей лесной и травяной одежде,

Протёршейся на мускульных буграх,

Ловил мой слух, как трудно сердце билось

В чередованье спадов и прыжков.

Что ж, накружилась, дымом накурилась,

Целебных наглоталась порошков.

Ей на курорт бы, на весёлый праздник,

А там опять кружиться и рожать,

Ей отдохнуть бы в лучшей из галактик,

В хорошей атмосфере подышать...

К радостному удивлению, меня слышали и слушали. Оказалось, у зелёной чаши «цирка» была хорошая акустика, но всё же для страховки в конце чтения я поднял голос ещё выше:

Так думал я о ней, а с нею слитый,

Уже зарозовел небесный плёс.

Ей и на час нельзя сойти с орбиты,

Ей суждено работать на износ!..

«Слава богу, пронесло! — думал я, возвращаясь на своё место. — Чёрная прядка букета пока что не сработала!» Видимо, меня спас эффект заики. Заик всегда хорошо слушают. Если заика просто выговаривает слова — это уже хорошо, а если в его словах есть ещё и смысл — это прекрасно. У меня же и того больше — почти глухонемой вдруг оказался с голосом!

Деловая часть праздника затянулась. Отличившихся на посевной оказалось много. Три стопки конвертов с денежными премиями по трём отделениям таяли медленно, Каждого премированного, подходившего к столу, встречала и провожала бравурная музыка. Аудитория заметно оживилась. Но многие смотрели не на премируемого, а на отчаянного барабанщика в красной рубахе, лихо бившего в барабан и успевавшего ударить в литавры.

Какое-то время аудитория была единой, с общим взглядом в сторону президиума и оркестра, но вот наступил момент, когда от неё сначала одиночками, а потом группками стали отпочковываться уже премированные. Наступило особое оживление и в президиуме. Были слышны тихие переговоры: «Где?» — «Да здесь, вон в стороне!» — «Нет, надо ехать на большой берег!» — «А какая разница?» — «Там уха вкуснее!»

Долгое сидение утомило меня, но предвкушение аромата ухи на берегу реки делало терпеливым. После шефского концерта жена не выдержала новых ожиданий и попутной машиной уехала домой, не преминув повторить свое утреннее наставление в сокращённом варианте: «Помни!»

Прекрасен праздник на берегу реки — праздник с ухой на высоком костре. Какое удовольствие бросить в этот костёр хворостинку и думать, что ты приобщился к сотворению мира. Чудесен не только сам костёр, но и то, что делается вокруг костра: эта весёлая суетливость, чистка рыбы, уже пойманной и не пойманной, беготня под обрыв и обратно, расстилка брезента и расстановка всего, что было прихвачено из дома, нетерпеливое поглядывание на выставленные бутылки и первый ковш почерпнутой ухи, и первое восторженное «о-о!»...

Мне бы достало сил в деталях описать и то, что бывает и что было потом, однако сами по себе интересные детали вышли бы из круга моего сна, вернее, имели бы к нему лишь косвенное отношение как факт моего участия в этих событиях. Возможно, потом-то всё это имело какое-то значение, но за два часа проведённых на берегу, с точки зрения трезвости небезгрешно, на чёрную прядку букета не было и намёка. О наказе жены я довольно часто забывал, тем не менее оставался в хорошей форме, доказательством чему может служить моя память, сохранившая некоторые детали обратного пути.

В Марьевке осталось мало гармоней, зато в праздники они и работают — каждая за три. В былые времена полем гармониста была улица, а в наши дни они почему-то тяготеют к шоссе, проложенному за селом. Когда наш вездеход одолел все рытвины поймы и вымахнул на шоссе, нас встретил, всё усиливаясь, надрывистый голос старой трёхрядки. Около автобусной остановки в окружении подвыпивших мужчин и женщин, с блаженной улыбкой клонясь над гармонью, стоял наимилейший Иван Павлович, а за ним какой-то верзила, вдруг запевший трагическим голосом:

Я хожу, как чокнутый,

Я тобой зачёркнутый!..

Дома я рассказал о только что виденной картине, о блаженной улыбке Ивана Павловича, которая говорила о том, что в ближайшее время его можно к себе не ждать.

— А если всё-таки самому?

— После такого сна что-то не хочется.

— Ты бы его записал. Забудешь.

— Записать не штука. Без толкования букета он не играет.

— А Луконин?

— С ним более ли менее всё ясно. Во-первых, — начал я свое толкование, — он умер когда мы были с тобой здесь же в Марьевке. Об этом мне напомнила старая газета, на днях попавшаяся на глаза; во-вторых, в наших отношениях было много недосказанного, в моём сознании он повисал в некоей неопределенности. То, что я прочёл в «Новом мире», меняло картину, а его уже не было. Вносить поправки в одностороннем порядке для моего сознания оказалось недостаточным. Для полной ясности и законченности отношений нужен был он сам. Вот Михаил Кузьмич и появился.

Разгадывая одну загадку сна, я не знал, что уже на следующий день мне откроется и тайна чёрной прядки букета.

Она оказалась пророческой. Утром я проснулся больным. К обеду стало ясно, что нужно ехать в районную больницу. На своём мотоцикле поехать я уже не смог, пришлось просить соседа, который отвёз меня туда на своих «Жигулях», где я и остался. Вернее, пришлось упрашивать знакомого хирурга не отправлять меня в Кемерово, как хотело больничное начальство, а оперировать в райцентре.

Сыграл психологический момент: если в Кемерово — дело уже серьёзное, если в райцентре — обычное и рядовое, тем более я вполне доверял резчику по живой плоти — человеку сравнительно молодому, с тёмными подкороченными усами правоверного семьянина. Через день Геннадий Григорьевич сделал мне операцию. Может быть, сама по себе она была и не сложной, но, как он потом говорил, каверзной по своим возможным последствиям. Это была не просто информация, а деликатное предостережение. Мне ли было забывать о предосторожностях, когда в сознании всё время маячила чёрная прядка букета на красном фоне бинтов.

Две недели пробыл я в больнице.

Не буду описывать подробности хирургического отделения с его высокой тележкой, отвозящей и привозящей больных, с его кровавыми бинтами, наскоро брошенными в железные ведра, с костылями, меж которых с неловким торможением начинали двигаться немощные полосатики. Не буду описывать и свою болезнь, поскольку к основной теме моего рассказа она не имеет прямого отношения. Есть люди, которые не только охотно рассказывают о том, что сделал с ними хирург, но и показывают швы, как ветераны войны свои доблестные шрамы. Скажу лишь одно: выписывая меня из больницы, Геннадий Григорьевич посоветовал:

— В Москве покажитесь хирургу. Сообщите ему, что шов надо смотреть на «девяти часах циферблата».

Заметив моё удивление, добавил:

— Хирург знает, что к чему.

Возвращался я домой в полном сознании, что все мои мистические загадки разгаданы. Чёрный цветок, выпрошенный мною во сне, выходит, предупредил меня об опасности. «Как же всё это получается? — думал я в пути. — Конечно, мозг знал о моей болезни задолго до того, когда она стала болью. Боль — тоже ещё предупреждение, но уже на грани добра и зла. Ему, мозгу, надо было сделать более раннее предупреждение, и тогда сознание прибегло к символу сна, сочинило сценарий, предусмотрело в этом сценарии и печника с неуложенными кирпичами, и поэта Луконина с его незаконченными отношениями в этом мире, подсунуло девушку с букетом и чёрным цветком в этом букете. А если бы остановилась не та шалая девушка, а другая, всё равно в букете этой другой был бы тот же предостерегающий символ...»

За две недели поднялись и загустели всходы. Их прежде красноватый цвет заменился ярко-зелёным. Но листья берёз под лучами яркого солнца ещё отливали младенческим глянцем. Боже, как изумительно хорошо, как изумрудно-светло было в поле, но мысли, скользнув по возрождённой красоте, снова полезли в глубину самих себя.

«Мозг человеческий видит в человеке всё, — продолжал размышлять я, — по крайней мере должен видеть. Ему подотчётна каждая живая клетка, а у каждой живой клетки есть свои, может быть, дремлющие глаза. ДРЕМЛЮЩИЕ — потому что отдали свои первоначальные функции глазам внешним. Да-да, в раннюю пору человечества внутреннее зрение человека было сильней внешнего. Недаром же у древних изображений человека существовал третий глаз, умевший заглядывать в себя. За суетностью внешней жизни он сделался ненадобным. Как же он, этот третий глаз, нужен теперь, когда потребность заглядывать в себя стала насущной.

О, человек ещё вернётся к этому третьему глазу!

Природе вовсе не обязательно демонстрировать его на высоком человеческом челе, как было, поскольку он нужен только на потребу себе. Вот я однажды глотал какую-то японскую резиновую кишку с зеркальцем, чтобы врачи увидели мои язвы. При третьем глазе ничего этого делать бы не нужно — включил бы я телевизор своего третьего глаза и получил бы нужную информацию. Ведь мы же знаем, что тело видит, ведь мы же говорим: «Видит нутром».

Не отзвук ли это тех человеческих качеств, которые мы утратили? »

Так в размышлениях я быстро добрался до своей Назаркиной горы. Своим внешним взором я окинул диковатое поле двора и ощутил небывалый прилив нежности. На нашем мини-огороде поднялись бирюзовые перья лука, замохнатились кустики укропа и ботвы моркови. Над шестью огуречными лунками кружилась пчела-разведчица. Жена увидела меня, когда я начал разыскивать в лунках первые огуречные цветы. Потом мы долго стояли у обрыва к озеру, любовались заозерными лугами, рекой и речной перспективой. Всё было ясно обозначено и раскрыто, всему нашлось объяснение. Никаких тайн. Однако и на этот раз я ошибся.

К вечеру мне захотелось показаться сельчанам и двоюродной сестре, жившей неподалёку. Мария сидела за швейной машинкой и, обо всём осведомлённая, встретила меня без эмоций неожиданности.

— Обошлось?..

— Пока обошлось.

Она даже не оторвалась от своей незаконченной строчки, продолжая шить и разговаривать. У нее это выходило как-то ловко и естественно — глаза в очках глядели на шитьё, но они успевали взглянуть и на меня поверх золочёной оправы. В какой-то момент она взглянула на меня, да так и осталась в этой позе.

— Слушай, Василий, что я тебе скажу...

— Скажи... Почему бы тебе и не сказать...

— Давно собиралась, да не хотела расстраивать...

— Ну-ну!.. Теперь, значит, можно расстроить?!

— Ты слушай, в дальнейшем всё поймёшь...

Мария сняла очки и отложила их за машинку, что говорило о важности предстоящего разговора. Её подготовка меня заинтриговала.

— За несколько дней как вам приехать, — начала она, поджимая губы, — зашла я в сельсовет. Там сидели председатель Скумай, ты его знаешь, ну, и другие мужики. Как я зашла, они о чём-то разговаривали, а увидели меня — сразу замолчали и стали переглядываться, а у самих глаза какие-то такие, ненормальные. «Что это вы?!» — удивилась я. Гляжу на них, а они глаза отводят. «Может, — говорю — помешала?» — «Да нет, — говорят, — мы так». А я им не верю. Тогда Скумай и спрашивает меня: «От брата Василия давно письмо получала?» — «С месяц, наверное, будет, — говорю, — а что такое?» А председатель, грустный такой, переглянулся опять с мужиками и сообщает: «Умер Василий». — «Как, — говорю, — умер?! Откуда знаешь?..» — «По радио извещали. Многие слышали». Верить, не верить — не знаю. Побежала на почту, думала, телеграмма какая есть. А там никакой весточки. Жду день, второй... Переживаю... А на третий день вы появились...

Слушать рассказ о собственной смерти, скажу вам, занятие не совсем обычное. Явная нелепость, а воспринимаешь её на серьёзный лад. Мне вспомнились таинственные недомолвки сельчан при первых встречах, их любопытно-настороженные взгляды, как будто я был уже не я, а нахальный выходец с того света. Даже в поведении жены примечал что-то недосказанное.

— А Ларе ты говорила?

— Говорила.

— Странно!..

— Я её попросила не пересказывать...

— Дуры!..

— Так уж и дуры? — обиделась Мария.

— Конечно, дуры!.. Из-за вас я в больницу попал!.. Последняя фраза вырвалась у меня на полном серьёзе, хотя я не мог объяснить Марии, почему из-за умолчания ложного слуха я ухитрился попасть в больницу.

А всё-таки в этом была доля истины. Расскажи Марии обо всём вовремя, я бы успел оградить себя от гипнотической атмосферы ложного слуха. Мой организм оказался незащищённым... От чего?.. Да от сил, у которых ещё нет имени. Чёрт побери, да всё от того же чёрного цветка, сидевшего в голове каждого, кто подходил ко мне, в глазах каждого, кто глядел на меня! Мой организм, попавший в мистическое поле этих сил, помимо моего сознания начал СООТВЕТСТВОВАТЬ обстановке.

Правда, хирург мне говорил, что к весне мои жизненные силы оказались ослабленными от витаминного голода. Тем более!

Такая чертовщина, да ещё на ослабленный организм!

Так родилась моя новая теория третьего глаза и безымянных сил в обстановке витаминного голода и недоделанного подполья. А что касается Ивана Павловича, то с ним в конце концов всё обошлось как надо. Узнав о моей болезни, человек, по натуре добрый, он зашёл справиться, как чувствую себя в больнице, и наскочил на самого меня, уже вернувшегося из неё.

В тот же день все лазейки в подземное царство нашей горы были заделаны кирпичами на добротном цементе.

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВ

*

Описываются марьевские события 1980 года...

Праздник Борозды - 15 июня 1980 года

Операция в больнице - 18 июня 1980 года

Хирург (заведующий хирургическим отделением) -

ХАЛАМАН Геннадий Григорьевич (??? - 2012.10.30)

**

Фамилия печника СНОПКОВ Иван Павлович, - информация скудная:

известно, что не из местных...

***

Луконин М. Быть с веком наравне: Размышления о современной поэзии.

Новый мир.1978.№10.С.230,231-232.

Свидетельство о публикации №112040207524